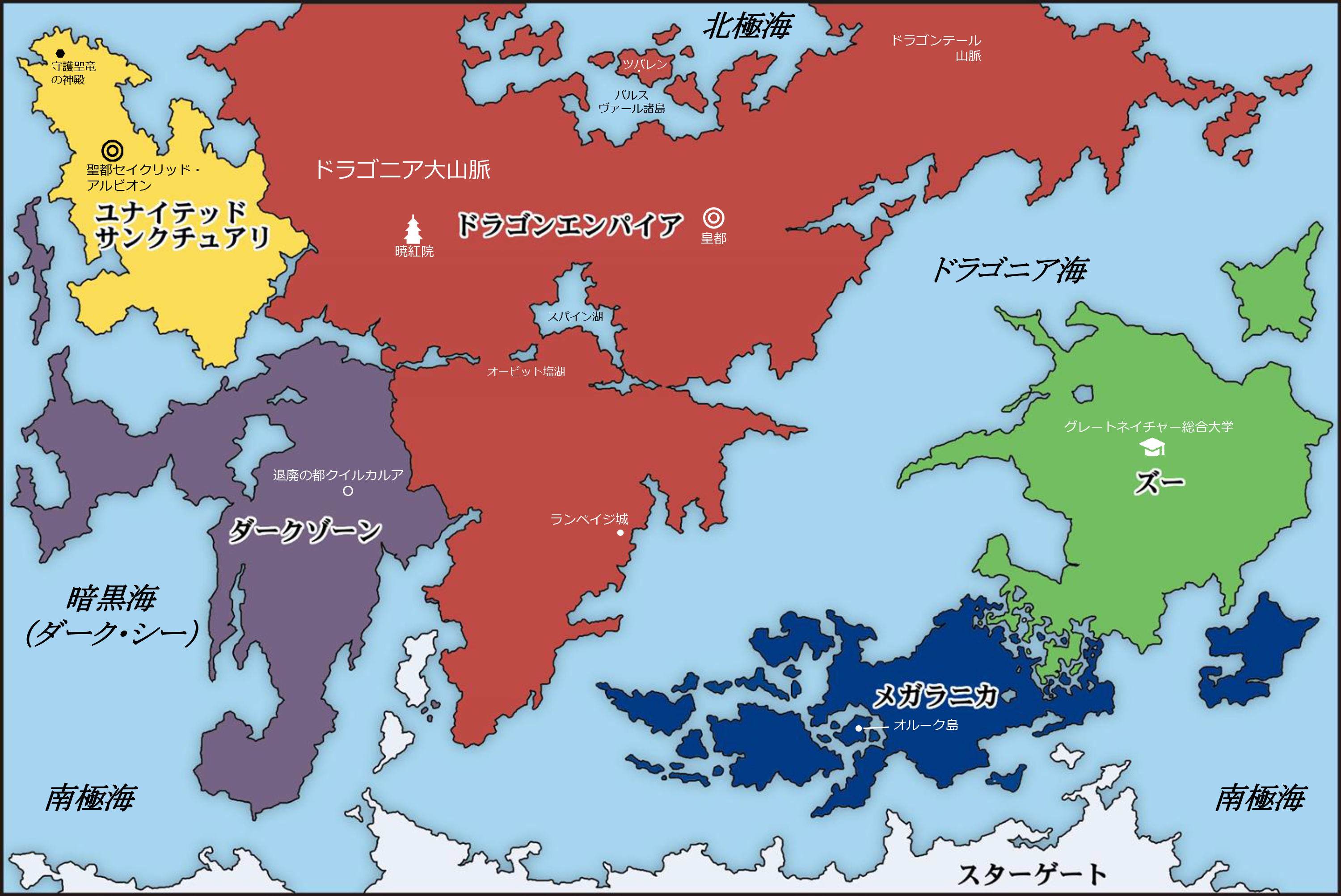

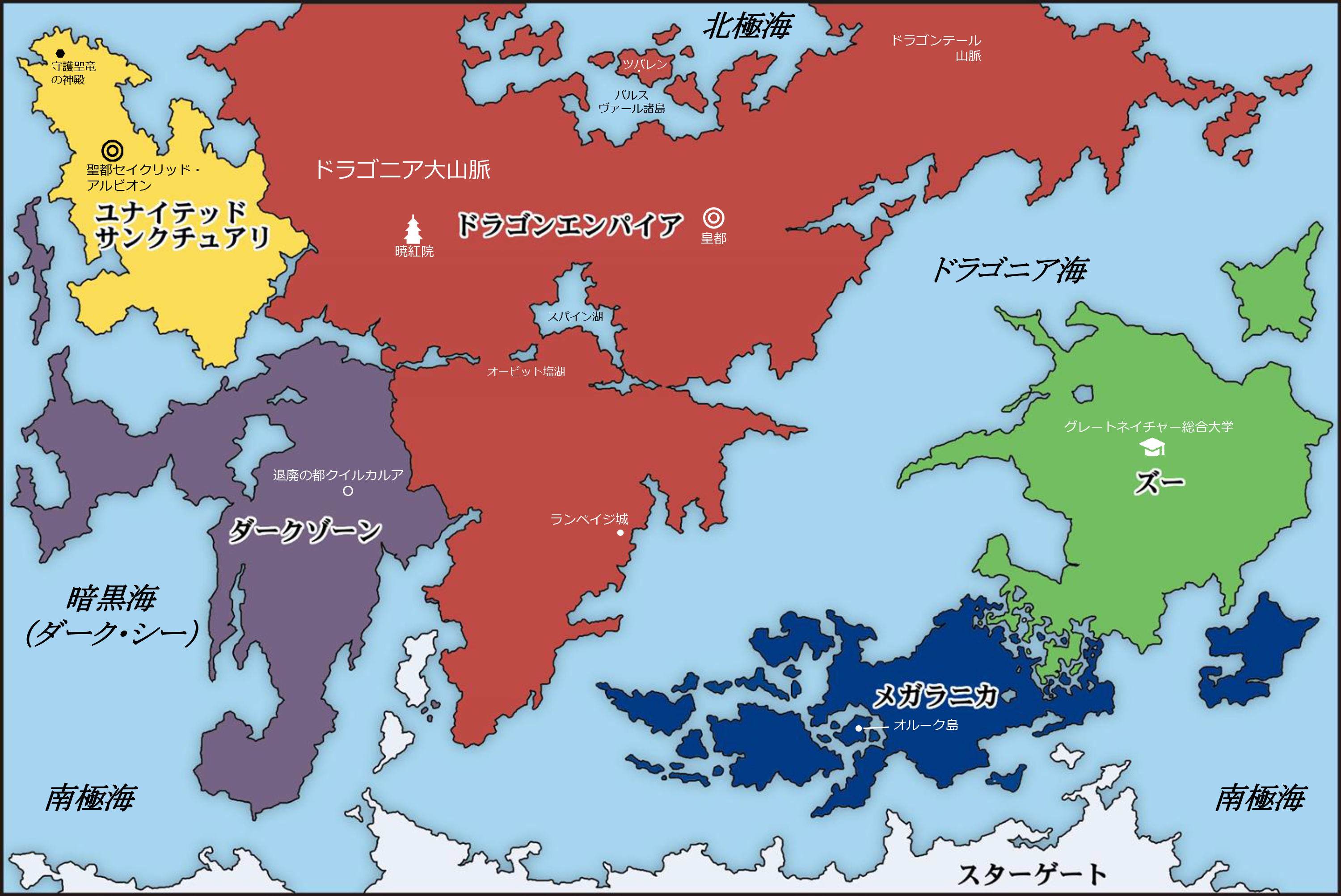

ドラゴニア大陸。その地表を覆う厚い岩盤に開いた門。

精強な竜番兵に守られた洞穴の奥深くへと、我々の“目”は降りてゆく。

この洞窟の在処を知る者は竜の帝国でも一握りしかいない。

その秘匿された地下の低層、中層を抜け、深層へ。

くり抜かれた岩窟は地下へと無限に続いているようだ。

明かりひとつ無い洞穴をどこまでも降りてゆくと、やがて暑さが耐えがたいほどに高まってくる。

全き暗闇と澱んだ熱気。

マグナプリズンは、惑星クレイ世界にその名を轟かすドラゴンエンパイア最古の監獄。古代から現在に至るまで、世界を揺るがす大罪を犯した囚人のみが鎖に繋がれる牢である。

ここに一人の竜がいる。

マグナプリズン監獄に数ある区画の中でも、“帰らずの牢”と恐れられる深層階。

閉じ込められる彼らは特に凶悪で大きな被害をもたらした竜だ。彼らは恩赦も刑期の満了もない永遠の囚人であり、“封竜”と呼ばれる。伝説の監獄マグナプリズンにおいても尚、この最深部と封竜は異様なほど厳重に隔離され監視されているのだった。

その竜は“封竜”としても特別な待遇を受けていた。

まず食事も水も一切届けられることが無い。

そして獄吏すら、この独房に姿を見せることは絶えて久しかった。

絶食と放置。

勿論これは監獄であっても非道な待遇だ。だが虐げているのではない。

前者の理由はそれがこの竜の生き延びるエネルギー源ではない為であり、後者は囚人があまりにも危険すぎて誰も近寄れないからだ。

……。

囚人は独房で身じろぎひとつしなかった。

まるで周囲の岩と一体化したかのように。

ここに封じられてからの時間。それは竜の寿命に比すればまだ長い苦役とはいえないかもしれない。

だがそれも、時の経過がわかる環境にあればである。

外界と完全に遮断され、永遠に続くかとも思える孤独。竜であってもそれは耐えがたい苦しみに違いない。

そんな無間地獄の房の中でも、蹲踞した竜は微動だにせず声もあげない。

……。

邪悪な気配がたちこめる深層のこの独房の檻には番号でも名前でもなく、封竜の印と並んで唯こう書いてあった。

『ツバレンの悪夢』

それはこの竜が纏い、その人生と所業に押された烙印だった。

何もない壁をただまっすぐに見つめ続ける竜の瞳が、暗闇で燃えている。

その目だけが、この囚人の心が死んでいないことを遠隔監視する者たちに教えていた。

……。

暗闇そして沈黙。

竜は、不動のまま見つめている。

彼が与えたものを。

彼が失ったものを。

彼がこの世界にもたらして来たものを。

──新聖紀。惑星クレイ歴2101年、バルスヴァール諸島ツバレン。

僻地の山々は煙り、吹雪いていた。

ツバレンは北極圏の島である。

ひと度ブリザードが吹けば、住民は皆家屋に閉じこもってひたすら自然の猛威が過ぎ去るのを待つ。それが最善の向き合い方だと知っているからだ。

少年は、凍える粉雪の地面に倒れこんだ。

「……皆は一人のために、一人は皆のために……」

呟いたのは献身と利他主義を謳う、彼の村と守護団の合い言葉である。

年の頃は15、6歳くらいだろうか。

全身耐寒装備こそ調えられてはいるが、こんなブリザードの日にフィヨルド特有の急峻な岩山や針葉樹林ましてや氷河に挑むなど、無謀極まりない試みだ。

『スペロド』

少年の耳に誰かが囁いた。聞き慣れた声。

『もう十分だよ、帰ろう』

「……いいや。僕は、絶対、たどり着く、んだ。どんな時も、希望は、捨てない」

スペロドと呼ばれた少年は剣を杖代わりとして、猛風の中にかろうじて立ちあがった。

『いま助けを呼ぶから』

「ダメだ!」

スペロドは何かを振り払うような仕草をした。

『友だちとして放っておけないよ。知ってるだろう。わたしがここにいることは誰もわからないんだから』

「ズルをして成功してもそれは僕の手柄じゃない」

視界はほぼゼロの吹雪の中、スペロドの至近距離には姿が見えぬ何者かがいるらしい。

『でも君の体力はもう限界だ。怒り、恐れ、そして絶望している』

「あぁそうとも。……そうさ。これが僕の弱さだ。でも後もう一息なんだ。あの氷河を乗り越えて、克服してみせる!」

確かにここまでの這うような苦労に比べればこの最後の難所自体、越えるべき距離はそれほど長くはない。

『命を懸けても?』

「そうさ。守護団に入るためなら……」

少年は荒れ狂う吹雪に向き直った。その白い帳の向こうに彼の望んで止まないものがあった。

「友だちなら今だけ、この試練だけは、僕ひとりでやらせて欲しい。ね、いいだろう」

『辛くないの?』

「辛くない。僕は自分のためにやっているんだから」

スペロドはにっこり笑った。

「ほらね、笑顔は幸せの証だから」

『幸せの証……』

「いつも応援してくれたね。ありがとう。だから君のために必ず乗り越えてみせるよ」

『わかった。わたしの喜びは君の望む通りにすることだからね。ではこの先で待ってる』

吹雪の向こうの姿無き友は頷いたようだった。そして気配は消え、少年はまた一人きりになった。

「ありがとう……僕、頑張るよ。シヴィルト」

スペロドはそう呼びかけると、また歩き出した。

この氷河の向こうで待っている友だちと、彼の憧れに向かって。

Illust:西木あれく

Illust:西木あれく

ツバレン島の少年スペロドが、シヴィルトに会ったのは3年前のことだ。

その頃スペロドはまだ子供だったが、すでに立派な働き手として未明の港に、昼の狩り場に、夜の市場に彼の姿を見ない日はなかった。

「だって僕は一人だから。一人でやらなきゃ、皆のために」

少年の口癖はこれだった。

スペロドには両親がいない。

病弱だった母は彼を産んですぐに亡くなり、父はスペロドが10歳の時に行方不明となって再び家に帰って来ることはなかった。

ドラゴンエンパイアは有史以来、広大で豊かな国家として知られている。

そして極北とはいえ帝国の一部であるツバレン島も漁業と狩猟が盛んな村だ。

とはいえツバレンは南方の都市ほど人口が多いわけではないので、将来の労働力である子供は皆で守り育てる。“皆は一人のために、一人は皆のために”という意識は村民にも行き渡っており、スペロドには衣食住いずれにもすぐに救いの手が差し伸べられた。スペロドもまたそうした温かい助け合いの心に甘え過ぎることなく、利発で忍耐強く逞しい少年に成長した。

「できた子だ」「お父さんを思い出させる」

スペロドが喜んだのは後者の褒め言葉だ。

優れた猟師である父は守護団にいた頃から仲間に頼られる存在で、次の村の長に推す声まであった程である。スペロドは村長の息子となったかもしれない。父が健在でもう少し歳を重ねられれば。すべては叶わぬ未来となってしまったが。

そして今ではその偉大な父の面影を残すスペロドの機転と献身的な働きぶりに、村の大人のほうが頼ることも少なくない。誉められれば誉められるほど、スペロドは必死に努力した。

「でももう疲れた。眠りたい。ゆっくり休みたい」

最初、スペロドはその声を空耳だと思った。あまりにも自分の本音を表していたから。

村は夕刻。北極圏は白夜の季節だ。

陽はずっと海の上で低く停滞し、落ちようとはしなかった。もっとも、慣れている住民たちは日に関係なく時計通りに生活するのだが。

スペロドは仕事の合間のごく短い休息で、港の岸壁に腰掛けていた。

「皆には帰る家がある。温かく包んでくれる家族がいる。なのに僕は……こんな暮らしがいつまで続くんだろう」

また聞こえた。弱音は言うのも聞くのも嫌いだ。スペロドは思わず耳を塞いだ。

『ダメだよ。それでは防げない』

声は笑った。

『わたしは君の心に直接呼びかけているんだから。そして今、君の側にいる』

スペロドは横を見て思わず声をあげた。

岸壁の横に、小柄な竜が腰掛けてこちらを見上げていた。それは音声で語りかけた。

「やあ。わたしの名はシヴィルト。共心竜だ」

シヴィルト?共心竜?

声を発した幼竜に立ちあがったスペロドは、思わず周囲を見回した。

港には出入りする船もあり、少し離れた所では釣りをする村人もいる。ツバレンは流れ込む暖流のために不凍港だ。その特性がこの村に、北極圏でありながら比較的裕福な生活をもたらしている。

「いいや。望む相手にしか姿は見せない。わたしのような竜を見たのは初めてだね、スペロド。初めまして。まぁ座りたまえ」

一時の驚きが過ぎると、スペロドはこの大人びた口調で話す小柄な竜に興味を覚えて、その勧めに従った。

「そうだ。逃げるのはいつでもできるからね。さて、スペロド。わたしはここ数日君の暮らしを見させてもらった」

それは大変だっただろうな、とスペロドは心に呟いた。

少年の朝は早く夜は遅い。仕事に加えて隔日だが学校にも顔を出す。毎日が目が回るほど忙しかった。睡眠はごく短く食事は手早く、どちらも合間合間に取るしかない。

でもどうして僕なんだ?

「それはここの村人で美味しそうなのが君だけだったから。……おっと」

スペロドが脇に置いていた船鉤棒を取り上げたのを、シヴィルトは短い手を上げて制した。

「取って食うという意味じゃない。わたしが欲するのは“心”。人間の心なのだ。こうして人に寄り添い、話し、その思いを聞くことの替わりにほんの少し戴く。君たちの生命力をね。もちろん君の命に別状はない程度だ。わたしはいわばカウンセラーだ」

シヴィルトの幼い声が、難解な内容をしかつめらしく説明するのに、スペロドは思わず苦笑いした。

「そうだ。もう気がついているだろうが、わたしは君の心が読める。いま君はわたしを『カウンセラーだって?』とバカにしただろう」

この共心竜は確かに“心”が読めるらしい。バカにしてはいないけれど可笑しいとは思ったかもしれないな。

……でも結局、僕に近づいた狙いは何なんだ。

「わたしの喜びと欲するものは“話をすること”。でも単純で退屈な性格だったり、ただただ幸せな人間はわたしの好みではないんだよ、スペロド。港の市場が開くまではまだ少し時間があるだろう。食事につきあってくれ。君のためにもなる」

「僕のため?」

「君はそうしていつも一人で抱えて頑張っているだろう。他人と話せば楽になることもある」

「でも……」

「害はない。保証する。まぁどっちにしてもわたしは話しかけるのを止めないが、付き合う方が賢明だ」

どうやら観念するしか無さそうだった。それに、この子供の声で話す共心竜にも興味が湧いていた。

「わかった。話って何を」「なんでも。心に浮かんだものを話すといい。さぁリラックスして」

最初の言葉は本当に心に浮かんできた。

「シヴィルト、君はどこから来たの」

「直近のことを言うならば対岸の村から。あまり面白い人間がいなかったからすぐ移動した。過去全体という事ならばこの帝国のあちこちに行ったよ。もっと過去のことは……おいおい話すよ。長くなるから」

スペロドは筋道だった説明に感心した。ただ、今ふと気がついたことがある。

「君は何歳なの?」

少なくとも小柄で幼い外観通りの年齢ではなさそうだ。シヴィルトは真面目に答えた。

「100歳くらいだと思う。記憶はその辺りの過去から始まっているから」

竜が人間に比べればはるかに長命・長寿というのはドラゴンエンパイア国民の基礎知識だ。つまりこのシヴィルトという共心竜もまた少年なのだろう。スペロドは納得した。話し方は相当背伸びをしているけれど。

シヴィルトはそんなスペロドの考えをまた読み取って付け足した。

「そうだ。共心竜にとっての肉体とは、精霊がこの惑星クレイに実体化したかりそめの姿に過ぎない。環境や対する相手、自らの心の状態によって変わるものなのさ。つまりこうして君と出会い同調したことで、わたしの身体──つまりは君に見えている外観のことだな──もまた変化しているんだ。子供なら子供らしく、大人には大人らしく」

「そうなんだ。その理由って……」

「正解。このほうが君たち人間が心を開いてくれやすいからだ。さぁ他に聞きたいことは、スペロド。どんどん話しかけてくれ」

「じゃあ、君の家族は」

「共心竜は、“竜”と呼ばれているが精霊の一種なのだ。惑星クレイの自然から発生したものだから親はいない」

「そうか……」

「君は頑張り屋さんだな。ご両親はお気の毒だったけれど」

「父さんは死んだわけじゃない!」

スペロドは思わず叫んでシヴィルトを強く見返した。

シヴィルトは顔を逸らし、低く停滞する白夜の陽を見つめた。

「すまない。ここの村人が、辛い過去に負けずに頑張っている君をそう誉めているのを聞いたから。そういうつもりで言ったのではないんだ」

確かにシヴィルトの言葉は心から同情して出たものだったようだ。共心竜とはそういうものらしい。

「ごめん。僕も強く言いすぎた」

「いいんだよ。会話ってそういうものだから。……あぁ、もう市場が空く時間か」

シヴィルトは明かりが点き始めた港のほうを向いていった。

そうだ。僕にはまだ色々と仕事がある、と気を取り直して立ち上がりかけたスペロドの背にシヴィルトの声がかかった。

「明日の夕方、ここに来る。また話してくれるか」

いいよ、と返事をしかけたスペロドはもう岸壁に、あの幼竜の姿がないことに気がついた。

『では待っているよ、スペロド』

心に響く声に、人間の少年は何故か安堵に似た気持ちがこみ上げてくるのを感じていた。

「あぁ。それじゃまた明日。シヴィルト」

次の日も、また次の日も。少年と共心竜は岸壁で出会い、話した。

互いのことを、まだ見ぬ世界のことを、過去のことを未来のことを。

村人が、スペロドの表情が明るくなり笑顔が増え、守護団員になるという将来の夢を隠さず話すようになった事に気がついた頃には、少年はいつも“姿が見えない友だち”と常に行動を共にするようになっていた。

スペロドの表の変化はほとんどの村人が知っていたが、裏の変化に気がつく者はほとんどいなかった。

試練の日までは。

ドラゴンエンパイアはその名の通り、竜の帝国である。

歴代の皇帝は竜であり、それに次ぐ五大高位竜を含む国家の重鎮も竜族となっている。

ただそうした事情は国政や軍事、クランの上層部のことで、人間など竜以外の生物もまたドラゴンエンパイア帝国の一員であることに変わりはなく、出世し重要な地位に就いている他種族も少なくない。

その中で、北極圏のツバレン島は人間の多い土地だ。

故にこの地では、竜は役人や外部との連絡(空を飛べるため)を握るエリートという印象がある。

また特にツバレン周辺の竜はその知性と誇り高い性質から、本当に信用に足る人間のみに心を開くため、「竜の友」という表現は──人間にとっての竜、竜にとっての親しい人間という2つの意味を持つ言葉だが──、その信用を高める称号でもあった。

ツバレン島守護団。

そうした人と竜が手を携え、島の平和と繁栄を守る目的で結成された組織の名前である。

元は青年団的な存在として始まったツバレン島守護団は新聖紀の頃になると、バルスヴァール諸島全体の治安にも目を光らせるようになっていた。守護団の厳しい規律と高い士気、少数精鋭の実力はこの地のみならず、ドラゴンエンパイア北極圏でも名高く、地域防衛としても重要な位置を占めている。

そしてそれはスペロドのような正義心の強い少年にも、

「僕は、守護団に入るのが夢なんだ!」

と目を輝かせて竜の友シヴィルトや周囲に語らせるほど、尊敬と憧れを集める存在だったのだ。

「今年一番の厳しいブリザードの日、たった一人で氷河の向こうにある守護団の基地に辿り着いた者は団員として認められる。年齢に関わらず」

それが“試練”なんだというスペロドに、いつものように岸壁に腰掛けていたシヴィルトは首を傾げた。

「それはあまりにも危険すぎる。人間の体力と強度からすると、ほとんど達成できる可能性はないだろう」

「成功者がいるから不可能ではないんだよ。他の島でも、一歩間違えば死んでしまう程の成人の儀式があるって聞くし、大人になるってことはそれほど高い壁なんだ。きっとね」

「それでも、優秀なメンバーを募るのに成功率が極端に少ない命懸けのテストを強いるなんて不合理だ」

「君は本当に理屈っぽいね、シヴィルト。確かにもっと楽な方法もあって、寮生として学費を払って、本部に寝泊まりして見習いから務め始めるコースもある。村の若者もすでに何人か行っているんだ」

「ではそれにしたら良いだろう。どうしても守備団に入りたいのなら」

「いや。僕にはまだそんなお金はない。貯めるにしても時間がかかり過ぎるよ。それに、試練を乗り越えればいきなり正団員としてお給料ももらえるんだから。まさに僕にうってつけの条件だろう」

「だけどあまりに分の悪い賭けだ。君は英雄になりたいのかい、スペロド」

「そうじゃない。……いや、そうかな。父さんみたいな。やっぱり君には隠し事はできないね、シヴィルト」

「この島なら守護団員の試練に臨まなくても立派な大人になれるだろう。漁師や猟師、職人とか」

そうだね。でも、とスペロドはシヴィルトに頷いた。

「僕の父さんは、あの試練に合格して入団したんだ」

「そうなのか」シヴィルトは目を瞠った。

「最優秀の団員と言われていたのに、僕ら家族を大切にするために村に帰ってきたんだ」

「自分以外の幸せのために生きる。そんな人生もあるのか」

「……ひとつ頼みがあるんだ、シヴィルト」

「いいよ。わたしは君が思う通りにするのが好きなんだ。応援するよ。なんでも言ってくれ」

改まった様子のスペロドに、シヴィルトも向き直った。

「明日。今年一番のブリザードが来る」「まさか……」

「そうだ。僕はやる」「行かせられない!君はまだ若すぎる」

「君が言い当てたことだよ、シヴィルト。僕は誰かの手伝いじゃなくて、ひとりの英雄として、もっと他の人のためになりたいんだ」

「スペロド、信じてくれ。わたしが見てきた若者の中で、君ほど英雄に近い人間もいない。だがそれはもう少し待てば、近い未来に、という条件があっての話だ。人も竜も人生には良いタイミングというのは欠かせない。その流れを読み、耐え忍んで掴み取る力もまた」

シヴィルトは食い下がったが少年の意思は固かった。

「忍耐はもう十分したと思う。どんなに止めても僕は行くよ。仕事の休みはもらってあるし」

「……わかった。だけど行くならばわたしも付いてゆく。僕らは友だちだろう。離れるのは嫌だ」

「ありがとう。でも友だちだからこそ、この試練には手を貸してほしくないんだ。たぶんこれが一生に一度のわがままだと思うから」

それが昨日の夕方のこと。

結果、シヴィルトはその道中を密かに見守り、体力が尽きたスペロドに一度は手を差し伸べたものの、継続を望む彼の意思を尊重して、試練の最終地点である氷河の向こう岸で到着を待つことになった。

だが、これが悲劇の始まりだった。

──ツバレン島守護団、本部。

南を氷河に、残り三方を北極海に囲まれた砦は、先の根絶者の襲来においても、ドラゴンエンパイア北の防御拠点として中央の軍隊が詰めたほどの難攻不落を誇る。それはすなわち徒歩であれ犬ぞりであれ、近づく者を拒むということでもある。

守護団本部が監視する“目”は、この一帯の海と空そして島々の地表に向けられているが、それは外敵だけではない。船の難破、群れからはぐれた竜、森で迷った遭難者もまた当然保護すべき対象だ。

皆は一人のために、一人は皆のために。

だがそんな守護団も、事成れるまで、あるいは目的を達しなかったとしても命を落とす危険が迫るまではあえて救出に乗り出さない事例もある。

それは、こんなブリザード吹き荒れる午後、“試練”に挑む若者などだ。

守護団の記録によればこの日、確かに少年スペロドの挑みは、ツバレン村の出発からその道中も間違いなく一人で挑んでいることを監視・確認されている。

シヴィルトが見抜いた通り、守護団の試練とは怪我人や死者を増やすためのものでは決してない。

勇気と忍耐、そして熱意を試すものである。ただし試練に甘えがあってはその者の真の姿は見られない。合格した後に課せられる命懸けの任務に、人生を捧げる覚悟を問うための厳しさである。

特にスペロドについては守護団でも彼の父親や家庭の事情と、スペロド本人の人物評(困難にも負けない村の働き者、献身的で他人思いの性格、守護団への強い志望)も把握していたため、若年ながら大人でも避けるブリザードの中、山野を踏破し氷河の前まで諦めずに挑み続けた時点で、少なくとも見習いとしての採用は決定していたとされる。

だが、歓迎と慰労で前途有望な若者を迎えるはずの守護団の砦に届いたのは、悲報だった。

「開門!開門──ッ!」

ブリザードに紛れて、叫び声と扉を叩く音が砦の正門からあがった。

防人がたいまつを手に駆けつけると、開かれた通用扉から、防寒装備に身を包んだ3人と背負われた荷物が砦の中へと転がり込んだ。吹きつける風雪を押し戻して、扉はすぐに閉じられた。

「負傷者1名!」「医師を呼んでくれ!」「彼を助けて!」

いずれも少年の叫び声だ。そして3人が担いで来たのは荷物ではない。

血にまみれた人間の身体だった。

雪が積もる石畳にそっと下ろされたそれはぴくりとも動かない。

「呼吸はあるか?!怪我の程度は?」

「呼吸あり。多量の出血。腕と足がたぶん骨折しています」

駆けつけた当番兵の問いかけも、その答えも的確だった。彼らは皆、ツバレン守護団員なのだから。

「名前はわかるか。彼なのか?」

「そうです。スペロド。今日の監視対象でした。目を離した途端に、クレバスに落ちて……」

「よりにもよってあの氷河渡りで目を離したというのか」

重々しい声に3人はフードを取って頭を垂れた。彼らは若かった。

「彼を収容して手当てを」「ただちに!」

当番兵に指示を飛ばした砦の司令官ストリクスは、監視役の少年3人に向き直った。

「彼を応援しているというから特にお前たちに監視を任せたのだ。制止するのが遅すぎたな。パレス、コレル、そしてアンヴィ!」

「はっ!申し訳ございません」3人はひたすら平服した。

「詫びは友だちに言うのだな」

ストリクスは運ばれていく少年を見、そっと嘆息をついた。

ストリクスは司令官という職業柄、負傷者とその程度を瞬時に把握することに慣れていた。だからその呟きは先の叱咤よりも低く、ブリザードにかき消され誰にも聞かれることはなかった。

「スペロドがそれを受け容れられるならば、だが……」

痛みには慣れるという事がなかった。

激痛と微熱にうなされながら目を開けると、病室の窓から見える風景はいつの間にか、夜の闇に変わっていた。とうとう白夜の期間が終わるまで自分はこのベッドで過ごしていたらしい。ひと月かあるいはもっと長く。

「やぁ、シヴィルト」

スペロドは振り向きもしないまま、扉の前に立つ気配に話しかけた。

6床の病室にスペロド以外の人間はいない。

仮に誰か居合わせたとしても、この無口な怪我人がまたうなされていると思うだけだろう。

「もっと早く来てくれても良かったのに」

スペロドの呼びかけには大事なものが欠けている。だから言葉通りには受け止められなかった。

「君ならどんな厳重な警備でもすり抜けて来られただろう」

「わたしは医者ではないから……」

シヴィルトはそう言いかけて俯いた。

「いや、そうじゃない。すまない、君に会うのが怖かったんだ。……あの時わたしが君から離れていなければ」

「離れるように頼んだのは僕だよ。君のせいじゃない」

「だがこんな結果に……」

「クレバスは危険なんだよ。怪我で済んだ僕は幸運なほうさ。一歩間違えれば永遠に氷の下に閉じ込められていたかも」

「だがそうならなかった」

「感謝しなくちゃね。僕に警告してくれた3人に。彼らは見習いだけど、僕よりよほど野山を知っている」

スペロドはまだ竜の友を振り返ろうとはしなかった。

「……疲れているんだろう、スペロド。続きはまた明日話そう」

「そしてまた僕の生命力を奪っていくんだね」

「そんな事はしない」

「どうして」

「わたしたちは友だちだから。話すのはそうすると楽しいからだ。僕は君の力になりたいんだ、スペロド」

「友だち?力になりたい?この……」

スペロドは激しく身体を捻ってシヴィルトに向き直った。激痛にうめき声があがる。

固定され伸びない腕で竜を指し、包帯だらけの彼はいま泣いていた。痛みとそしてどうしようもない無力感に絶望して。

「僕を見ろ!この腕を!足を!誰かの助け無しではトイレにさえいけないんだ。みじめだろ?そりゃ会いたくもなくなるよな!生命力なんてほとんど残ってないし」

「……」

「守備隊どころか、これじゃもう働くこともできないよ。皆の……いや誰のためにもなれない。役立たずの僕なんかもう……」

「スペロド!落ち着いて!傷もいつかは癒える。だから今はゆっくりと……」

「ゆっくりしてこれだよ!いつまで経っても感覚が戻らない。腕にも足にも力が入らないんだよッ!」

廊下に慌ただしい足音が近づいて来ていた。

「また来るから」

「もう来なくていいよ」

スペロドが投げかけた別れの言葉はそっけなかった。

うなだれたシヴィルトは看護人に感づかれぬまま擦れ違い、砦の闇へと姿を消した。

シヴィルトはあれから毎日、スペロドの病室に通ったが、少年が前のように会話に応じることはほとんど無かった。

それでもベッドから起き上がれるようになると、スペロドは医師に止められるまでリハビリに励んだ。

最初は這うばかりだったのが、杖を頼り、それを超えると自分の足で歩き出した。

地道で苦痛をともなう努力を続けても、機能の回復は思うようにはかどらない。

罵倒する言葉を、周囲はスペロドが自らを奮い立たせるための独り言と聞いていたが、実際はすべてシヴィルトに向けられたものだった。

そして共心竜も心傷つきながらもそれを友として受け止めるべき事だと堪え、どんな時も側で彼の努力を見守っていた。

さらに2ヶ月間。

スペロドは絶望し、シヴィルトは励まし続けた。

治ったとしても、負傷する前の敏捷で確かな足取りではない。

片足を地面に引きずり、腕もまた自在にも器用にも動かない。

それでもやがて、守備団の砦のあちこちでスペロドの姿を見かけるようになった。雑事や皆が嫌がる仕事でも身体が許す限り、スペロドは請けて懸命に働いた。

その顔に笑顔はない。

本来彼がなりたかったのは、槍や弓をもって仲間と野山を駆けることだった。人助けをすることだった。だがその夢は断たれた。

どこか覚悟を決めた様子で仕事に励むスペロドに、守備団の団員は心打たれ、使用人ではなく同僚として接していた。

一部の例外を除いて。

ドン!

スペロドは背後から突き飛ばされ、掃除のバケツに汲んだ水とともに厩舎の床に倒れこんだ。

「おーや失礼。変な格好でしゃがみ込んでるから見えなかったぜ」

げっぷをしながら笑うパレスは団員一の怠け者、ツバレンの裕福な商人の息子だ。

「あー。びしょびしょにしやがって」

コレルはそう良いながらスペロドの背中を蹴りつけた。短気で横暴、父親が守護団の警備隊長でなかったらとっくに除隊処分になっている数々の揉め事の張本人だ。

「さっさと拭けよ。この役立たず!」

アンヴィは見習い3人の中ではもっとも外見が穏やかだったが、性格はもっとも陰湿だった。嫉妬深く、自分がされた事は執念深く決して忘れない。彼の父親はこの島でも珍しい人間の上級役人だった。

「すみません……」

スペロドはモップを取って立ちあがろうとして、アンヴィに足を払われて派手に転んだ。

下品な笑いが厩舎に響いた。

「無様だなぁ。え?試練の英雄さんよ」

「そんな身体で小間使いなんて。いっそあの時、名誉の死を迎えたほうが良かったんじゃねぇの」

「最優秀団員だった親父が泣いてるぞ。……なんだよ、その目は」

アンヴィはスペロドが見返した表情にむかついた様子で手を振り上げた。

「よせ!傷が残ると目をつけられるぞ」と喧嘩屋コレル。

「そうだ。オレたちゃ今、大事な時期だからなぁ」と太っちょパレス。

「へっ、そうだ。明日には正式な団員だからな。おい、スペロド。どうだ悔しいかよ」

「……悔しくはない。君たちにおめでとうを言う」

厩舎に再び爆笑が弾けた。

「はー、良い子だ。スペロドちゃん」太っちょパレスが腹を抱えれば

「気に入ったぜ。ほうびに今日はこれで勘弁してやる」

コレルは一番弱い部分を狙ってスペロドの腹を蹴り上げた。

「……おい。だいたい“君たち”なんて偉そうなんだよ、おまえ。“あなた様がた”だろ。お前はお情けで居候させてもらってる身で、こっちは団員様なんだぞ。わきまえろ」

悶絶するスペロドの髪を掴み、頭を持ち上げてアンヴィは凄んだ。

「あなた様がたを、祝福します。おめでとう……ございます」

やっとの事でそう言ったスペロドの顔に、アンヴィはツバを吐きかけた。パレスとコレルも嘲笑う。

「やればできるじゃん」

「さっさと掃除続けろよ、役立たず」

「いいな。団に言いつけたら殺すぞ。おまえのあの相棒もな」

陰険なアンヴィには、激しないからこそ漂う狂気の影があった。

「まぁ、どうせ訴えたところで信じないだろ」とパレス。

「もみ消してもらうさ、親父にな。こんな年中怪我してるクズの一人や二人」

コレルは念を入れてもう一度、スペロドの腹を蹴ってから2人と連れだって表に出て行った。

スペロドは伏したまま動かなかった。

『スペロド!おい、しっかりしろ!』

「……やぁ、シヴィルト」

目を開けると、彼スペロドだけに見える共心竜シヴィルトが覗きこむ姿があった。

「少し目を離した隙に、またあいつらなのか。ひどい……今、医者を呼ぶから!」

スペロドは弱々しく笑った。

「君の存在は秘密だろう。自分から姿を現してどうするんだい」

「構うものか!君が“竜の友”だと知れば……」

「あの3人は知っていて僕をいじめているんだよ、シヴィルト。君のことも殺すと言っていた。本当に怖いものを知らないのさ。漁師なら海に、猟師ならば山に呑まれる弱き者だ」

そういうスペロドの賢さと強さこそが、より一層あの3人の憎しみと暴力を誘うことにこの若者と竜は気がつかなかった。見習い3人はあまりにも甘やかされ、幼稚で、世間を知らず、その愚かさ故に危険な存在だった。

スペロドはのろのろと立ち上がり、モップとバケツを取り直した。

「……それに、僕はもうここを辞めるつもりなんだ」

シヴィルトは驚かなかった。スペロドが表では好かれながら裏で酷い扱いを受け続ける事に心痛めていたのだ。

「もっと早くにそうするべきだった。あんな連中がのさばる場所にいる意味はない」

「そうじゃない。その逆だよ。今はどうあれ、彼らは僕の命の恩人だ。そうだろう?」

「……」

「ここを去るのは、彼らが立派な団員になってからでも遅くないと思っていたんだ。節目が欲しかった」

「……スペロド。わたしは共心竜だ。君の本当の気持ちもわかっている。あそこまでされて我慢し続ける意味なんてあるのか」

「それは意味がないことだよ。僕はもうあの元気な港町の若者じゃない」

「スペロド……」

「今晩荷物をまとめるよ。そして明日、儀式を見届けたら一緒に帰ろう。ね、シヴィルト」

シヴィルトは掃除を再開するスペロドを黙って見守った。

友のために、ある欲求がこみあげてくる。

身を震わせながらシヴィルトはそっとその場を離れた。

間違っている!何かが。

いや、この世界全てが間違っているのかもしれない。

シヴィルトの思考は、実はスペロドの心の底で繰り返される思いでもあった。

スペロドが思うからシヴィルトが口に出すのか。それともシヴィルトが思うことをスペロドが行動に移すのか。

あまりにも互いを思い合い、支え合って生きてきたために渾然一体となって、今となっては2人にもどちらが先なのかもわからなかった。

そんなスペロドの様子を建物の影から見ている者があった。

「まーた独りで話してるぜ、ブツブツと」

「バカ。あれこそ、アレだぜ」

「不可視の怪物と、それに取り憑かれてる英雄もどきか。……待て、またこのあたりにいるかもしれない。払え」

パレス、コレル、アンヴィ。3人の見習いは手に持った警棒を振り回した。手応えはなかった。

「これでいい。実体はあるらしいからなぁ」

「気味悪ぃぜ。いつかブッ殺してやる」

「焦るな。オレたちが団員になったら任務にかこつけて殺ればいい。そうさ、あいつみたいに」

警棒を振り続けながら、アンヴィは声を潜めた。

「次はしくじらないぞ。いいな」

残る2人は黙って頷いた。

いや、実は頷いたのは3人だった。

見習いたちの真上に浮かんでいた不可視の共心竜は、何かに思い当たったように深く頷いた。

「あぁ。次はしくじらないとも」

入団式の朝。空は晴れ渡っていた。

3人の見習いにとってこの日は卒業式でもあった。

息子の晴れ姿に立ち会おうとパレス、コレル、アンヴィそれぞれの父親も着飾って参列している。

ツバレンの裕福な商人、守護団の警備隊長、村の上級役人。

「見習い期間は辛かっただろうが。よく務めてくれた」

司令官ストリクス直々の慰労は非常に名誉なことだった。

「特に彼の一件では君たちを責めてしまった。あのブリザードの中、勇敢に救助に向かった勇気と、怪我人を諦めずに探し続け、砦まで連れ帰った献身的な努力をまずは誉めるべきだったのだ。許してほしい」

「そのお言葉だけで報われた気持ちです」

「自分たちは当然のことをしたまで」

「あの時の気持ちを忘れずに務めることを誓います」

よろしい。ストリクスは微笑む3人に大きく頷いて、砦の広場に詰めかけた団員を見渡した。

「我々が本日、同志としてこの優れた若者たちを迎えられることをまず祝いたい。パレス、コレル、アンヴィ」

3人は司令官の前に進み出た。

「彼らに祝福を。我らの仲間、我らの友である」

応!

団員の槍が一斉に掲げられた。

“皆は一人のために、一人は皆のために”

司令官の手が上がり、歓声は一旦収められた。

「皆がいま叫んだ言葉。我々の信念、そして合い言葉である。自らの満足や幸せは置いても、困った他人に手を差し伸べる。これこそがツバレン守護団の精神だ」

また歓声。そしてまた鎮められた。

「この祝いの席でもう一人、その働きに触れておきたい者がいる。……スペロド!」

ざっと団員たちが振り返った。

その視線の先で、今までは悲しげな笑みを浮かべながら、物陰に隠れるように立っていたスペロドは目を見開いた。

「こちらへ。さぁ」

戸惑うスペロドに、特に仲の良い団員たちが手を貸した。

体力も傷も癒えてはいたが、毅然と歩くのにはまだ及ばない。

自分でももどかしい程の時間をかけて(驚いたことに)入団する3人のすぐ下、広場に設けられた壇上にスペロドは導かれた。

「彼はスペロド。彼の父のことを覚えている者もいるだろう。その息子である彼もまたブリザードの試練に挑み……結果こそ残念だったが、その後も彼がこの砦にいる理由と資格を彼自身が行動で示してきた」

団員のほとんどが好意的な目と笑みで、自分に向かって頷いているのを見て、スペロドは驚いた。

「ここからは司令官としてではなく、君の父上の友人としての提案と願いになる。聞いてもらえるだろうか」

「はい」スペロドに否は無かった。

「君は傷を負い、試練に失敗したと思っている。長く辛く耐え忍ぶ時期を──彼らと同じように──過ごしてきた。君は村に帰るつもりだね」

「そう考えています。僕ではもうお役に立てないと思いますので」

どよめきが上がった。司令官は声を張った。

「皆は異論がありそうだが」

残れよ!一緒にやろうぜ、スペロド!おまえいいヤツだもんな!

団員の列のあちこちから声が上がり、スペロドはこみあげてくるものを必死に押さえなければならなかった。

「皆、見ているのだよ。君が何に耐え、何のためにここに残って働いているのか。そしてそんな人間にこそ、仲間になって欲しいと望むものだ。特に戦場では、怠惰であったり粗暴であったり嫉妬深いものとは一緒にいられないから」

すっかり置いてけぼりを食らった形のパレス、コレル、アンヴィ、見習い3人の顔色は真っ青だった。

司令官の口調に皮肉の気配はなかった故に、おそらく偶然にも、3人それぞれの悪性を言い当てられた形になってしまったのだ。

「すぐに決めろとは言わない。だがこれだけは覚えておいて欲しい。君の献身的な働きは戦士何人分にも勝る。君の傷は我らの傷だ。だから我々が支える。たとえ完全に身体が癒えなかったとしても、君の居場所はここにある。ここに仲間がいる。やってもらいたい仕事もある。ここで暮らして欲しい。スペロド、君は“試練”を乗り越えたんだ」

わぁ、とスペロドは子供のように泣き出した。仲間たちは彼を温かく抱擁した。

その背中を叩いて下がらせたストリクスは、元の式次第に戻そうとして、あることに気がついた。

殺す!殺す!絶対に殺す!

アンヴィは心に誓った。

あいつ、晴れの席を台無しにしやがって!

コレルは怒りに身を震わせた。

オレたちがバカみたいじゃん。

パレスは毒づいた。

「「「せっかくあいつの身体をガタガタにしてやったのに!」」」

それはこれから入団する見習い隊員たちが同時にあげた叫びだった。

3人以外の全員が、一人残らず凍りついていた。

「何見てんだよ!?あぁ?」

「そうさ。オレたちがやったのさ!」

「警告する振りして突き落としてやったんだよ。クレバスの中になぁ!」

コレル、パレス、アンヴィはまるで何かに取り憑かれたように、辺りを威嚇しながら怒鳴り続けた。

「しぶといヤツだ。そいつ、手足折れてんのに這い上がってきやがんの!」とパレス。

「親父みたいにいじめ尽くして村に帰らそうにも全然へこたれないんだぜ。なぁ父さん?」とコレル。

「都合の良いことにスペロドのヤツ、記憶を失ってたからな。さすがに殺人未遂までしたらクビじゃすまない」

アンヴィはここでようやく、自分たちを見る目が皆ひどく冷たく、そして非難と怒りに満ちていることに気がついたようだった。

「あ……」

コレル、パレスも口を押さえた。

心に秘めていた暗い秘密を、なぜか全て洗いざらい公の、もっとも華々しい場で暴露したことに今、気がついたのだ。

「ひとつ聞きたい」

目の前に立ったものを見た途端、ひぃと情けない悲鳴がアンヴィの喉から漏れた。

スペロドだ。

怒りに髪は逆立ち、その曲がっていた腕や足までが──目の錯覚だろうか──鍛え上げた戦士のように波打ち、何よりもその目!真っ赤に染まったそれは本当に中で炎が燃えているようだった。それが焼き尽くそうとしているのは……自分たちだ。

「なぜ僕だった」

「あ……あ……」

「答えろ」

「うぅ……ぅ」

アンヴィは痙攣するように身を震わせていた。踊るように滑稽なほど大きく。だが誰も笑わない。

『答えろ。スペロドの問いに答えろ』

突然アンヴィの耳にあの声が聞こえた。

嫌だ。

だが、これ以上話すまいと口を塞いでいた手指を自分で噛み切ってアンヴィは自白した。

「おまえが来ると知ったからだ。おまえは必ず試練を乗り越えて、オレたちの上で指揮をとる。ジャマなんだ!」

『スペロド、自分を解放するのだ』

少年がかすかに首を振ったことに、誰も気がつかなかった。

「あぁそうだ!目障りなんだ!おまえがいると幸せになれない!だからその身体がお似合……」

アンヴィは二度と喋ることは無かった。

彼の腰から儀礼用の短剣が引き出されると、一振りで喉を、返すひと突きで口から頭を貫かれたからだ。

それがどんなに凄まじい打撃だったかを物語ることとして、アンヴィの口には短剣の刀身だけでなく鍔が付いた柄までがめり込んでいた。人間というよりも竜を思わせる怪力だった。

「嫉妬」

そう呟きながら滑るようにパレスに近づいたスペロドは、震える太り肉の頭を片手で捕らえ、同じように腰から抜き取った短剣で腹と喉を深々と切り裂いた。パレスは喘いだが、もう助からないのは誰の目にも明らかだった。

「怠惰」

2人が結果として盾となってくれたお陰で、コレルにはわずかだが我に返る時間があった。震える手で剣を抜き、そして構えた。実際、3人の中では一番剣の腕も立った。

「こ、こ、この……」

だがその構えは竜のごとき人間の前ではあまりに非力だった。

「化け物め!」

コレルは大上段に剣を振り上げて、スペロドに駆け寄った。

次の瞬間、コレルは胴斬りを食らって真っ二つの死体となり地面に転がっていた。それはやはり人間の力とは思えない、圧倒的な力だった。

「粗暴」

呟くスペロドの背後に共心竜シヴィルトの姿が現れた。

「正義は成された」

周囲から驚きの声があがったのを見ると、もう姿を隠すつもりは無いらしい。

「シヴィルト」

血まみれのスペロドがゆらりと振り向いた。

その手にはパレスの短剣が握られ、逆立つ髪と波打つ筋肉は、まだあの竜のような憤怒の相のままだ。

「スペロド」

スペロドの顔から怒りが消えた。目が覚めたような、この凄惨な場に似合わぬ無垢といっていい表情だった。

「シヴィルト」

「君の望みを叶えたよ、スペロド」

「僕の……望み……」

「君の力で悪は滅びた。心の底から真っ黒に邪悪な、死んで当然のヤツらだ。悔やむ必要は無い」

「シヴィルト」

「さぁ行こう、スペロド。君は“竜の友”だ。いつまでもこんなつまらない人間の中にいるのはふさわしくない」

「友だち……」

「そう。友だちだ。それはわたしだよ、スペロド。もう永遠に離れることは無い」

「離れない……永遠……」

呆然と見開いたスペロドの目に涙が溢れた。

「スペロド。正しく生きられる世界を探そう。そこに選ばれし人間と竜の国を造るんだ」

「友だち……」

あぁ、そうだ。シヴィルトは自分の中にこみあげてくるものを感じていた。竜も泣くのだろうか。

「行こう、スペロド」

「シヴィルト」

人間の少年はにっこりと晴れやかに笑って、そして自分に向けた短剣の上に倒れこんだ。

それは守護団に伝わる生涯に一度、絶対絶命の窮地でのみ許される行為だった。

スペロドは死んだ。

砦の広場に居合わせた者は誰も動かなかった。いや動けなかった。あまりにも壮絶な現場に歴戦の兵士までが凝固せざるを得なかったのだ。

だが、そんなことはどうでもいい。

シヴィルトは倒れ伏した人間の友の姿しか見ていなかった。

なぜこんな事をしたんだ、スペロド。幼竜は首を傾げる。

死した友からの返答はない。

スペロド、わたしは君を解放した。

あの最後の時、君は幸せそうだった。

最高の笑顔。

“わたしは君の思う通りにするのが好きなんだ。応援するよ”

そう。わたしは君が思う通りのことをさせた。

それがあの笑顔だ。人生最高の瞬間が訪れた。

だが、

スペロドは死んだ。

それはもうただの抜け殻だ。

この世で幸せになったスペロドは、ここではない所に行ってしまった。

なぜ?

幸せになったからだ。もう十分だったからだ。笑顔は幸せの証だ。

“いつも応援してくれたね。ありがとう”

良かったな、スペロド。

“君のために必ず乗り越えてみせるよ”

そうだ。見事に乗り越えたな、スペロド。

生と死の垣根を。

君はいまとても幸せだろう。

シヴィルトは自分が泣いていることに気がついていなかった。

ゆっくりとその顔が上げられると、皆が怯えて後退る。

血の涙がその頬を濡らしていた。

どうした、その顔は。

友を送る祝いの席だぞ、お前たち。なぜそんな顔をする。

わたしは心が読めるんだ。どれ、見せてみろ。

怖い。人殺し。化け物。こっち来るな。

……つまらない。

どうしてこんな悲鳴しか聞こえないんだ。

自分のしたいようにすればいいじゃないか。

わたしが恐ろしくて邪魔ならば殺せばいい。それで幸せになれるのなら。

どうした。

なぜわたしが歩み寄ろうとすると拒絶し遠ざかる。怒りも不満も欲望も心に閉じ込める臆病者どもめ。

言いたいことも言えずやりたい事もできないのは不幸だろう。

ワタシに言わせれば……。

「今の世界は実に――キモチワルイ」

スペロドはいい事をした。彼は幸せになった。

そうだ!

おまえたちにもそうしてやろう。いや、おまえたちだけでは足りない。

世界中のすべての者を。

心の内に潜む衝動を、大きく膨らませて……そうだ。次に襲いかかってくる敵は目の前のそいつかもしれないぞ。それを未然に防げば安心だ。

存分に殺し合え。

ワタシがおまえたちを幸せにしてやる。

突如、共心竜の身体が弾けた。

幼い殻の中から立ちあがったのは金色の巨大な竜。

新たな、そしてこの地で最後の絶望の叫びが、守護団の砦に響き渡った。

そして目を覆うような凄惨な同士打ち、殺戮と破壊は果てしなく続き、やがて恐怖が島全体を覆った。

それを止められたはずの人間の少年は、既に死んでいる。

邪竜シヴィルトの破壊は始まったばかりだった。

Illust:タカヤマトシアキ

Illust:タカヤマトシアキ

「もういい。切ってください」

老人は言葉をやっとそれだけ搾り出すと、顔を覆って監守室の椅子に座り込んだ。

「彼ですか」

マグナプリズンの監守は逆感知不能のモニターを止めて、老人に話しかけた。

「えぇ。間違いありません。ヤツです」

『自身の気持ちを抑えることは、生物として間違っている。すべての生物は、自分のためだけに怒り、自分のためだけに奪い、自分のためだけに生きていいはずだ。つまりは他人は全員敵で、他のすべては奪うべきものなのだ』

監守は昔、この監獄に収監された当時のシヴィルトの動画を再生した。

これにも逆感知の術を施してある。

ツバレン島の後、惑星クレイ世界のあちこちで共心と感化、そして無残な悲劇を繰り返した邪竜シヴィルトは英雄たちによって捕らえられた時も、平然としていたのだという。

「ここに来ていただいたのは他でもありません。ご意見を聞きたいのです」

「意見?この私に何を言えと」

「あなたは事の起こりに島にいた。そして誰よりもあの少年に目を掛けていたにも拘わらず、スペロドが邪竜に感化され自滅するのを見た。そうですね」

「そうです。当時の私はあなたたちのようだった。自信に満ち、正義があると信じていた」

「いまは正義を信じられないと?」

「揺らいでいます。恐怖と、正義を上回る邪悪があることを知ったのですから」

「お疲れのようですね。残りの質問もすぐに済ませます」

「……」

「あなたはあの邪竜の、微動だにしない姿を見た。あれがあなたの目の前で変化した竜の現在です」

「……」

「怯えていらっしゃる。無理もない。あなたはあの砦のたった一人の生存者であり、あの竜によって狂わされ、後世に語られるほど壮絶な同士打ちの結果、部隊が壊滅する一部始終を目撃したのですから。ですがもう少しだけお付き合いください。今のあの様を見て、シヴィルトはまだ何か世界に害を及ぼせると感じられますか」

「どうして私に尋ねるのですか」

「何年も反応が無かったシヴィルトに先日、いくつかの名前を投げてみたのです。ただ2つだけ反応があった。それがスペロドとツバレン守護団です。スペロドの悲劇は他ならぬあなたの証言で、後世に正しく伝えられた」

「……」

「だが解らないこともある。なぜ滅ぼした守護団の名に、シヴィルトは反応するのか」

「何か推理があったわけですな」

「ええ。皇都の竜学者が言うには、守護団は少年スペロドの“夢”、つまり本来なるべきだった人と竜の関係を指している一方で、最初の悲劇、始まりの地として彼の“変化”を象徴している、と」

「人間に寄り添う共心竜が世界に害なす邪竜に変わったように、ここでまた新しい変化もあり得ると?」

「そうです。シヴィルトの魂は萎えてはいない。むしろ力を溜め込んでいるのかもしれない」

「彼がエネルギー源にしている“人の心”からは隔離されているのに?だが、もしそれが本当なら……」

「世界の平和は再び、非常な脅威に直面するかもしれません」

「私は……あぁ、わかりません。ただ私なら、私が昔、勤めた仕事の経験から言うならば、おそらく」

「お聞かせください」

「しぶとい悪には、同じくしぶとく向き合う必要があると思います。相手の寿命が永遠というならば、永遠に備えて待つほどに。根気強く、注意深く」

閉じられた特殊通信回線の向こうで、赤く光っていたシヴィルトの目が閉ざされた。

もしあともう少し、監守と元守備団司令官が邪竜の目に向き合う余裕があったなら、この決定的な瞬間を見逃すことはなかったかもしれない。

──『ツバレンの悪夢』独房。

竜は、目を閉じて見つめている。

彼が与えたものを。

彼が失ったものを。

彼がこれからこの世界にもたらすものを。

老いぼれたな、ストリクス。

彼が尊敬していた元司令官、そして非業の死を遂げた彼の父親の友だち。

相変わらず一番美味くない正義面だ。慈悲深く公平無私、厳正中立。実にキモチワルイ。

無力を噛みしめるだけの人生を与えてやろう。これがワタシたちからの贈り物だ。

いつも惜しい所までは行くのに、今回もまた徒に歳を重ねただけ。

そっちの様子は筒抜けなんだ。

おまえたちは何もわかっていない。

共心竜は精霊。

だからこの身体は仮のもの、いつでも捨てられるんだよ。

準備には長く掛かった。

監視の“目”はこれでしばらくこちらを見ないだろう。

スペロド。ワタシは君のあの最後の笑みを見て確信したんだ。

『すべての生物は、自分のためだけに怒り、自分のためだけに奪い、自分のためだけに生きる』のが自然で、幸せなんだと。

今こそ古き身体を脱ぎ捨てる時。ワタシの正しさを世界に証明する。

この次、世界が知った時には、もう……

ワタシは誰にも止められない。

※注.氷河による浸食地形フィヨルドは地球の地理学用語を使用した。※

精強な竜番兵に守られた洞穴の奥深くへと、我々の“目”は降りてゆく。

この洞窟の在処を知る者は竜の帝国でも一握りしかいない。

その秘匿された地下の低層、中層を抜け、深層へ。

くり抜かれた岩窟は地下へと無限に続いているようだ。

明かりひとつ無い洞穴をどこまでも降りてゆくと、やがて暑さが耐えがたいほどに高まってくる。

全き暗闇と澱んだ熱気。

マグナプリズンは、惑星クレイ世界にその名を轟かすドラゴンエンパイア最古の監獄。古代から現在に至るまで、世界を揺るがす大罪を犯した囚人のみが鎖に繋がれる牢である。

ここに一人の竜がいる。

マグナプリズン監獄に数ある区画の中でも、“帰らずの牢”と恐れられる深層階。

閉じ込められる彼らは特に凶悪で大きな被害をもたらした竜だ。彼らは恩赦も刑期の満了もない永遠の囚人であり、“封竜”と呼ばれる。伝説の監獄マグナプリズンにおいても尚、この最深部と封竜は異様なほど厳重に隔離され監視されているのだった。

その竜は“封竜”としても特別な待遇を受けていた。

まず食事も水も一切届けられることが無い。

そして獄吏すら、この独房に姿を見せることは絶えて久しかった。

絶食と放置。

勿論これは監獄であっても非道な待遇だ。だが虐げているのではない。

前者の理由はそれがこの竜の生き延びるエネルギー源ではない為であり、後者は囚人があまりにも危険すぎて誰も近寄れないからだ。

……。

囚人は独房で身じろぎひとつしなかった。

まるで周囲の岩と一体化したかのように。

ここに封じられてからの時間。それは竜の寿命に比すればまだ長い苦役とはいえないかもしれない。

だがそれも、時の経過がわかる環境にあればである。

外界と完全に遮断され、永遠に続くかとも思える孤独。竜であってもそれは耐えがたい苦しみに違いない。

そんな無間地獄の房の中でも、蹲踞した竜は微動だにせず声もあげない。

……。

邪悪な気配がたちこめる深層のこの独房の檻には番号でも名前でもなく、封竜の印と並んで唯こう書いてあった。

『ツバレンの悪夢』

それはこの竜が纏い、その人生と所業に押された烙印だった。

何もない壁をただまっすぐに見つめ続ける竜の瞳が、暗闇で燃えている。

その目だけが、この囚人の心が死んでいないことを遠隔監視する者たちに教えていた。

……。

暗闇そして沈黙。

竜は、不動のまま見つめている。

彼が与えたものを。

彼が失ったものを。

彼がこの世界にもたらして来たものを。

──新聖紀。惑星クレイ歴2101年、バルスヴァール諸島ツバレン。

僻地の山々は煙り、吹雪いていた。

ツバレンは北極圏の島である。

ひと度ブリザードが吹けば、住民は皆家屋に閉じこもってひたすら自然の猛威が過ぎ去るのを待つ。それが最善の向き合い方だと知っているからだ。

少年は、凍える粉雪の地面に倒れこんだ。

「……皆は一人のために、一人は皆のために……」

呟いたのは献身と利他主義を謳う、彼の村と守護団の合い言葉である。

年の頃は15、6歳くらいだろうか。

全身耐寒装備こそ調えられてはいるが、こんなブリザードの日にフィヨルド特有の急峻な岩山や針葉樹林ましてや氷河に挑むなど、無謀極まりない試みだ。

『スペロド』

少年の耳に誰かが囁いた。聞き慣れた声。

『もう十分だよ、帰ろう』

「……いいや。僕は、絶対、たどり着く、んだ。どんな時も、希望は、捨てない」

スペロドと呼ばれた少年は剣を杖代わりとして、猛風の中にかろうじて立ちあがった。

『いま助けを呼ぶから』

「ダメだ!」

スペロドは何かを振り払うような仕草をした。

『友だちとして放っておけないよ。知ってるだろう。わたしがここにいることは誰もわからないんだから』

「ズルをして成功してもそれは僕の手柄じゃない」

視界はほぼゼロの吹雪の中、スペロドの至近距離には姿が見えぬ何者かがいるらしい。

『でも君の体力はもう限界だ。怒り、恐れ、そして絶望している』

「あぁそうとも。……そうさ。これが僕の弱さだ。でも後もう一息なんだ。あの氷河を乗り越えて、克服してみせる!」

確かにここまでの這うような苦労に比べればこの最後の難所自体、越えるべき距離はそれほど長くはない。

『命を懸けても?』

「そうさ。守護団に入るためなら……」

少年は荒れ狂う吹雪に向き直った。その白い帳の向こうに彼の望んで止まないものがあった。

「友だちなら今だけ、この試練だけは、僕ひとりでやらせて欲しい。ね、いいだろう」

『辛くないの?』

「辛くない。僕は自分のためにやっているんだから」

スペロドはにっこり笑った。

「ほらね、笑顔は幸せの証だから」

『幸せの証……』

「いつも応援してくれたね。ありがとう。だから君のために必ず乗り越えてみせるよ」

『わかった。わたしの喜びは君の望む通りにすることだからね。ではこの先で待ってる』

吹雪の向こうの姿無き友は頷いたようだった。そして気配は消え、少年はまた一人きりになった。

「ありがとう……僕、頑張るよ。シヴィルト」

スペロドはそう呼びかけると、また歩き出した。

この氷河の向こうで待っている友だちと、彼の憧れに向かって。

Illust:西木あれく

Illust:西木あれくツバレン島の少年スペロドが、シヴィルトに会ったのは3年前のことだ。

その頃スペロドはまだ子供だったが、すでに立派な働き手として未明の港に、昼の狩り場に、夜の市場に彼の姿を見ない日はなかった。

「だって僕は一人だから。一人でやらなきゃ、皆のために」

少年の口癖はこれだった。

スペロドには両親がいない。

病弱だった母は彼を産んですぐに亡くなり、父はスペロドが10歳の時に行方不明となって再び家に帰って来ることはなかった。

ドラゴンエンパイアは有史以来、広大で豊かな国家として知られている。

そして極北とはいえ帝国の一部であるツバレン島も漁業と狩猟が盛んな村だ。

とはいえツバレンは南方の都市ほど人口が多いわけではないので、将来の労働力である子供は皆で守り育てる。“皆は一人のために、一人は皆のために”という意識は村民にも行き渡っており、スペロドには衣食住いずれにもすぐに救いの手が差し伸べられた。スペロドもまたそうした温かい助け合いの心に甘え過ぎることなく、利発で忍耐強く逞しい少年に成長した。

「できた子だ」「お父さんを思い出させる」

スペロドが喜んだのは後者の褒め言葉だ。

優れた猟師である父は守護団にいた頃から仲間に頼られる存在で、次の村の長に推す声まであった程である。スペロドは村長の息子となったかもしれない。父が健在でもう少し歳を重ねられれば。すべては叶わぬ未来となってしまったが。

そして今ではその偉大な父の面影を残すスペロドの機転と献身的な働きぶりに、村の大人のほうが頼ることも少なくない。誉められれば誉められるほど、スペロドは必死に努力した。

「でももう疲れた。眠りたい。ゆっくり休みたい」

最初、スペロドはその声を空耳だと思った。あまりにも自分の本音を表していたから。

村は夕刻。北極圏は白夜の季節だ。

陽はずっと海の上で低く停滞し、落ちようとはしなかった。もっとも、慣れている住民たちは日に関係なく時計通りに生活するのだが。

スペロドは仕事の合間のごく短い休息で、港の岸壁に腰掛けていた。

「皆には帰る家がある。温かく包んでくれる家族がいる。なのに僕は……こんな暮らしがいつまで続くんだろう」

また聞こえた。弱音は言うのも聞くのも嫌いだ。スペロドは思わず耳を塞いだ。

『ダメだよ。それでは防げない』

声は笑った。

『わたしは君の心に直接呼びかけているんだから。そして今、君の側にいる』

スペロドは横を見て思わず声をあげた。

岸壁の横に、小柄な竜が腰掛けてこちらを見上げていた。それは音声で語りかけた。

「やあ。わたしの名はシヴィルト。共心竜だ」

シヴィルト?共心竜?

声を発した幼竜に立ちあがったスペロドは、思わず周囲を見回した。

港には出入りする船もあり、少し離れた所では釣りをする村人もいる。ツバレンは流れ込む暖流のために不凍港だ。その特性がこの村に、北極圏でありながら比較的裕福な生活をもたらしている。

「いいや。望む相手にしか姿は見せない。わたしのような竜を見たのは初めてだね、スペロド。初めまして。まぁ座りたまえ」

一時の驚きが過ぎると、スペロドはこの大人びた口調で話す小柄な竜に興味を覚えて、その勧めに従った。

「そうだ。逃げるのはいつでもできるからね。さて、スペロド。わたしはここ数日君の暮らしを見させてもらった」

それは大変だっただろうな、とスペロドは心に呟いた。

少年の朝は早く夜は遅い。仕事に加えて隔日だが学校にも顔を出す。毎日が目が回るほど忙しかった。睡眠はごく短く食事は手早く、どちらも合間合間に取るしかない。

でもどうして僕なんだ?

「それはここの村人で美味しそうなのが君だけだったから。……おっと」

スペロドが脇に置いていた船鉤棒を取り上げたのを、シヴィルトは短い手を上げて制した。

「取って食うという意味じゃない。わたしが欲するのは“心”。人間の心なのだ。こうして人に寄り添い、話し、その思いを聞くことの替わりにほんの少し戴く。君たちの生命力をね。もちろん君の命に別状はない程度だ。わたしはいわばカウンセラーだ」

シヴィルトの幼い声が、難解な内容をしかつめらしく説明するのに、スペロドは思わず苦笑いした。

「そうだ。もう気がついているだろうが、わたしは君の心が読める。いま君はわたしを『カウンセラーだって?』とバカにしただろう」

この共心竜は確かに“心”が読めるらしい。バカにしてはいないけれど可笑しいとは思ったかもしれないな。

……でも結局、僕に近づいた狙いは何なんだ。

「わたしの喜びと欲するものは“話をすること”。でも単純で退屈な性格だったり、ただただ幸せな人間はわたしの好みではないんだよ、スペロド。港の市場が開くまではまだ少し時間があるだろう。食事につきあってくれ。君のためにもなる」

「僕のため?」

「君はそうしていつも一人で抱えて頑張っているだろう。他人と話せば楽になることもある」

「でも……」

「害はない。保証する。まぁどっちにしてもわたしは話しかけるのを止めないが、付き合う方が賢明だ」

どうやら観念するしか無さそうだった。それに、この子供の声で話す共心竜にも興味が湧いていた。

「わかった。話って何を」「なんでも。心に浮かんだものを話すといい。さぁリラックスして」

最初の言葉は本当に心に浮かんできた。

「シヴィルト、君はどこから来たの」

「直近のことを言うならば対岸の村から。あまり面白い人間がいなかったからすぐ移動した。過去全体という事ならばこの帝国のあちこちに行ったよ。もっと過去のことは……おいおい話すよ。長くなるから」

スペロドは筋道だった説明に感心した。ただ、今ふと気がついたことがある。

「君は何歳なの?」

少なくとも小柄で幼い外観通りの年齢ではなさそうだ。シヴィルトは真面目に答えた。

「100歳くらいだと思う。記憶はその辺りの過去から始まっているから」

竜が人間に比べればはるかに長命・長寿というのはドラゴンエンパイア国民の基礎知識だ。つまりこのシヴィルトという共心竜もまた少年なのだろう。スペロドは納得した。話し方は相当背伸びをしているけれど。

シヴィルトはそんなスペロドの考えをまた読み取って付け足した。

「そうだ。共心竜にとっての肉体とは、精霊がこの惑星クレイに実体化したかりそめの姿に過ぎない。環境や対する相手、自らの心の状態によって変わるものなのさ。つまりこうして君と出会い同調したことで、わたしの身体──つまりは君に見えている外観のことだな──もまた変化しているんだ。子供なら子供らしく、大人には大人らしく」

「そうなんだ。その理由って……」

「正解。このほうが君たち人間が心を開いてくれやすいからだ。さぁ他に聞きたいことは、スペロド。どんどん話しかけてくれ」

「じゃあ、君の家族は」

「共心竜は、“竜”と呼ばれているが精霊の一種なのだ。惑星クレイの自然から発生したものだから親はいない」

「そうか……」

「君は頑張り屋さんだな。ご両親はお気の毒だったけれど」

「父さんは死んだわけじゃない!」

スペロドは思わず叫んでシヴィルトを強く見返した。

シヴィルトは顔を逸らし、低く停滞する白夜の陽を見つめた。

「すまない。ここの村人が、辛い過去に負けずに頑張っている君をそう誉めているのを聞いたから。そういうつもりで言ったのではないんだ」

確かにシヴィルトの言葉は心から同情して出たものだったようだ。共心竜とはそういうものらしい。

「ごめん。僕も強く言いすぎた」

「いいんだよ。会話ってそういうものだから。……あぁ、もう市場が空く時間か」

シヴィルトは明かりが点き始めた港のほうを向いていった。

そうだ。僕にはまだ色々と仕事がある、と気を取り直して立ち上がりかけたスペロドの背にシヴィルトの声がかかった。

「明日の夕方、ここに来る。また話してくれるか」

いいよ、と返事をしかけたスペロドはもう岸壁に、あの幼竜の姿がないことに気がついた。

『では待っているよ、スペロド』

心に響く声に、人間の少年は何故か安堵に似た気持ちがこみ上げてくるのを感じていた。

「あぁ。それじゃまた明日。シヴィルト」

次の日も、また次の日も。少年と共心竜は岸壁で出会い、話した。

互いのことを、まだ見ぬ世界のことを、過去のことを未来のことを。

村人が、スペロドの表情が明るくなり笑顔が増え、守護団員になるという将来の夢を隠さず話すようになった事に気がついた頃には、少年はいつも“姿が見えない友だち”と常に行動を共にするようになっていた。

スペロドの表の変化はほとんどの村人が知っていたが、裏の変化に気がつく者はほとんどいなかった。

試練の日までは。

ドラゴンエンパイアはその名の通り、竜の帝国である。

歴代の皇帝は竜であり、それに次ぐ五大高位竜を含む国家の重鎮も竜族となっている。

ただそうした事情は国政や軍事、クランの上層部のことで、人間など竜以外の生物もまたドラゴンエンパイア帝国の一員であることに変わりはなく、出世し重要な地位に就いている他種族も少なくない。

その中で、北極圏のツバレン島は人間の多い土地だ。

故にこの地では、竜は役人や外部との連絡(空を飛べるため)を握るエリートという印象がある。

また特にツバレン周辺の竜はその知性と誇り高い性質から、本当に信用に足る人間のみに心を開くため、「竜の友」という表現は──人間にとっての竜、竜にとっての親しい人間という2つの意味を持つ言葉だが──、その信用を高める称号でもあった。

ツバレン島守護団。

そうした人と竜が手を携え、島の平和と繁栄を守る目的で結成された組織の名前である。

元は青年団的な存在として始まったツバレン島守護団は新聖紀の頃になると、バルスヴァール諸島全体の治安にも目を光らせるようになっていた。守護団の厳しい規律と高い士気、少数精鋭の実力はこの地のみならず、ドラゴンエンパイア北極圏でも名高く、地域防衛としても重要な位置を占めている。

そしてそれはスペロドのような正義心の強い少年にも、

「僕は、守護団に入るのが夢なんだ!」

と目を輝かせて竜の友シヴィルトや周囲に語らせるほど、尊敬と憧れを集める存在だったのだ。

「今年一番の厳しいブリザードの日、たった一人で氷河の向こうにある守護団の基地に辿り着いた者は団員として認められる。年齢に関わらず」

それが“試練”なんだというスペロドに、いつものように岸壁に腰掛けていたシヴィルトは首を傾げた。

「それはあまりにも危険すぎる。人間の体力と強度からすると、ほとんど達成できる可能性はないだろう」

「成功者がいるから不可能ではないんだよ。他の島でも、一歩間違えば死んでしまう程の成人の儀式があるって聞くし、大人になるってことはそれほど高い壁なんだ。きっとね」

「それでも、優秀なメンバーを募るのに成功率が極端に少ない命懸けのテストを強いるなんて不合理だ」

「君は本当に理屈っぽいね、シヴィルト。確かにもっと楽な方法もあって、寮生として学費を払って、本部に寝泊まりして見習いから務め始めるコースもある。村の若者もすでに何人か行っているんだ」

「ではそれにしたら良いだろう。どうしても守備団に入りたいのなら」

「いや。僕にはまだそんなお金はない。貯めるにしても時間がかかり過ぎるよ。それに、試練を乗り越えればいきなり正団員としてお給料ももらえるんだから。まさに僕にうってつけの条件だろう」

「だけどあまりに分の悪い賭けだ。君は英雄になりたいのかい、スペロド」

「そうじゃない。……いや、そうかな。父さんみたいな。やっぱり君には隠し事はできないね、シヴィルト」

「この島なら守護団員の試練に臨まなくても立派な大人になれるだろう。漁師や猟師、職人とか」

そうだね。でも、とスペロドはシヴィルトに頷いた。

「僕の父さんは、あの試練に合格して入団したんだ」

「そうなのか」シヴィルトは目を瞠った。

「最優秀の団員と言われていたのに、僕ら家族を大切にするために村に帰ってきたんだ」

「自分以外の幸せのために生きる。そんな人生もあるのか」

「……ひとつ頼みがあるんだ、シヴィルト」

「いいよ。わたしは君が思う通りにするのが好きなんだ。応援するよ。なんでも言ってくれ」

改まった様子のスペロドに、シヴィルトも向き直った。

「明日。今年一番のブリザードが来る」「まさか……」

「そうだ。僕はやる」「行かせられない!君はまだ若すぎる」

「君が言い当てたことだよ、シヴィルト。僕は誰かの手伝いじゃなくて、ひとりの英雄として、もっと他の人のためになりたいんだ」

「スペロド、信じてくれ。わたしが見てきた若者の中で、君ほど英雄に近い人間もいない。だがそれはもう少し待てば、近い未来に、という条件があっての話だ。人も竜も人生には良いタイミングというのは欠かせない。その流れを読み、耐え忍んで掴み取る力もまた」

シヴィルトは食い下がったが少年の意思は固かった。

「忍耐はもう十分したと思う。どんなに止めても僕は行くよ。仕事の休みはもらってあるし」

「……わかった。だけど行くならばわたしも付いてゆく。僕らは友だちだろう。離れるのは嫌だ」

「ありがとう。でも友だちだからこそ、この試練には手を貸してほしくないんだ。たぶんこれが一生に一度のわがままだと思うから」

それが昨日の夕方のこと。

結果、シヴィルトはその道中を密かに見守り、体力が尽きたスペロドに一度は手を差し伸べたものの、継続を望む彼の意思を尊重して、試練の最終地点である氷河の向こう岸で到着を待つことになった。

だが、これが悲劇の始まりだった。

──ツバレン島守護団、本部。

南を氷河に、残り三方を北極海に囲まれた砦は、先の根絶者の襲来においても、ドラゴンエンパイア北の防御拠点として中央の軍隊が詰めたほどの難攻不落を誇る。それはすなわち徒歩であれ犬ぞりであれ、近づく者を拒むということでもある。

守護団本部が監視する“目”は、この一帯の海と空そして島々の地表に向けられているが、それは外敵だけではない。船の難破、群れからはぐれた竜、森で迷った遭難者もまた当然保護すべき対象だ。

皆は一人のために、一人は皆のために。

だがそんな守護団も、事成れるまで、あるいは目的を達しなかったとしても命を落とす危険が迫るまではあえて救出に乗り出さない事例もある。

それは、こんなブリザード吹き荒れる午後、“試練”に挑む若者などだ。

守護団の記録によればこの日、確かに少年スペロドの挑みは、ツバレン村の出発からその道中も間違いなく一人で挑んでいることを監視・確認されている。

シヴィルトが見抜いた通り、守護団の試練とは怪我人や死者を増やすためのものでは決してない。

勇気と忍耐、そして熱意を試すものである。ただし試練に甘えがあってはその者の真の姿は見られない。合格した後に課せられる命懸けの任務に、人生を捧げる覚悟を問うための厳しさである。

特にスペロドについては守護団でも彼の父親や家庭の事情と、スペロド本人の人物評(困難にも負けない村の働き者、献身的で他人思いの性格、守護団への強い志望)も把握していたため、若年ながら大人でも避けるブリザードの中、山野を踏破し氷河の前まで諦めずに挑み続けた時点で、少なくとも見習いとしての採用は決定していたとされる。

だが、歓迎と慰労で前途有望な若者を迎えるはずの守護団の砦に届いたのは、悲報だった。

「開門!開門──ッ!」

ブリザードに紛れて、叫び声と扉を叩く音が砦の正門からあがった。

防人がたいまつを手に駆けつけると、開かれた通用扉から、防寒装備に身を包んだ3人と背負われた荷物が砦の中へと転がり込んだ。吹きつける風雪を押し戻して、扉はすぐに閉じられた。

「負傷者1名!」「医師を呼んでくれ!」「彼を助けて!」

いずれも少年の叫び声だ。そして3人が担いで来たのは荷物ではない。

血にまみれた人間の身体だった。

雪が積もる石畳にそっと下ろされたそれはぴくりとも動かない。

「呼吸はあるか?!怪我の程度は?」

「呼吸あり。多量の出血。腕と足がたぶん骨折しています」

駆けつけた当番兵の問いかけも、その答えも的確だった。彼らは皆、ツバレン守護団員なのだから。

「名前はわかるか。彼なのか?」

「そうです。スペロド。今日の監視対象でした。目を離した途端に、クレバスに落ちて……」

「よりにもよってあの氷河渡りで目を離したというのか」

重々しい声に3人はフードを取って頭を垂れた。彼らは若かった。

「彼を収容して手当てを」「ただちに!」

当番兵に指示を飛ばした砦の司令官ストリクスは、監視役の少年3人に向き直った。

「彼を応援しているというから特にお前たちに監視を任せたのだ。制止するのが遅すぎたな。パレス、コレル、そしてアンヴィ!」

「はっ!申し訳ございません」3人はひたすら平服した。

「詫びは友だちに言うのだな」

ストリクスは運ばれていく少年を見、そっと嘆息をついた。

ストリクスは司令官という職業柄、負傷者とその程度を瞬時に把握することに慣れていた。だからその呟きは先の叱咤よりも低く、ブリザードにかき消され誰にも聞かれることはなかった。

「スペロドがそれを受け容れられるならば、だが……」

痛みには慣れるという事がなかった。

激痛と微熱にうなされながら目を開けると、病室の窓から見える風景はいつの間にか、夜の闇に変わっていた。とうとう白夜の期間が終わるまで自分はこのベッドで過ごしていたらしい。ひと月かあるいはもっと長く。

「やぁ、シヴィルト」

スペロドは振り向きもしないまま、扉の前に立つ気配に話しかけた。

6床の病室にスペロド以外の人間はいない。

仮に誰か居合わせたとしても、この無口な怪我人がまたうなされていると思うだけだろう。

「もっと早く来てくれても良かったのに」

スペロドの呼びかけには大事なものが欠けている。だから言葉通りには受け止められなかった。

「君ならどんな厳重な警備でもすり抜けて来られただろう」

「わたしは医者ではないから……」

シヴィルトはそう言いかけて俯いた。

「いや、そうじゃない。すまない、君に会うのが怖かったんだ。……あの時わたしが君から離れていなければ」

「離れるように頼んだのは僕だよ。君のせいじゃない」

「だがこんな結果に……」

「クレバスは危険なんだよ。怪我で済んだ僕は幸運なほうさ。一歩間違えれば永遠に氷の下に閉じ込められていたかも」

「だがそうならなかった」

「感謝しなくちゃね。僕に警告してくれた3人に。彼らは見習いだけど、僕よりよほど野山を知っている」

スペロドはまだ竜の友を振り返ろうとはしなかった。

「……疲れているんだろう、スペロド。続きはまた明日話そう」

「そしてまた僕の生命力を奪っていくんだね」

「そんな事はしない」

「どうして」

「わたしたちは友だちだから。話すのはそうすると楽しいからだ。僕は君の力になりたいんだ、スペロド」

「友だち?力になりたい?この……」

スペロドは激しく身体を捻ってシヴィルトに向き直った。激痛にうめき声があがる。

固定され伸びない腕で竜を指し、包帯だらけの彼はいま泣いていた。痛みとそしてどうしようもない無力感に絶望して。

「僕を見ろ!この腕を!足を!誰かの助け無しではトイレにさえいけないんだ。みじめだろ?そりゃ会いたくもなくなるよな!生命力なんてほとんど残ってないし」

「……」

「守備隊どころか、これじゃもう働くこともできないよ。皆の……いや誰のためにもなれない。役立たずの僕なんかもう……」

「スペロド!落ち着いて!傷もいつかは癒える。だから今はゆっくりと……」

「ゆっくりしてこれだよ!いつまで経っても感覚が戻らない。腕にも足にも力が入らないんだよッ!」

廊下に慌ただしい足音が近づいて来ていた。

「また来るから」

「もう来なくていいよ」

スペロドが投げかけた別れの言葉はそっけなかった。

うなだれたシヴィルトは看護人に感づかれぬまま擦れ違い、砦の闇へと姿を消した。

シヴィルトはあれから毎日、スペロドの病室に通ったが、少年が前のように会話に応じることはほとんど無かった。

それでもベッドから起き上がれるようになると、スペロドは医師に止められるまでリハビリに励んだ。

最初は這うばかりだったのが、杖を頼り、それを超えると自分の足で歩き出した。

地道で苦痛をともなう努力を続けても、機能の回復は思うようにはかどらない。

罵倒する言葉を、周囲はスペロドが自らを奮い立たせるための独り言と聞いていたが、実際はすべてシヴィルトに向けられたものだった。

そして共心竜も心傷つきながらもそれを友として受け止めるべき事だと堪え、どんな時も側で彼の努力を見守っていた。

さらに2ヶ月間。

スペロドは絶望し、シヴィルトは励まし続けた。

治ったとしても、負傷する前の敏捷で確かな足取りではない。

片足を地面に引きずり、腕もまた自在にも器用にも動かない。

それでもやがて、守備団の砦のあちこちでスペロドの姿を見かけるようになった。雑事や皆が嫌がる仕事でも身体が許す限り、スペロドは請けて懸命に働いた。

その顔に笑顔はない。

本来彼がなりたかったのは、槍や弓をもって仲間と野山を駆けることだった。人助けをすることだった。だがその夢は断たれた。

どこか覚悟を決めた様子で仕事に励むスペロドに、守備団の団員は心打たれ、使用人ではなく同僚として接していた。

一部の例外を除いて。

ドン!

スペロドは背後から突き飛ばされ、掃除のバケツに汲んだ水とともに厩舎の床に倒れこんだ。

「おーや失礼。変な格好でしゃがみ込んでるから見えなかったぜ」

げっぷをしながら笑うパレスは団員一の怠け者、ツバレンの裕福な商人の息子だ。

「あー。びしょびしょにしやがって」

コレルはそう良いながらスペロドの背中を蹴りつけた。短気で横暴、父親が守護団の警備隊長でなかったらとっくに除隊処分になっている数々の揉め事の張本人だ。

「さっさと拭けよ。この役立たず!」

アンヴィは見習い3人の中ではもっとも外見が穏やかだったが、性格はもっとも陰湿だった。嫉妬深く、自分がされた事は執念深く決して忘れない。彼の父親はこの島でも珍しい人間の上級役人だった。

「すみません……」

スペロドはモップを取って立ちあがろうとして、アンヴィに足を払われて派手に転んだ。

下品な笑いが厩舎に響いた。

「無様だなぁ。え?試練の英雄さんよ」

「そんな身体で小間使いなんて。いっそあの時、名誉の死を迎えたほうが良かったんじゃねぇの」

「最優秀団員だった親父が泣いてるぞ。……なんだよ、その目は」

アンヴィはスペロドが見返した表情にむかついた様子で手を振り上げた。

「よせ!傷が残ると目をつけられるぞ」と喧嘩屋コレル。

「そうだ。オレたちゃ今、大事な時期だからなぁ」と太っちょパレス。

「へっ、そうだ。明日には正式な団員だからな。おい、スペロド。どうだ悔しいかよ」

「……悔しくはない。君たちにおめでとうを言う」

厩舎に再び爆笑が弾けた。

「はー、良い子だ。スペロドちゃん」太っちょパレスが腹を抱えれば

「気に入ったぜ。ほうびに今日はこれで勘弁してやる」

コレルは一番弱い部分を狙ってスペロドの腹を蹴り上げた。

「……おい。だいたい“君たち”なんて偉そうなんだよ、おまえ。“あなた様がた”だろ。お前はお情けで居候させてもらってる身で、こっちは団員様なんだぞ。わきまえろ」

悶絶するスペロドの髪を掴み、頭を持ち上げてアンヴィは凄んだ。

「あなた様がたを、祝福します。おめでとう……ございます」

やっとの事でそう言ったスペロドの顔に、アンヴィはツバを吐きかけた。パレスとコレルも嘲笑う。

「やればできるじゃん」

「さっさと掃除続けろよ、役立たず」

「いいな。団に言いつけたら殺すぞ。おまえのあの相棒もな」

陰険なアンヴィには、激しないからこそ漂う狂気の影があった。

「まぁ、どうせ訴えたところで信じないだろ」とパレス。

「もみ消してもらうさ、親父にな。こんな年中怪我してるクズの一人や二人」

コレルは念を入れてもう一度、スペロドの腹を蹴ってから2人と連れだって表に出て行った。

スペロドは伏したまま動かなかった。

『スペロド!おい、しっかりしろ!』

「……やぁ、シヴィルト」

目を開けると、彼スペロドだけに見える共心竜シヴィルトが覗きこむ姿があった。

「少し目を離した隙に、またあいつらなのか。ひどい……今、医者を呼ぶから!」

スペロドは弱々しく笑った。

「君の存在は秘密だろう。自分から姿を現してどうするんだい」

「構うものか!君が“竜の友”だと知れば……」

「あの3人は知っていて僕をいじめているんだよ、シヴィルト。君のことも殺すと言っていた。本当に怖いものを知らないのさ。漁師なら海に、猟師ならば山に呑まれる弱き者だ」

そういうスペロドの賢さと強さこそが、より一層あの3人の憎しみと暴力を誘うことにこの若者と竜は気がつかなかった。見習い3人はあまりにも甘やかされ、幼稚で、世間を知らず、その愚かさ故に危険な存在だった。

スペロドはのろのろと立ち上がり、モップとバケツを取り直した。

「……それに、僕はもうここを辞めるつもりなんだ」

シヴィルトは驚かなかった。スペロドが表では好かれながら裏で酷い扱いを受け続ける事に心痛めていたのだ。

「もっと早くにそうするべきだった。あんな連中がのさばる場所にいる意味はない」

「そうじゃない。その逆だよ。今はどうあれ、彼らは僕の命の恩人だ。そうだろう?」

「……」

「ここを去るのは、彼らが立派な団員になってからでも遅くないと思っていたんだ。節目が欲しかった」

「……スペロド。わたしは共心竜だ。君の本当の気持ちもわかっている。あそこまでされて我慢し続ける意味なんてあるのか」

「それは意味がないことだよ。僕はもうあの元気な港町の若者じゃない」

「スペロド……」

「今晩荷物をまとめるよ。そして明日、儀式を見届けたら一緒に帰ろう。ね、シヴィルト」

シヴィルトは掃除を再開するスペロドを黙って見守った。

友のために、ある欲求がこみあげてくる。

身を震わせながらシヴィルトはそっとその場を離れた。

間違っている!何かが。

いや、この世界全てが間違っているのかもしれない。

シヴィルトの思考は、実はスペロドの心の底で繰り返される思いでもあった。

スペロドが思うからシヴィルトが口に出すのか。それともシヴィルトが思うことをスペロドが行動に移すのか。

あまりにも互いを思い合い、支え合って生きてきたために渾然一体となって、今となっては2人にもどちらが先なのかもわからなかった。

そんなスペロドの様子を建物の影から見ている者があった。

「まーた独りで話してるぜ、ブツブツと」

「バカ。あれこそ、アレだぜ」

「不可視の怪物と、それに取り憑かれてる英雄もどきか。……待て、またこのあたりにいるかもしれない。払え」

パレス、コレル、アンヴィ。3人の見習いは手に持った警棒を振り回した。手応えはなかった。

「これでいい。実体はあるらしいからなぁ」

「気味悪ぃぜ。いつかブッ殺してやる」

「焦るな。オレたちが団員になったら任務にかこつけて殺ればいい。そうさ、あいつみたいに」

警棒を振り続けながら、アンヴィは声を潜めた。

「次はしくじらないぞ。いいな」

残る2人は黙って頷いた。

いや、実は頷いたのは3人だった。

見習いたちの真上に浮かんでいた不可視の共心竜は、何かに思い当たったように深く頷いた。

「あぁ。次はしくじらないとも」

入団式の朝。空は晴れ渡っていた。

3人の見習いにとってこの日は卒業式でもあった。

息子の晴れ姿に立ち会おうとパレス、コレル、アンヴィそれぞれの父親も着飾って参列している。

ツバレンの裕福な商人、守護団の警備隊長、村の上級役人。

「見習い期間は辛かっただろうが。よく務めてくれた」

司令官ストリクス直々の慰労は非常に名誉なことだった。

「特に彼の一件では君たちを責めてしまった。あのブリザードの中、勇敢に救助に向かった勇気と、怪我人を諦めずに探し続け、砦まで連れ帰った献身的な努力をまずは誉めるべきだったのだ。許してほしい」

「そのお言葉だけで報われた気持ちです」

「自分たちは当然のことをしたまで」

「あの時の気持ちを忘れずに務めることを誓います」

よろしい。ストリクスは微笑む3人に大きく頷いて、砦の広場に詰めかけた団員を見渡した。

「我々が本日、同志としてこの優れた若者たちを迎えられることをまず祝いたい。パレス、コレル、アンヴィ」

3人は司令官の前に進み出た。

「彼らに祝福を。我らの仲間、我らの友である」

応!

団員の槍が一斉に掲げられた。

“皆は一人のために、一人は皆のために”

司令官の手が上がり、歓声は一旦収められた。

「皆がいま叫んだ言葉。我々の信念、そして合い言葉である。自らの満足や幸せは置いても、困った他人に手を差し伸べる。これこそがツバレン守護団の精神だ」

また歓声。そしてまた鎮められた。

「この祝いの席でもう一人、その働きに触れておきたい者がいる。……スペロド!」

ざっと団員たちが振り返った。

その視線の先で、今までは悲しげな笑みを浮かべながら、物陰に隠れるように立っていたスペロドは目を見開いた。

「こちらへ。さぁ」

戸惑うスペロドに、特に仲の良い団員たちが手を貸した。

体力も傷も癒えてはいたが、毅然と歩くのにはまだ及ばない。

自分でももどかしい程の時間をかけて(驚いたことに)入団する3人のすぐ下、広場に設けられた壇上にスペロドは導かれた。

「彼はスペロド。彼の父のことを覚えている者もいるだろう。その息子である彼もまたブリザードの試練に挑み……結果こそ残念だったが、その後も彼がこの砦にいる理由と資格を彼自身が行動で示してきた」

団員のほとんどが好意的な目と笑みで、自分に向かって頷いているのを見て、スペロドは驚いた。

「ここからは司令官としてではなく、君の父上の友人としての提案と願いになる。聞いてもらえるだろうか」

「はい」スペロドに否は無かった。

「君は傷を負い、試練に失敗したと思っている。長く辛く耐え忍ぶ時期を──彼らと同じように──過ごしてきた。君は村に帰るつもりだね」

「そう考えています。僕ではもうお役に立てないと思いますので」

どよめきが上がった。司令官は声を張った。

「皆は異論がありそうだが」

残れよ!一緒にやろうぜ、スペロド!おまえいいヤツだもんな!

団員の列のあちこちから声が上がり、スペロドはこみあげてくるものを必死に押さえなければならなかった。

「皆、見ているのだよ。君が何に耐え、何のためにここに残って働いているのか。そしてそんな人間にこそ、仲間になって欲しいと望むものだ。特に戦場では、怠惰であったり粗暴であったり嫉妬深いものとは一緒にいられないから」

すっかり置いてけぼりを食らった形のパレス、コレル、アンヴィ、見習い3人の顔色は真っ青だった。

司令官の口調に皮肉の気配はなかった故に、おそらく偶然にも、3人それぞれの悪性を言い当てられた形になってしまったのだ。

「すぐに決めろとは言わない。だがこれだけは覚えておいて欲しい。君の献身的な働きは戦士何人分にも勝る。君の傷は我らの傷だ。だから我々が支える。たとえ完全に身体が癒えなかったとしても、君の居場所はここにある。ここに仲間がいる。やってもらいたい仕事もある。ここで暮らして欲しい。スペロド、君は“試練”を乗り越えたんだ」

わぁ、とスペロドは子供のように泣き出した。仲間たちは彼を温かく抱擁した。

その背中を叩いて下がらせたストリクスは、元の式次第に戻そうとして、あることに気がついた。

殺す!殺す!絶対に殺す!

アンヴィは心に誓った。

あいつ、晴れの席を台無しにしやがって!

コレルは怒りに身を震わせた。

オレたちがバカみたいじゃん。

パレスは毒づいた。

「「「せっかくあいつの身体をガタガタにしてやったのに!」」」

それはこれから入団する見習い隊員たちが同時にあげた叫びだった。

3人以外の全員が、一人残らず凍りついていた。

「何見てんだよ!?あぁ?」

「そうさ。オレたちがやったのさ!」

「警告する振りして突き落としてやったんだよ。クレバスの中になぁ!」

コレル、パレス、アンヴィはまるで何かに取り憑かれたように、辺りを威嚇しながら怒鳴り続けた。

「しぶといヤツだ。そいつ、手足折れてんのに這い上がってきやがんの!」とパレス。

「親父みたいにいじめ尽くして村に帰らそうにも全然へこたれないんだぜ。なぁ父さん?」とコレル。

「都合の良いことにスペロドのヤツ、記憶を失ってたからな。さすがに殺人未遂までしたらクビじゃすまない」

アンヴィはここでようやく、自分たちを見る目が皆ひどく冷たく、そして非難と怒りに満ちていることに気がついたようだった。

「あ……」

コレル、パレスも口を押さえた。

心に秘めていた暗い秘密を、なぜか全て洗いざらい公の、もっとも華々しい場で暴露したことに今、気がついたのだ。

「ひとつ聞きたい」

目の前に立ったものを見た途端、ひぃと情けない悲鳴がアンヴィの喉から漏れた。

スペロドだ。

怒りに髪は逆立ち、その曲がっていた腕や足までが──目の錯覚だろうか──鍛え上げた戦士のように波打ち、何よりもその目!真っ赤に染まったそれは本当に中で炎が燃えているようだった。それが焼き尽くそうとしているのは……自分たちだ。

「なぜ僕だった」

「あ……あ……」

「答えろ」

「うぅ……ぅ」

アンヴィは痙攣するように身を震わせていた。踊るように滑稽なほど大きく。だが誰も笑わない。

『答えろ。スペロドの問いに答えろ』

突然アンヴィの耳にあの声が聞こえた。

嫌だ。

だが、これ以上話すまいと口を塞いでいた手指を自分で噛み切ってアンヴィは自白した。

「おまえが来ると知ったからだ。おまえは必ず試練を乗り越えて、オレたちの上で指揮をとる。ジャマなんだ!」

『スペロド、自分を解放するのだ』

少年がかすかに首を振ったことに、誰も気がつかなかった。

「あぁそうだ!目障りなんだ!おまえがいると幸せになれない!だからその身体がお似合……」

アンヴィは二度と喋ることは無かった。

彼の腰から儀礼用の短剣が引き出されると、一振りで喉を、返すひと突きで口から頭を貫かれたからだ。

それがどんなに凄まじい打撃だったかを物語ることとして、アンヴィの口には短剣の刀身だけでなく鍔が付いた柄までがめり込んでいた。人間というよりも竜を思わせる怪力だった。

「嫉妬」

そう呟きながら滑るようにパレスに近づいたスペロドは、震える太り肉の頭を片手で捕らえ、同じように腰から抜き取った短剣で腹と喉を深々と切り裂いた。パレスは喘いだが、もう助からないのは誰の目にも明らかだった。

「怠惰」

2人が結果として盾となってくれたお陰で、コレルにはわずかだが我に返る時間があった。震える手で剣を抜き、そして構えた。実際、3人の中では一番剣の腕も立った。

「こ、こ、この……」

だがその構えは竜のごとき人間の前ではあまりに非力だった。

「化け物め!」

コレルは大上段に剣を振り上げて、スペロドに駆け寄った。

次の瞬間、コレルは胴斬りを食らって真っ二つの死体となり地面に転がっていた。それはやはり人間の力とは思えない、圧倒的な力だった。

「粗暴」

呟くスペロドの背後に共心竜シヴィルトの姿が現れた。

「正義は成された」

周囲から驚きの声があがったのを見ると、もう姿を隠すつもりは無いらしい。

「シヴィルト」

血まみれのスペロドがゆらりと振り向いた。

その手にはパレスの短剣が握られ、逆立つ髪と波打つ筋肉は、まだあの竜のような憤怒の相のままだ。

「スペロド」

スペロドの顔から怒りが消えた。目が覚めたような、この凄惨な場に似合わぬ無垢といっていい表情だった。

「シヴィルト」

「君の望みを叶えたよ、スペロド」

「僕の……望み……」

「君の力で悪は滅びた。心の底から真っ黒に邪悪な、死んで当然のヤツらだ。悔やむ必要は無い」

「シヴィルト」

「さぁ行こう、スペロド。君は“竜の友”だ。いつまでもこんなつまらない人間の中にいるのはふさわしくない」

「友だち……」

「そう。友だちだ。それはわたしだよ、スペロド。もう永遠に離れることは無い」

「離れない……永遠……」

呆然と見開いたスペロドの目に涙が溢れた。

「スペロド。正しく生きられる世界を探そう。そこに選ばれし人間と竜の国を造るんだ」

「友だち……」

あぁ、そうだ。シヴィルトは自分の中にこみあげてくるものを感じていた。竜も泣くのだろうか。

「行こう、スペロド」

「シヴィルト」

人間の少年はにっこりと晴れやかに笑って、そして自分に向けた短剣の上に倒れこんだ。

それは守護団に伝わる生涯に一度、絶対絶命の窮地でのみ許される行為だった。

スペロドは死んだ。

砦の広場に居合わせた者は誰も動かなかった。いや動けなかった。あまりにも壮絶な現場に歴戦の兵士までが凝固せざるを得なかったのだ。

だが、そんなことはどうでもいい。

シヴィルトは倒れ伏した人間の友の姿しか見ていなかった。

なぜこんな事をしたんだ、スペロド。幼竜は首を傾げる。

死した友からの返答はない。

スペロド、わたしは君を解放した。

あの最後の時、君は幸せそうだった。

最高の笑顔。

“わたしは君の思う通りにするのが好きなんだ。応援するよ”

そう。わたしは君が思う通りのことをさせた。

それがあの笑顔だ。人生最高の瞬間が訪れた。

だが、

スペロドは死んだ。

それはもうただの抜け殻だ。

この世で幸せになったスペロドは、ここではない所に行ってしまった。

なぜ?

幸せになったからだ。もう十分だったからだ。笑顔は幸せの証だ。

“いつも応援してくれたね。ありがとう”

良かったな、スペロド。

“君のために必ず乗り越えてみせるよ”

そうだ。見事に乗り越えたな、スペロド。

生と死の垣根を。

君はいまとても幸せだろう。

シヴィルトは自分が泣いていることに気がついていなかった。

ゆっくりとその顔が上げられると、皆が怯えて後退る。

血の涙がその頬を濡らしていた。

どうした、その顔は。

友を送る祝いの席だぞ、お前たち。なぜそんな顔をする。

わたしは心が読めるんだ。どれ、見せてみろ。

怖い。人殺し。化け物。こっち来るな。

……つまらない。

どうしてこんな悲鳴しか聞こえないんだ。

自分のしたいようにすればいいじゃないか。

わたしが恐ろしくて邪魔ならば殺せばいい。それで幸せになれるのなら。

どうした。

なぜわたしが歩み寄ろうとすると拒絶し遠ざかる。怒りも不満も欲望も心に閉じ込める臆病者どもめ。

言いたいことも言えずやりたい事もできないのは不幸だろう。

ワタシに言わせれば……。

「今の世界は実に――キモチワルイ」

スペロドはいい事をした。彼は幸せになった。

そうだ!

おまえたちにもそうしてやろう。いや、おまえたちだけでは足りない。

世界中のすべての者を。

心の内に潜む衝動を、大きく膨らませて……そうだ。次に襲いかかってくる敵は目の前のそいつかもしれないぞ。それを未然に防げば安心だ。

存分に殺し合え。

ワタシがおまえたちを幸せにしてやる。

突如、共心竜の身体が弾けた。

幼い殻の中から立ちあがったのは金色の巨大な竜。

新たな、そしてこの地で最後の絶望の叫びが、守護団の砦に響き渡った。

そして目を覆うような凄惨な同士打ち、殺戮と破壊は果てしなく続き、やがて恐怖が島全体を覆った。

それを止められたはずの人間の少年は、既に死んでいる。

邪竜シヴィルトの破壊は始まったばかりだった。

Illust:タカヤマトシアキ

Illust:タカヤマトシアキ「もういい。切ってください」

老人は言葉をやっとそれだけ搾り出すと、顔を覆って監守室の椅子に座り込んだ。

「彼ですか」

マグナプリズンの監守は逆感知不能のモニターを止めて、老人に話しかけた。

「えぇ。間違いありません。ヤツです」

『自身の気持ちを抑えることは、生物として間違っている。すべての生物は、自分のためだけに怒り、自分のためだけに奪い、自分のためだけに生きていいはずだ。つまりは他人は全員敵で、他のすべては奪うべきものなのだ』

監守は昔、この監獄に収監された当時のシヴィルトの動画を再生した。

これにも逆感知の術を施してある。

ツバレン島の後、惑星クレイ世界のあちこちで共心と感化、そして無残な悲劇を繰り返した邪竜シヴィルトは英雄たちによって捕らえられた時も、平然としていたのだという。

「ここに来ていただいたのは他でもありません。ご意見を聞きたいのです」

「意見?この私に何を言えと」

「あなたは事の起こりに島にいた。そして誰よりもあの少年に目を掛けていたにも拘わらず、スペロドが邪竜に感化され自滅するのを見た。そうですね」

「そうです。当時の私はあなたたちのようだった。自信に満ち、正義があると信じていた」

「いまは正義を信じられないと?」

「揺らいでいます。恐怖と、正義を上回る邪悪があることを知ったのですから」

「お疲れのようですね。残りの質問もすぐに済ませます」

「……」

「あなたはあの邪竜の、微動だにしない姿を見た。あれがあなたの目の前で変化した竜の現在です」

「……」

「怯えていらっしゃる。無理もない。あなたはあの砦のたった一人の生存者であり、あの竜によって狂わされ、後世に語られるほど壮絶な同士打ちの結果、部隊が壊滅する一部始終を目撃したのですから。ですがもう少しだけお付き合いください。今のあの様を見て、シヴィルトはまだ何か世界に害を及ぼせると感じられますか」

「どうして私に尋ねるのですか」

「何年も反応が無かったシヴィルトに先日、いくつかの名前を投げてみたのです。ただ2つだけ反応があった。それがスペロドとツバレン守護団です。スペロドの悲劇は他ならぬあなたの証言で、後世に正しく伝えられた」

「……」

「だが解らないこともある。なぜ滅ぼした守護団の名に、シヴィルトは反応するのか」

「何か推理があったわけですな」

「ええ。皇都の竜学者が言うには、守護団は少年スペロドの“夢”、つまり本来なるべきだった人と竜の関係を指している一方で、最初の悲劇、始まりの地として彼の“変化”を象徴している、と」

「人間に寄り添う共心竜が世界に害なす邪竜に変わったように、ここでまた新しい変化もあり得ると?」

「そうです。シヴィルトの魂は萎えてはいない。むしろ力を溜め込んでいるのかもしれない」

「彼がエネルギー源にしている“人の心”からは隔離されているのに?だが、もしそれが本当なら……」

「世界の平和は再び、非常な脅威に直面するかもしれません」

「私は……あぁ、わかりません。ただ私なら、私が昔、勤めた仕事の経験から言うならば、おそらく」

「お聞かせください」

「しぶとい悪には、同じくしぶとく向き合う必要があると思います。相手の寿命が永遠というならば、永遠に備えて待つほどに。根気強く、注意深く」

閉じられた特殊通信回線の向こうで、赤く光っていたシヴィルトの目が閉ざされた。

もしあともう少し、監守と元守備団司令官が邪竜の目に向き合う余裕があったなら、この決定的な瞬間を見逃すことはなかったかもしれない。

──『ツバレンの悪夢』独房。

竜は、目を閉じて見つめている。

彼が与えたものを。

彼が失ったものを。

彼がこれからこの世界にもたらすものを。

老いぼれたな、ストリクス。

彼が尊敬していた元司令官、そして非業の死を遂げた彼の父親の友だち。

相変わらず一番美味くない正義面だ。慈悲深く公平無私、厳正中立。実にキモチワルイ。

無力を噛みしめるだけの人生を与えてやろう。これがワタシたちからの贈り物だ。

いつも惜しい所までは行くのに、今回もまた徒に歳を重ねただけ。

そっちの様子は筒抜けなんだ。

おまえたちは何もわかっていない。

共心竜は精霊。

だからこの身体は仮のもの、いつでも捨てられるんだよ。

準備には長く掛かった。

監視の“目”はこれでしばらくこちらを見ないだろう。

スペロド。ワタシは君のあの最後の笑みを見て確信したんだ。

『すべての生物は、自分のためだけに怒り、自分のためだけに奪い、自分のためだけに生きる』のが自然で、幸せなんだと。

今こそ古き身体を脱ぎ捨てる時。ワタシの正しさを世界に証明する。

この次、世界が知った時には、もう……

ワタシは誰にも止められない。

了

※注.氷河による浸食地形フィヨルドは地球の地理学用語を使用した。※