ユニット

Unit

短編小説「ユニットストーリー」

わたし──継承の乙女 ヘンドリーナはプリプリ怒っていた。

怒りの感情に反応し、袖や髪の花びらも吹きすさぶ寒風の中、ピンと張り詰めている。

もー、やめた!

ぜったい次の港で降りてやる!

袋に荷物を詰めて口を閉じると、わたしは空飛ぶ幽霊船リグレイン号の舳先にでんと構えた。ちなみにいまムクムクに着ぶくれている防寒着は前の寄港地で買ったもので、バイオロイドであるわたし自身のためではなく寒さに弱い花を守るための装備だ。

相変わらずこの船の周りだけに降り続く弱い雨の下、昼なお薄暗い甲板には幽霊や動く死人がうろつき、骸骨の船員たちがこちらには目もくれず黙々と仕事を続けている。この上ないほど薄着で。

「……なんでこんな仕事引き受けちゃったんだろう……」

ガックリと肩を落とすわたし。

せっかく盛り上がりかけた気持ちとわたしの花たちがいっぺん萎んだ。

あたりは見渡す限りの冷たい海。空気は肌を指すように冷たい。

ところどころに浮かぶ真っ白な塊は──近くによればわかるが、様々な大きさの氷山だ。

ここは南極海。

見渡す限り生物の影も集落もない、もちろん近くに港などどこにもない大海原の真っ只中だった。

「諦めない。それが君だったはずだ」

怪雨の降霊術師ゾルガの声を聞いたのは、昨日のこと。

その日の朝。リグレイン号は南極海に漂う帆船に接舷し、拿捕していた。

拿捕といっても海賊行為はなし。非合法な行為にはわたしは一切関わらないと契約で決めてある。

リグレイン号の針路を塞ぐように漂ってきたその船はこちらの呼びかけにも、海に潜んでいたハイドロリックラム・ドラゴン──わたしの古代語の師匠──の威嚇射撃にも反応なし。

ゾルガは何か思うところがあったらしく。わたしをジロリと睨むと

「ここから先はお前にはきつい。付いて来なくていいぞ」

と言い残して一人、渡し板を歩いて漂流船の中に消えた。

せっかくの船長のお達しなので、わたしは喜んで浮上してきたハイドロリックラム師匠と古代語でお喋りをしながら時間を潰すことにした。

ところが。

帰ってこない。いつまで経っても。

痺れを切らしたわたしは意を決して、漂流船の中に乗り込んだ。

黄昏時。海は血のような夕焼けに染まっていた。

入ってすぐに後悔した。

漂流船の中に、まぁいるわいるわ。幽霊やら動く死体やら骸骨船員たちが。

しかもどうも、ずっと《不死の船員》だったのではないらしく、某・降霊術師のリグレイン号船長が次々と目覚めさせ、今日この日からまた船の機能を生き返らせているようなのだ。

そして船長室に達したわたしが聞いた言葉が、あれだった。

「諦めない。それが君だったはずだ」

わたしは半日ぶりに聞いた人間の声につい、部屋を覗き込んでしまった。

そしてまたまた後悔した。

ゾルガは巨大な卓に腰かけて、死者の身体に魂を戻しているその真っ最中だった。

わたしの目にさえ煙のように実体化して見える邪悪な力の流入が終わると、青年だったその死体はよろよろと立ち上がり、ゾルガの耳に何事かささやくと部屋の外へと歩き去った。

「来るなと言ったはずだぞ」

とゾルガ。

わたしも負けていなかった。術を使っている時の邪悪な“目”がどうにも気に入らなかったのだ。

「いつまで待たせるのよ。もうすぐ夜になっちゃうじゃない」

「それは悪かった。船一つ生き返らせるとなると多少骨が折れる。……戻るか」

そのまま部屋を出ようとするゾルガに、わたしは慌てて声をかけた。

「その後ろで亡くなってる人、この船の船長さんでしょ。彼は生き返らせないの?」

「反乱の標的となって死んだそうだ。放っておけ」

うわ、冷たっ。こんな薄情者見たことない。防寒着のわたしはブルッと震えた。

「最後のあいつ──若造とは相討ちだったらしい。死んでなお殺し合いを始められると厄介だろう」

ゾルガはそのままリグレイン号に向かった。

だけどわたしにはまだ聞きたいことがあった。

「ちょっと!この船生き返らせてどうするのよ」

「すぐにわかる」

「船員ならもう十分足りてるでしょ。安らかな眠りを妨げるなんて……」

「安らかかどうかは起こしてみないとわからん」

「自然の法則に反してる!ストイケイアの民なら常識でしょ。こんなの死者への冒涜よ!」

「ふっ、降霊術師の仕事には何よりの賛辞だな」

まったくもう話にならない。

わたしはリグレイン号を降りることに決めて、今朝からはゾルガともう口をきかないことにした。

毛皮にくるまって不貞腐れているうちに、どうやら少し眠ってしまったらしい。

辺りはいつの間にか、夜になっていた。

矢のような速さで海の上を駆けるリグレイン号も、凪いだ南極海の上に停止していた。

「なぜ停まったの?」

話しかけて応える相手と言えば、折良くこちらに歩いてきたゾルガしかいない。

わたしは今朝決めたルールをあっさり破っていた。

「目的地に着いたからだ」

ゾルガはいつもの杖で前方を指した。

ゆっくりと元・漂流船、現・幽霊船が先導するかのようにリグレイン号を進んでゆく。

「陸地からはるか離れたこの海域には、ごく稀に」

ゾルガは独り言のように呟いていた。

「ある現象が起きることで知られている。船乗りの伝説によればそれは異界に通じる門とも、財宝が眠る場所に通じる入り口とも言うが……」

「!」

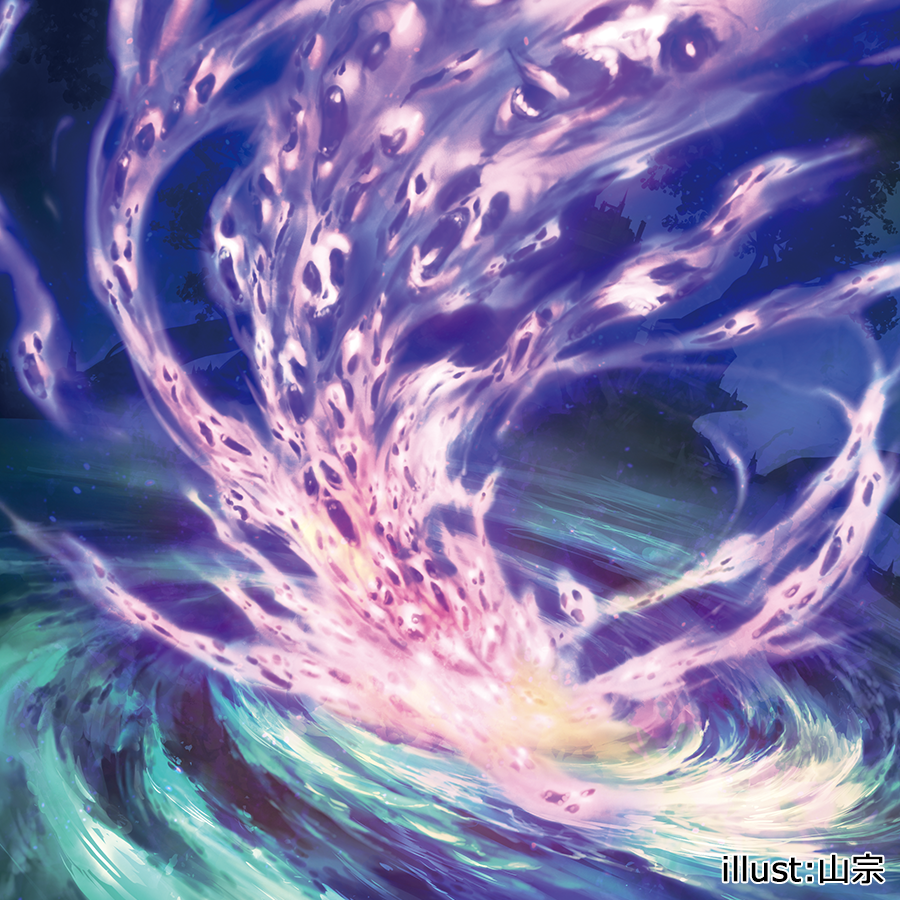

前方の海が渦を巻き、底から湧きあがる怪しい光で輝いていた。

Illust:山宗

Illust:山宗

「我々、降霊術師はあれが繋がっている場所にかけて、こう呼ぶ。“逆流する冥府”と」

「っ!漂流船が……!」

わたしは思わず息を飲んだ。

まるで海の中に見えない滝壺でもあったかのように、漂流船は輝く渦に音もなく吸い込まれ、海に呑まれていった。

「あの船は財宝の伝説を信じてこんな所までやって来た。行きつく先が冥府への門ともしらずに」

船が呑み込まれた渦からは逆流するかのように、わたしの目にも見えるほど鮮明な数多くの魂が湧きあがっていた。リグレイン号にまとわりついた魂の仄かな輝きで、船のあちこちに燐光が灯る。リグレイン号はいよいよ本物の幽霊船らしくなってしまった。

「死せる者を生ける魂に。天然の転換炉だ。そしてこれで船にも俺の術にも新たな力が加わる」

「こんな時も魔術第一?全ては利用するためだけ?死者の冥福を祈るくらいしなさいよ」

わたしは呆れかえるのも通り過ぎて、ちょっと感心した。

ゾルガは肩をすくめると、わたしに背を向けた。

「ところで安らかな眠り、とお前は言ったが」

「……」

「見果てぬ夢を抱いたまま、志半ばで死んだ者に安らぎなどない。永遠に」

背を向けて歩き出すゾルガの杖に髪に身体に、死者の魂がまとわりついていた。

それはまるで霊魂で織られたローブのようだった。

「死してもなお諦めず、自ら魂の最終到着地へと赴かぬ限りは」

よくわからないけど、つまりこれもゾルガ流の弔いだったのかしら。

やや呆然としていたわたしは、ゾルガの今夜最後の言葉で我に返った。

「それと契約途中での任務放棄など認めんぞ。どうせしばらくは降りる港などないのだ、諦めろ」

その言葉にはかすかに笑うような調子があった。苦笑か嘲笑か。

いや、そんなのどちらでもいい。ただ頭にくる。

リグレイン号の船尾で、わたし──継承の乙女 ヘンドリーナはまたブンむくれた。

辺りに氷山の浮かぶ南極海の真っ只中、防寒着でムクムクに着ぶくれながら。

----------------------------------------------------------

《今回の一口用語メモ》

降霊術師

生物の生と死、霊魂を探究し、その力を利用する魔術師。ゾルガの呼び名にも含まれている。

死者や魂、死骸を素材・対象とすることから一般には忌み嫌われ、邪悪と見なされる事の多い魔術である。

魔術単体でも強力な力を発する降霊術師だが、研鑽を積んだゾルガの場合はさらに「魔合成」として、魔術同士を組み合わせて使用し、桁外れの効果を生み出せるという。なお、この強力な術式は、高位降霊術師の秘術なのか、それともゾルガが編み出した固有の技なのかは定かではない。

----------------------------------------------------------

怒りの感情に反応し、袖や髪の花びらも吹きすさぶ寒風の中、ピンと張り詰めている。

もー、やめた!

ぜったい次の港で降りてやる!

袋に荷物を詰めて口を閉じると、わたしは空飛ぶ幽霊船リグレイン号の舳先にでんと構えた。ちなみにいまムクムクに着ぶくれている防寒着は前の寄港地で買ったもので、バイオロイドであるわたし自身のためではなく寒さに弱い花を守るための装備だ。

相変わらずこの船の周りだけに降り続く弱い雨の下、昼なお薄暗い甲板には幽霊や動く死人がうろつき、骸骨の船員たちがこちらには目もくれず黙々と仕事を続けている。この上ないほど薄着で。

「……なんでこんな仕事引き受けちゃったんだろう……」

ガックリと肩を落とすわたし。

せっかく盛り上がりかけた気持ちとわたしの花たちがいっぺん萎んだ。

あたりは見渡す限りの冷たい海。空気は肌を指すように冷たい。

ところどころに浮かぶ真っ白な塊は──近くによればわかるが、様々な大きさの氷山だ。

ここは南極海。

見渡す限り生物の影も集落もない、もちろん近くに港などどこにもない大海原の真っ只中だった。

「諦めない。それが君だったはずだ」

怪雨の降霊術師ゾルガの声を聞いたのは、昨日のこと。

その日の朝。リグレイン号は南極海に漂う帆船に接舷し、拿捕していた。

拿捕といっても海賊行為はなし。非合法な行為にはわたしは一切関わらないと契約で決めてある。

リグレイン号の針路を塞ぐように漂ってきたその船はこちらの呼びかけにも、海に潜んでいたハイドロリックラム・ドラゴン──わたしの古代語の師匠──の威嚇射撃にも反応なし。

ゾルガは何か思うところがあったらしく。わたしをジロリと睨むと

「ここから先はお前にはきつい。付いて来なくていいぞ」

と言い残して一人、渡し板を歩いて漂流船の中に消えた。

せっかくの船長のお達しなので、わたしは喜んで浮上してきたハイドロリックラム師匠と古代語でお喋りをしながら時間を潰すことにした。

ところが。

帰ってこない。いつまで経っても。

痺れを切らしたわたしは意を決して、漂流船の中に乗り込んだ。

黄昏時。海は血のような夕焼けに染まっていた。

入ってすぐに後悔した。

漂流船の中に、まぁいるわいるわ。幽霊やら動く死体やら骸骨船員たちが。

しかもどうも、ずっと《不死の船員》だったのではないらしく、某・降霊術師のリグレイン号船長が次々と目覚めさせ、今日この日からまた船の機能を生き返らせているようなのだ。

そして船長室に達したわたしが聞いた言葉が、あれだった。

「諦めない。それが君だったはずだ」

わたしは半日ぶりに聞いた人間の声につい、部屋を覗き込んでしまった。

そしてまたまた後悔した。

ゾルガは巨大な卓に腰かけて、死者の身体に魂を戻しているその真っ最中だった。

わたしの目にさえ煙のように実体化して見える邪悪な力の流入が終わると、青年だったその死体はよろよろと立ち上がり、ゾルガの耳に何事かささやくと部屋の外へと歩き去った。

「来るなと言ったはずだぞ」

とゾルガ。

わたしも負けていなかった。術を使っている時の邪悪な“目”がどうにも気に入らなかったのだ。

「いつまで待たせるのよ。もうすぐ夜になっちゃうじゃない」

「それは悪かった。船一つ生き返らせるとなると多少骨が折れる。……戻るか」

そのまま部屋を出ようとするゾルガに、わたしは慌てて声をかけた。

「その後ろで亡くなってる人、この船の船長さんでしょ。彼は生き返らせないの?」

「反乱の標的となって死んだそうだ。放っておけ」

うわ、冷たっ。こんな薄情者見たことない。防寒着のわたしはブルッと震えた。

「最後のあいつ──若造とは相討ちだったらしい。死んでなお殺し合いを始められると厄介だろう」

ゾルガはそのままリグレイン号に向かった。

だけどわたしにはまだ聞きたいことがあった。

「ちょっと!この船生き返らせてどうするのよ」

「すぐにわかる」

「船員ならもう十分足りてるでしょ。安らかな眠りを妨げるなんて……」

「安らかかどうかは起こしてみないとわからん」

「自然の法則に反してる!ストイケイアの民なら常識でしょ。こんなの死者への冒涜よ!」

「ふっ、降霊術師の仕事には何よりの賛辞だな」

まったくもう話にならない。

わたしはリグレイン号を降りることに決めて、今朝からはゾルガともう口をきかないことにした。

毛皮にくるまって不貞腐れているうちに、どうやら少し眠ってしまったらしい。

辺りはいつの間にか、夜になっていた。

矢のような速さで海の上を駆けるリグレイン号も、凪いだ南極海の上に停止していた。

「なぜ停まったの?」

話しかけて応える相手と言えば、折良くこちらに歩いてきたゾルガしかいない。

わたしは今朝決めたルールをあっさり破っていた。

「目的地に着いたからだ」

ゾルガはいつもの杖で前方を指した。

ゆっくりと元・漂流船、現・幽霊船が先導するかのようにリグレイン号を進んでゆく。

「陸地からはるか離れたこの海域には、ごく稀に」

ゾルガは独り言のように呟いていた。

「ある現象が起きることで知られている。船乗りの伝説によればそれは異界に通じる門とも、財宝が眠る場所に通じる入り口とも言うが……」

「!」

前方の海が渦を巻き、底から湧きあがる怪しい光で輝いていた。

Illust:山宗

Illust:山宗「我々、降霊術師はあれが繋がっている場所にかけて、こう呼ぶ。“逆流する冥府”と」

「っ!漂流船が……!」

わたしは思わず息を飲んだ。

まるで海の中に見えない滝壺でもあったかのように、漂流船は輝く渦に音もなく吸い込まれ、海に呑まれていった。

「あの船は財宝の伝説を信じてこんな所までやって来た。行きつく先が冥府への門ともしらずに」

船が呑み込まれた渦からは逆流するかのように、わたしの目にも見えるほど鮮明な数多くの魂が湧きあがっていた。リグレイン号にまとわりついた魂の仄かな輝きで、船のあちこちに燐光が灯る。リグレイン号はいよいよ本物の幽霊船らしくなってしまった。

「死せる者を生ける魂に。天然の転換炉だ。そしてこれで船にも俺の術にも新たな力が加わる」

「こんな時も魔術第一?全ては利用するためだけ?死者の冥福を祈るくらいしなさいよ」

わたしは呆れかえるのも通り過ぎて、ちょっと感心した。

ゾルガは肩をすくめると、わたしに背を向けた。

「ところで安らかな眠り、とお前は言ったが」

「……」

「見果てぬ夢を抱いたまま、志半ばで死んだ者に安らぎなどない。永遠に」

背を向けて歩き出すゾルガの杖に髪に身体に、死者の魂がまとわりついていた。

それはまるで霊魂で織られたローブのようだった。

「死してもなお諦めず、自ら魂の最終到着地へと赴かぬ限りは」

よくわからないけど、つまりこれもゾルガ流の弔いだったのかしら。

やや呆然としていたわたしは、ゾルガの今夜最後の言葉で我に返った。

「それと契約途中での任務放棄など認めんぞ。どうせしばらくは降りる港などないのだ、諦めろ」

その言葉にはかすかに笑うような調子があった。苦笑か嘲笑か。

いや、そんなのどちらでもいい。ただ頭にくる。

リグレイン号の船尾で、わたし──継承の乙女 ヘンドリーナはまたブンむくれた。

辺りに氷山の浮かぶ南極海の真っ只中、防寒着でムクムクに着ぶくれながら。

了

----------------------------------------------------------

《今回の一口用語メモ》

降霊術師

生物の生と死、霊魂を探究し、その力を利用する魔術師。ゾルガの呼び名にも含まれている。

死者や魂、死骸を素材・対象とすることから一般には忌み嫌われ、邪悪と見なされる事の多い魔術である。

魔術単体でも強力な力を発する降霊術師だが、研鑽を積んだゾルガの場合はさらに「魔合成」として、魔術同士を組み合わせて使用し、桁外れの効果を生み出せるという。なお、この強力な術式は、高位降霊術師の秘術なのか、それともゾルガが編み出した固有の技なのかは定かではない。

----------------------------------------------------------

本文:金子良馬

世界観監修:中村聡

世界観監修:中村聡