ユニット

Unit

短編小説「ユニットストーリー」

Illust:koji

Illust:koji刮目せよ、我らが理想郷の顕現である。

ブラントゲート セントラルドーム 軍学校天文学部隕石学研究室/Ms.ギブン博士

「ギブン博士、“整然たる隕石雨”って言葉、あり得ますかね」

南極点近く、ここから3,000km以上離れた場所にいる観測班長の男性からの、本日ひと言目がこれだった。

「失礼。今なんておっしゃったの?太陽風ノイズがひどいみたい」

私は危うくむせ返りそうになったのをノイズのせいにして誤魔化した。信頼性の高いブラントゲート衛星超高速ネット網の秘匿通信にわずかなりともノイズが入るなんて珍しいこともあるものだ。

「いや、どうにもおかしな事になってるんですよ。データを転送します」

彼の言葉にしたがって、私はモニターに表示される図形と数値に目を走らせる。

「例の隕石の落下範囲と分布マトリクス?……いいえ、何かの間違いだわ、こんなの」

「低軌道衛星が撮影した細密画像と無人機による低空観測を合成したものです。我がブラントゲートの観測機器と解析能力はいつも通りきわめて正確ですよ、博士」

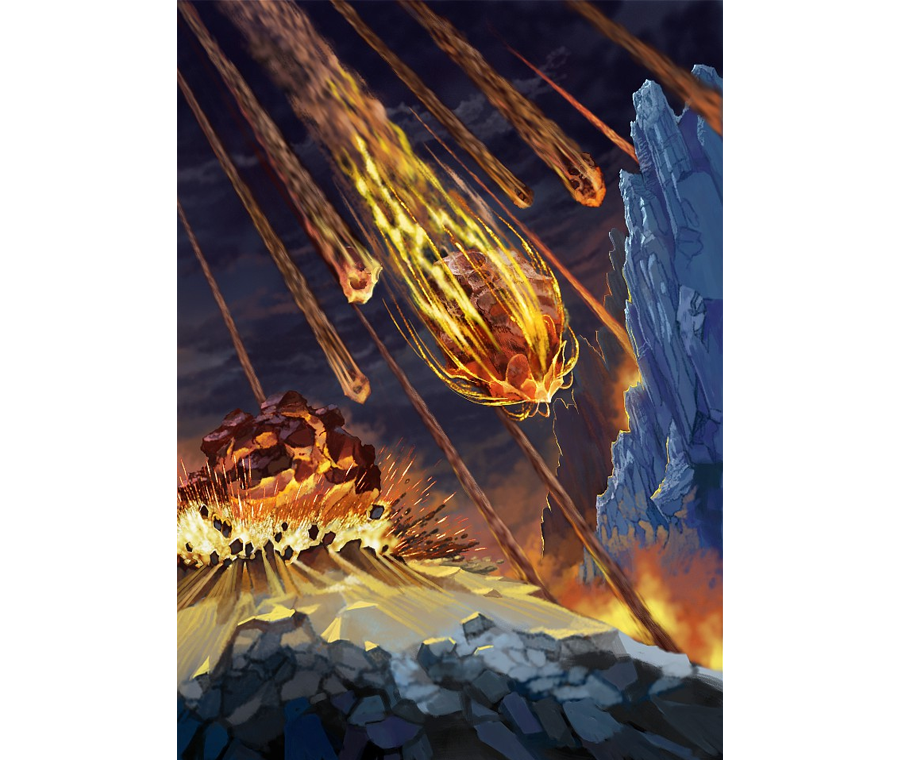

隕石のクレーターがブラントゲートの雪原を点々と抉っていた。一つでも凄まじい光景なのにこの隕石雨はそれが幾重にも重なり、互いに干渉し増幅し合った衝撃波は地表をまるで他の惑星のように変えている。

だがもっともショッキングな事実は遠写の映像にあった。

宇宙から見た地表。

そこには数多く円形と美しいまでの規則性をもった連なりを見せるクレーターが映し出されていた。

例えるならばそれは白い絹糸に広げられた黒真珠のネックレスだ。

それが偶然の産物ではない証拠に、その円の繋がりはあきらかな幾何学的紋様を描いている。

突然、ラボラトリーのドアが開いて助手のエマが顔を出した。慌てた様子だった。

「Ms.ギブン!宇宙軍参謀長からの関係機関への緊急通達です!『今回、一連の隕石落下にはきわめて明確な攻撃意図がうかがえる。警戒レベルの引き上げを要請する』」

「意図的な隕石攻撃ですって!?……一体どうしてそんな考えを」

言葉と思考とは時に裏腹なものだ。私は参謀長の考えに半ば同調しつつ、極点近く、南極大陸の地表に刻まれた傷跡を見ながら呆然と呟いた。

人工隕石雨。

ブラントゲートが誇る惑星クレイ最高の科学力をもってしても不可能なことだった。

しかし、いかなる者が。何のために。どのようにして。

ブラントゲートはこの日、全土に向け緊急警戒レベルを最高度のレッドまで引き上げた。

ブラントゲート 南極点付近

4,000m。

それはもはやただの“氷”と呼ぶにはあまりにもぶ厚い、永遠に冷たく凍りついた岩のように強固な水分子の層によって守られたこの地下の王国までの、地上からの距離だ。

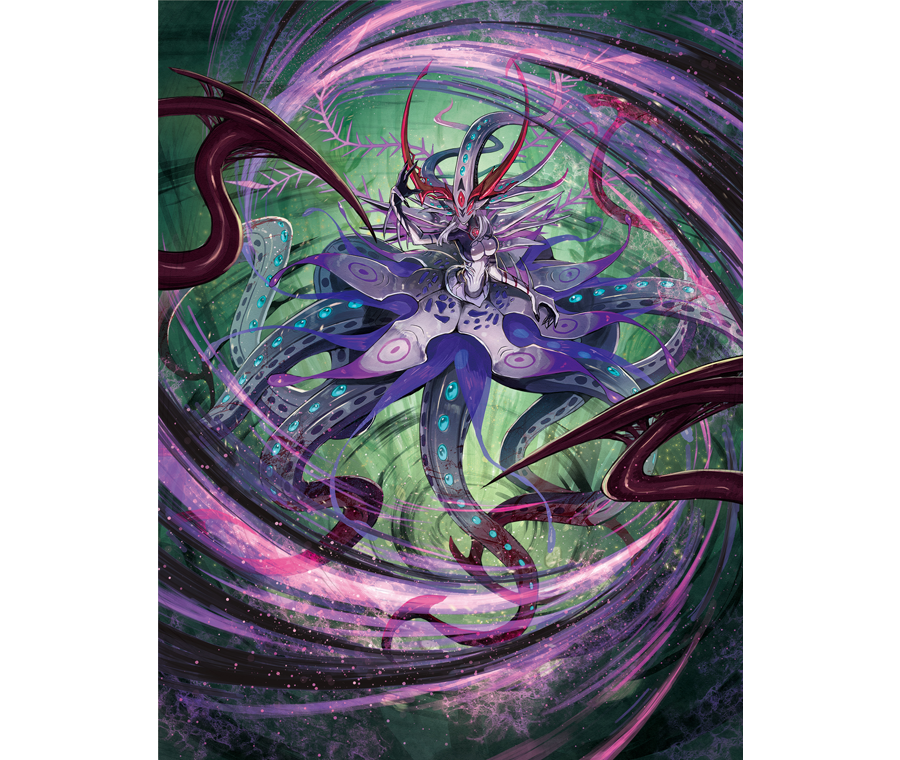

デレンは身体から伸びる触手をくねらせ、クレバスの間を泳ぐようにすり抜けて宮殿に帰還した。

Illust:北熊

Illust:北熊他の生物ならば目もくらむような移動だが、自身の周りの重力を自在に操れるデレンにとってはこれくらいの上昇も下降も何ら苦ではない。

周囲の氷壁はこの土地の主のエネルギーを受けて、碧に緋に怪しく輝いている。

「ウェルズ……」

デレンの呼びかけに即座に応答があった。

デレンたちグラビディアンは主に思念で会話する。それは長く氷に隔てられた環境で、互いがもつ膨大な情報を迅速に交換するため進化させてきたものだ。

「慌てていたのでしょう、人間たちは」

ウェルズは触手の先の顎を開けて嘲笑の思念を放った。

Illust:北熊

Illust:北熊そもそも地上に住む人間や他の種族のことを我々が気にするというのもおかしな話ではある。たとえば彗星の行方に宇宙塵や星間ガスがどれほど影響すると言うのか。弾き飛ばされ、吸収されるだけの話である。

「ええ。通信も傍受してみたけど警戒を強めているようね」

とデレンは両腕と触手を広げてみせた。人間でいえば肩をすくめる感じだろうか。

デレンもウェルズもグラビディアンとしては幼体なので、細胞の構成要素やその生機能はともかくとして外見は人型に近い。

「さぁ報告に向かいなさい。階下では同志が次々と目覚めているから」

デレンは頷くと再び降下を続けた。

すぐに目の前に水面が迫るが、ほとんど水しぶきを立てることもなく、減速もせずにデレンは潜水する。

デレンの目の前を太い触手が連なって通過してゆく。

淡く光る吸盤をもつそれはバリンジャーのものだ。成体となったバリンジャーの上半身は辛うじて腕らしきものは残っているが、ほとんどの主要器官は下部の水中花を思わせる下半身に移行済みである。

冷たい……といっても結氷温度よりは高い水をかきわけながら、デレンはバリンジャーに挨拶と労いの思念を送る。悠然としかし同族の親しみを感じさせる手触りの思念が返ってきた。

バリンジャーがその重力を操る手でそっと背を押してくれたのを感じて(人間で表現するならばもっとも近い感情表現として)デレンは微笑んだ。

「ごきげんよう。水門の守護者よ」

バリンジャーは我らが王土の門番、守護者だ。それがいかなる数、いかなる力をもつ敵であろうともこの冷たい水の入り口でならば、バリンジャーはたった一体で何時まででも食い止めることができる……将来そんなことがあるとしてだが。

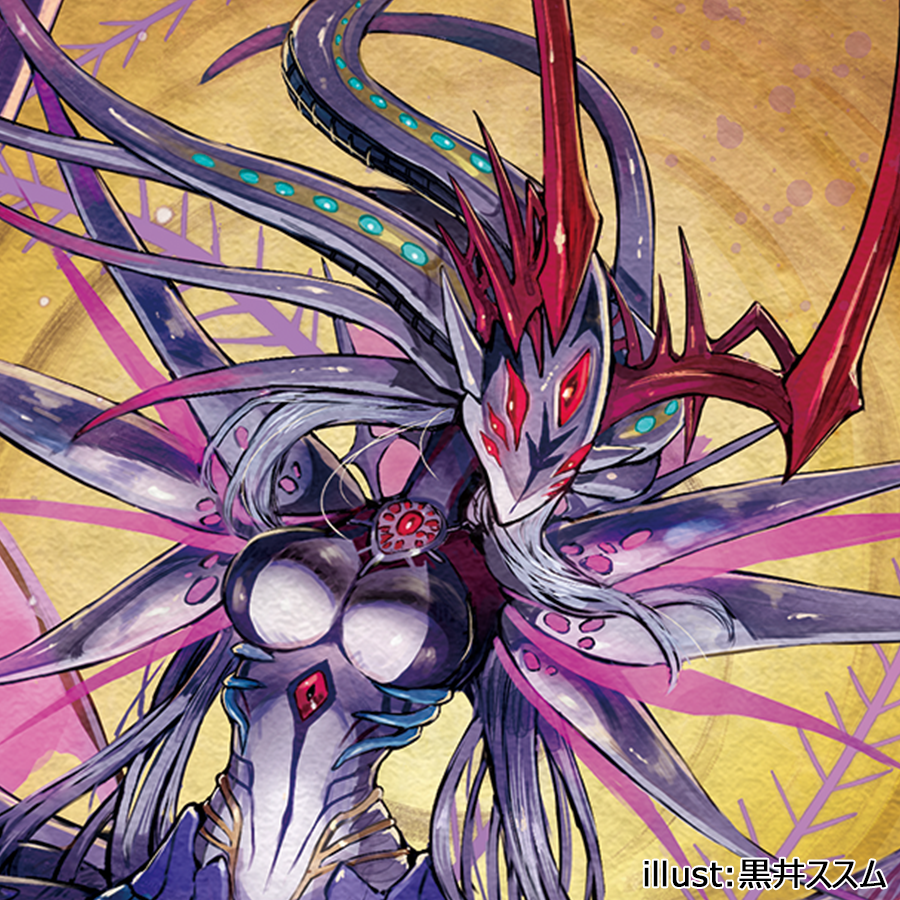

Illust:黒井ススム

Illust:黒井ススムさらに潜ってゆくとスタンネルとすれ違った。

上方の海では海月と呼ばれるらしい生物、それとよく似た下肢をもつグラビディアン。スタンネルは攻撃型だ。“慈雨”──地上の住民は“整然たる隕石雨”と名付けて恐怖している──が降り注いだ後、残った敵を掃討する役目を担っている。

バリンジャーと違って“触らぬ触手に障りなし”と踏んだデレンは会釈だけして沈降を続けた。

やがて氷壁の光がまぶしいほどの明るさになった時、デレンはようやく拝謁の儀に臨むことができると安堵した。デレンの素早さをもってしても4,000mの伝令は少し時間がかかる行為なのだ。

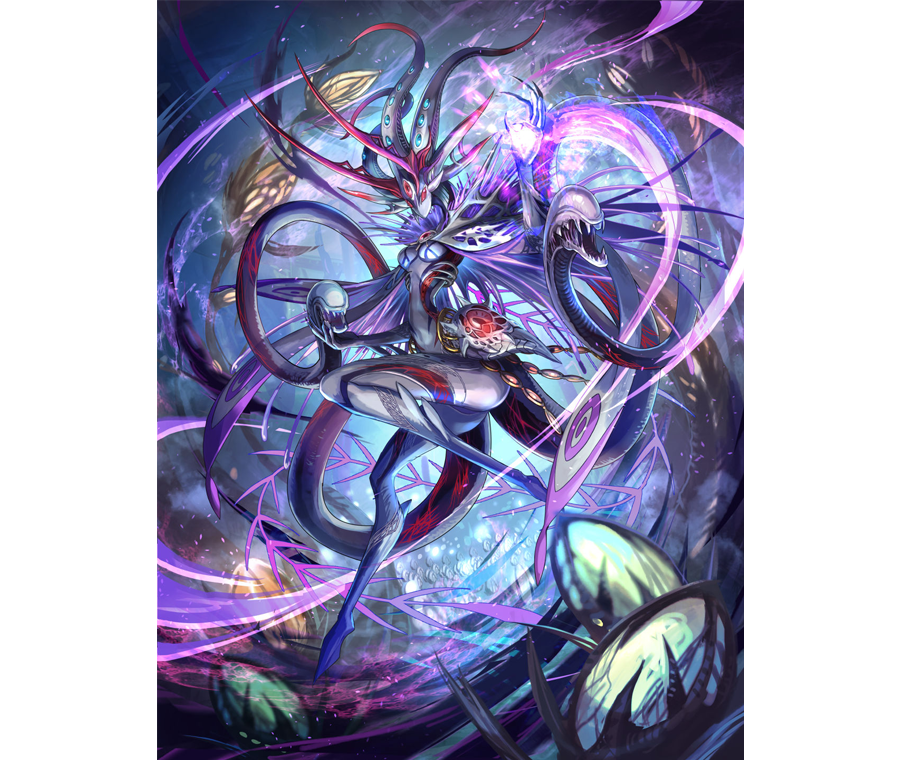

「デレン、ご苦労様」

我らが支配者、約束の主、グラビディア・ネルトリンガーの暖かな思念にデレンの触手は総毛立った。

「ネルトリンガー様、ご報告します。直上の天候は吹雪。人間達の通信を傍受。我々の“慈雨”に、警戒を高めているようです。無人機なるものと空からの目(人工衛星のこと)を感じましたが、詳しいデータの解析はこの後となります。取り急ぎ、こちらをご覧ください」

「よろしい……」

宮殿の中心に座すネルトリンガーは海竜を思わせる下肢を揺らめかせながら、デレンの思念からの情報の奔流を受け止めた。乱舞する数値やデータの中に、ある報告を見つける。

「見られましたね、デレン。人間に」

デレンの動きが凍り付いた。自らが敵に発見されたのを気づかぬとは斥候として失格である。

「ネルトリンガー様……私は……」

「いずれ判ること。責めているのではありません。火文字を地上に印したのも“我らここに目覚めたり”と顕すためのもの。彼らが察知した後、採る選択は戦いか共存か。いずれにせよ我らには“重力”という味方がある」

ネルトリンガーは豊かな水の中、ゆったりと王国を見渡した。

その言葉どおり、同志が次々と目覚めつつある。

やがて此の地にグラビディアの民があふれるだろう。

それは眠りにつく前、この惑星の火が衰える前に皆と交わした約束。

南極の地の底、ブラントゲートよりはるか離れたこの場所で。

「誇るがよい、デレン。おまえは地上に知られた唯一最初のグラビディアンである」

デレンは平服した。

冷たい水を通して、温かな祝福と歓喜の思念が宮殿を包んだ。

Illust:黒井ススム

Illust:黒井ススムブラントゲート セントラルドーム 国防会議

画像は吹雪にはばまれて不鮮明なものだったが、クレーターの中に立つその姿を、解析班は惑星クレイの既存の分類に当てはまらない、未知の種と断定した。

吹雪の人影と並んで、雪原に残された隕石雨の画像がスクリーンに映し出される。

「これはおそらく警告でしょう。侵略では無く」

と古生物学者は言った。

議場はどよめいた。

「我が国土にこれほどのダメージを与えておいて、ただの警告だと!?」と防衛担当大臣。

「隕石は自然にも落ちます。人にも物にもそれ以上の被害はないのでしょう?ならばこれはテリトリーの線引きと見るのが自然です。放っておくなら良し。だが一度この縄張りの中に入れば容赦なく攻撃するぞという意思表示。犬のアレと同じですよ」と古生物学者。

会場から失笑が漏れた。

「笑い事ではないぞ!超破壊力をもつ隕石雨を意のままに降らせる力を持つ異能の者どもが極点近くにいるかもしれない、という事実はどうするっ!!」

机が激しく叩かれた。防衛担当大臣は激昂しやすい性格で知られている。

ちなみに今回の一件で、関係者がまっさきに思い出したのが先日、エイリアンと接近遭遇した柩機の兵サンボリーノがC7ISRで共有した『重力弾』だった。

「しかしあれは超重力のかたまりをぶつけてくるもので、実際に落下する物質が存在するこの『隕石弾』とは違いますね。ギブン博士」

と宇宙軍参謀長がおっとり口調ながら議論を誘導する。

「はい、ご説明します」

隕石学者Ms.ギブンは立ち上がってスクリーンを背にした。

「ご存じのように、流れ星と言われるものと隕石は基本的に同じものです。隕石は大気圏で燃え尽きずに落下したもの。ご指摘の通り、大気がある星ではありふれた現象ですが……」

スライドは惑星クレイの周辺に存在する小惑星帯の図に変わった。

「星の密度が高い銀河に位置する、我々の惑星クレイ周辺には多くの小惑星帯があります。特にこの……」

会場が静まりかえった。

「南極直上小惑星帯。つまりブラントゲート上空に関して言えば、隕石の素材は無限にあります」

「……これから我々は、防御手段もない危機に常時さらされるという事か」

防衛担当大臣の声はすべての者の驚きと嘆きを代弁していた。

「ご苦労様でした、博士」

呆然と議論を眺めていたギブンは、宇宙軍参謀長の声に少し驚いて振り返った。

「いったんご帰宅されたほうが良いですな。この調子ですと朝まで終わりそうも無い」

参謀長は軍人とは思えないほど茫洋とした笑みで、隕石学者を労った。

「私、お役に立てなくて……逆になんだか脅威ばかり強調してしまったような」

「いいえ。絶妙な情報の提示でしたよ。まぁここだけの話、自分としては防衛対策より、隕石が描いた紋様の意味のほうに興味がありますが」

ギブン博士はつと胸をつかれた気になった。帰ったらさっそく研究室で調べてみよう。現象が巨大すぎて思いも寄らなかったが、何らかのメッセージが込められているかもしれない。参謀長はその思考を読んだようにひと事付け加えた。

「きっと彼がお役に立てるでしょう。彼とは学生時代からの友人でして」

参謀長は同じく帰り支度をすすめていた古生物学者に手を振った。苦笑しながら相手も手を挙げる。

「怪獣にせよ、今回の異邦者にせよ、惑星クレイにはお客が多いのですから、政府も軍ももっと悠然と構えていなくては。いや、これは自分の立場で言うべきことではありませんな」

ギブン博士は参謀長が『異邦者』と呼んだことに気がついていた。参謀長も彼女が気がついてくれたことに微笑した。

「彼──古生物学者──に言わせれば、領土や国家は我々が勝手に決めた線だと。ですから、仮にですよ……この南極の氷の下に異邦者の王国があって、いま長い眠りから覚めて祝宴をあげていても自分はまったく不思議とは思えないのです」

それでは、とこれは見事に整った敬礼をして宇宙軍参謀長は議論に戻っていった。

博士は会議室を辞するその前に、もう一度、吹雪の人影の画像を振り返った。

両手をあげたその姿は、快哉を叫んでいるようにも見えた。

了

※註.単位、素材、用語について等は地球の言語に変換した※

----------------------------------------------------------

《今回の一口用語メモ》

グラビディアン

重力を操り、自在に隕石を振らせることができる惑星クレイの新たな民。南極の地下、奥深くに眠っていたが天輪聖紀となって目覚め、活動を再開している。

この氷に覆われた国土を統べるのはグラビディア・ネルトリンガー。統治者ネルトリンガーは眠りにつく前、民にここを一族再興の地として約束し、その言葉通りに復活させている。

なおグラビディアン自体は今のところ好戦的でも侵略を望んでもいないようだが、惑星クレイの他の種族、特にもっとも直近に位置する国家ブラントゲートとの関係はこの後の政府、統治者の対応次第である。

----------------------------------------------------------

本文:金子良馬

世界観監修:中村聡

世界観監修:中村聡