ユニット

Unit

短編小説「ユニットストーリー」

040「ヴェルリーナ・エスペラルイデア(前編)」

ドラゴンエンパイア

種族 タリスマン

「なぁ弟よ。オレは思うんだが」

ドーリーはしがんでいたサボテンの果肉を吐き出しながら言った。

「言っとくけどボクの水筒はもう空だからね、兄貴」

とオーリー。ドーリーが“弟”と呼ぶ時にろくな事があった試しはない。

──ドラゴンエンパイア、危険地帯。

真昼。

広大な乾いた砂地の真っ只中ぽつりと突き出た岩場の影に、砂塵の銃士たちは背中を当てて休んでいる。

「いや、そうじゃない。この前の隊商荒しのことさ。覚えてるだろう」

「あー、あれか。ヘンだったよね、本当に」

陽気なオーリーが珍しく表情を曇らせた。

「オレたちは傭兵だ。別に盗賊が憎いわけじゃない。仕事だから魔獣も狩るし銃もぶっ放す」

「……そして僕たちの弾丸に死角は存在しないから。与えられた任務はいつも完璧にこなす。その通りだね」

背後からかかった静かな声に砂塵の擲弾オーリーと砂塵の擲砲ドーリーは思わず飛び上がった。

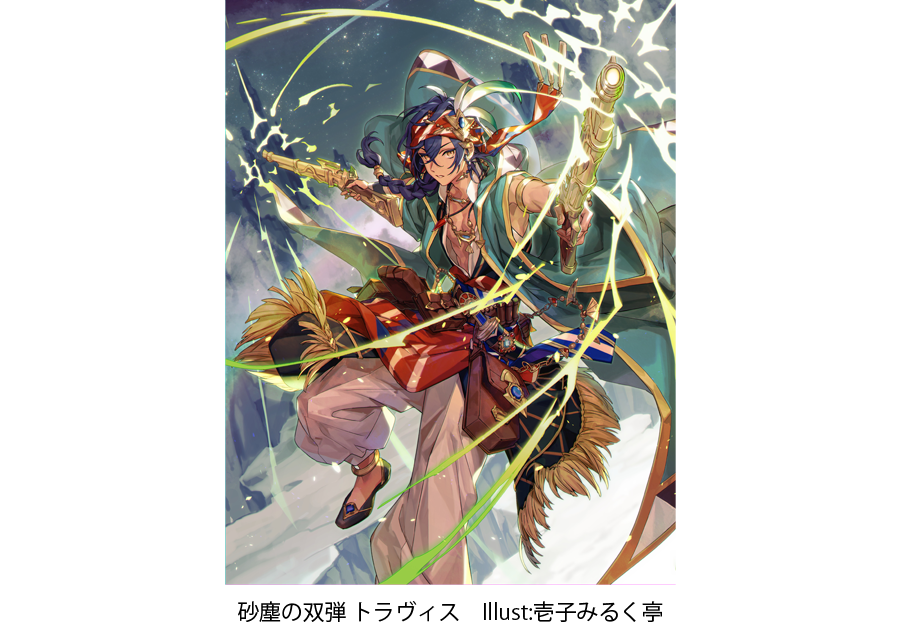

砂塵の双弾トラヴィス。

黄金の2丁拳銃の使い手トラヴィスはいつも気配もなく、敵とそして味方の死角に音もなく忍び寄るのだ。引き金を絞る瞬間までも穏やかな口調なのが逆に、名うての砂塵の銃士として凄みを増していた。

「ったく、いつも心臓に悪いぜ、トラヴィス!オメーはよ」とドーリー。

「はい、配給。水とおやつ持ってきたよ」

「サンキュー、トラヴィス!」とオーリー。

「さっきの話だけど。あれは確かに後味が悪かったね」

トラヴィスは果実を二人に差し出した。死角に現れる悪い癖を除けば、面倒見が良く頼れる仲間なのだ。

「ああいうのを死兵って言うのかな。威嚇程度ではまったく退こうとしなかったね。普段は蜘蛛の子を散らすように逃げる盗賊どもがさ。まるで死に場所を探してるみたいに突撃してきて……こう、後にしてきた土地には希望も何もないって感じ……どうやらダークステイツの国内でも何かが起こってるみたいだ」

「へぇ、例の“絶望”の群衆ってヤツ?」とオーリー。

最近、国や場所を問わず民衆に広がりを見せている“絶望”について、言葉で表現するのは難しい。それは熱病のようでもあり、越えた先には海=滅びしかないとわかっていても断崖に突き進む鼠の群れのようでもあった。

「失うものがない人間は、何かを熱狂的に信じる人間よりも敵になると怖い存在だ」とトラヴィス。

「あちこちで国籍不明の流れ者も増えてるっていうしな。オレたち傭兵の仕事も単純じゃなくなるかも」

「要警戒だよね。そして気になることと言えばもう一つ」

トラヴィスはドーリーに答えつつ、岩陰から辺りを警戒した。死神はいつも気が緩んだ時を狙ってくる。

その視線の先、砂漠の南には絶望の名を冠する峰がある新竜骨山系がそびえていた。

「例のギャロウズボール興業の噂は聞いたかい?同国人が敵だなんてどうやら他人事じゃなくなりそうだよ」

兄弟は顔を見合わせた。淡々と話すトラヴィスの言葉には歴戦の傭兵たちでも何かぞっとさせられる響きがあった。

はるか地平線にたれこめる砂嵐のように。

──ケテルサンクチュアリの首都セイクリッド・アルビオンの南西、ユクラック湖。

この豊かな水が湛えられる地形は、ウルティマなる名の古の邪竜の攻撃が大地に残した“爪痕”が起源となっている。

湖の南端にあるブラストレイク神殿は今夕、珍しい客人を迎えていた。

天救の御旗サリーネ。天上騎士団の旗手を務める女騎士である。

Illust:瀬々川なこ

Illust:瀬々川なこ「アルビオン競技場での騒動はもうご存じね、修道女ふぁしあーた」

サリーネは供された一杯目を飲み終えてから話し出した。

「もちろん。旧都全体の大事に至らず何よりでしたねぇ、騎士サリーネ」

とカップにおかわりのお茶を注ぎながらふぁしあーた。この修道女にかかると、未遂に終わった旧都セイクリッド・アルビオン郊外の暴動も湖の漁師の小競り合いくらいに思えてしまうほど呑気な口調である。

「もう!そうじゃないのよ、ふぁしあーた。ケテル全土に警戒警報が出てるから気をつけてって急いで伝えに来たのに」

サリーネは儀礼を捨てて、いつもの彼女たちの口調になった。

「なぁに、サリーネ。忙しい所をせっかく来てくれたのだから、ゆったりしていきなさぁい」

とふぁしあーたはお茶のポットを掲げてニッコリ笑った。二人は同じ種族、エルフの乙女。天上騎士団とディヴァインシスター、立場は天と地とに違えど肝胆相照らす仲である。

法の番人にして団旗の守り手である騎士サリーネは、まったく此奴の相手はいちいち力の抜ける……としばらく眉根を押さえてから続けた。

「あなたの前では“絶望”の群衆も形無しね、ふぁしあーた」

「それ最近よく言われるのよ~。でも他の所はそんなに荒れているの?うちの信徒さんたちは聖夜祭(註.ブラストレイク神殿で行われる年末の祝いごと行事)の準備で大わらわだけど」

「地域差はかなりあるみたい。こればかりは見ていない人には説明しづらいわ。あれはまるで伝染性の高い熱病よ。暗い顔をしてる人々が集まったかと思うと、突然暴徒化して波のように……どうかした?」

しっ。ふぁしあーたが口元に指を当てている。その視線はサリーネと同じくらい鋭くなっていた。

二人の耳が動いた。エルフは、人間とは比べものにならないほど諸感覚に優れている。

『シスター!お逃げください、シスター!』

遠くから聞こえてくるそれは湖南部の漁師長、神殿のもっとも篤い信徒である男性の声だった。

バン!

騎士と修道女はほとんど同時に、窓戸に手を掛けて神殿の外に駆け出た。急な動作なのに、室内のテーブルもお茶のセットも微動だにしない。

漁師と村人たち──聖夜の準備作業のためだろう、木の枝や飾りを抱えていた──が、こちらに駆けてきている。

その後ろには、ありあわせの農具や漁具、腕に覚えがあるものは剣や槍まで担いだ群衆が迫っていた。

皆、見慣れない顔だった。遠く離れた町や村から集まり、次第に数を増していった集団なのだろう。

群衆の顔は暗く、しかしその目は燃えていた。明けない“絶望”の闇とぶつけどころのない怒りに。

「シスター!あの……」

「状況はわかっていまーす。私たちの後ろにお下がりなさぁい」

信徒達にかけるふぁしあーたの口調はあくまで穏やかだった。

「なるほど~。これが“絶望”の群衆というわけですねぇ、騎士サリーネ」

「そういうことね、修道女ふぁしあーた」

群衆の目は一点を見つめていた。

サリーネがまとう翼の意匠、天上の権威と圧政の象徴、天上騎士の証だ。

「ごめん。ちょっと長くお邪魔しすぎたかも。いま応援を呼んだけど、あちこちでも騒ぎが起こってるみたいで」

とサリーネは杖と盾を構えながら言った。

席を立った瞬間から立てかけてあった武具はその手に収まっている。彼女は旗手である前に優れた騎士なのでこの点、いついかなる時も油断はなかった。

「ご冗談。わたしにとって信徒さんとお友達ほど大切なものはありませんよ」

とふぁしあーた。

その手の先で奇術師の手品のように〇と+を組み合わせた皿のような物体が何もない空間から出現する。彼女の手に掛かるとそれは結束爆弾と組み合わさって攻防自在の武器となる。ふぁしあーたは戦う修道女なのだ。

「時には国や法や義務よりも。……あらごめんなさい、天上騎士さんには禁句よね。冠頂く我が神聖国の名において、名においてと。はいっ、今のセリフは取り消し取り消し~」

「何か言った?少しの間、聞こえてなかったわ。天上との気圧差のせいかしら。でも、増援にくるのはその天上騎士団の堅物さんたちだから軽口はやめといたほうがいいかもね」

サリーネは肩をすくめ、ふぁしあーたはまた口に指を当てて沈黙を約束してみせた。二人の目が合う。

くすっ。

騎士と修道女は笑って、背後にブラストレイク神殿の信徒たちをかばいながら“絶望”の群衆に向き直った。

友と信徒とその拠り所となる神殿のために。

本当に命をかけても守りたいものなど、エルフほどの長命であってもそうは無いのだから。

Illust:鳴瀬うろこ

Illust:鳴瀬うろこ──ダークステイツ中部、ゼロスクレーター湖沼地帯。

「で?あの娘はどうなのよバロウ君」

ブーッ!

オレこと重力の支配者バロウマグネスは含んでいた水筒の水を派手に吹き出した。続いて激しくむせ返る。

「そ……その呼び名やめろって言ってんだろ!」

いつのまにか例の正体不明のおっさんから言われたアレが愛称になってやがる。注意深く隠してたつもりだったが身近に思考を読めるヤツがいやがるからなぁ。ったく、これだから耳ざとい傭兵連中ってのは……。

「あーら、動揺が隠しきれないようねぇ。やっぱり気になるぅ?」

オレは怒りとストレスに片頬をピクピクさせながら振り向いた。

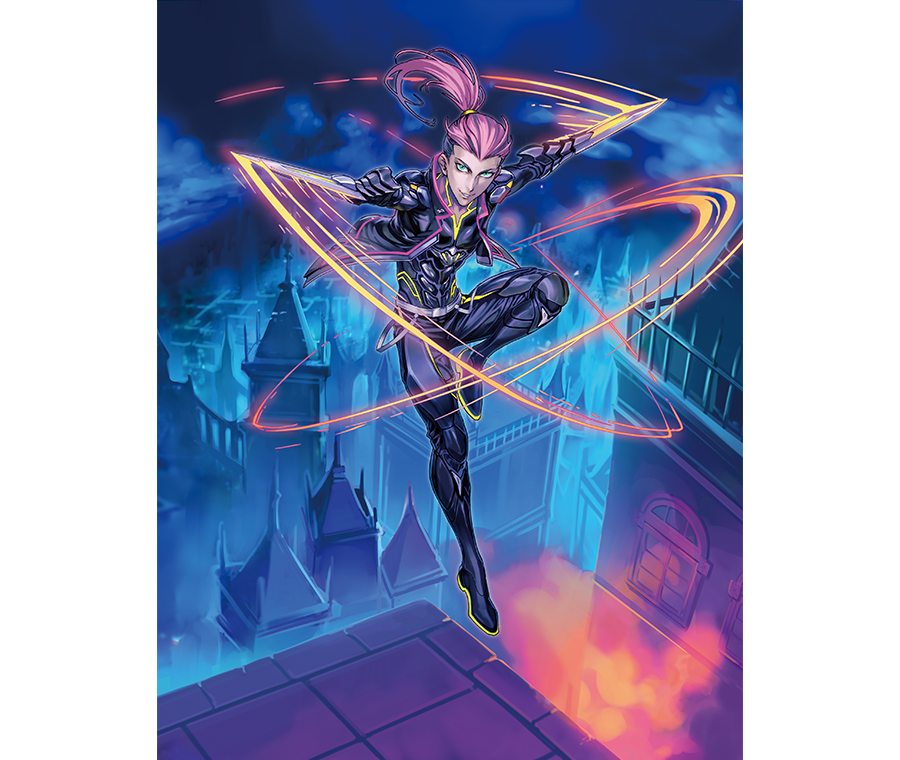

オーリエイトヘイズ・ラプチャー。

豪奢な金髪と露出の多いコスチュームがトレードマーク──傭兵としちゃスーツが覆う面積が少ないってのはどんなもんかとは思うがね──のお姉ちゃんだ。

「あたしは近況聞いただけなんだけど。アレクサンドラちゃんの」

とオーリエイト姉ちゃんはニヤニヤ笑った。

Illust:I☆LA

Illust:I☆LAフッ。

その後ろで鼻にかかった笑い声をあげたのはスワラーだ。

二人ともここ、ダストホール群とも呼ばれる沼地から数メートル上空に浮かんでいる。

くっ、ホントうるせえな、こいつら。いっそ重力切って、夜の沼に叩き落としてやろうか!?

せっかく宙に浮かせてやってるこのオレを怒らせやがって。

……まぁそれにしても、こんな年下の坊やにまで舐められるとはオレもヤキがまわったもんだぜ。

気を取り直して、仏頂面でオレは答える。

「アレクサンドラか。元気らしいぜ。ランペイジ公園の整備でひと汗流してるだろ、今ごろは」

傭兵どもが何を勘ぐってんだか知らねぇが、その娘の情報はカーティス経由で常時オレの耳に入ってはいた。

アレクサンドラ──俺と同じ重力使いの新入りは、傭兵の中でも人気者だ。

当人は野育ちだから人嫌いでダメかと思いきや(初対面では俺もひっでぇ目に遭わされたもんな)、土仕事も嬉々としてこなす世間擦れしてない所が依頼者や仲間受けもよく、こーんな騙されやすい田舎娘で大丈夫なのかよと思えば幻想の奇術師カーティスなんていうお節介野郎が後ろで目を光らせているので、本人はけっこう伸び伸びやっていた。ん?傭兵としての実力?この俺様と五分で喧嘩張れるんだぞ、今さら説明いらないだろ。あれに足りないのは経験とずる賢さだけさ。

ただ、近くにいるとやたら思考を読んでくるので、えらく長い時間かかったオレの重力使いの力のリハビリ中は、まぁ世話焼かれてウザかった。どうもそのあたりの様子を窺っていた悪友どもが何やかやとウワサをバラまいてくれたらしい。

「ふふーん、そっかそっか。青春だねぇ」とオーリエイト姉ちゃん。ニヤニヤ笑いが止まらない。

「僕、アレクサンドラ好きだな。心に曇りがないから、側にいてストレスがない」とスワラー。

へぇ、思考が読める娘と意識を操れる坊やの相性がいいとは意外だね。

「じゃ今度また組めばいいだろ」

さ、仕事仕事。傭兵ってのは退屈な時間が多いから、ほっとくと碌な話にならないもんだぜ。

「チェーグラ、そっちはどうだ」とオレは襟のマイクに呼びかけた。

ツッ、と雑音が入って通信機に答えが合った。

「西から来てますよ。ザブザブと沢山」

「すぐ向かう。ご苦労さん!」とオレ。

今日の貧乏くじ、傭兵チェーグラは監視役。いままで沼地に浸かりながらひたすらこの機会を窺っていた。

今回のオレたちの任務は強行偵察。

このゼロスクレーター湖沼地帯(穴ぼこだらけのダストホール群のこと)を治める魔王から、領地に侵入してくる盗っ人や流れ者、特に最近話題の“絶望”の群衆が迫っているならそれを見つけ、撃退せよとのお達しだ。

「聞いてたな。行くぞ、おめーら!」

オーリエイト姉ちゃんとスワラーは真顔で頷いた。

仕事の時間だ。

深夜の沼地をよれよれの群衆が進んでいた。

そもそも相当深さのある沼地に装備(やオレみたいな重力使い)の助け無しに入り込もうというのがアホなのだ。上空から見るとその無謀さがよくわかる。

「こりゃわざわざ撃退しなくても、ほっときゃ自滅しそうだけどな」とオレ。

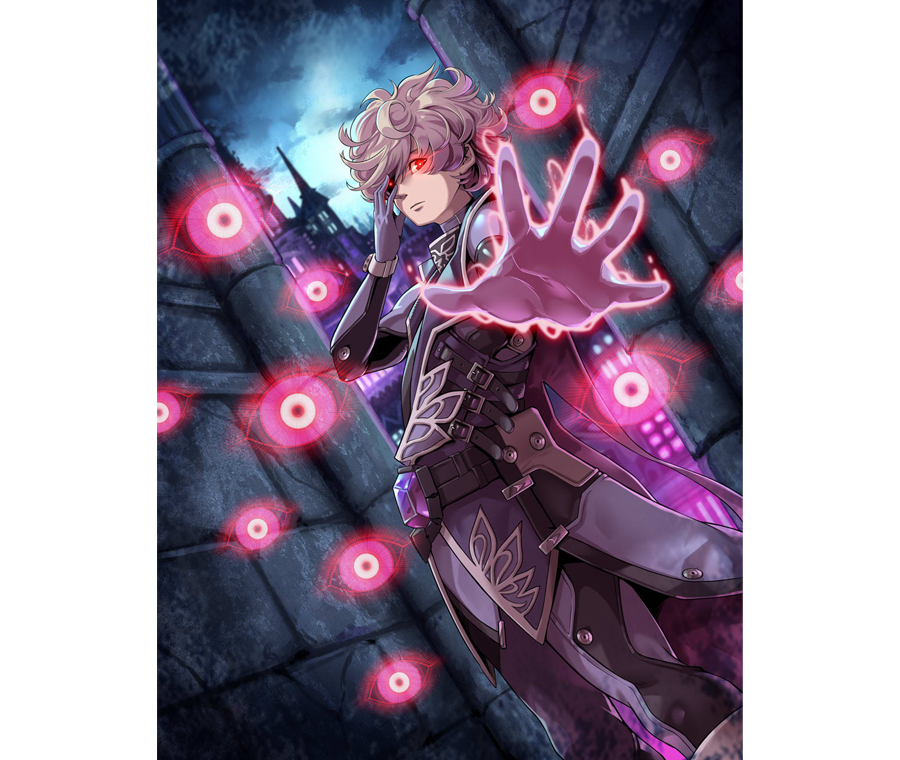

「僕が全員、後戻りさせよう」

とブレインウォッシュ・スワラー。得意は二つ名の通り、洗脳だ。

くるくる髪の少年という見かけに騙されて油断すると、その輝く目に魅入られて操られることになる。

「それは最後にね。とりあえず、あたしがやる。この群れを足止めしたっていう証拠は残したいからね」

とオーリエイト姉ちゃん。さっきのおふざけとは打って変わって、今はこの重力のカーペットの上で“本気の構え”だ。

かなり高い空中に浮いているオレたちの周りで、風がうなり始めた。

オーリエイトヘイズ・ラプチャーの金髪が夜目にも鮮やかに輝いていた。

ムーン……。

気温が急激に下がってきた。年中蒸し暑い、この沼地では異常な現象だった。

黒い雲がかろうじて明かりをくれていた空のブラント月を隠した。

ゴロゴロと腹に堪える低音が響いたとき、

霹靂──すさまじい雷光と衝撃が、いくつも同時に沼地に炸裂した。

燃える木々の明かりが、倒れた人々の姿を照らしていた。

「すっげぇな。いつもながら」

オレとスワラー、合流してさっぱり泥を落としたチェーグラは畏敬の目で、平然と髪を整えるオーリエイト姉ちゃんと地上の様子を見比べていた。

「みんな死んだの」とスワラー。

「ううん。遠目に落としといたからね」とオーリエイト姉ちゃん。

「気絶しているだけだよ。武器は全部切り払ってあるから、無害だ」

とチェーグラ。攻撃時には両の手がブレードと化す男、断裁の剣舞チェーグラはことも無げに言った。

落雷の連続攻撃が炸裂する直前、オレが重力の力で沼から上空に引き上げるまでのほんの僅かな間に、この男は大勢の群衆の武装している人間だけを狙って擦り抜け、無力化したのだ。

いや、傭兵ってのはおっそろしい化け物ぞろいだぜ。オレは絶対敵にはしたくないね。

「燃えてる木はどうしますか」

「ほっといていい」とオレはチェーグラに答えた。

沼地の水辺の木がまばらだったし、そもそもこの辺りでは野火になるほどの植物がない。大丈夫だ。

眼下で一人、また一人とよれよれの群衆が背を向けて沼地から遠ざかっていく。

雷の音と衝撃は派手だから、やつらの正気を取り戻すには十分だっただろうが、とどめはいまスワラーが群衆に放った洗脳だ。この地についての拒絶を意識に深く植え付けられたから、沼地に足を踏み入れることはもう無いだろう。

だが、このまま不作続きの畑、底をつく食糧、不安と外敵から身を護るのに精一杯の暮らしが続けば、いつか他の土地が……他の土地?それならまたオレたちに仕事が来るだけの話だ。

“絶望”したからといって何をしてもいいって理屈にはならない。

殺伐とした仕事に見られがちなオレたちだって他人のものや土地を無理に奪ったりはしないんだぜ。それはプロの傭兵じゃなく野盗の仕業だからな。

「さてと、引き上げるか」

オレが促すと、三人の傭兵はオレの作った(不可視の)重力のカーペットに寝転んで身体を休めた。それでいい。事あるまでぐっすり眠っとくのもプロの心得の一つだぜ。あとは依頼者の魔王に報告して報酬をもらうだけ。あんまり後味は良くないがこれも仕事だ。

意気上がる陽の光、希望の朝はまだ遠い。オレは皆の寝顔を見下ろしながらちょっと和んだ。

仕事次第では敵にもなるが、やっぱり仲間がいるってのは良いな。

何だかちょっと目が染みて鼻の奥がツンとするが、これはさっきから立ち込める煙のせいだ。こんな気持ち、傭兵稼業に首までどっぷり漬かんないとわからないだろう。

あーあ、ここに思考が読めるアイツがいなくてホント良かったぜ。

Illust:touge369

Illust:touge369《後編に続く》

----------------------------------------------------------

→砂塵の重砲 ユージンと砂塵の銃士については、ユニットストーリー003「砂塵の重砲 ユージン」026「砂塵の榴砲 ダスティン」を参照のこと。

→ディヴァインシスターについては、ユニットストーリー005「ディヴァインシスター ふぁしあーた」を参照のこと。

→重力の支配者バロウマグネスとダークステイツの傭兵たちについては、ユニットストーリー006「重力の支配者 バロウマグネス」018「異能摘出」を参照のこと。

----------------------------------------------------------

本文:金子良馬

世界観監修:中村聡

世界観監修:中村聡