ユニット

Unit

短編小説「ユニットストーリー」

前回までの『重力の支配者 バロウマグネス』──

オレの武器は重力、重力こそ俺の味方だ。

「おらおら潰れろッ下等生物ども! ヒャーッハハハー!!」

「一人は慣れてる。一人のほうが気楽だわ」

「一生こうしてるわけにもいかねぇだろ。オレたちの“力”には価値がある。活かさない手はない」

「おじさん、うるさいよ。もういなくなって」

──!!

次の瞬間、廃屋の建家ごと地平線の彼方までおっさんはふっ飛んでいった。

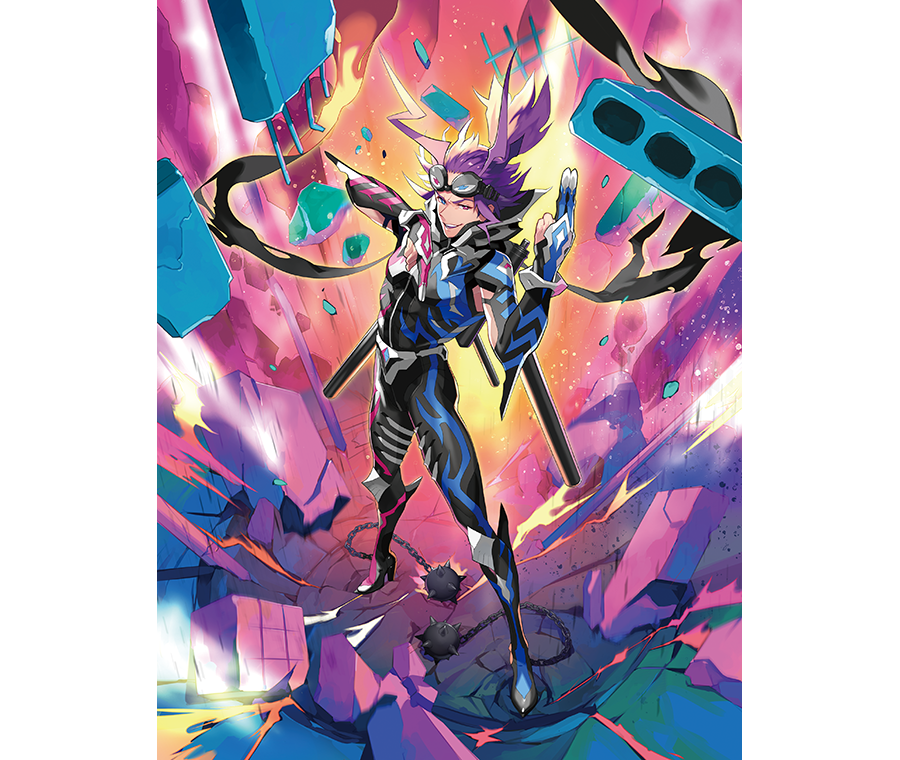

Illust:桂福蔵

Illust:桂福蔵

「……ってことで、待たせたなぁ!オマエら。絶対侵入不能の『ギレ=グブレの無窮迷路』にバロウマグネス様降臨だぜ!」

オレは2本指でチャッと額を弾いてみせた。残念なことにその手は拘束され、観客といえばこの真っ白に輝く球形の部屋には俺の他に、男と女の二人、あとは真ん中にあるここだけ矩形の地面にぽつんと生えた小さな苗木がいるだけなんだが。

「相変わらず可笑しなヤツ」

ゼイルモートはぼそりとつまらなさそうに呟いた。チッ、相変わらず面白くねぇヤツ。

『チッ、あいかわらず面白くねぇヤツ』

オレの思考をヤツは、無表情で言葉にした。見る度に思うけどコイツ本っっっ当に目つきが悪い。性格の悪さが透けて見えるぜ。だから絶対にあの……。

「『だから絶対にあの』?」とゼイルモート。

おっと!思考読まれてんだった。あぶねぇあぶねぇ。

ちなみにダークステイツの傭兵連中では、まぁ探せばいなくもないこの思考読み能力だが、コイツ、ゼイルモートは“至近距離限定の受動音声再生”型。つまり目の前のオレが心の中で音声として考え、思い出したことを読めるタイプだ。弱いながらも頑張れば“少し離れた相手と考えたことを送受信できる”オレみたいな型や、送信はもちろんかなり離れた場所からも相手の思考や感情の流れそのものを容易に読み取れてしまう、オレの同僚みたいなまったく油断ならない強力な型もいる。

ということで、オレは気を逸らすため、また“ひとり前回までのあらすじ”の音声再生に思考を巡らせた。《世界の選択》のちょっと前にあの土地の魔王から請けた沼地での仕事なんてどうだ。

「つまらん。傭兵チームにとって暴徒鎮圧など赤子の手を捻るようなものだろう。おまえ達の技見せ自慢じゃないか」

とヤツ。なんだよ、せっかくあの時のオレ様の活躍を頭の中の“音声”で再生して攪乱してやろうと思ったのに。ここでオレは思わず口に出しちまったね。

「「ホント、面白くねぇヤツ」」

ほら見ろ、野郎二人で見事なデュエットだ。

クククク、ヤツの後ろで女が笑った。イヤな笑いだった。

「観念しろ、バロウマグネス。早く、ここを開ける合図を送れ。命だけは助けてやる」

ったくこんな使い古された決まり文句、今どき言うヤツいるとはね。

オレは蛇のように絡みついてくるヤツのどろんとした視線から素早く目を逸らしながら答えた。ひと言だけ。

「やーなこった!」

ゼイルモートは陰気な嘆息をついた。この尋問はまだまだ終わりそうもない。

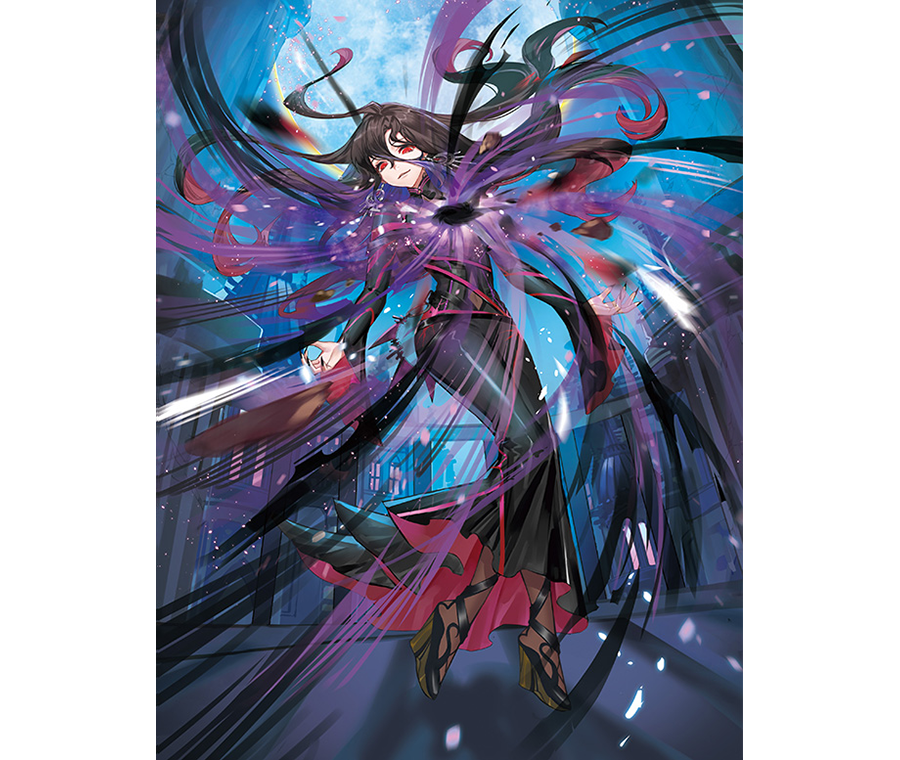

Illust:BISAI

Illust:BISAI

ダークステイツの西の端。広大な森のド真ん中に『ギレ=グブレの無窮迷路』はある。

依頼を受けたオレが、活動の拠点にしている東部からわざわざ大陸を横断してここまで来た理由、それがこの迷宮の特殊な構造にあった。

「重力障壁だぁ?」

いつもの酒場で、幻想の奇術師カーティスから情報を聞いたのは6日前のことだ。

「そう。調査によると『ギレ=グブレの無窮迷路』はね。地下の宝物庫がこういう二重の球体構造になっていて……」

カーティスはテーブルに置いた紙にペンで◎を描いた。そして円と円の間を不規則な矢印で結んでいく。

「この外側と内側の間に、こういう荒れ狂う超重力の層があるそうなんだ。重力使い以外が迂闊に踏み込んだらペシャンコ、さ」

「誰がそんな仕掛けを造ったの?」

とアレクサンドラ。この銀髪の女は重力使いとしてはオレが知る限り、もっとも強い力を持っている。

ちなみに、オレとこの娘がどうやって知り合ったかは……あぁもう、面倒くさいからそこらの傭兵に訊いといてくれよ。ランペイジ城址で網張ってたら森に住んでたアレクサンドラに返り討ちにされただの(痛み分けだっつーの!)、アレクサンドラを傭兵にスカウトするためにオレが受け取るはずだったギャラ全額もって行かれただの(これはホント……)、とある件でオレが力を失った時のリハビリに押しかけ女房的に介護されただの(これはウソだぞ!絶対信じるなよ)……まー、いくらでも尾ひれを付けて喋ってくれるだろうからな。

「重力を操れる存在は稀だ。超科学技術をもった異世界の古代生物なのかもね」とカーティス。

「けっ、奇術師が!子供に変なデマ吹きこんでんじゃねーよ!」とオレ。

「デマじゃないよ」「誰がガキよ!」

二人が一斉に抗議するのに片耳を塞いで、オレはいつもの通り重力を操り指一本でジョッキを傾けた。

すると、くるりとジョッキが回ってオレの顔にビールが派手にぶちまけられる。

「ごぼぁ……くぉら!なにしてくれてんだ、テメェ!」

とオレはアレクサンドラを指さす。アレクサンドラは舌を出してそっぽを向いた。ったく手癖の悪い重力使いだぜ。森育ちの田舎娘が、傭兵どもの間で鍛えられるとこうなるのかね!

「うっさいのよ!そういう環境に放り込んだのはアンタでしょ!」

あ、こいつも思考が読めるんだった。オレはますますエキサイトした。

「勝手に他人の思考読むなっていつも言ってんだろが!そういうとこがガキだっつってんだ!」

「はぁぁ!?じゃあオトナって何よ?」

「まずはやたらキャンキャン吠えない落ち着きだ!余裕たっぷりの色気と押さえてもにじみ出る鋭い知性!それとホラ、もっとこう……グラマーでだなぁ!」

「そのおじさんっぽい妄言、もうひとことでも言ったらこの店ごと叩き潰すからね!」

アレクサンドラの銀髪は殺気に逆立っていた。周囲のテーブルと食器も浮き上がっていく。やんのかコラ!

「まぁまぁ、二人とも。周りのお客さん達も迷惑してるから……」

とカーティス。怒鳴り合うオレたちを尻目に淡々と説明を続ける。

「今回の依頼は『ギレ=グブレの無窮迷路』の中心部にあると言われている至宝なんだ」

「「至宝?」」

オレたちは色めき立ち、食器とテーブルが元の位置まで落ちた。まぁ傭兵ってのは高い報酬のためにわざわざヤバイ状況に飛び込んでいくわけだし。宝と聞いて目の色が変わってしまうのは仕方ない。

「あ、奪っちゃダメだよ~。“重力の罠を突破して中の宝物の状態を見てくること”が仕事。今回の依頼主は現地で待ってる。チームも僕が選んであるから、店の表で合流して。頼んだよ、お二人さん」

じゃあよろしく。カーティスは笑うと現地までの旅費と地図をテーブルにおいて、酒場を去った。

ケンカしていたはずのオレとアレクサンドラが思わず、あれ?ひょっとしてもう引き受けたことになってる?と顔を見合わせるほど鮮やかな、それは実に幻想の奇術師らしい去り際だった。

Illust:篠丸峰山

Illust:篠丸峰山

「ほう。それでその依頼人には会えたのか?そいつは誰だった?」とゼイルモート。

いけね。また読まれた。さすがにぼーっとしてきたぞ。一体いつまでこんな睨み合いしてるつもりなんだ。

「何時間でもだ。ここは時が存在しない世界だからな。インへイル」

「私、早くここを抜け出してお風呂入りたいわ。ゼイルモート」

インへイルと呼ばれた女は長い黒髪をかきあげた。

この『ギレ=グブレの無窮迷路』の中心部に時間が無い、という理屈についてはゼイルモートから説明を受けていた。なんでも、氾濫する超重力によって隔絶されたこの球体の中は惑星クレイの中に生じた異空間であり、外界から観測すると内部の時間経過は限りなく0に近くなるんだと。何言ってるんだかわからない?オレもわからん。

「ゼイルモートとインへイルか。西部のデスペラードとしちゃ知られた名前だな」とオレ。

「おまえとは一度仕事をした。北部の国境の雪山で」とゼイルモート。

「憶えてるぜ。最後はオマエの裏切りであやうく全滅しかけた」

「そしておまえの重力の一撃でボクは死にかけた。生き埋めにされてな」

ひと口で説明するのは難しいが傭兵っていうのはこういうもんだ。依頼内容やその場の損得・貸し借りと照らして敵と味方が容易に入れ替わる。いちいち「あの時はこうだった」なんて、つまんねぇこだわりを持ってるとこの変わり身の早さについてこられない。そんなんじゃプロとしてやってくのは難しいぜ。

「へっ、戦闘中の敵前逃亡としちゃ当然の報いだぜ。あれでも手加減……ぐっ!」

オレのノドを真っ黒な“影”の手が手加減なしに締め付けた。あ、あれ?やっぱりちょっとは根に持たれてたかな。

「そろそろそのうるさい口を閉じろ、このお調子者」

ゼイルモートは背後に“影”を背負いながら目をギラつかせていた。うぉ怖ぇ。

影に潜む死神 ゼイルモート。

そう、これが思考読みと並ぶコイツの本性であり“力”だ。オレたち重力使いみたいに、ダークステイツの傭兵は特殊能力をもつ者がほとんどだ。オレも相手がこいつでなければ遅れをとるなんて事はないんだが、ここに入った瞬間、どうやらこの迷宮の入り口で待ち伏せてそれ以来ずっとオレの影に潜んでいたゼイルモートと連れの女、インへイルが実体化してオレに手枷をはめちまったって訳だ。影に潜む死神ゼイルモートの能力は光に当たってできた影ならばどこにでも潜むことができるというもの。一緒にある程度の人数や物も移動させられるらしい。予測不能の厄介な力だ。

それにしてもなんなんだよ、この手枷は!

「そう。それが今回の依頼を引き受けた理由だよ、バロウマグネス。まったく力が入らないだろ?」

「こんなもん、一体どこから」

「思い出せ。おまえは過去にも同じような目に遭っている。その時の重力核採取装置もまだ持っているはずだ」

「くっ、これで厄介払いできたなどと思うなよ、バロウマグネス。その力は我のものだ。お前が何をしようと刈り取るのはこの我なのだ」

「あれは……あのおっさんの正体はオマエか?!ゼイルモート」

「違う。ボクにはあの方ほどの力はないよ」

あの方だぁ?確かにあのおっさんの正体はカーティスの調査でもわからなかった。誰だ。誰なんだオレを付け狙うヤツとは一体?

「心配するな。重力使いの代わりは見つかった。この迷宮を突破し世界樹を奪取できればお前たちはもう用済みだ。無効化手段もこうして証明されたしな」

確かに油断はあったにしても、枷をはめられたらオレの重力の力がまったく使えねぇとは、なんなんだこの技術は。まずいぜ。これじゃ外で待ってるあいつも……「じゃ帰りも頼んだぜっ、アレクサンドラ」。

「アレクサンドラ。それがあの女の名前か」

しまった!今までの思考では呼んでいなかったから名前はバレなかったのに……い、いや、まだ名前が知られただけだ。

「違う。おまえの負けだ、バロウマグネス。名前さえわかれば……インヘイル」

女は頷いて黒いボディースーツの胸の前を開けた。

「!? おい、なんだそりゃ……」とオレ。

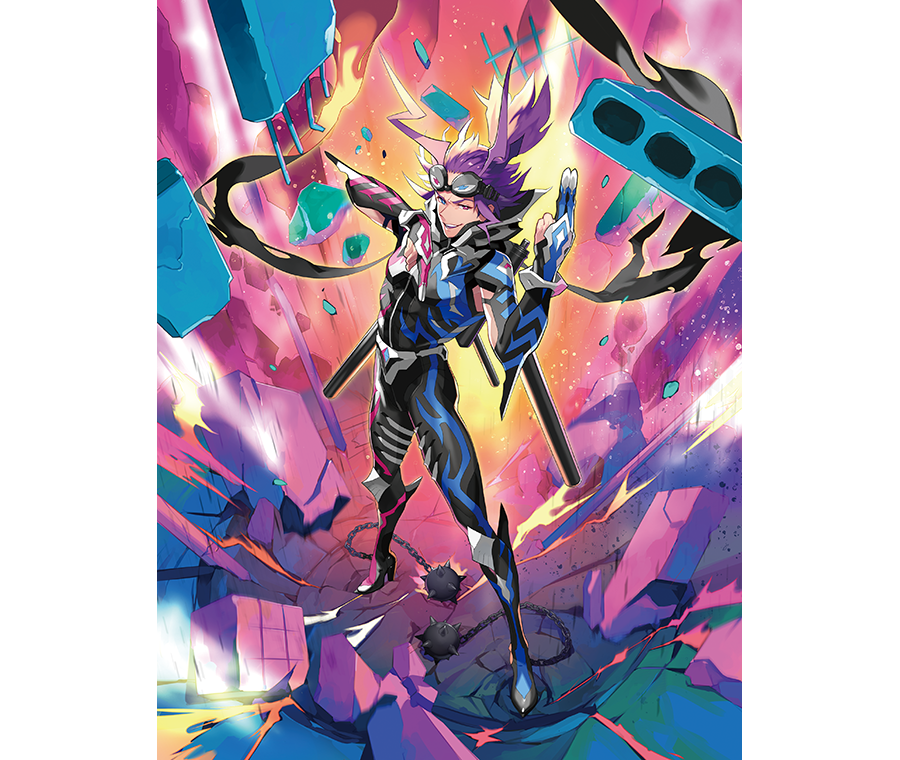

Illust:nima

Illust:nima

そこには当然広がっているはずの肌はなかった。拳大の穴が黒く口を開けている。

「インヘイル・ピット。彼女に名前を呼ばれたものは原子の渦に分解されあの穴に吸い込まれる」

「アレクサンドラ」

女は球体の部屋の扉を開けると、隔てられた向かいにあるもう一方の扉に呼びかけた。ここからだと不可視の重力は隙間に吹き荒れる猛烈な風として感じることができる。

「へっ。呼んだって開けるもんかよ」開けるな、アレクサンドラ。頼む。……ダメだ!思考もうまく飛ばせない。

「いいや。必ず開ける。よく聴いてみろ、これは声では無い」とゼイルモート。

確かに、この重力の猛風の中で声など対岸には届かない。強い思念で呼びかけているのだ。それはこの部屋まで架けた“重力のトンネル”を、帰りにまた造ってもらうためにアレクサンドラと決めていた合図だった(イメージとしてはアレクサンドラが渡してくれた梯子の上をオレが重力に逆らって這い上ってきた感じかね)。彼女の名前を思うこと、それがつまり帰還のためのコードだ。

「アレクサンドラ!扉を開けてくれよ!」

その思念は巧妙にオレの波動に似せられていた。この女は思考伝達できる上に擬態もできるのかよ?!だけどこれこそがインへイルが獲物を誘い出す悪知恵なんだろう。これではアレクサンドラにはオレが思った事なのか、インへイルが送った思考なのかわからない。ましてこの命懸けの冒険、内部にはオレしかいないはずなのだから。このままではトンネルが開いたと同時にアレクサンドラは原子に分解され、消滅する寸前のアレクサンドラの影を通じてこの二人だけが向こうの扉から地上へと戻ることになる。

扉が開いた。

目に見えない重力のトンネルが架けられ、この球体までの空間が安全になった。

吹き荒れていた風が止んだ。

「今よ!」

扉の向こうから、アレクサンドラの声が飛んだ。

それはいっぺんに起こった。

オレはノド元までせり上がっていた運命力が秘められた石を勢いよく、手枷に吐きかけた。

バシッ!

重たい手枷が粉々に砕ける。そのまま輝く石を手に握った。

オレの“力”が復活し、増大する。

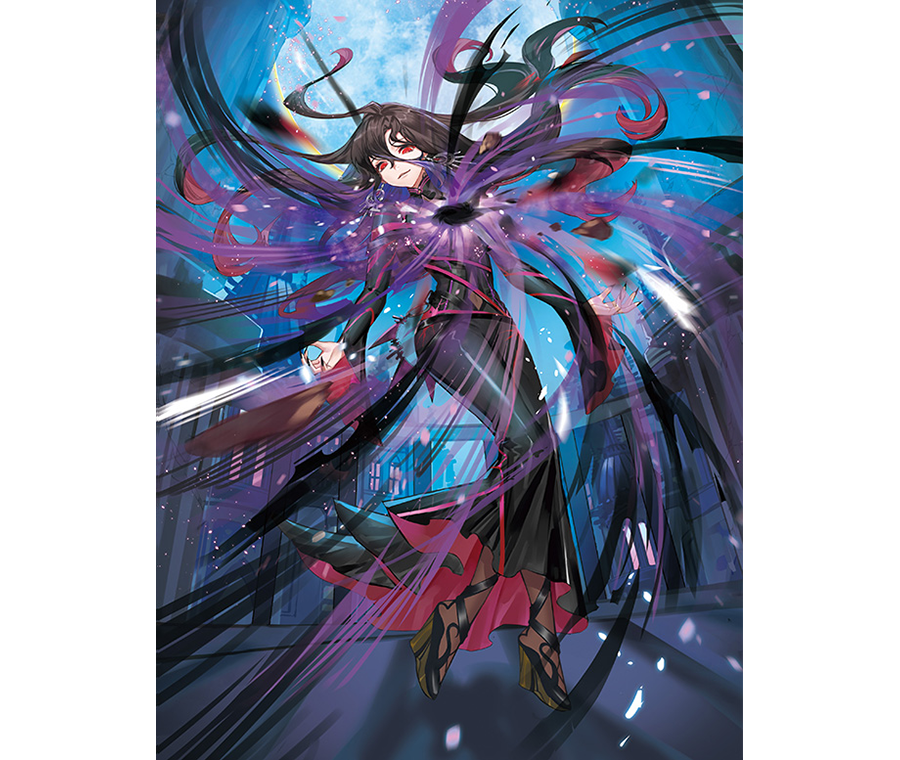

Illust:桂福蔵

Illust:桂福蔵

オレは溜めていた力を一気に解放した。

部屋の中央に安置されていた苗木を抱え根を切り取ろうとしていたゼイルモートと、アレクサンドラを胸の陥穽に呑み込もうと構えていたインへイルを重力の腕で抱え込む。なぁに力さえ使えればオレ様は無敵だからな。抵抗する間など与えないぜ。

こんな所に長居は無用だ。依頼はとうに果たしてる。さぁて、ここはオレ様の秘儀を披露するとしよう。

『磁極反転・天則決壊』ッ!

オレはフルパワーを解放した。足につけていた鉄球が二つとも砕け散る。(ちょっと囚人っぽくてお気に入りだったんだがな、あのアクセサリー)

「とうッ!」

来るときは何時間もかかった球体と対岸の地下迷宮の扉の移動は一瞬だった。

そして対岸に辿り着く、最後の一息。

両脇に重力で抱えていたゼイルモートとインへイルを扉の向こうに放り投げた。この重力の奔流のただ中に放り出しても良かったんだが、まぁ見殺しにするほどの極悪人でもない。ところがこれでオレの勢いがやや落ちた。このままでは仮設した重力のトンネルが消えちまう。

「掴まって!」

オレはアレクサンドラが差し伸べた手を掴み、扉の向こうへと這い上った。助かったぜ。だがその時──

「良かった……きゃっ!」

アレクサンドラはほんの一瞬油断した。こういう所に経験の少なさが出てしまう。

足を滑らせたアレクサンドラは、閉じかけた“重力のトンネル”の向こうに吸い込まれた。

超重力の奔流が吹き荒れる嵐の向こうに。

アレクサンドラーッ!

オレは叫んで、背後にいる二人の重力の戒めを解いた。

「おまえら手伝え!」

「手遅れではないのか」とゼイルモート。

「いまはまだオレが支えてる」

“重力のトンネル”はアレクサンドラだけの特技じゃない。オレは人間の身体がギリギリ耐えられる程度にアレクサンドラを超重力の奔流から守る障壁を維持していた。沈みかけた遭難者に救助袋をかぶせて支えている感じだ。大丈夫、あの娘の手応えはまだある。

「経験が浅いのになぜ連れてきた?重要な任務の大事なパートナーとして」

と目つきの悪いゼイルモートが訊く。今こっちは隙だらけなのに、なぜか殺す気は無いらしい。

「それは……重力使いだからだ。しかも、オレ様、並みに力が強い……」

オレは脂汗を流しながら踏ん張った。頑張れ、アレクサンドラ!

「それだけか?本当に?」しつこいぜ、“影に潜む死神”が。

「ごちゃごちゃうるせぇ!オレが見つけたからだ!森に独りで潜んでた田舎娘のコイツを、オレが誘って、外の世界に連れ出した!だから……放っとけねぇんだよッ!」

「……わかった。手伝ってやろう。インへイル」ゼイルモートは陰気な声でヤツの相棒に指示した。

「よし!てめーら、さっき命助けた分、倍返しで返せよ!」

「しょうがないわね。じゃあ分解しない程度に吸い寄せてあげる。一緒に名前呼びなさい。力が増すから」とインへイル。

アレクサンドラ!アレクサンドラ!!オレたちは呼びかけた。

闇の吸引が強まった。じりじりと扉の縁にアレクサンドラの銀髪が見えてくる。

「アレクサンドラ!」

オレはアレクサンドラの肩をつかんで引き上げる。あともう少し。無言でゼイルモートが手を添えた。

ドサッ。バタン!

アレクサンドラの全身が床に倒れこんだのと、迷宮の扉が閉じたのは同時だった。

危機一髪だった。

オレは荒い息をついて迷宮の通路の天井を見上げていた。

ふと気がつくと、ゼイルモートとインへイルの姿は消えていた。傭兵ってのは逃げ足が速いもんさ。まぁ今ので貸し借り無しといった所か。

アレクサンドラの呼吸も聞こえた。

「無事か」

「なんとかね」

その応答にはなんだか違和感があったんだが、この時のオレはいっぱいいっぱいだった。

「オレの呼びかけさ。アレ、偽物だとなんで気がついた。なんで罠だと?」

「アンタみたいな口の悪い人間が、“扉を開けてくれよ”なんて言わないでしょう。気づくわよ」

ハハッ。確かに「ここ開けやがれ」とかだよな。オレは思わず笑った。いい勘してる。こりゃ前言撤回だな。もう一人前の傭兵だぜ。

「さぁて、地上に戻るかね。たぶん地上班にもあの二人は捕まえられないだろうな」

「そうね」

持ち込んだ化学照明の灯りに、立ち上がったアレクサンドラが浮かび上がった。

!?

オレは凍り付いた。

「あぁ、なるほど。カーティスに警告されてはいたけど。これいいわね」

女性にしては低めの艶やかな声。その女は取り出した手鏡で己が姿を満足げに眺めていた。

「重力異常に長くさらされると心身ともに変質することがあるそうなのよ、重力使いは」

黒いスーツに包まれた身体は、さっき別れた時とは別人になっていた。そのプロポーションときたら、もう……。

「それ以上考えたら潰すわよ。バロウマグネス」

はっ、オレは直立不動になり、アレクサンドラは素早く自分の荷物をまとめると身を翻した。

「ところで。ざっと見積もった計算だけど、さっきのアンタの重力解放でここの構造が緩んでいる感じよ」

「あれは……超重力を一点突破するには、アレしかなかったというか……」

「知ってる。とっさなのに良くやったわね、誉めてあげるわバロウマグネス。でもここは一度崩れれば私たち重力使いでさえ、もう二度と立ち入ることはできない。あの木は誰の手にも触れられなくなる。ただ、誰が造ったのかも、なぜあの苗木が安置されていたのかも永遠の謎。それと球体の中のあれ、“ダークステイツ最後の世界樹”と呼ばれているそうよ。古い文献ではね」

なんなんだ。このあふれ出る知識とズハズバ切れる判断力は。オレは落ちた顎を戻せないまま黙って聞いていた。

「さぁ。早く戻らないと化石になって発掘されるまで太陽は拝めないわよ。ぼーっとしてないで急ぎなさい」

これも持って、とアレクサンドラに言われるまま、オレは仮設基地の荷物を浮かせると見事な身のこなしで歩く彼女の後に続いた。いや、こんな美人を見てぼーっとするなというほうが無理だろ。

しかし超重力の奔流があのアレクサンドラを、まさかこんな風に変えるとはなぁ。

なんという偶然。なんという奇遇。もう二度と試すことはできないけど。

Illust:root

Illust:root

地上で待機していたライラック・ラッシャー、ディプレション・サーヴィア、そしてオーリエイトヘイズ・ラプチャー姉さんと巻き毛のブレインウォッシュ・スワラーが、グラマラスな美女に変わったアレクサンドラの帰還にどれほど驚愕したかは省略させてもらうぜ。だいたい想像つくだろ。男性陣は言葉を失うし、女性陣のはしゃぎっぷりったら、それはもう……。

まぁ、オレにはまだ片付いていない大事な用がもう一つあったからな。

森の外れで依頼人が待っていた。

報告が終わるとオレは借り物を返却した(ちなみにちゃんと洗って磨いといたぜ、アレクサンドラにうるさく言われてさ)。

「これのおかげで命拾いしたぜ。ありがとな」

オレの後ろでは慣れた手つきで報酬を数え終えたアレクサンドラが、満足げに頷いていた。この依頼人の前でも物怖じしないのは頼もしい。

「“ダークステイツ最後の世界樹”がもう誰の手にも触れない状態なのは安心だ。重力使いにしか入れない迷宮でも役に立つだろうと思って預けたが、この魔石を呑み込んでおくとは想像しなかったな」

悪魔ディアブロス “暴虐”ブルースはそう言いながら、虹の魔石を懐に収めた。

「傭兵って仕事は奥の手が肝心でね。だがそいつはオレの手には余る宝物だよ。おかげで力余って洞窟を崩落させちまった」

「それでいい。魔石もそうだが惑星につながる力をもつ世界樹も、やはり人知れず守られているほうが望ましいようだ」

「この後はどちらに?」とアレクサンドラ。

「契約は完了した。競技場に戻る」

ブルースは待たせていた竜──リペルドマリス・ドラゴン──の背に足を掛けた。観客が俺を待っている、とその背中が語っていた。

「楽しみに観てるぜ、チーム・ディアブロス!」とオレ。

悪魔は軽く手を挙げると飛び去った。くぅ~渋いぜ、やっぱ強い漢はこうでなくちゃな。

「バロウマグネス」

「ん?」

オレは声に振り返った。その艶っぽい声と目が覚めるような美貌、落ち着いた態度には戸惑わされる。

「私、名前変えるわ。アトラクト・インヴァース」

アトラクト・インヴァースね。いいじゃないか。また名前呼ばれて吸い込まれそうになった時の防御にもなるし。しかも生まれ変わった原因まで含まれてる。うん、いい名前だ。すごく良い。

「そうね。ありがとう。やっぱり外に出られて良かったわ、私」

インヴァースはにっこり笑った。機嫌がいい時の笑顔はアレクサンドラと変わっていない。もっとも、変わった所もあるが……ってあれ?いま外の世界がなんとかって……。

「バロウマグネス!」

「え?あ、はい!はい!!……何か?」

「何かじゃないわ。レディをやたらジロジロ見ない!それともう大人なんだから少しは落ち着きなさい」

はーい、オレは学校の先生に叱られた生徒よろしく、そっぽを向いて瘴気たちこめるダークステイツの空に視線を泳がせた。そんなに見られるのがイヤなら、スーパーモデルみたいな美人っぷりを少しは隠せっつーの!これだから子供はさ。

※註.アルコール飲料の名称(ビール)は地球の似た製法のものを使用した。またダークステイツにも魔王主催のファッションショーに出演する容姿端麗な(地球で言う)「スーパーモデル」が存在する※

----------------------------------------------------------

《今回の一口用語メモ》

ギレ=グブレの無窮迷路

ダークステイツ西部の大森林の中心にある伝説の迷宮。

無窮とは「中心部を突き止められることのない」、「地下深くに封じられ無限の(耐久力をもつ)障壁に守られた」の意味らしい。

通常、岩盤や土砂、人口の壁や罠で侵入者を拒んでいるものが、この領域を外界と隔てているのは中心部との間に横たわる変位予測不可能な“超重力”の空間層であり、これは重力を操れる者以外は一瞬で分解されてしまうために、惑星クレイに数ある“突破不能”の迷宮の中でももっとも侵入困難なものの一つであるといえる。

ギレ=グブレの無窮迷路の至宝は、何者かの手によって古代にこれが造られた時から安置されている“ダークステイツ最後の世界樹”である。この最後というのには伝説があり、ギレ=グブレの世界樹が外界に出る時があれば時の門が開くと云われ、これはすなわち時空間を揺るがす大事件の前兆であるとされており、ギレ=グブレ領の領主(魔王)が唯一恐れる事として、古から現在まで庶民が炉端で唱える伝え歌でも残されてきた。

世界樹については

→ユニットストーリー049「ジプソフィラの妖精 アシェル」《今回の一口用語メモ》を参照のこと。

“ランペイジ城址の重力使い”アレクサンドラについては

→ユニットストーリー006「重力の支配者 バロウマグネス」

ユニットストーリー018「異能摘出」

を参照のこと。

重力使い、ダークイレギュラーズについては

→ユニットストーリー006「重力の支配者 バロウマグネス」を参照のこと。

ダークステイツの傭兵については

→ユニットストーリー006「重力の支配者 バロウマグネス」《今回の一口用語メモ》を参照のこと。

ダークステイツの傭兵たちの仕事風景とオーリエイトヘイズ・ラプチャー、および職業上のモラル(任務遂行の手段は時に過激だが犯罪者とは明らかに一線を画する)については

→ユニットストーリー040「ヴェルリーナ・エスペラルイデア(前編)」文中を参照のこと。

----------------------------------------------------------

本文:金子良馬

世界観監修:中村聡

オレの武器は重力、重力こそ俺の味方だ。

「おらおら潰れろッ下等生物ども! ヒャーッハハハー!!」

「一人は慣れてる。一人のほうが気楽だわ」

「一生こうしてるわけにもいかねぇだろ。オレたちの“力”には価値がある。活かさない手はない」

「おじさん、うるさいよ。もういなくなって」

──!!

次の瞬間、廃屋の建家ごと地平線の彼方までおっさんはふっ飛んでいった。

Illust:桂福蔵

Illust:桂福蔵「……ってことで、待たせたなぁ!オマエら。絶対侵入不能の『ギレ=グブレの無窮迷路』にバロウマグネス様降臨だぜ!」

オレは2本指でチャッと額を弾いてみせた。残念なことにその手は拘束され、観客といえばこの真っ白に輝く球形の部屋には俺の他に、男と女の二人、あとは真ん中にあるここだけ矩形の地面にぽつんと生えた小さな苗木がいるだけなんだが。

「相変わらず可笑しなヤツ」

ゼイルモートはぼそりとつまらなさそうに呟いた。チッ、相変わらず面白くねぇヤツ。

『チッ、あいかわらず面白くねぇヤツ』

オレの思考をヤツは、無表情で言葉にした。見る度に思うけどコイツ本っっっ当に目つきが悪い。性格の悪さが透けて見えるぜ。だから絶対にあの……。

「『だから絶対にあの』?」とゼイルモート。

おっと!思考読まれてんだった。あぶねぇあぶねぇ。

ちなみにダークステイツの傭兵連中では、まぁ探せばいなくもないこの思考読み能力だが、コイツ、ゼイルモートは“至近距離限定の受動音声再生”型。つまり目の前のオレが心の中で音声として考え、思い出したことを読めるタイプだ。弱いながらも頑張れば“少し離れた相手と考えたことを送受信できる”オレみたいな型や、送信はもちろんかなり離れた場所からも相手の思考や感情の流れそのものを容易に読み取れてしまう、オレの同僚みたいなまったく油断ならない強力な型もいる。

ということで、オレは気を逸らすため、また“ひとり前回までのあらすじ”の音声再生に思考を巡らせた。《世界の選択》のちょっと前にあの土地の魔王から請けた沼地での仕事なんてどうだ。

「つまらん。傭兵チームにとって暴徒鎮圧など赤子の手を捻るようなものだろう。おまえ達の技見せ自慢じゃないか」

とヤツ。なんだよ、せっかくあの時のオレ様の活躍を頭の中の“音声”で再生して攪乱してやろうと思ったのに。ここでオレは思わず口に出しちまったね。

「「ホント、面白くねぇヤツ」」

ほら見ろ、野郎二人で見事なデュエットだ。

クククク、ヤツの後ろで女が笑った。イヤな笑いだった。

「観念しろ、バロウマグネス。早く、ここを開ける合図を送れ。命だけは助けてやる」

ったくこんな使い古された決まり文句、今どき言うヤツいるとはね。

オレは蛇のように絡みついてくるヤツのどろんとした視線から素早く目を逸らしながら答えた。ひと言だけ。

「やーなこった!」

ゼイルモートは陰気な嘆息をついた。この尋問はまだまだ終わりそうもない。

Illust:BISAI

Illust:BISAIダークステイツの西の端。広大な森のド真ん中に『ギレ=グブレの無窮迷路』はある。

依頼を受けたオレが、活動の拠点にしている東部からわざわざ大陸を横断してここまで来た理由、それがこの迷宮の特殊な構造にあった。

「重力障壁だぁ?」

いつもの酒場で、幻想の奇術師カーティスから情報を聞いたのは6日前のことだ。

「そう。調査によると『ギレ=グブレの無窮迷路』はね。地下の宝物庫がこういう二重の球体構造になっていて……」

カーティスはテーブルに置いた紙にペンで◎を描いた。そして円と円の間を不規則な矢印で結んでいく。

「この外側と内側の間に、こういう荒れ狂う超重力の層があるそうなんだ。重力使い以外が迂闊に踏み込んだらペシャンコ、さ」

「誰がそんな仕掛けを造ったの?」

とアレクサンドラ。この銀髪の女は重力使いとしてはオレが知る限り、もっとも強い力を持っている。

ちなみに、オレとこの娘がどうやって知り合ったかは……あぁもう、面倒くさいからそこらの傭兵に訊いといてくれよ。ランペイジ城址で網張ってたら森に住んでたアレクサンドラに返り討ちにされただの(痛み分けだっつーの!)、アレクサンドラを傭兵にスカウトするためにオレが受け取るはずだったギャラ全額もって行かれただの(これはホント……)、とある件でオレが力を失った時のリハビリに押しかけ女房的に介護されただの(これはウソだぞ!絶対信じるなよ)……まー、いくらでも尾ひれを付けて喋ってくれるだろうからな。

「重力を操れる存在は稀だ。超科学技術をもった異世界の古代生物なのかもね」とカーティス。

「けっ、奇術師が!子供に変なデマ吹きこんでんじゃねーよ!」とオレ。

「デマじゃないよ」「誰がガキよ!」

二人が一斉に抗議するのに片耳を塞いで、オレはいつもの通り重力を操り指一本でジョッキを傾けた。

すると、くるりとジョッキが回ってオレの顔にビールが派手にぶちまけられる。

「ごぼぁ……くぉら!なにしてくれてんだ、テメェ!」

とオレはアレクサンドラを指さす。アレクサンドラは舌を出してそっぽを向いた。ったく手癖の悪い重力使いだぜ。森育ちの田舎娘が、傭兵どもの間で鍛えられるとこうなるのかね!

「うっさいのよ!そういう環境に放り込んだのはアンタでしょ!」

あ、こいつも思考が読めるんだった。オレはますますエキサイトした。

「勝手に他人の思考読むなっていつも言ってんだろが!そういうとこがガキだっつってんだ!」

「はぁぁ!?じゃあオトナって何よ?」

「まずはやたらキャンキャン吠えない落ち着きだ!余裕たっぷりの色気と押さえてもにじみ出る鋭い知性!それとホラ、もっとこう……グラマーでだなぁ!」

「そのおじさんっぽい妄言、もうひとことでも言ったらこの店ごと叩き潰すからね!」

アレクサンドラの銀髪は殺気に逆立っていた。周囲のテーブルと食器も浮き上がっていく。やんのかコラ!

「まぁまぁ、二人とも。周りのお客さん達も迷惑してるから……」

とカーティス。怒鳴り合うオレたちを尻目に淡々と説明を続ける。

「今回の依頼は『ギレ=グブレの無窮迷路』の中心部にあると言われている至宝なんだ」

「「至宝?」」

オレたちは色めき立ち、食器とテーブルが元の位置まで落ちた。まぁ傭兵ってのは高い報酬のためにわざわざヤバイ状況に飛び込んでいくわけだし。宝と聞いて目の色が変わってしまうのは仕方ない。

「あ、奪っちゃダメだよ~。“重力の罠を突破して中の宝物の状態を見てくること”が仕事。今回の依頼主は現地で待ってる。チームも僕が選んであるから、店の表で合流して。頼んだよ、お二人さん」

じゃあよろしく。カーティスは笑うと現地までの旅費と地図をテーブルにおいて、酒場を去った。

ケンカしていたはずのオレとアレクサンドラが思わず、あれ?ひょっとしてもう引き受けたことになってる?と顔を見合わせるほど鮮やかな、それは実に幻想の奇術師らしい去り際だった。

Illust:篠丸峰山

Illust:篠丸峰山「ほう。それでその依頼人には会えたのか?そいつは誰だった?」とゼイルモート。

いけね。また読まれた。さすがにぼーっとしてきたぞ。一体いつまでこんな睨み合いしてるつもりなんだ。

「何時間でもだ。ここは時が存在しない世界だからな。インへイル」

「私、早くここを抜け出してお風呂入りたいわ。ゼイルモート」

インへイルと呼ばれた女は長い黒髪をかきあげた。

この『ギレ=グブレの無窮迷路』の中心部に時間が無い、という理屈についてはゼイルモートから説明を受けていた。なんでも、氾濫する超重力によって隔絶されたこの球体の中は惑星クレイの中に生じた異空間であり、外界から観測すると内部の時間経過は限りなく0に近くなるんだと。何言ってるんだかわからない?オレもわからん。

「ゼイルモートとインへイルか。西部のデスペラードとしちゃ知られた名前だな」とオレ。

「おまえとは一度仕事をした。北部の国境の雪山で」とゼイルモート。

「憶えてるぜ。最後はオマエの裏切りであやうく全滅しかけた」

「そしておまえの重力の一撃でボクは死にかけた。生き埋めにされてな」

ひと口で説明するのは難しいが傭兵っていうのはこういうもんだ。依頼内容やその場の損得・貸し借りと照らして敵と味方が容易に入れ替わる。いちいち「あの時はこうだった」なんて、つまんねぇこだわりを持ってるとこの変わり身の早さについてこられない。そんなんじゃプロとしてやってくのは難しいぜ。

「へっ、戦闘中の敵前逃亡としちゃ当然の報いだぜ。あれでも手加減……ぐっ!」

オレのノドを真っ黒な“影”の手が手加減なしに締め付けた。あ、あれ?やっぱりちょっとは根に持たれてたかな。

「そろそろそのうるさい口を閉じろ、このお調子者」

ゼイルモートは背後に“影”を背負いながら目をギラつかせていた。うぉ怖ぇ。

影に潜む死神 ゼイルモート。

そう、これが思考読みと並ぶコイツの本性であり“力”だ。オレたち重力使いみたいに、ダークステイツの傭兵は特殊能力をもつ者がほとんどだ。オレも相手がこいつでなければ遅れをとるなんて事はないんだが、ここに入った瞬間、どうやらこの迷宮の入り口で待ち伏せてそれ以来ずっとオレの影に潜んでいたゼイルモートと連れの女、インへイルが実体化してオレに手枷をはめちまったって訳だ。影に潜む死神ゼイルモートの能力は光に当たってできた影ならばどこにでも潜むことができるというもの。一緒にある程度の人数や物も移動させられるらしい。予測不能の厄介な力だ。

それにしてもなんなんだよ、この手枷は!

「そう。それが今回の依頼を引き受けた理由だよ、バロウマグネス。まったく力が入らないだろ?」

「こんなもん、一体どこから」

「思い出せ。おまえは過去にも同じような目に遭っている。その時の重力核採取装置もまだ持っているはずだ」

「くっ、これで厄介払いできたなどと思うなよ、バロウマグネス。その力は我のものだ。お前が何をしようと刈り取るのはこの我なのだ」

「あれは……あのおっさんの正体はオマエか?!ゼイルモート」

「違う。ボクにはあの方ほどの力はないよ」

あの方だぁ?確かにあのおっさんの正体はカーティスの調査でもわからなかった。誰だ。誰なんだオレを付け狙うヤツとは一体?

「心配するな。重力使いの代わりは見つかった。この迷宮を突破し世界樹を奪取できればお前たちはもう用済みだ。無効化手段もこうして証明されたしな」

確かに油断はあったにしても、枷をはめられたらオレの重力の力がまったく使えねぇとは、なんなんだこの技術は。まずいぜ。これじゃ外で待ってるあいつも……「じゃ帰りも頼んだぜっ、アレクサンドラ」。

「アレクサンドラ。それがあの女の名前か」

しまった!今までの思考では呼んでいなかったから名前はバレなかったのに……い、いや、まだ名前が知られただけだ。

「違う。おまえの負けだ、バロウマグネス。名前さえわかれば……インヘイル」

女は頷いて黒いボディースーツの胸の前を開けた。

「!? おい、なんだそりゃ……」とオレ。

Illust:nima

Illust:nimaそこには当然広がっているはずの肌はなかった。拳大の穴が黒く口を開けている。

「インヘイル・ピット。彼女に名前を呼ばれたものは原子の渦に分解されあの穴に吸い込まれる」

「アレクサンドラ」

女は球体の部屋の扉を開けると、隔てられた向かいにあるもう一方の扉に呼びかけた。ここからだと不可視の重力は隙間に吹き荒れる猛烈な風として感じることができる。

「へっ。呼んだって開けるもんかよ」開けるな、アレクサンドラ。頼む。……ダメだ!思考もうまく飛ばせない。

「いいや。必ず開ける。よく聴いてみろ、これは声では無い」とゼイルモート。

確かに、この重力の猛風の中で声など対岸には届かない。強い思念で呼びかけているのだ。それはこの部屋まで架けた“重力のトンネル”を、帰りにまた造ってもらうためにアレクサンドラと決めていた合図だった(イメージとしてはアレクサンドラが渡してくれた梯子の上をオレが重力に逆らって這い上ってきた感じかね)。彼女の名前を思うこと、それがつまり帰還のためのコードだ。

「アレクサンドラ!扉を開けてくれよ!」

その思念は巧妙にオレの波動に似せられていた。この女は思考伝達できる上に擬態もできるのかよ?!だけどこれこそがインへイルが獲物を誘い出す悪知恵なんだろう。これではアレクサンドラにはオレが思った事なのか、インへイルが送った思考なのかわからない。ましてこの命懸けの冒険、内部にはオレしかいないはずなのだから。このままではトンネルが開いたと同時にアレクサンドラは原子に分解され、消滅する寸前のアレクサンドラの影を通じてこの二人だけが向こうの扉から地上へと戻ることになる。

扉が開いた。

目に見えない重力のトンネルが架けられ、この球体までの空間が安全になった。

吹き荒れていた風が止んだ。

「今よ!」

扉の向こうから、アレクサンドラの声が飛んだ。

それはいっぺんに起こった。

オレはノド元までせり上がっていた運命力が秘められた石を勢いよく、手枷に吐きかけた。

バシッ!

重たい手枷が粉々に砕ける。そのまま輝く石を手に握った。

オレの“力”が復活し、増大する。

Illust:桂福蔵

Illust:桂福蔵オレは溜めていた力を一気に解放した。

部屋の中央に安置されていた苗木を抱え根を切り取ろうとしていたゼイルモートと、アレクサンドラを胸の陥穽に呑み込もうと構えていたインへイルを重力の腕で抱え込む。なぁに力さえ使えればオレ様は無敵だからな。抵抗する間など与えないぜ。

こんな所に長居は無用だ。依頼はとうに果たしてる。さぁて、ここはオレ様の秘儀を披露するとしよう。

『磁極反転・天則決壊』ッ!

オレはフルパワーを解放した。足につけていた鉄球が二つとも砕け散る。(ちょっと囚人っぽくてお気に入りだったんだがな、あのアクセサリー)

「とうッ!」

来るときは何時間もかかった球体と対岸の地下迷宮の扉の移動は一瞬だった。

そして対岸に辿り着く、最後の一息。

両脇に重力で抱えていたゼイルモートとインへイルを扉の向こうに放り投げた。この重力の奔流のただ中に放り出しても良かったんだが、まぁ見殺しにするほどの極悪人でもない。ところがこれでオレの勢いがやや落ちた。このままでは仮設した重力のトンネルが消えちまう。

「掴まって!」

オレはアレクサンドラが差し伸べた手を掴み、扉の向こうへと這い上った。助かったぜ。だがその時──

「良かった……きゃっ!」

アレクサンドラはほんの一瞬油断した。こういう所に経験の少なさが出てしまう。

足を滑らせたアレクサンドラは、閉じかけた“重力のトンネル”の向こうに吸い込まれた。

超重力の奔流が吹き荒れる嵐の向こうに。

アレクサンドラーッ!

オレは叫んで、背後にいる二人の重力の戒めを解いた。

「おまえら手伝え!」

「手遅れではないのか」とゼイルモート。

「いまはまだオレが支えてる」

“重力のトンネル”はアレクサンドラだけの特技じゃない。オレは人間の身体がギリギリ耐えられる程度にアレクサンドラを超重力の奔流から守る障壁を維持していた。沈みかけた遭難者に救助袋をかぶせて支えている感じだ。大丈夫、あの娘の手応えはまだある。

「経験が浅いのになぜ連れてきた?重要な任務の大事なパートナーとして」

と目つきの悪いゼイルモートが訊く。今こっちは隙だらけなのに、なぜか殺す気は無いらしい。

「それは……重力使いだからだ。しかも、オレ様、並みに力が強い……」

オレは脂汗を流しながら踏ん張った。頑張れ、アレクサンドラ!

「それだけか?本当に?」しつこいぜ、“影に潜む死神”が。

「ごちゃごちゃうるせぇ!オレが見つけたからだ!森に独りで潜んでた田舎娘のコイツを、オレが誘って、外の世界に連れ出した!だから……放っとけねぇんだよッ!」

「……わかった。手伝ってやろう。インへイル」ゼイルモートは陰気な声でヤツの相棒に指示した。

「よし!てめーら、さっき命助けた分、倍返しで返せよ!」

「しょうがないわね。じゃあ分解しない程度に吸い寄せてあげる。一緒に名前呼びなさい。力が増すから」とインへイル。

アレクサンドラ!アレクサンドラ!!オレたちは呼びかけた。

闇の吸引が強まった。じりじりと扉の縁にアレクサンドラの銀髪が見えてくる。

「アレクサンドラ!」

オレはアレクサンドラの肩をつかんで引き上げる。あともう少し。無言でゼイルモートが手を添えた。

ドサッ。バタン!

アレクサンドラの全身が床に倒れこんだのと、迷宮の扉が閉じたのは同時だった。

危機一髪だった。

オレは荒い息をついて迷宮の通路の天井を見上げていた。

ふと気がつくと、ゼイルモートとインへイルの姿は消えていた。傭兵ってのは逃げ足が速いもんさ。まぁ今ので貸し借り無しといった所か。

アレクサンドラの呼吸も聞こえた。

「無事か」

「なんとかね」

その応答にはなんだか違和感があったんだが、この時のオレはいっぱいいっぱいだった。

「オレの呼びかけさ。アレ、偽物だとなんで気がついた。なんで罠だと?」

「アンタみたいな口の悪い人間が、“扉を開けてくれよ”なんて言わないでしょう。気づくわよ」

ハハッ。確かに「ここ開けやがれ」とかだよな。オレは思わず笑った。いい勘してる。こりゃ前言撤回だな。もう一人前の傭兵だぜ。

「さぁて、地上に戻るかね。たぶん地上班にもあの二人は捕まえられないだろうな」

「そうね」

持ち込んだ化学照明の灯りに、立ち上がったアレクサンドラが浮かび上がった。

!?

オレは凍り付いた。

「あぁ、なるほど。カーティスに警告されてはいたけど。これいいわね」

女性にしては低めの艶やかな声。その女は取り出した手鏡で己が姿を満足げに眺めていた。

「重力異常に長くさらされると心身ともに変質することがあるそうなのよ、重力使いは」

黒いスーツに包まれた身体は、さっき別れた時とは別人になっていた。そのプロポーションときたら、もう……。

「それ以上考えたら潰すわよ。バロウマグネス」

はっ、オレは直立不動になり、アレクサンドラは素早く自分の荷物をまとめると身を翻した。

「ところで。ざっと見積もった計算だけど、さっきのアンタの重力解放でここの構造が緩んでいる感じよ」

「あれは……超重力を一点突破するには、アレしかなかったというか……」

「知ってる。とっさなのに良くやったわね、誉めてあげるわバロウマグネス。でもここは一度崩れれば私たち重力使いでさえ、もう二度と立ち入ることはできない。あの木は誰の手にも触れられなくなる。ただ、誰が造ったのかも、なぜあの苗木が安置されていたのかも永遠の謎。それと球体の中のあれ、“ダークステイツ最後の世界樹”と呼ばれているそうよ。古い文献ではね」

なんなんだ。このあふれ出る知識とズハズバ切れる判断力は。オレは落ちた顎を戻せないまま黙って聞いていた。

「さぁ。早く戻らないと化石になって発掘されるまで太陽は拝めないわよ。ぼーっとしてないで急ぎなさい」

これも持って、とアレクサンドラに言われるまま、オレは仮設基地の荷物を浮かせると見事な身のこなしで歩く彼女の後に続いた。いや、こんな美人を見てぼーっとするなというほうが無理だろ。

しかし超重力の奔流があのアレクサンドラを、まさかこんな風に変えるとはなぁ。

なんという偶然。なんという奇遇。もう二度と試すことはできないけど。

Illust:root

Illust:root地上で待機していたライラック・ラッシャー、ディプレション・サーヴィア、そしてオーリエイトヘイズ・ラプチャー姉さんと巻き毛のブレインウォッシュ・スワラーが、グラマラスな美女に変わったアレクサンドラの帰還にどれほど驚愕したかは省略させてもらうぜ。だいたい想像つくだろ。男性陣は言葉を失うし、女性陣のはしゃぎっぷりったら、それはもう……。

まぁ、オレにはまだ片付いていない大事な用がもう一つあったからな。

森の外れで依頼人が待っていた。

報告が終わるとオレは借り物を返却した(ちなみにちゃんと洗って磨いといたぜ、アレクサンドラにうるさく言われてさ)。

「これのおかげで命拾いしたぜ。ありがとな」

オレの後ろでは慣れた手つきで報酬を数え終えたアレクサンドラが、満足げに頷いていた。この依頼人の前でも物怖じしないのは頼もしい。

「“ダークステイツ最後の世界樹”がもう誰の手にも触れない状態なのは安心だ。重力使いにしか入れない迷宮でも役に立つだろうと思って預けたが、この魔石を呑み込んでおくとは想像しなかったな」

悪魔ディアブロス “暴虐”ブルースはそう言いながら、虹の魔石を懐に収めた。

「傭兵って仕事は奥の手が肝心でね。だがそいつはオレの手には余る宝物だよ。おかげで力余って洞窟を崩落させちまった」

「それでいい。魔石もそうだが惑星につながる力をもつ世界樹も、やはり人知れず守られているほうが望ましいようだ」

「この後はどちらに?」とアレクサンドラ。

「契約は完了した。競技場に戻る」

ブルースは待たせていた竜──リペルドマリス・ドラゴン──の背に足を掛けた。観客が俺を待っている、とその背中が語っていた。

「楽しみに観てるぜ、チーム・ディアブロス!」とオレ。

悪魔は軽く手を挙げると飛び去った。くぅ~渋いぜ、やっぱ強い漢はこうでなくちゃな。

「バロウマグネス」

「ん?」

オレは声に振り返った。その艶っぽい声と目が覚めるような美貌、落ち着いた態度には戸惑わされる。

「私、名前変えるわ。アトラクト・インヴァース」

アトラクト・インヴァースね。いいじゃないか。また名前呼ばれて吸い込まれそうになった時の防御にもなるし。しかも生まれ変わった原因まで含まれてる。うん、いい名前だ。すごく良い。

「そうね。ありがとう。やっぱり外に出られて良かったわ、私」

インヴァースはにっこり笑った。機嫌がいい時の笑顔はアレクサンドラと変わっていない。もっとも、変わった所もあるが……ってあれ?いま外の世界がなんとかって……。

「バロウマグネス!」

「え?あ、はい!はい!!……何か?」

「何かじゃないわ。レディをやたらジロジロ見ない!それともう大人なんだから少しは落ち着きなさい」

はーい、オレは学校の先生に叱られた生徒よろしく、そっぽを向いて瘴気たちこめるダークステイツの空に視線を泳がせた。そんなに見られるのがイヤなら、スーパーモデルみたいな美人っぷりを少しは隠せっつーの!これだから子供はさ。

了

※註.アルコール飲料の名称(ビール)は地球の似た製法のものを使用した。またダークステイツにも魔王主催のファッションショーに出演する容姿端麗な(地球で言う)「スーパーモデル」が存在する※

----------------------------------------------------------

《今回の一口用語メモ》

ギレ=グブレの無窮迷路

ダークステイツ西部の大森林の中心にある伝説の迷宮。

無窮とは「中心部を突き止められることのない」、「地下深くに封じられ無限の(耐久力をもつ)障壁に守られた」の意味らしい。

通常、岩盤や土砂、人口の壁や罠で侵入者を拒んでいるものが、この領域を外界と隔てているのは中心部との間に横たわる変位予測不可能な“超重力”の空間層であり、これは重力を操れる者以外は一瞬で分解されてしまうために、惑星クレイに数ある“突破不能”の迷宮の中でももっとも侵入困難なものの一つであるといえる。

ギレ=グブレの無窮迷路の至宝は、何者かの手によって古代にこれが造られた時から安置されている“ダークステイツ最後の世界樹”である。この最後というのには伝説があり、ギレ=グブレの世界樹が外界に出る時があれば時の門が開くと云われ、これはすなわち時空間を揺るがす大事件の前兆であるとされており、ギレ=グブレ領の領主(魔王)が唯一恐れる事として、古から現在まで庶民が炉端で唱える伝え歌でも残されてきた。

世界樹については

→ユニットストーリー049「ジプソフィラの妖精 アシェル」《今回の一口用語メモ》を参照のこと。

“ランペイジ城址の重力使い”アレクサンドラについては

→ユニットストーリー006「重力の支配者 バロウマグネス」

ユニットストーリー018「異能摘出」

を参照のこと。

重力使い、ダークイレギュラーズについては

→ユニットストーリー006「重力の支配者 バロウマグネス」を参照のこと。

ダークステイツの傭兵については

→ユニットストーリー006「重力の支配者 バロウマグネス」《今回の一口用語メモ》を参照のこと。

ダークステイツの傭兵たちの仕事風景とオーリエイトヘイズ・ラプチャー、および職業上のモラル(任務遂行の手段は時に過激だが犯罪者とは明らかに一線を画する)については

→ユニットストーリー040「ヴェルリーナ・エスペラルイデア(前編)」文中を参照のこと。

----------------------------------------------------------

本文:金子良馬

世界観監修:中村聡