ユニット

Unit

短編小説「ユニットストーリー」

「? お師匠様、いま何かおっしゃいましたか」

冒険科学士アリウスは忙しく動かしていた手を止めて、彼の導師を仰ぎ見た。

「なんでもない。それより手を休めるでない、不肖の弟子よ」「はーい……」

知の探求者セルセーラは不満げなアリウスの返事にも注意を払うこと無く、獣ムーンバックの柔らかい背に寝そべりながら、ただ前方を見つめていた。

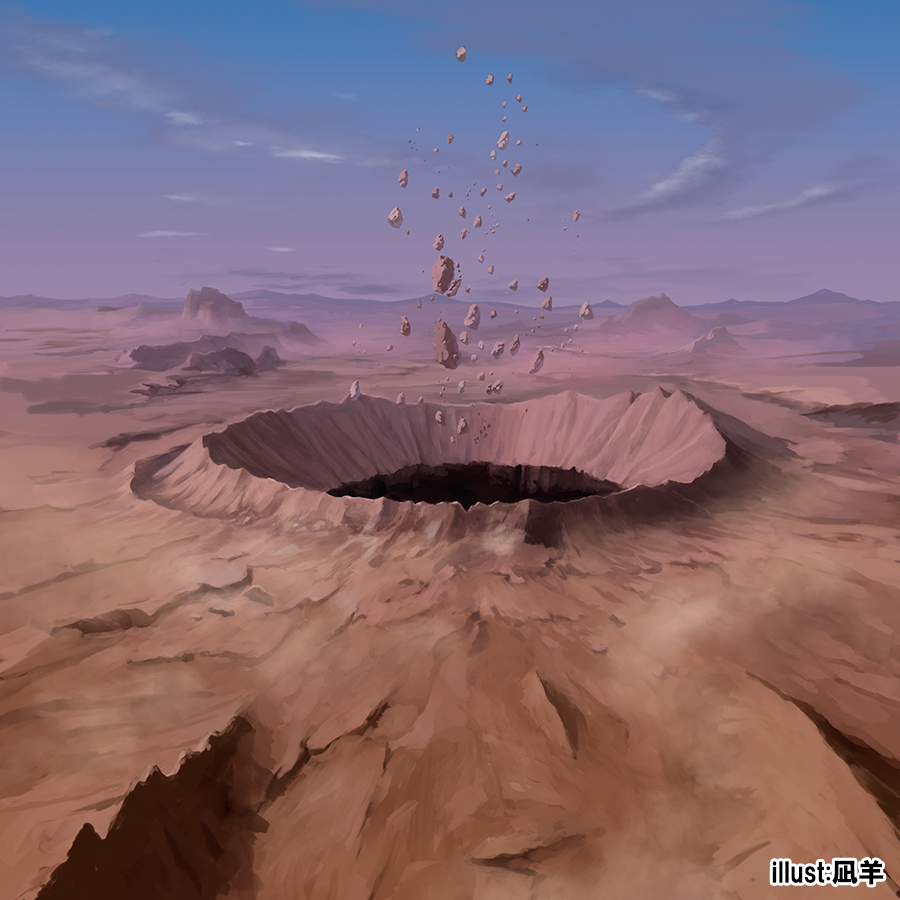

その視線の先、荒寥とした大地にそれはあった。

「面妖な」

「この光景は私の記憶にも例がありません。セルセーラ様」

その声は傍らの杖から発せられた。だが一行の誰も杖が喋っていることに驚かない。慣れているのだ。

「お前が過ごしてきた永い歳月にも類を見ないとすれば、これは大事だな。賢者の杖マクガフィン」

マクガフィンと呼ばれた白い杖は微かにその頭を垂れる。この動き喋る杖はどうやら首肯したようだった。

「奇しくもこの地の名は『終わりの始まり』。一つはっきりしている事があるとするならば、恐らく……」

セルセーラは天を仰いで、ひとつ嘆息をついた。弟子が先ほど聞き取れなかった言葉が、また繰り返された。

「これは予兆である。その時は目前に迫っている」

ストイケイア。ズーガイア大陸旧ズー国領の西端に伸びる半島の先に、住む者とていない不毛な島がある。

名を“終わりの始まり”という。いつしか近隣の民によって付けられた不吉な呼び名である。

「じゃ、先生方。あっしはここまでで。帰りはまたお声がけしておくんなせぇ」

「うむ。親分にもよろしく伝えてくれ」

地元の手配屋が寄越したアメンボ怪人は一行に頭を下げると、6本の脚を巧みに操って、飴のような匂いをふりまきながら海の来た方へと踵を返した。その姿が十分離れるまで待って、今まで目が点になっていたアリウスは堰を切ったように喋り出した。

「ねぇお師匠様」「なんだ、アリウス」「あの人、すっごく大きなアメンボでしたよね」「そうだな」「どこから発声しているのかは不明ですが共通語も喋ってました」「それがどうした」「アメンボは本来すごく小さな昆虫です。昆虫綱半翅目アメンボ科Aquarius paludum。当然話せませんし、荷物や人を背に載せて運ぶこともできません」「お前いつもムダに詳しいな。それで?」

ここでアリウスは大きく息をついた。

「つまりあれの正体はストイケイアに名高い悪の一派メガコロニーの改造昆虫怪人だということです!」「それがどうした」「師匠?!怪人って、ホラ!恐怖カマキリ男とか猛毒鱗粉蛾オンナとか……旅人を怖がらせたり畑の作物を荒らしたりスクールバスの運行を妨害(※注.アリウスが言っているのは彼の故郷ドラゴンエンパイア都市部団地あたりの通学事情である)してヒーローに必殺技で退治されるあの怪人ですよ?」「害虫みたいに言うな、恩人に対して失礼だぞ。それとメガコロニーにはもっと強く凶悪な国際犯罪に手を染める者もいる」「怖くないですか」「恐れることなど何もない。人類皆姉弟」「あれは昆虫です!」「屁理屈を言うな。見かけだけで判断するのは良くないぞ」「そうじゃなくて!なんで僕らにメガコロニーが手を貸してくれるんですか」

セルセーラはふっと笑った。

手の杖マクガフィンもくすりと笑い声をたて、その背後で獣ムーンバックもにやっと歯を剥き出す。

「どうやらお前の頭の中は3000年ほど遅れているようだな。メガコロニーは悪人の集まりだが、中には地域に根ざした派閥がある。それも今やかなりの多数派となっているのだ」「はぁ」「彼らも……まぁ根っからの善人というにはほど遠かろうが、地元密着で住民とうまくやっているのだ。持ちつ持たれつだな」「改造昆虫怪人たちやそのボスが、ですか?」

アリウスはげんなりした顔であらぬ方に目を泳がせた。はちまきを締めたアメンボ怪人が祭りでケンカを仲裁したり、出店で子供達に飴を売っている様子を想像してしまったらしい。

「今回はストイケイア西部一帯に力を持つ親分さんに金を払い便宜を図ってもらった。お陰で、海が苦手なむーちゃん(※獣ムーンバックのこと)もお荷物のお前まで乗せてもらい、易々と海を渡ることができたというわけだ。この誰もが近づきたがらない最果ての島までな」

さて、と知の探求者は弟子の気力が萎えたのを見計らって、杖で小突いた。

「アリウスよ。そのメガコロニーが用意してくれた材料を、お前が組みあげるのだ。時間が惜しい。早くせよ」

ここで話は冒頭に戻る。

「できました、お師匠様」

アリウスはやっとのことで息をつきながら、どさりと重い荷物を地面に投げ出した。

「ふむ。これでよい」

セルセーラは帽子を持ち上げて、それの出来を確認する。

「お師匠様。こんなものが何の役に立つのですか」とアリウスが首を捻る。

「すぐにわかる。やり方はもう説明したな」「はい」「合図したらその通りにせよ」

セルセーラが弟子アリウスに作らせたのは、漁で使われる重りの穴に丈夫な撚り糸を通し、きつく結んで固定しただけの代物。ただし、その数が尋常では無い。

「あれが見えるな、アリウス」

セルセーラは杖で前方を指した。

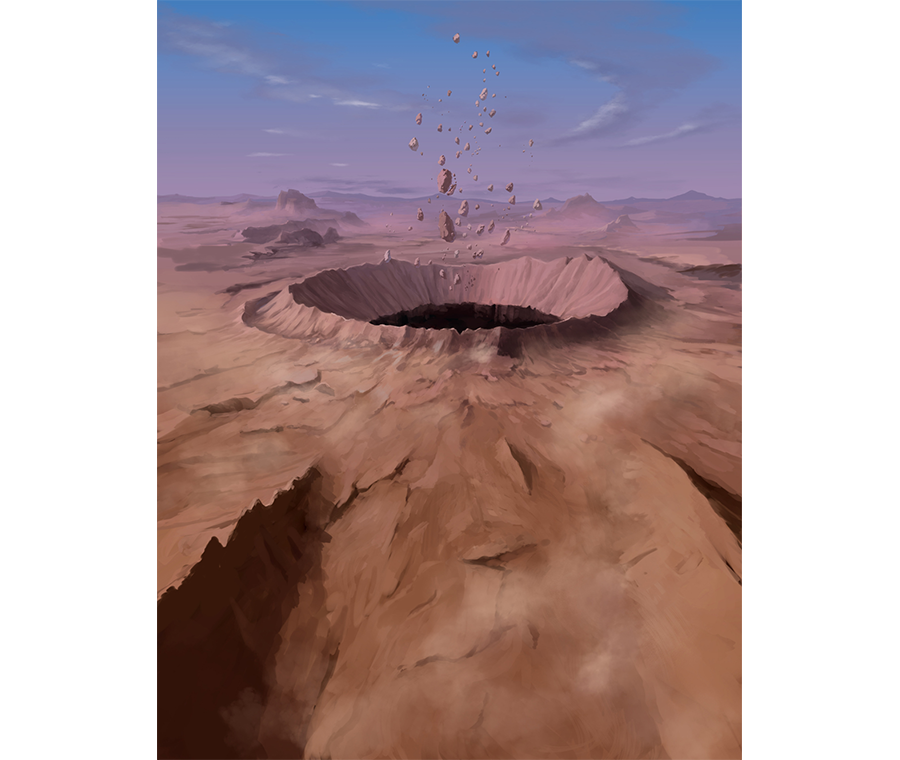

乾いた空の下、はるか先の大地に巨大なクレーターが口を開けている。

その中心。本来は空気以外、何もあるわけがない場所に幾つもの岩塊が浮遊していた。

それはゆっくりと移動していた。水に垂らしたインクのように不規則で予測しづらい、緩慢な動き。

「マクガフィンも言っていましたが、これは随分変わった現象ですね。周囲をスキャンしてみます」

アリウスは右眼のグラスを降ろして、それを見ている。

「この3m先から重力・電磁波・気温・湿度・空気の流れまでの全てが異常値を示しています。これは一体?」

「であろうな。私が感知する魔力の気配もここらが境界だと告げている」

セルセーラの表情は弟子とじゃれていた先ほどまでと一変していた。

Illust:凪羊

Illust:凪羊

「我が杖マクガフィン。ここからは一切油断せず進む。どんな変化も見逃さず警告せよ。アリウス、お前もな」

「かしこまりました」「了解です」

知の探求者は糸の付いた重りの山を指した。

「そして、いよいよこれの出番だ。始めよ、アリウス」「はーい」

よっこいしょ!とアリウスは重りを持ち上げ、前方に放り投げる。

重りにつられた糸が四方に広く長く投げ出される。

漁師が川や海に網を投げるのによく似ているが、そこが陸地であることと、中間の横糸がないことが違いだ。

……。

何も起こらない。

「師匠?」「よろしい。一番先まで進んでそれを繰り返すのだ」「はぁ……」

指示通り進んだアリウスは糸と重りを回収し、また投げた。これは相当の重労働である。

「ねぇ師匠。これをいつまで繰り返せば……重いし退屈だし」「前を見よ!アリウス」

後ろを振り返ってボヤきかけたアリウスは、鋭いセルセーラの声に弾かれたように前方に注意を戻した。

正面。広がった糸の1本と重りが、音も無く消滅していた。

アリウスが検知グラスを調節して見ると、20m先の空間にはついさっきまで存在していなかった高熱源反応が出現していた。中心温度5000℃。電気炉に相当する温度であり、糸の繊維はもとより鉄も瞬時に蒸発する温度である。

「うわっちっちーっ!」

熱波の襲来を、反射的にひるがえした服の裾で避けたアリウスは、踵を返した。彼が纏うコートが科学の産物、耐熱耐寒耐気圧に防水耐衝撃まで備わりしつこい汚れもひと拭きでさっと落ちるアリウス自作の特製防護服でなかったら、黒焦げになっていた所である。

「待て!下手に動くな!」

一目散に後ろに逃げかけたアリウスは、いつの間にか追いついていたセルセーラと杖マクガフィン、獣ムーンバックに押し返された。

「だって、師匠ぉ……魔法でも科学でもまったく前兆が感知できないこれって反則でしょ!?」とアリウスは涙目で訴えるが

「だからあえて原始的な探知手段を用意したのだ。うむ。これでこの方法が正解だとわかった。ここからが本番である。あの崖までこの調子で進むのだ。続けよ、アリウス!」

ええぇーっ!?アリウスの悲鳴が無人の荒野に響き渡った。

「先頃、観測された流星雨とともに惑星クレイに幾つもの隕石が落下した。私はストイケイアとケテルサンクチュアリの共同機関『世界危機予測研究所』からの情報提供を受け、3ヵ国が関わる『異世界現象研究所』との合同極秘調査を続けてきたのだ。この水晶玉で相互に連絡しつつ、な」

ドッカーン!

腕組みしつつ解説する彼女の前方で謎の爆発が起き、アリウスがうわーっ!と叫びながら宙に舞う。

「私と2つの研究所、そしてケテルの大賢者、オラクルたちが特に注目している案件は3つ。一つはケテルサンクチュアリの聖所を襲い浸食した“悪意”の存在。二つ目としてダークステイツ最西部の迷宮で観測された重力異常と崩落。三つ目としてはドラゴンエンパイアの砂漠で起こった時と空の異常現象だ」

キュゥウウン!!

ひゃあ!師匠、助けてくださーい!投げた重りと糸が急激に何もない空間に引かれ、危うくどことも知れない異空間に連れて行かれそうになっているアリウスが、救援を求めて叫びをあげた。無論、セルセーラは一顧だにしない。

「そして私は数ある隕石落下跡からこの島、“終わりの始まり”を選んだ。荒くれ者ぞろいの近隣住民さえ恐れるこの土地を、まるで意図して選んだかのように落下した隕石。そしてこの異常きわまる有様。とてもただの自然現象とは言い切れぬものがあると考えたのだ。なぁアリウス」

ハァハァハァ……。

全身泥で汚れ、恐怖に目を見開いたアリウスはもう涙さえ出ない様子で、師匠の前に立っていた。

爆発、吸引に続いて謎の真空刃、突如泥濘と化す地面、氷結する霧など数え切れないほどの異常現象を、糸と重りの原始的かつ無二の探知方法でたった一人、突破したのである。命からがらではあったが。

「し、死ぬかと思った……」

「ほう。なんとか辿り着いたではないか。でかしたぞ、不肖の弟子」

セルセーラの褒め言葉はたったこれだけ。こういう師匠であり、それでも付き従ってきた弟子なのである。

アリウスは安堵と脱力のあまり肩を落とした。とりあえず、もうこれ以上の無茶はしないで良いらしい。

「しかし、ふーむ。中心部を覗けば何か分かるかとも思ったが」

「はい。高エネルギー天体物理学から言えば隕石本体が衝突までに蒸発・消滅する例も少なくありません。また仮に核が地面に埋まっているのだとしても僕らの簡易的な探査では難しそうですね。より時間と人員をかけた精査と考察が必要だと思います。これは科学者としての見解ですが」

フン、科学科学と偉そうに。と鼻を鳴らすセルセーラだが、確かに隕石が大地を抉って生じたクレーターは広大なものの、意外と浅く底もなだらかで、師弟が予想した隕石の核らしきものは見当たらなかった。

「とすると、研究すべきは上のこれであろうか」

二人と一頭(ムーンバック)と杖ははるか上空、渦巻きながらまるで生き物のように伸縮を繰り返す岩塊群を見上げた。遠くからは粒のように見えたそれらも、直下まで近づくと個々に相当な大きさと質量があると判る。

「恐らく問題の根本は“隕石”ではない。星に降り来たった何かなのだ」

セルセーラは独り言ちながら視線を地面に戻し、懐から取り出した地図のこの地点に何ごとか書き加えた。

「アリウスよ」「……はい?」

アリウスはまた無理難題を吹っかけられるのかと身構えた。

「水晶玉の汎用回線を使ってアメンボ怪人を呼び戻せ」「は?」

不意をつかれ目を丸くするアリウスに、知の探求者セルセーラは少し苛立ったように言葉を続けた。

「出直しだ!我らはここの異常を体験し、実状を見届けた。口惜しいがお前の言うとおりだ。これ以上の調査は組織の力と他の者の知恵も借りぬば危険だろう。何か大事の予兆だとするならば尚更、速やかな共有と連携こそが望まれる」

「まぁ、あれを体験したのは弟子で科学者の僕だけですけどね……」

「冒険とは危険に備え、限界を知り、必ず生還することが肝心なのだ」

「その危険だらけの土地を糸と重りだけでホイホイ歩かせたのは、一体誰でしょうかねぇ」

アリウスはまたボヤきながらも師匠が自分の意見を容れ、帰還を決意したことに少し驚いていた。

「そうだ。科学と言えば、ここまでの全データに加えて良い画が撮れたぞ」「はぁ?撮れたとは?」

セルセーラは連絡を終えたアリウスから水晶玉を取り上げて、何やら複雑な操作で表面を撫でた。

ドッカーン!うわーっ! キュゥウウン!!ひゃあ!師匠、助けてくださーい! バシャーン!!ひゃあー!

次々と、この島の怪異に翻弄されるアリウスが映し出される。

「え……これって録画機能もあったんですか!?」呆然のアリウス。

「あぁ。そして今、惑星クレイの研究機関や関係者に配信中だ」

配信画面にはみるみる既読といいねの数字が増え、泣き笑いのアイコンまでがコメントされている。

やめてください、恥ずかしい!憤然と手を伸ばす弟子からひらりと身を躱すと、杖持つ賢者セルセーラは空飛ぶ獣ムーンバックに乗り、海岸目指して滑るように飛行し始めた。

「行け、むーちゃん!我らの報告と知見を全世界が待っている!」

「危ないですよ!師匠!!」

「お前が切り拓いた安全地帯を示す糸と重りはまだ地面に残してある。つまり低空であれば問題ない」

「それはそうですけど……って、ちょ、ちょっと置いてかないでくださいよー!」

「健闘を祈ります、アリウス」

「マクガフィン!君まで、そんな!……僕はどうすれば」

「歩いてくるのだ。糸を辿ればよい。ただ、早く帰らねば目印の糸が風で飛ぶかもしらんぞ、急げ!」

ええぇーっ、そんなーっ!!

アリウスの叫びは“終わりの始まり”に長く遠く木魂した。

※註.単位は地球のものに変換した。アメンボについては、グレートネイチャー総合大学出版の『動物学名便覧』による分類と学名を地球のラテン語に翻訳している。

----------------------------------------------------------

《今回の一口用語メモ》

メガコロニーとインセクト

メガコロニーは知性ある昆虫を中心とする国際的犯罪結社である。

構成員、戦闘員および幹部の種族は昆虫または近似種であり、インセクトと呼ばれている。

メガコロニーといえば民の平和を乱す改造怪人たち、社会を脅かす悪として記憶されているが、実はその歴史は長く、その成立は40億年以上も前、創世竜紀まで遡る。惑星クレイにまだ魔法が無かった頃である。

天輪聖紀のメガコロニーは、無神紀(惑星クレイから神格の加護が失われた時代)を経て、変質を余儀なくされている。

現在のメガコロニーは大きく分けると3つ。

一つは、旧来の流れを汲む悪の組織。これは旅人や町村を脅かすはぐれ怪人から大規模な国際犯罪まで手を広げるある意味正統派の集団である。

二つ目は、各国の法のグレーゾーンを掻い潜る企業型組織。表の稼業はまっとうなものである。

そして三つ目が、地元密着型の任侠組織。中には政府と契約を結んで防犯に目を光らせる者までいる。

かつてのメガコロニーを知る者にとっては意外すぎるこの異端の存在は、かなりの勢力となっている。

というのも、ストイケイア国の誕生から少し前、世界の未来を憂いていた大賢者ストイケイアの高弟の一人(一番弟子という説もある)が大きな勢力を持つ派閥の長であるインセクトであり、ストイケイア師の死後、以前から“必要悪として地域との共生関係”にあったメガコロニーの特性を進めて、地域社会との協調をより強め、「素人衆に迷惑をかけない」「みかじめ料を取るかわりとして縄ばりは守る」といった任侠的な仁義に基づく新たな掟を定めたのである。

とはいえ、メガコロニー自体は善人の集まりではあり得ないので、何らかの縁があってこの三番目の派閥に関わることがあったとしても、過度の期待や油断は禁物であることは言うまでもない。

知の探求者セルセーラと冒険科学士アリウス、賢者の杖マクガフィン、最強の獣ムーンバックについては

→世界観コラム ─ セルセーラ秘録図書館 000「導入:魔法使いと弟子」

および同・コラム、他の項を参照のこと。

水晶玉については

→ユニットストーリー054「混濁の瘴気」と《今回の一口用語メモ》を参照のこと。

「メサイアの碑文」と柩の解析、異世界・異星系・多次元についての研究を進めている『異世界現象研究所』については

→ユニットストーリー050「軋む世界のレディヒーラー」と《今回の一口用語メモ》を参照のこと。

『世界危機予測研究所』についての序説

今回セルセーラ師の発言で登場した『世界危機予測研究所』とは運命力学についての研究を進めるストイケイアとケテルサンクチュアリの協働組織である。一説には最近の国際政治で注目されるニュース、“ケテルサンクチュアリ国の開放政策への転換”にも少なからず影響を及ぼしたともいう。

この『世界危機予測研究所』については、今後コラムでより詳しい解説を予定している。

----------------------------------------------------------

冒険科学士アリウスは忙しく動かしていた手を止めて、彼の導師を仰ぎ見た。

「なんでもない。それより手を休めるでない、不肖の弟子よ」「はーい……」

知の探求者セルセーラは不満げなアリウスの返事にも注意を払うこと無く、獣ムーンバックの柔らかい背に寝そべりながら、ただ前方を見つめていた。

その視線の先、荒寥とした大地にそれはあった。

「面妖な」

「この光景は私の記憶にも例がありません。セルセーラ様」

その声は傍らの杖から発せられた。だが一行の誰も杖が喋っていることに驚かない。慣れているのだ。

「お前が過ごしてきた永い歳月にも類を見ないとすれば、これは大事だな。賢者の杖マクガフィン」

マクガフィンと呼ばれた白い杖は微かにその頭を垂れる。この動き喋る杖はどうやら首肯したようだった。

「奇しくもこの地の名は『終わりの始まり』。一つはっきりしている事があるとするならば、恐らく……」

セルセーラは天を仰いで、ひとつ嘆息をついた。弟子が先ほど聞き取れなかった言葉が、また繰り返された。

「これは予兆である。その時は目前に迫っている」

ストイケイア。ズーガイア大陸旧ズー国領の西端に伸びる半島の先に、住む者とていない不毛な島がある。

名を“終わりの始まり”という。いつしか近隣の民によって付けられた不吉な呼び名である。

「じゃ、先生方。あっしはここまでで。帰りはまたお声がけしておくんなせぇ」

「うむ。親分にもよろしく伝えてくれ」

地元の手配屋が寄越したアメンボ怪人は一行に頭を下げると、6本の脚を巧みに操って、飴のような匂いをふりまきながら海の来た方へと踵を返した。その姿が十分離れるまで待って、今まで目が点になっていたアリウスは堰を切ったように喋り出した。

「ねぇお師匠様」「なんだ、アリウス」「あの人、すっごく大きなアメンボでしたよね」「そうだな」「どこから発声しているのかは不明ですが共通語も喋ってました」「それがどうした」「アメンボは本来すごく小さな昆虫です。昆虫綱半翅目アメンボ科Aquarius paludum。当然話せませんし、荷物や人を背に載せて運ぶこともできません」「お前いつもムダに詳しいな。それで?」

ここでアリウスは大きく息をついた。

「つまりあれの正体はストイケイアに名高い悪の一派メガコロニーの改造昆虫怪人だということです!」「それがどうした」「師匠?!怪人って、ホラ!恐怖カマキリ男とか猛毒鱗粉蛾オンナとか……旅人を怖がらせたり畑の作物を荒らしたりスクールバスの運行を妨害(※注.アリウスが言っているのは彼の故郷ドラゴンエンパイア都市部団地あたりの通学事情である)してヒーローに必殺技で退治されるあの怪人ですよ?」「害虫みたいに言うな、恩人に対して失礼だぞ。それとメガコロニーにはもっと強く凶悪な国際犯罪に手を染める者もいる」「怖くないですか」「恐れることなど何もない。人類皆姉弟」「あれは昆虫です!」「屁理屈を言うな。見かけだけで判断するのは良くないぞ」「そうじゃなくて!なんで僕らにメガコロニーが手を貸してくれるんですか」

セルセーラはふっと笑った。

手の杖マクガフィンもくすりと笑い声をたて、その背後で獣ムーンバックもにやっと歯を剥き出す。

「どうやらお前の頭の中は3000年ほど遅れているようだな。メガコロニーは悪人の集まりだが、中には地域に根ざした派閥がある。それも今やかなりの多数派となっているのだ」「はぁ」「彼らも……まぁ根っからの善人というにはほど遠かろうが、地元密着で住民とうまくやっているのだ。持ちつ持たれつだな」「改造昆虫怪人たちやそのボスが、ですか?」

アリウスはげんなりした顔であらぬ方に目を泳がせた。はちまきを締めたアメンボ怪人が祭りでケンカを仲裁したり、出店で子供達に飴を売っている様子を想像してしまったらしい。

「今回はストイケイア西部一帯に力を持つ親分さんに金を払い便宜を図ってもらった。お陰で、海が苦手なむーちゃん(※獣ムーンバックのこと)もお荷物のお前まで乗せてもらい、易々と海を渡ることができたというわけだ。この誰もが近づきたがらない最果ての島までな」

さて、と知の探求者は弟子の気力が萎えたのを見計らって、杖で小突いた。

「アリウスよ。そのメガコロニーが用意してくれた材料を、お前が組みあげるのだ。時間が惜しい。早くせよ」

ここで話は冒頭に戻る。

「できました、お師匠様」

アリウスはやっとのことで息をつきながら、どさりと重い荷物を地面に投げ出した。

「ふむ。これでよい」

セルセーラは帽子を持ち上げて、それの出来を確認する。

「お師匠様。こんなものが何の役に立つのですか」とアリウスが首を捻る。

「すぐにわかる。やり方はもう説明したな」「はい」「合図したらその通りにせよ」

セルセーラが弟子アリウスに作らせたのは、漁で使われる重りの穴に丈夫な撚り糸を通し、きつく結んで固定しただけの代物。ただし、その数が尋常では無い。

「あれが見えるな、アリウス」

セルセーラは杖で前方を指した。

乾いた空の下、はるか先の大地に巨大なクレーターが口を開けている。

その中心。本来は空気以外、何もあるわけがない場所に幾つもの岩塊が浮遊していた。

それはゆっくりと移動していた。水に垂らしたインクのように不規則で予測しづらい、緩慢な動き。

「マクガフィンも言っていましたが、これは随分変わった現象ですね。周囲をスキャンしてみます」

アリウスは右眼のグラスを降ろして、それを見ている。

「この3m先から重力・電磁波・気温・湿度・空気の流れまでの全てが異常値を示しています。これは一体?」

「であろうな。私が感知する魔力の気配もここらが境界だと告げている」

セルセーラの表情は弟子とじゃれていた先ほどまでと一変していた。

Illust:凪羊

Illust:凪羊「我が杖マクガフィン。ここからは一切油断せず進む。どんな変化も見逃さず警告せよ。アリウス、お前もな」

「かしこまりました」「了解です」

知の探求者は糸の付いた重りの山を指した。

「そして、いよいよこれの出番だ。始めよ、アリウス」「はーい」

よっこいしょ!とアリウスは重りを持ち上げ、前方に放り投げる。

重りにつられた糸が四方に広く長く投げ出される。

漁師が川や海に網を投げるのによく似ているが、そこが陸地であることと、中間の横糸がないことが違いだ。

……。

何も起こらない。

「師匠?」「よろしい。一番先まで進んでそれを繰り返すのだ」「はぁ……」

指示通り進んだアリウスは糸と重りを回収し、また投げた。これは相当の重労働である。

「ねぇ師匠。これをいつまで繰り返せば……重いし退屈だし」「前を見よ!アリウス」

後ろを振り返ってボヤきかけたアリウスは、鋭いセルセーラの声に弾かれたように前方に注意を戻した。

正面。広がった糸の1本と重りが、音も無く消滅していた。

アリウスが検知グラスを調節して見ると、20m先の空間にはついさっきまで存在していなかった高熱源反応が出現していた。中心温度5000℃。電気炉に相当する温度であり、糸の繊維はもとより鉄も瞬時に蒸発する温度である。

「うわっちっちーっ!」

熱波の襲来を、反射的にひるがえした服の裾で避けたアリウスは、踵を返した。彼が纏うコートが科学の産物、耐熱耐寒耐気圧に防水耐衝撃まで備わりしつこい汚れもひと拭きでさっと落ちるアリウス自作の特製防護服でなかったら、黒焦げになっていた所である。

「待て!下手に動くな!」

一目散に後ろに逃げかけたアリウスは、いつの間にか追いついていたセルセーラと杖マクガフィン、獣ムーンバックに押し返された。

「だって、師匠ぉ……魔法でも科学でもまったく前兆が感知できないこれって反則でしょ!?」とアリウスは涙目で訴えるが

「だからあえて原始的な探知手段を用意したのだ。うむ。これでこの方法が正解だとわかった。ここからが本番である。あの崖までこの調子で進むのだ。続けよ、アリウス!」

ええぇーっ!?アリウスの悲鳴が無人の荒野に響き渡った。

「先頃、観測された流星雨とともに惑星クレイに幾つもの隕石が落下した。私はストイケイアとケテルサンクチュアリの共同機関『世界危機予測研究所』からの情報提供を受け、3ヵ国が関わる『異世界現象研究所』との合同極秘調査を続けてきたのだ。この水晶玉で相互に連絡しつつ、な」

ドッカーン!

腕組みしつつ解説する彼女の前方で謎の爆発が起き、アリウスがうわーっ!と叫びながら宙に舞う。

「私と2つの研究所、そしてケテルの大賢者、オラクルたちが特に注目している案件は3つ。一つはケテルサンクチュアリの聖所を襲い浸食した“悪意”の存在。二つ目としてダークステイツ最西部の迷宮で観測された重力異常と崩落。三つ目としてはドラゴンエンパイアの砂漠で起こった時と空の異常現象だ」

キュゥウウン!!

ひゃあ!師匠、助けてくださーい!投げた重りと糸が急激に何もない空間に引かれ、危うくどことも知れない異空間に連れて行かれそうになっているアリウスが、救援を求めて叫びをあげた。無論、セルセーラは一顧だにしない。

「そして私は数ある隕石落下跡からこの島、“終わりの始まり”を選んだ。荒くれ者ぞろいの近隣住民さえ恐れるこの土地を、まるで意図して選んだかのように落下した隕石。そしてこの異常きわまる有様。とてもただの自然現象とは言い切れぬものがあると考えたのだ。なぁアリウス」

ハァハァハァ……。

全身泥で汚れ、恐怖に目を見開いたアリウスはもう涙さえ出ない様子で、師匠の前に立っていた。

爆発、吸引に続いて謎の真空刃、突如泥濘と化す地面、氷結する霧など数え切れないほどの異常現象を、糸と重りの原始的かつ無二の探知方法でたった一人、突破したのである。命からがらではあったが。

「し、死ぬかと思った……」

「ほう。なんとか辿り着いたではないか。でかしたぞ、不肖の弟子」

セルセーラの褒め言葉はたったこれだけ。こういう師匠であり、それでも付き従ってきた弟子なのである。

アリウスは安堵と脱力のあまり肩を落とした。とりあえず、もうこれ以上の無茶はしないで良いらしい。

「しかし、ふーむ。中心部を覗けば何か分かるかとも思ったが」

「はい。高エネルギー天体物理学から言えば隕石本体が衝突までに蒸発・消滅する例も少なくありません。また仮に核が地面に埋まっているのだとしても僕らの簡易的な探査では難しそうですね。より時間と人員をかけた精査と考察が必要だと思います。これは科学者としての見解ですが」

フン、科学科学と偉そうに。と鼻を鳴らすセルセーラだが、確かに隕石が大地を抉って生じたクレーターは広大なものの、意外と浅く底もなだらかで、師弟が予想した隕石の核らしきものは見当たらなかった。

「とすると、研究すべきは上のこれであろうか」

二人と一頭(ムーンバック)と杖ははるか上空、渦巻きながらまるで生き物のように伸縮を繰り返す岩塊群を見上げた。遠くからは粒のように見えたそれらも、直下まで近づくと個々に相当な大きさと質量があると判る。

「恐らく問題の根本は“隕石”ではない。星に降り来たった何かなのだ」

セルセーラは独り言ちながら視線を地面に戻し、懐から取り出した地図のこの地点に何ごとか書き加えた。

「アリウスよ」「……はい?」

アリウスはまた無理難題を吹っかけられるのかと身構えた。

「水晶玉の汎用回線を使ってアメンボ怪人を呼び戻せ」「は?」

不意をつかれ目を丸くするアリウスに、知の探求者セルセーラは少し苛立ったように言葉を続けた。

「出直しだ!我らはここの異常を体験し、実状を見届けた。口惜しいがお前の言うとおりだ。これ以上の調査は組織の力と他の者の知恵も借りぬば危険だろう。何か大事の予兆だとするならば尚更、速やかな共有と連携こそが望まれる」

「まぁ、あれを体験したのは弟子で科学者の僕だけですけどね……」

「冒険とは危険に備え、限界を知り、必ず生還することが肝心なのだ」

「その危険だらけの土地を糸と重りだけでホイホイ歩かせたのは、一体誰でしょうかねぇ」

アリウスはまたボヤきながらも師匠が自分の意見を容れ、帰還を決意したことに少し驚いていた。

「そうだ。科学と言えば、ここまでの全データに加えて良い画が撮れたぞ」「はぁ?撮れたとは?」

セルセーラは連絡を終えたアリウスから水晶玉を取り上げて、何やら複雑な操作で表面を撫でた。

ドッカーン!うわーっ! キュゥウウン!!ひゃあ!師匠、助けてくださーい! バシャーン!!ひゃあー!

次々と、この島の怪異に翻弄されるアリウスが映し出される。

「え……これって録画機能もあったんですか!?」呆然のアリウス。

「あぁ。そして今、惑星クレイの研究機関や関係者に配信中だ」

配信画面にはみるみる既読といいねの数字が増え、泣き笑いのアイコンまでがコメントされている。

やめてください、恥ずかしい!憤然と手を伸ばす弟子からひらりと身を躱すと、杖持つ賢者セルセーラは空飛ぶ獣ムーンバックに乗り、海岸目指して滑るように飛行し始めた。

「行け、むーちゃん!我らの報告と知見を全世界が待っている!」

「危ないですよ!師匠!!」

「お前が切り拓いた安全地帯を示す糸と重りはまだ地面に残してある。つまり低空であれば問題ない」

「それはそうですけど……って、ちょ、ちょっと置いてかないでくださいよー!」

「健闘を祈ります、アリウス」

「マクガフィン!君まで、そんな!……僕はどうすれば」

「歩いてくるのだ。糸を辿ればよい。ただ、早く帰らねば目印の糸が風で飛ぶかもしらんぞ、急げ!」

ええぇーっ、そんなーっ!!

アリウスの叫びは“終わりの始まり”に長く遠く木魂した。

了

※註.単位は地球のものに変換した。アメンボについては、グレートネイチャー総合大学出版の『動物学名便覧』による分類と学名を地球のラテン語に翻訳している。

----------------------------------------------------------

《今回の一口用語メモ》

メガコロニーとインセクト

メガコロニーは知性ある昆虫を中心とする国際的犯罪結社である。

構成員、戦闘員および幹部の種族は昆虫または近似種であり、インセクトと呼ばれている。

メガコロニーといえば民の平和を乱す改造怪人たち、社会を脅かす悪として記憶されているが、実はその歴史は長く、その成立は40億年以上も前、創世竜紀まで遡る。惑星クレイにまだ魔法が無かった頃である。

天輪聖紀のメガコロニーは、無神紀(惑星クレイから神格の加護が失われた時代)を経て、変質を余儀なくされている。

現在のメガコロニーは大きく分けると3つ。

一つは、旧来の流れを汲む悪の組織。これは旅人や町村を脅かすはぐれ怪人から大規模な国際犯罪まで手を広げるある意味正統派の集団である。

二つ目は、各国の法のグレーゾーンを掻い潜る企業型組織。表の稼業はまっとうなものである。

そして三つ目が、地元密着型の任侠組織。中には政府と契約を結んで防犯に目を光らせる者までいる。

かつてのメガコロニーを知る者にとっては意外すぎるこの異端の存在は、かなりの勢力となっている。

というのも、ストイケイア国の誕生から少し前、世界の未来を憂いていた大賢者ストイケイアの高弟の一人(一番弟子という説もある)が大きな勢力を持つ派閥の長であるインセクトであり、ストイケイア師の死後、以前から“必要悪として地域との共生関係”にあったメガコロニーの特性を進めて、地域社会との協調をより強め、「素人衆に迷惑をかけない」「みかじめ料を取るかわりとして縄ばりは守る」といった任侠的な仁義に基づく新たな掟を定めたのである。

とはいえ、メガコロニー自体は善人の集まりではあり得ないので、何らかの縁があってこの三番目の派閥に関わることがあったとしても、過度の期待や油断は禁物であることは言うまでもない。

知の探求者セルセーラと冒険科学士アリウス、賢者の杖マクガフィン、最強の獣ムーンバックについては

→世界観コラム ─ セルセーラ秘録図書館 000「導入:魔法使いと弟子」

および同・コラム、他の項を参照のこと。

水晶玉については

→ユニットストーリー054「混濁の瘴気」と《今回の一口用語メモ》を参照のこと。

「メサイアの碑文」と柩の解析、異世界・異星系・多次元についての研究を進めている『異世界現象研究所』については

→ユニットストーリー050「軋む世界のレディヒーラー」と《今回の一口用語メモ》を参照のこと。

『世界危機予測研究所』についての序説

今回セルセーラ師の発言で登場した『世界危機予測研究所』とは運命力学についての研究を進めるストイケイアとケテルサンクチュアリの協働組織である。一説には最近の国際政治で注目されるニュース、“ケテルサンクチュアリ国の開放政策への転換”にも少なからず影響を及ぼしたともいう。

この『世界危機予測研究所』については、今後コラムでより詳しい解説を予定している。

----------------------------------------------------------

本文:金子良馬

世界観監修:中村聡

世界観監修:中村聡