ユニット

Unit

短編小説「ユニットストーリー」

夜。

男は岩場に腰掛けて一人、水晶玉と会話していた。

正面には島影一つない凪いだ大海原が広がっている。

「時間がないから用件だけ言う。指示書はもう第2章3節まで進んでいるはずだ。次の段階への準備を……」

ここで当てていた水晶玉を耳から少し離し、男は苦笑した。相手の声が自分だけに聞こえる秘話モードだが、急ぎの用件にも関わらず相手からは何やら激しい罵声が飛んでいるらしい。それでも、もう片方の手でヒュドラグルムの仮面を弄ぶ男の表情には憎たらしいほど余裕が漂っていた。

「いいから聞け。今、手にしているモノはすぐにも北方で必要になるものだ。荷を積んで指示書の場所に向かえ。寄港は最低限にしろ。どうせ補給が必要なのはおまえくらいなものなのだから……ここは怒る所じゃない。プロとして請けた以上文句を言うな。なぜこれを任せたと思う、他の誰でもなくおまえに」

陸風がブラント月の光に輝く男の髪をさらさらと撫でて吹き去った。

「そうだ、それでいい。報酬ははずんでいるのだから契約を遵守してもらおう……まだ何かあるのか。最近日照が足りていない?船の指揮は雲に“穴”を開けているその船尾からでも執れるだろうが。文句を言う前に工夫しろ。頭を甘やかすなよ、継承の乙女」

男はもう一度微笑した。肩書きで呼んだのはからかったのか、それとも彼なりの親しみの表現なのか。

「それはまだ分からん。次も必要な時に俺から掛ける……ああ、もう何も聞えないからな。もう切るぞ。……ヘンドリーナ、俺の船を頼んだぞ。感情に流されず、周囲の出来事に心を澄ませるんだ。特にヤツには気をつけろ、油断するな」

男は低く嘆息をついて通信を切った。

「楽しそうね」

その声は背後から聞こえた。若い女性のものだ。

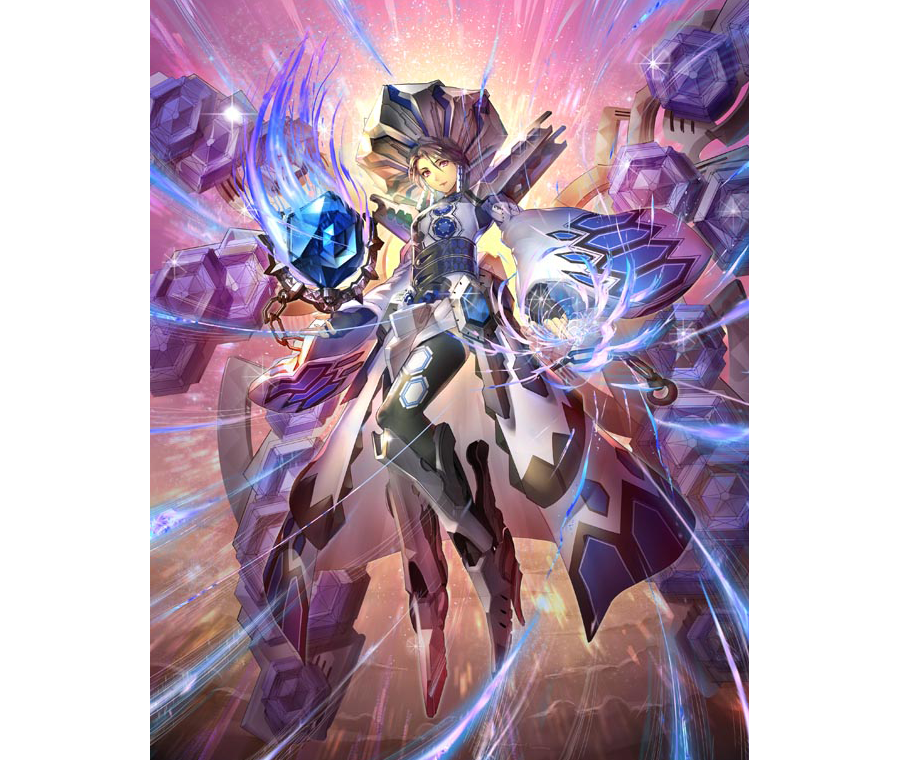

「異星刻姫(ゼノアルマジェスタ)」

ゾルガ・マスクス──空飛ぶ幽霊船リグレイン号 船長──は、アストロア=バイコ・マスクスに皮肉っぽく会釈する。

「戯弄の降霊術師」アストロアも軽くスカートの裾をつまんで礼を返した。

両者の肩書き呼びには先の船長と船長代理の会話とは正反対に“慇懃無礼”という刺が含まれている。

「ダークステイツに名高い星刻姫(アルマジェスタ)のお姫様が立ち聞きとは端ない」

「ちょこちょこ棲み処を抜け出してコソコソ通話している自称家庭教師さんに言われたくないわ」

「仕事の話だ。出来の悪い部下にはまったく世話の焼けることだが、俺の船のことだからな」

「隠さなくて良いのよ。私たちを繋ぐのは“力”。何を企もうが構わないし、知りたいとも思わない」

「それで姫様は、少し空気を吸いに出ていたこの幽霊奴に何のご用かな」

アストロアは表情を改めた。

「龍樹があなたをお呼びよ。北方の藍が“入玉”したのだとか……」

「“入王”か。なるほど。大物が懐に飛び込んできたという訳だ。見に行こう」

ゾルガは岩に立てかけてあった杖を取り直して立ち上がった。アストロアは繰り返した。

「将棋の例えって、いかにもあなたらしい。隠然として複雑にからみ合う論理の鬩ぎ合い。“知っている者にだけ伝わればいい”って感じ」

「知的な会話とは突き詰めるとそうなるものだ」

「本当に楽しそうよね、あなた。この惑星の主要人物の動きを盤上の駒に見立てている。それで龍樹世界侵攻の黒幕のつもりかしら」

「星刻の予見者に言われたくないな。そちらも世界の動きを星に重ねて眺めているだろうに。で、そちらはいったいどんな未来を見てマスクスに加担したのだ、異星刻姫(ゼノアルマジェスタ)」

ゾルガもまたアストロアの言葉をなぞって皮肉った。

「柩機と同じよ。あなたには絶対に見られないものだから理解できないでしょうけど」

警戒し腹を探り合うような会話が、互いの核心へと近づくと空気が少し険悪な匂いをはらんだ。

……。

惑星クレイの何処とも知らぬ海岸に重い沈黙が流れた。

打ち寄せる波音を幾度か聞き流して、やがて一触即発の雰囲気は流れ去り、両者は無言で棲み処へと戻っていった。

「明かり、点けますよ」

声とともに暗闇が去り、まぶしい光の反射が満ちあふれた。

「うわ、まぶしーっ!」と幼い声が叫ぶと、

「出力を下げて、イファルジェント!」苛立った様子で若い女性も声をあげた。

おっと、これは失礼と男が杖を引く。

真っ白だった視界が穏やかな明るさに落ち着くと、どうやらここが地下に広がる鍾乳洞の中であるらしいとがわかる。

三人の男女の容姿から、この国の民ならばその職業を見間違える者はないだろう。

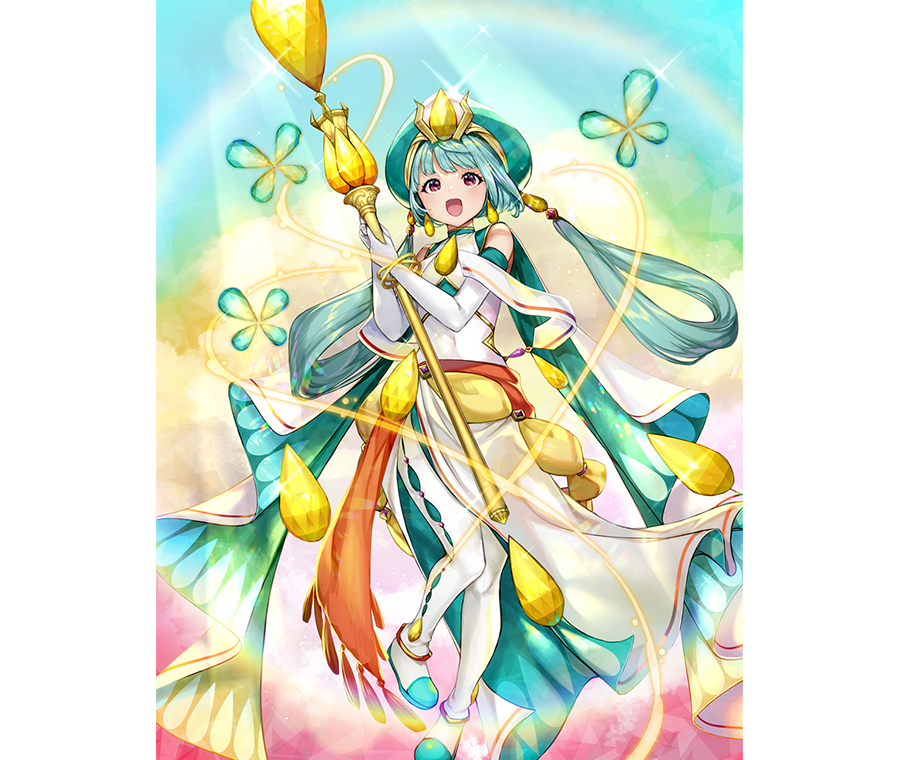

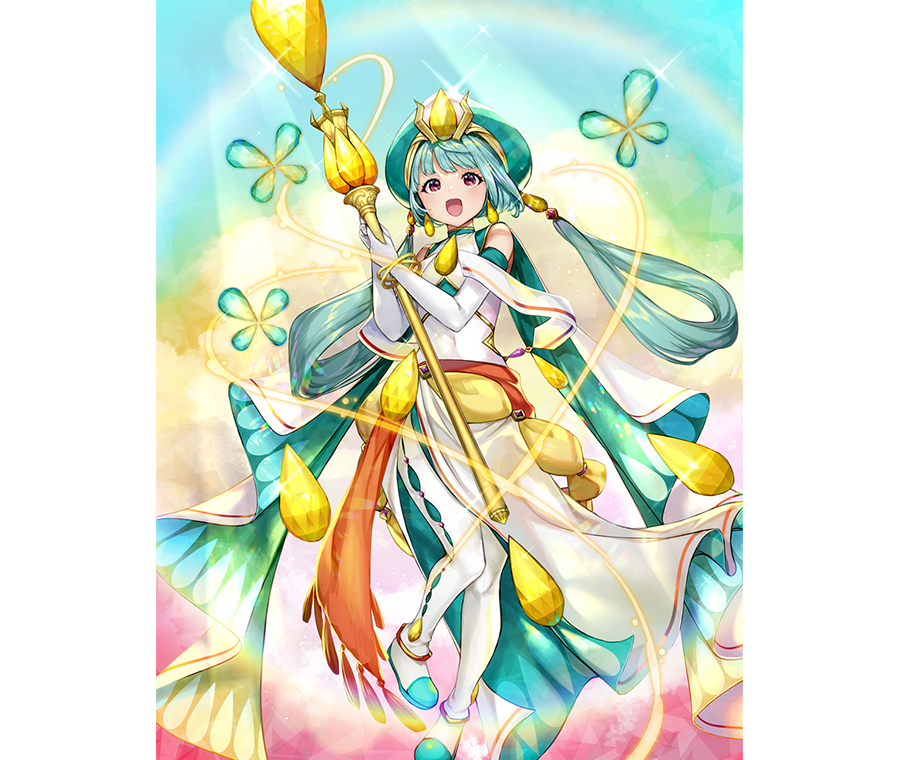

──賦活の女魔術師。

──水粒の魔法 ウタタル。

──イファルジェント・ウィザード。

神聖魔術の国らしく魔術師で編成された一行だ。

彼ら彼女らがいまいる場所はダシェッド地底湖。ケテルサンクチュアリ最大の石灰岩地帯の南端に位置する鍾乳洞の中である。

Illust:まるえ

Illust:まるえ

Illust:やまだ六角

Illust:やまだ六角

Illust:やまだ六角

Illust:やまだ六角

「悪い悪い。姐さん見てるし!恰好悪いとこは見せられないって!張り切りすぎた」

イファルジェントはとんがり帽子を引き上げながら苦笑いし、いつも一行の中心に置いてある重い袋を持ち上げた。

「その姐さんって止めて。今ならまだ水に流してあげるけど、年下に言われ続けるとムカつくわ」

「イファルジェント、もう十分カッコ悪いよー」

ウタタル、ハーティに揃って否定されまくり、男性魔術師は肩をがっくりと落とす。

「……ま、お調子者はほっといて。指示された要探索地点はここで間違いないのかしら?」

魔女ウタタルもまたとんがり帽子に手を掛けながら、正面に向き直った。

「ずーいぶん奥まで来ちゃいましたよねぇ」とハーティ。

鍾乳洞は自然が作り出す奇観のひとつだ。

石灰岩が水に浸食され、地中に洞を穿つ。岩の天地から伸びる鍾乳石は、広大なこの空間の同様、とてつもない時間をかけて作られるものだ。一行の目前には地底湖が、悠久の年月を経て溜められた豊かな水を湛えている。

「そもそもここって、人が立ち入れるんだっけ?」

とイファルジェント。喉元まで出かかった“姐さん”は留めたようだ。

「古代には人の住み処だったそうよ。今はここでチーズを作っている。普通に使われてるわ、浅い階層は」

「野菜とか食材の保存にも向いてるんだよねっ」

ウタタルの説明に、ハーティが追加する。

女魔術師としてはまだ若く、一行に合流して間もないハーティだが、その陽気な振る舞いは、性格の不一致で険悪になりがちだった先輩2人を3人組として繋いで安定させることに成功し始めていた。もっとも、旅仲間で“3”が避けられる理由でもある通り、男性“1”に対して多数派の女性陣“2”に大きく傾いたバランスではあったが。

「始めましょう。あの方のご期待に沿えるように」

と魔女ウタタル。若いハーティだけでなく、剽軽なイファルジェントまでが真顔になった。

地底湖のほとり、岩の床の端で3人は手をつないで輪を描いた。

そして、あの重い袋を口も開けぬまま輪の中心に置く。いざという時まで開けてはならないとお達し付きだ。

「いと尊き守護聖竜と冠頂く我が神聖国の名において」

ウタタルに2人が続いて復唱する。

すると輪の中心、荷の上に淡い光が立ち上がり、すぐにそれはイファルジェントの杖の照明を圧倒するほどの圧倒的な光は地面の岩から噴き出る奔流となった。

「我らが偉大なる導師よ!“真実を照らす光”をもって闇を払い、隠れされしものの姿を明らかにしたまえ」

その中に幻のように浮かび上がった透き通る姿とは──

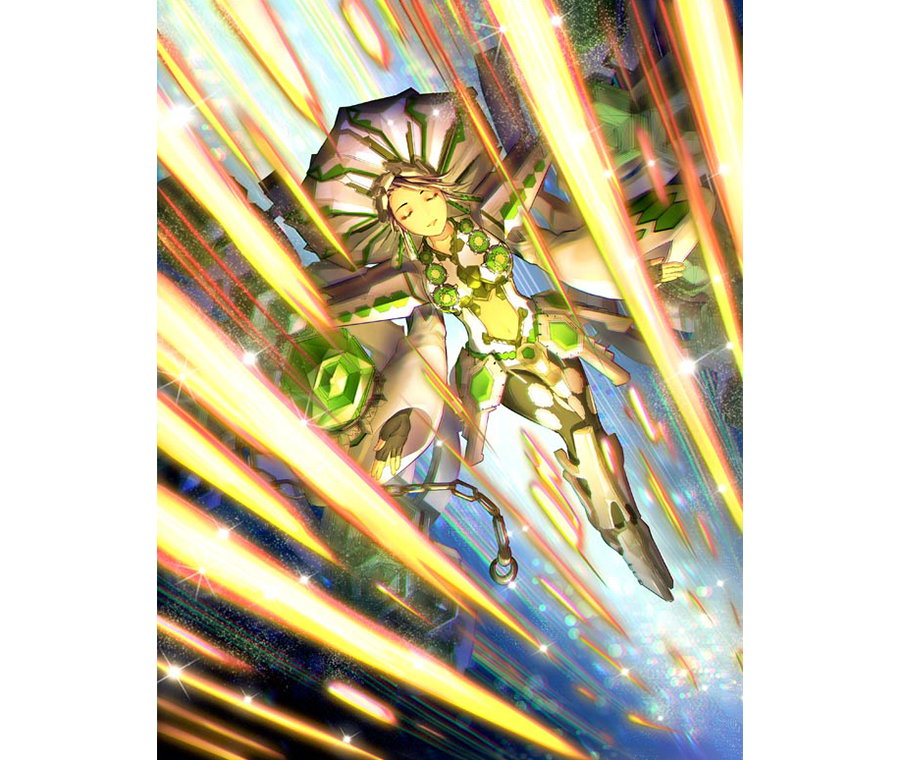

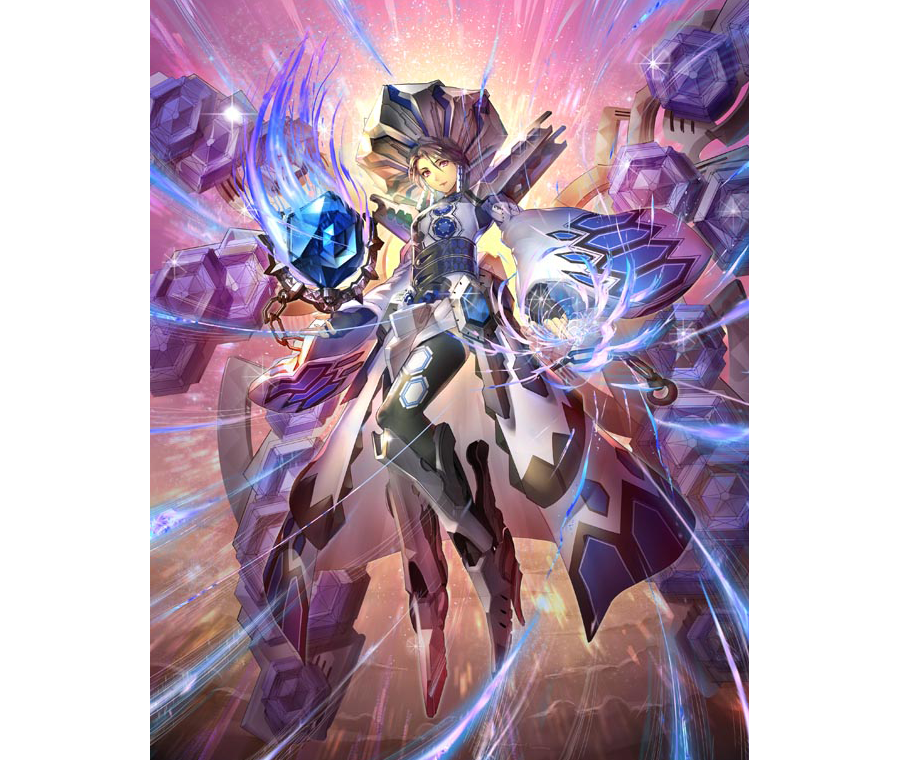

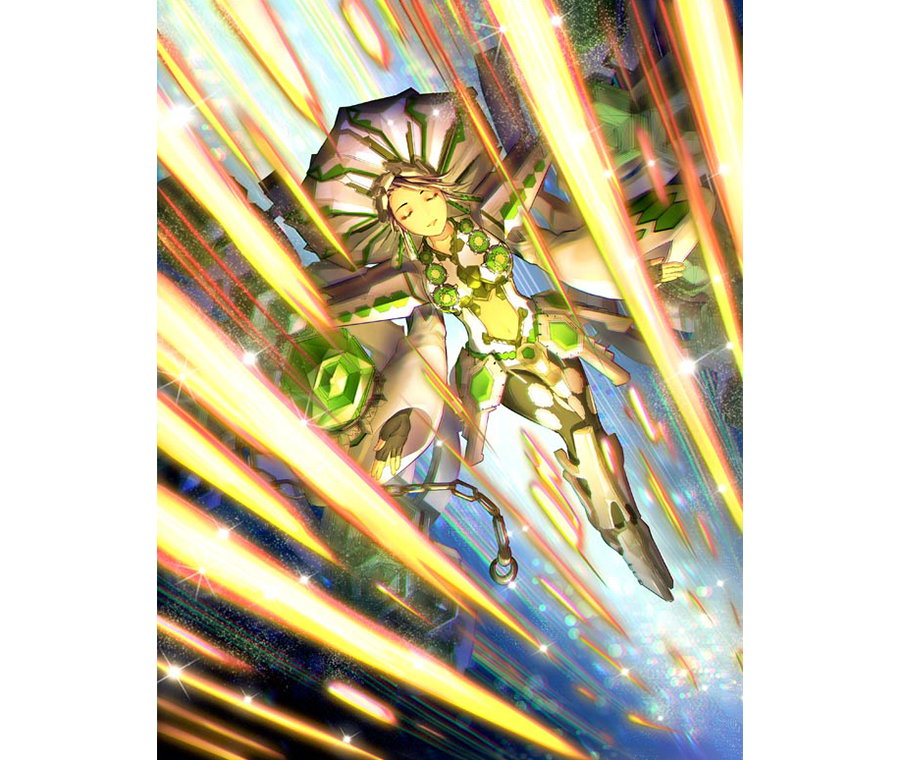

六角宝珠の女魔術師!

ケテルサンクチュアリの遠く北方の山中にある宝珠洞の主。それは彼ら3人の雇い主の姿でもあった。

3人の若者がここダシェッド地底湖までやって来たのは、ほかでもない六角宝珠の女魔術師からの調査依頼を仕事として受けたためである。水晶玉を介した呼びかけを見た魔術師たちは、伝説的な予見と神聖魔術の使い手として知られる導師の“人材募集”に若き一も二もなく乗ったのだった。

Illust:百瀬寿

Illust:百瀬寿

いまケテルの魔術師たちが行った儀式の意味をひと言で説明するのは難しい。

まず“真実を照らす光”とは本来、この場にいる六角宝珠の女魔術師が自身の魔力強化に使う呪文である。

だが、3人は迷わずこれを唱えた。そう指示がされていたし、唱えることの意義も絶無ではなかったからだ。

魔術はその成就する過程において祈りに似たところがある。力ある名前自体が魔を払う力を持つと考える魔術師もいるし、術を生み出した導師や偉人の名を唱えることで術の効果を高める効果が期待できるとも言われている。いわばお呪いだ。今回は“六角宝珠”の名を借りることで3人が周囲に放つ魔力探査「探見」の力に変えたのである。

すると、光に照らされた地底湖の水が騒ぎ始める。

泡立ち波だった水面を破って、大きな影が立ち上った。

──!

「そ、ソルダ・ザーカブ!?い、いきなりぃ?!」

湖面を見られる側にいたハーティが叫ぶ。文字通りぶっ魂消た。

Illust:かんくろう

Illust:かんくろう

「手を、離さないでッ!」

ウタタルは降り注ぐ水飛沫に集中を乱されまいと握る手に力を込めた。

「やべぇぞ姐さん!報告書の通りなら、あれは“龍樹の落胤”なんだろう?」

なんでこんな所に。とんがり帽子のイファルジェントは背後を振り返りながら思わず歯がみした。禁じられた“姐さん”が出てしまったが、当の姐さんウタタルもそれ所ではなかったのが幸いした。

まずい状況だった。

今回は準備探索、あくまで調査目的の編成だ。一行を先導し、敵に立ち向かう核となる強力な女魔術師が不在では逃げ切ることさえ、あるいは……。

「思ってたより、ずぅっと強烈だったんでしょうね……お師匠様の名で放つ“真実を照らす光”は……“龍樹の落胤”が耐えきれずに躍り出てくるくらいに……」

ハーティの声が震えている。若きハーティも女魔術師だが、得意は治癒だ。

冷たい湖水を蹴立てて、こちらに迫ってくる水銀のような体表の騎士姿の怪物に対抗する力には乏しい。

「絶対に手は離さないこと。いい?導師様の姿だけを見て」

ウタタルは顔色こそ真っ青だったが、その言葉には同僚二人の目を、儀式の輪の中心に浮かぶ偉大なる導師の幻影に向けさせるだけの力があった。

「録画、撮れてるわね?」

一行が携帯している水晶玉には通話だけでなく撮影記録機能もある。これも約束の一つで旅の途中で起こった事をすべて録画にして送信しなければならない。これも仕事なのだった。

「あぁ、俺たちの最後の記録にならなきゃいいがな」

「縁起でもないこと言わないでくださいよォ、もぉ……ひッ!」

──!! ──!!! ──!!!!

ソルダ・ザーカブは手に持った水銀様の剣を3人に叩きつけてきた。だが儀式の輪“真実を照らす光”は魔法の防御壁として、3人を守っている。発生する衝撃波と轟音に身を震わせながら、辛うじて耐えきれる程度だったが。

「明かりを消せば逃げ切れるかも……」

そう言いかけてイファルジェントは言葉を呑み込んだ。

ソルダ・ザーカブが狂乱しながら攻撃するのは、彼ら龍樹の落胤にとって神聖魔術の“光”が耐えがたいものだからだ。“悪意のなれの果て”であれば光を浴びた瞬間に消滅するだろうが、ソルダ・ザーカブほどの個体となるとおそらく身体が灼かれるような苦痛だけを感じるのだろう。その源を潰さずにはいられないのだ。皮肉なことに魔術師たちを守る障壁こそが、敵の攻撃を煽る原因でもある。この時、3人は同時に察していた。

「……いと尊き守護聖竜と冠頂く我が神聖国の名において」

ウタタルは衝撃に身を震わせながら、つぶやき始めた。

「我らが偉大なる導師よ。導き給え」イファルジェントも目を閉じて唱和する。

「悪の脅威より守りたまえ。先導者よ、希望ある未来を指し示したまえ」

ハーティでさえ、怖くてボロボロこぼれる涙も拭かずに唱えていた。

先に述べたように、言葉には力があるという考えは魔術の基本でもある。

3人の頭にまったく同時に同じ考えが浮かんだ。いま3人は高度な神聖魔術に備える境地、トランス状態に入っていた。叩きつけられる大剣も耳を聾する雄叫びにも、もう恐怖は感じない。

困難に臨む勇気は闇を払う光。

挫けぬ希望は未来を開く力。

今こそ我らに救いの手を!!!

「「「来たれ、六角宝珠の女魔術師!」」」

3人の口が同じ言葉を紡いだその瞬間、

閉じていたあの重い袋の口がほどけ、

世界のすべてがまばゆい藍色に染まった。

3人の輪の中心から、幻ではない実体をもった姿が立ち上がり、そのまま手に持った巨大な宝玉を水銀のような体表の騎士に突きつける。

『藍の啓示――今こそ此処に』

その声は深く静かなものだった。

だがその音と言の葉に込められた魔力によって、軽く押しかえしただけの一撃でソルダ・ザーカブは吹き飛び、湖水に落ちて爆発のような水柱をあげた。

六角宝珠の女魔術師 “藍玉”。

3人は凜々しく立つその姿に驚愕し、たった今過ぎ去った危機のことさえ忘れていた。

「召喚は神聖魔術において高度なものの一つ。あななたちの願う心が宝玉に通じ、私は呼ばれた。予見する者の運命、現世とは離れた所に身を置かねばならぬその軛からも半分解き放たれて」

偉大なる女魔術師は手に浮かせた“藍玉”を若き3人の頭にかざした。祝福である。

「そして何よりケテルサンクチュアリにおける龍樹の浸透口も発見する事ができました。お手柄です」

3人の誰一人として、まだ口を開くことができなかった。

呆然としていた上に、質問が山ほどあったからだ。

「もう手を離して良いですよ」

六角宝珠に触れられて、初めて3人はまだ結界の輪を保っていたことに気がついた。

「六角宝珠様……本当に、あの宝珠洞の?」

とハーティ。予想外のタイミングで雇い主であり伝説の女魔術師に出会えたことに感激することすら忘れている。

「そうですよ」

「しかし、ここに実体化されたのでしたら、宝珠洞は空に?」

とこれも呆然としつつ魔女ウタタル。突然、ただ一人の主を失った宝珠洞は大混乱ではないか。

「ご心配には及びません。私は声に応え、望んでここに現れたのです。それに一人ではありませんので」

幸か不幸か、最後の謎めいた言葉の意味に気を留めたものは1人しかいなかった。

「あのう……」

とイファルジェントはおずおずと手を挙げた。教室で質問する生徒のようであるが、この相手はケテルサンクチュアリに名高い大神聖魔術師、予見者である。

「はい、何か」

「すみません。六角宝珠様に比べたらオレたちなんて下っ端なんですから、こう……もっと」

上からの立場で話してくれていいですよ、丁寧だと逆に居心地が悪いので、とイファルジェントは言いたいのだ。相手が六角宝珠では、まとめて“下っ端”と言われることも残り2人に不満はないらしい。

「お忘れかもしれませんが、我らは他人ではありません」

と六角宝珠は知的な笑みを浮かべた。

「私は依頼主、あなた達は与えられた任務を全うした功労者です。今回は契約満了」

「は、はい」

と口々に応えたものの、3人はまだ突然実体化した“依頼主”にどう対応すべきか決めきれていないようだった。

「そして依頼はまた続きます。私はこうして宝珠洞の外に実体化したわけですから」

藍玉が持ち上げられた。鎖が付けられた巨大な宝石なのに六角宝珠の手にかかると羽毛のように軽々と動く。

「まずはここ、龍樹の侵入口を封じる儀式です。力を貸してくれますね?」

偉大なる女魔術師は3人の答えを待たず、湖に向けて身を翻した。

この時になってやっと3人は、さきほど弾かれた龍樹の落胤ソルダ・ザーカブが水に沈んだまま、反撃どころか浮上すらしてこないのにようやく気がついた。

この先3人は、この“ようやく気がついた”を幾度となく繰り返すことになるのだが、それはまた別な話である。

「イファルジェントは龍樹の落胤にこの捕縛索を巻き付けてください。ウタタルは広域レベルの封印の方陣を。ハーティネスティアーには私の準備詠唱を手伝ってもらいます」

てきぱきと指示が飛び、まるで何年もそうしてきたように各々が動き始めた。

イファルジェントだけは湖水に入りかけた所でハッと足を止め、本当にこの中に?入らなきゃダメですか?と導師を二度見するのだが、その度に微動だにしない微笑を返されて諦めて冷たい水の中に歩を進めた。やはりこの一行において男性は損な役回りのようである。

「六角宝珠様」

ハーティは仕事にかかりきりの先輩2人の様子を見ながら、導師に問いかけた。年若いだけに気後れすることがなかったのだ。

「何かしら、ハーティネスティアー」

「さっき1人ではないとおっしゃいましたね。あなたは……本当にあの宝珠洞の予見者、六角宝珠様ですか?」

「そうとも言えるし、そうではないとも言える。あの言葉によく気がつきましたね」

謎めいた問いに謎めいた答えを返す六角宝珠はもう笑っていなかった。ハーティがかすかに怯える様子を看て取り、導師は言葉を続けた。

「ただこれは信じてほしい。すでに事態は、本来隠者として暮らすべき私が実体を持って外の世界に挑まざる得ないほどになってしまっている。大きな変化が迫っている。この世界に」

ハーティは少し考えて頷いた。導師には何か大きな使命があるようだ。こんな自分では察せられないほどの。

「あなたを信じます。六角宝珠様」

ありがとう、と六角宝珠の表情はまた微笑みに戻った。

「龍樹は点の攻撃ではなく、線で浸透することを選んだようだ。これは前線で見なければ、その実態も防ぐ術も探せない。“2”なる“1”の私として世界の実相を見て回らねば」

ハーティは確かにここまでの導師の言葉を聞いていたのだが、ふと我に返った時、それはきれいに忘れ去られていた。どうやら“藍玉”を持つこの偉大なる女魔術師には抵抗できない不可思議な力があるようだった。

「私たちがこれから何を求め、何に向かって行くべきか」

ハーティはここからの導師の言葉と微笑みをよく覚えている。それは新たな冒険の扉が開いた瞬間だったからだ。

「それはまたこの後に相談しましょう、賦活の女魔術師」

Illust:百瀬寿

Illust:百瀬寿

※発酵食品の名称や、盤上遊戯については地球で使われている同様のものの名称「将棋」を用いた。※

----------------------------------------------------------

《今回の一口用語メモ》

ケテルサンクチュアリと魔術数“2”

惑星クレイにかつて存在した神聖国家ユナイテッドサンクチュアリ、現在のケテルサンクチュアリには特別な数字がある。

それは2だ。白と黒、光と闇、天と地、表と裏、実体と虚像、そして善と悪。それらは常に葛藤している。

この国では2つのものが対になって歴史を刻んできた。古くは騎士ロイヤルパラディンとシャドウパラディン、現代では天空都市ケテルギアと地上の都セイクリッド・アルビオン、頂の天帝バスティオンと破天騎士ユースベルクなどの関係がそれに当たるだろう。この国にはなぜか2という数字がつきまとう。

その2について。

宝珠洞で未来予知(予見)を生業とする魔術師を統べる、六角宝珠の女魔術師には以前からある噂があった。それは“六角は2人いる”というものだ。宝珠洞の予見の方式は変わっていて、未来に起きる事柄の性質に応じて対応する女魔術師が替わるという。六角宝珠の女魔術師が個人の“予見”に乗り出すことは稀と言われるが、そもそも宝珠洞では占者を選べるわけではないため、会いたくて会えるものでもないのだ。

被占者が体験したという、複数の六角宝珠の女魔術師について。

ある説では高度な占術のトランス状態が見せる幻覚(二人目がいるように錯覚する)とされ、ある者は“最奥の間”が実は鏡張りになっている(つまり二人目は鏡像)と主張し、またある者はやはり実際に“六角は2人いる”のだと言う。この場合、双子や姉妹、あるいは非常によく似た別人、さらには復体や魔術による分身という可能性もあるだろう。

この2人いる説について興味深い近況が入ってきている。

いままでは昼夜問わず被占者を受けて入れてきた宝珠洞が、陽のある間のみの活動になっているというのだ。これは占者の頂点に位置する六角に何らかの変化があったため、とするのは考えすぎだろうか。

なおこの変化について、ケテルサンクチュアリの魔女と魔法使いを束ねる神聖魔術の総本山「サンクガード寺院」の賢者たちからは、今のところ公式見解は出ていない。

宝珠洞の女魔術師について。また“六角宝珠の女魔術師は2人いる”疑惑については、

→ユニットストーリー012「六角宝珠の女魔術師(ヘキサオーブ・ソーサレス)」および同話《今回の一口用語メモ》

魔女と魔法使い、賢者とサンクガード寺院については

→ユニットストーリー077「好転の魔法 タナルル」

→ユニットストーリー093「天道の大賢者 ソルレアロン」

を参照のこと。

ヒュドラグルムについては、

→ユニットストーリー086「龍樹の落胤 ビスト・アルヴァス」の《今回の一口用語メモ》を参照のこと。

----------------------------------------------------------

男は岩場に腰掛けて一人、水晶玉と会話していた。

正面には島影一つない凪いだ大海原が広がっている。

「時間がないから用件だけ言う。指示書はもう第2章3節まで進んでいるはずだ。次の段階への準備を……」

ここで当てていた水晶玉を耳から少し離し、男は苦笑した。相手の声が自分だけに聞こえる秘話モードだが、急ぎの用件にも関わらず相手からは何やら激しい罵声が飛んでいるらしい。それでも、もう片方の手でヒュドラグルムの仮面を弄ぶ男の表情には憎たらしいほど余裕が漂っていた。

「いいから聞け。今、手にしているモノはすぐにも北方で必要になるものだ。荷を積んで指示書の場所に向かえ。寄港は最低限にしろ。どうせ補給が必要なのはおまえくらいなものなのだから……ここは怒る所じゃない。プロとして請けた以上文句を言うな。なぜこれを任せたと思う、他の誰でもなくおまえに」

陸風がブラント月の光に輝く男の髪をさらさらと撫でて吹き去った。

「そうだ、それでいい。報酬ははずんでいるのだから契約を遵守してもらおう……まだ何かあるのか。最近日照が足りていない?船の指揮は雲に“穴”を開けているその船尾からでも執れるだろうが。文句を言う前に工夫しろ。頭を甘やかすなよ、継承の乙女」

男はもう一度微笑した。肩書きで呼んだのはからかったのか、それとも彼なりの親しみの表現なのか。

「それはまだ分からん。次も必要な時に俺から掛ける……ああ、もう何も聞えないからな。もう切るぞ。……ヘンドリーナ、俺の船を頼んだぞ。感情に流されず、周囲の出来事に心を澄ませるんだ。特にヤツには気をつけろ、油断するな」

男は低く嘆息をついて通信を切った。

「楽しそうね」

その声は背後から聞こえた。若い女性のものだ。

「異星刻姫(ゼノアルマジェスタ)」

ゾルガ・マスクス──空飛ぶ幽霊船リグレイン号 船長──は、アストロア=バイコ・マスクスに皮肉っぽく会釈する。

「戯弄の降霊術師」アストロアも軽くスカートの裾をつまんで礼を返した。

両者の肩書き呼びには先の船長と船長代理の会話とは正反対に“慇懃無礼”という刺が含まれている。

「ダークステイツに名高い星刻姫(アルマジェスタ)のお姫様が立ち聞きとは端ない」

「ちょこちょこ棲み処を抜け出してコソコソ通話している自称家庭教師さんに言われたくないわ」

「仕事の話だ。出来の悪い部下にはまったく世話の焼けることだが、俺の船のことだからな」

「隠さなくて良いのよ。私たちを繋ぐのは“力”。何を企もうが構わないし、知りたいとも思わない」

「それで姫様は、少し空気を吸いに出ていたこの幽霊奴に何のご用かな」

アストロアは表情を改めた。

「龍樹があなたをお呼びよ。北方の藍が“入玉”したのだとか……」

「“入王”か。なるほど。大物が懐に飛び込んできたという訳だ。見に行こう」

ゾルガは岩に立てかけてあった杖を取り直して立ち上がった。アストロアは繰り返した。

「将棋の例えって、いかにもあなたらしい。隠然として複雑にからみ合う論理の鬩ぎ合い。“知っている者にだけ伝わればいい”って感じ」

「知的な会話とは突き詰めるとそうなるものだ」

「本当に楽しそうよね、あなた。この惑星の主要人物の動きを盤上の駒に見立てている。それで龍樹世界侵攻の黒幕のつもりかしら」

「星刻の予見者に言われたくないな。そちらも世界の動きを星に重ねて眺めているだろうに。で、そちらはいったいどんな未来を見てマスクスに加担したのだ、異星刻姫(ゼノアルマジェスタ)」

ゾルガもまたアストロアの言葉をなぞって皮肉った。

「柩機と同じよ。あなたには絶対に見られないものだから理解できないでしょうけど」

警戒し腹を探り合うような会話が、互いの核心へと近づくと空気が少し険悪な匂いをはらんだ。

……。

惑星クレイの何処とも知らぬ海岸に重い沈黙が流れた。

打ち寄せる波音を幾度か聞き流して、やがて一触即発の雰囲気は流れ去り、両者は無言で棲み処へと戻っていった。

「明かり、点けますよ」

声とともに暗闇が去り、まぶしい光の反射が満ちあふれた。

「うわ、まぶしーっ!」と幼い声が叫ぶと、

「出力を下げて、イファルジェント!」苛立った様子で若い女性も声をあげた。

おっと、これは失礼と男が杖を引く。

真っ白だった視界が穏やかな明るさに落ち着くと、どうやらここが地下に広がる鍾乳洞の中であるらしいとがわかる。

三人の男女の容姿から、この国の民ならばその職業を見間違える者はないだろう。

──賦活の女魔術師。

──水粒の魔法 ウタタル。

──イファルジェント・ウィザード。

神聖魔術の国らしく魔術師で編成された一行だ。

彼ら彼女らがいまいる場所はダシェッド地底湖。ケテルサンクチュアリ最大の石灰岩地帯の南端に位置する鍾乳洞の中である。

Illust:まるえ

Illust:まるえ Illust:やまだ六角

Illust:やまだ六角 Illust:やまだ六角

Illust:やまだ六角「悪い悪い。姐さん見てるし!恰好悪いとこは見せられないって!張り切りすぎた」

イファルジェントはとんがり帽子を引き上げながら苦笑いし、いつも一行の中心に置いてある重い袋を持ち上げた。

「その姐さんって止めて。今ならまだ水に流してあげるけど、年下に言われ続けるとムカつくわ」

「イファルジェント、もう十分カッコ悪いよー」

ウタタル、ハーティに揃って否定されまくり、男性魔術師は肩をがっくりと落とす。

「……ま、お調子者はほっといて。指示された要探索地点はここで間違いないのかしら?」

魔女ウタタルもまたとんがり帽子に手を掛けながら、正面に向き直った。

「ずーいぶん奥まで来ちゃいましたよねぇ」とハーティ。

鍾乳洞は自然が作り出す奇観のひとつだ。

石灰岩が水に浸食され、地中に洞を穿つ。岩の天地から伸びる鍾乳石は、広大なこの空間の同様、とてつもない時間をかけて作られるものだ。一行の目前には地底湖が、悠久の年月を経て溜められた豊かな水を湛えている。

「そもそもここって、人が立ち入れるんだっけ?」

とイファルジェント。喉元まで出かかった“姐さん”は留めたようだ。

「古代には人の住み処だったそうよ。今はここでチーズを作っている。普通に使われてるわ、浅い階層は」

「野菜とか食材の保存にも向いてるんだよねっ」

ウタタルの説明に、ハーティが追加する。

女魔術師としてはまだ若く、一行に合流して間もないハーティだが、その陽気な振る舞いは、性格の不一致で険悪になりがちだった先輩2人を3人組として繋いで安定させることに成功し始めていた。もっとも、旅仲間で“3”が避けられる理由でもある通り、男性“1”に対して多数派の女性陣“2”に大きく傾いたバランスではあったが。

「始めましょう。あの方のご期待に沿えるように」

と魔女ウタタル。若いハーティだけでなく、剽軽なイファルジェントまでが真顔になった。

地底湖のほとり、岩の床の端で3人は手をつないで輪を描いた。

そして、あの重い袋を口も開けぬまま輪の中心に置く。いざという時まで開けてはならないとお達し付きだ。

「いと尊き守護聖竜と冠頂く我が神聖国の名において」

ウタタルに2人が続いて復唱する。

すると輪の中心、荷の上に淡い光が立ち上がり、すぐにそれはイファルジェントの杖の照明を圧倒するほどの圧倒的な光は地面の岩から噴き出る奔流となった。

「我らが偉大なる導師よ!“真実を照らす光”をもって闇を払い、隠れされしものの姿を明らかにしたまえ」

その中に幻のように浮かび上がった透き通る姿とは──

六角宝珠の女魔術師!

ケテルサンクチュアリの遠く北方の山中にある宝珠洞の主。それは彼ら3人の雇い主の姿でもあった。

3人の若者がここダシェッド地底湖までやって来たのは、ほかでもない六角宝珠の女魔術師からの調査依頼を仕事として受けたためである。水晶玉を介した呼びかけを見た魔術師たちは、伝説的な予見と神聖魔術の使い手として知られる導師の“人材募集”に若き一も二もなく乗ったのだった。

Illust:百瀬寿

Illust:百瀬寿いまケテルの魔術師たちが行った儀式の意味をひと言で説明するのは難しい。

まず“真実を照らす光”とは本来、この場にいる六角宝珠の女魔術師が自身の魔力強化に使う呪文である。

だが、3人は迷わずこれを唱えた。そう指示がされていたし、唱えることの意義も絶無ではなかったからだ。

魔術はその成就する過程において祈りに似たところがある。力ある名前自体が魔を払う力を持つと考える魔術師もいるし、術を生み出した導師や偉人の名を唱えることで術の効果を高める効果が期待できるとも言われている。いわばお呪いだ。今回は“六角宝珠”の名を借りることで3人が周囲に放つ魔力探査「探見」の力に変えたのである。

すると、光に照らされた地底湖の水が騒ぎ始める。

泡立ち波だった水面を破って、大きな影が立ち上った。

──!

「そ、ソルダ・ザーカブ!?い、いきなりぃ?!」

湖面を見られる側にいたハーティが叫ぶ。文字通りぶっ魂消た。

Illust:かんくろう

Illust:かんくろう「手を、離さないでッ!」

ウタタルは降り注ぐ水飛沫に集中を乱されまいと握る手に力を込めた。

「やべぇぞ姐さん!報告書の通りなら、あれは“龍樹の落胤”なんだろう?」

なんでこんな所に。とんがり帽子のイファルジェントは背後を振り返りながら思わず歯がみした。禁じられた“姐さん”が出てしまったが、当の姐さんウタタルもそれ所ではなかったのが幸いした。

まずい状況だった。

今回は準備探索、あくまで調査目的の編成だ。一行を先導し、敵に立ち向かう核となる強力な女魔術師が不在では逃げ切ることさえ、あるいは……。

「思ってたより、ずぅっと強烈だったんでしょうね……お師匠様の名で放つ“真実を照らす光”は……“龍樹の落胤”が耐えきれずに躍り出てくるくらいに……」

ハーティの声が震えている。若きハーティも女魔術師だが、得意は治癒だ。

冷たい湖水を蹴立てて、こちらに迫ってくる水銀のような体表の騎士姿の怪物に対抗する力には乏しい。

「絶対に手は離さないこと。いい?導師様の姿だけを見て」

ウタタルは顔色こそ真っ青だったが、その言葉には同僚二人の目を、儀式の輪の中心に浮かぶ偉大なる導師の幻影に向けさせるだけの力があった。

「録画、撮れてるわね?」

一行が携帯している水晶玉には通話だけでなく撮影記録機能もある。これも約束の一つで旅の途中で起こった事をすべて録画にして送信しなければならない。これも仕事なのだった。

「あぁ、俺たちの最後の記録にならなきゃいいがな」

「縁起でもないこと言わないでくださいよォ、もぉ……ひッ!」

──!! ──!!! ──!!!!

ソルダ・ザーカブは手に持った水銀様の剣を3人に叩きつけてきた。だが儀式の輪“真実を照らす光”は魔法の防御壁として、3人を守っている。発生する衝撃波と轟音に身を震わせながら、辛うじて耐えきれる程度だったが。

「明かりを消せば逃げ切れるかも……」

そう言いかけてイファルジェントは言葉を呑み込んだ。

ソルダ・ザーカブが狂乱しながら攻撃するのは、彼ら龍樹の落胤にとって神聖魔術の“光”が耐えがたいものだからだ。“悪意のなれの果て”であれば光を浴びた瞬間に消滅するだろうが、ソルダ・ザーカブほどの個体となるとおそらく身体が灼かれるような苦痛だけを感じるのだろう。その源を潰さずにはいられないのだ。皮肉なことに魔術師たちを守る障壁こそが、敵の攻撃を煽る原因でもある。この時、3人は同時に察していた。

「……いと尊き守護聖竜と冠頂く我が神聖国の名において」

ウタタルは衝撃に身を震わせながら、つぶやき始めた。

「我らが偉大なる導師よ。導き給え」イファルジェントも目を閉じて唱和する。

「悪の脅威より守りたまえ。先導者よ、希望ある未来を指し示したまえ」

ハーティでさえ、怖くてボロボロこぼれる涙も拭かずに唱えていた。

先に述べたように、言葉には力があるという考えは魔術の基本でもある。

3人の頭にまったく同時に同じ考えが浮かんだ。いま3人は高度な神聖魔術に備える境地、トランス状態に入っていた。叩きつけられる大剣も耳を聾する雄叫びにも、もう恐怖は感じない。

困難に臨む勇気は闇を払う光。

挫けぬ希望は未来を開く力。

今こそ我らに救いの手を!!!

「「「来たれ、六角宝珠の女魔術師!」」」

3人の口が同じ言葉を紡いだその瞬間、

閉じていたあの重い袋の口がほどけ、

世界のすべてがまばゆい藍色に染まった。

3人の輪の中心から、幻ではない実体をもった姿が立ち上がり、そのまま手に持った巨大な宝玉を水銀のような体表の騎士に突きつける。

『藍の啓示――今こそ此処に』

その声は深く静かなものだった。

だがその音と言の葉に込められた魔力によって、軽く押しかえしただけの一撃でソルダ・ザーカブは吹き飛び、湖水に落ちて爆発のような水柱をあげた。

六角宝珠の女魔術師 “藍玉”。

3人は凜々しく立つその姿に驚愕し、たった今過ぎ去った危機のことさえ忘れていた。

「召喚は神聖魔術において高度なものの一つ。あななたちの願う心が宝玉に通じ、私は呼ばれた。予見する者の運命、現世とは離れた所に身を置かねばならぬその軛からも半分解き放たれて」

偉大なる女魔術師は手に浮かせた“藍玉”を若き3人の頭にかざした。祝福である。

「そして何よりケテルサンクチュアリにおける龍樹の浸透口も発見する事ができました。お手柄です」

3人の誰一人として、まだ口を開くことができなかった。

呆然としていた上に、質問が山ほどあったからだ。

「もう手を離して良いですよ」

六角宝珠に触れられて、初めて3人はまだ結界の輪を保っていたことに気がついた。

「六角宝珠様……本当に、あの宝珠洞の?」

とハーティ。予想外のタイミングで雇い主であり伝説の女魔術師に出会えたことに感激することすら忘れている。

「そうですよ」

「しかし、ここに実体化されたのでしたら、宝珠洞は空に?」

とこれも呆然としつつ魔女ウタタル。突然、ただ一人の主を失った宝珠洞は大混乱ではないか。

「ご心配には及びません。私は声に応え、望んでここに現れたのです。それに一人ではありませんので」

幸か不幸か、最後の謎めいた言葉の意味に気を留めたものは1人しかいなかった。

「あのう……」

とイファルジェントはおずおずと手を挙げた。教室で質問する生徒のようであるが、この相手はケテルサンクチュアリに名高い大神聖魔術師、予見者である。

「はい、何か」

「すみません。六角宝珠様に比べたらオレたちなんて下っ端なんですから、こう……もっと」

上からの立場で話してくれていいですよ、丁寧だと逆に居心地が悪いので、とイファルジェントは言いたいのだ。相手が六角宝珠では、まとめて“下っ端”と言われることも残り2人に不満はないらしい。

「お忘れかもしれませんが、我らは他人ではありません」

と六角宝珠は知的な笑みを浮かべた。

「私は依頼主、あなた達は与えられた任務を全うした功労者です。今回は契約満了」

「は、はい」

と口々に応えたものの、3人はまだ突然実体化した“依頼主”にどう対応すべきか決めきれていないようだった。

「そして依頼はまた続きます。私はこうして宝珠洞の外に実体化したわけですから」

藍玉が持ち上げられた。鎖が付けられた巨大な宝石なのに六角宝珠の手にかかると羽毛のように軽々と動く。

「まずはここ、龍樹の侵入口を封じる儀式です。力を貸してくれますね?」

偉大なる女魔術師は3人の答えを待たず、湖に向けて身を翻した。

この時になってやっと3人は、さきほど弾かれた龍樹の落胤ソルダ・ザーカブが水に沈んだまま、反撃どころか浮上すらしてこないのにようやく気がついた。

この先3人は、この“ようやく気がついた”を幾度となく繰り返すことになるのだが、それはまた別な話である。

「イファルジェントは龍樹の落胤にこの捕縛索を巻き付けてください。ウタタルは広域レベルの封印の方陣を。ハーティネスティアーには私の準備詠唱を手伝ってもらいます」

てきぱきと指示が飛び、まるで何年もそうしてきたように各々が動き始めた。

イファルジェントだけは湖水に入りかけた所でハッと足を止め、本当にこの中に?入らなきゃダメですか?と導師を二度見するのだが、その度に微動だにしない微笑を返されて諦めて冷たい水の中に歩を進めた。やはりこの一行において男性は損な役回りのようである。

「六角宝珠様」

ハーティは仕事にかかりきりの先輩2人の様子を見ながら、導師に問いかけた。年若いだけに気後れすることがなかったのだ。

「何かしら、ハーティネスティアー」

「さっき1人ではないとおっしゃいましたね。あなたは……本当にあの宝珠洞の予見者、六角宝珠様ですか?」

「そうとも言えるし、そうではないとも言える。あの言葉によく気がつきましたね」

謎めいた問いに謎めいた答えを返す六角宝珠はもう笑っていなかった。ハーティがかすかに怯える様子を看て取り、導師は言葉を続けた。

「ただこれは信じてほしい。すでに事態は、本来隠者として暮らすべき私が実体を持って外の世界に挑まざる得ないほどになってしまっている。大きな変化が迫っている。この世界に」

ハーティは少し考えて頷いた。導師には何か大きな使命があるようだ。こんな自分では察せられないほどの。

「あなたを信じます。六角宝珠様」

ありがとう、と六角宝珠の表情はまた微笑みに戻った。

「龍樹は点の攻撃ではなく、線で浸透することを選んだようだ。これは前線で見なければ、その実態も防ぐ術も探せない。“2”なる“1”の私として世界の実相を見て回らねば」

ハーティは確かにここまでの導師の言葉を聞いていたのだが、ふと我に返った時、それはきれいに忘れ去られていた。どうやら“藍玉”を持つこの偉大なる女魔術師には抵抗できない不可思議な力があるようだった。

「私たちがこれから何を求め、何に向かって行くべきか」

ハーティはここからの導師の言葉と微笑みをよく覚えている。それは新たな冒険の扉が開いた瞬間だったからだ。

「それはまたこの後に相談しましょう、賦活の女魔術師」

Illust:百瀬寿

Illust:百瀬寿了

※発酵食品の名称や、盤上遊戯については地球で使われている同様のものの名称「将棋」を用いた。※

----------------------------------------------------------

《今回の一口用語メモ》

ケテルサンクチュアリと魔術数“2”

惑星クレイにかつて存在した神聖国家ユナイテッドサンクチュアリ、現在のケテルサンクチュアリには特別な数字がある。

それは2だ。白と黒、光と闇、天と地、表と裏、実体と虚像、そして善と悪。それらは常に葛藤している。

この国では2つのものが対になって歴史を刻んできた。古くは騎士ロイヤルパラディンとシャドウパラディン、現代では天空都市ケテルギアと地上の都セイクリッド・アルビオン、頂の天帝バスティオンと破天騎士ユースベルクなどの関係がそれに当たるだろう。この国にはなぜか2という数字がつきまとう。

その2について。

宝珠洞で未来予知(予見)を生業とする魔術師を統べる、六角宝珠の女魔術師には以前からある噂があった。それは“六角は2人いる”というものだ。宝珠洞の予見の方式は変わっていて、未来に起きる事柄の性質に応じて対応する女魔術師が替わるという。六角宝珠の女魔術師が個人の“予見”に乗り出すことは稀と言われるが、そもそも宝珠洞では占者を選べるわけではないため、会いたくて会えるものでもないのだ。

被占者が体験したという、複数の六角宝珠の女魔術師について。

ある説では高度な占術のトランス状態が見せる幻覚(二人目がいるように錯覚する)とされ、ある者は“最奥の間”が実は鏡張りになっている(つまり二人目は鏡像)と主張し、またある者はやはり実際に“六角は2人いる”のだと言う。この場合、双子や姉妹、あるいは非常によく似た別人、さらには復体や魔術による分身という可能性もあるだろう。

この2人いる説について興味深い近況が入ってきている。

いままでは昼夜問わず被占者を受けて入れてきた宝珠洞が、陽のある間のみの活動になっているというのだ。これは占者の頂点に位置する六角に何らかの変化があったため、とするのは考えすぎだろうか。

なおこの変化について、ケテルサンクチュアリの魔女と魔法使いを束ねる神聖魔術の総本山「サンクガード寺院」の賢者たちからは、今のところ公式見解は出ていない。

サンクガード寺院付き賢者見習い 好転の魔法 タナルル・拝

宝珠洞の女魔術師について。また“六角宝珠の女魔術師は2人いる”疑惑については、

→ユニットストーリー012「六角宝珠の女魔術師(ヘキサオーブ・ソーサレス)」および同話《今回の一口用語メモ》

魔女と魔法使い、賢者とサンクガード寺院については

→ユニットストーリー077「好転の魔法 タナルル」

→ユニットストーリー093「天道の大賢者 ソルレアロン」

を参照のこと。

ヒュドラグルムについては、

→ユニットストーリー086「龍樹の落胤 ビスト・アルヴァス」の《今回の一口用語メモ》を参照のこと。

----------------------------------------------------------

本文:金子良馬

世界観監修:中村聡

世界観監修:中村聡