ユニット

Unit

短編小説「ユニットストーリー」

123 「魂醒せし守主 ルアン」

ケテルサンクチュアリ

種族 ヒューマン

『まだ目醒めぬか、ルアン』

Illust:ナブランジャ

Illust:ナブランジャ

少年は水面に竜を見ていた。

何処とも知れない、しかしこの世の何処かには在る森厳なる泉、彼の根だった。

羽ばたく竜の周りで水鳥が飛び立つ。明鏡のように静止していた水がにわかに波立ち、降り注ぐ陽光にきらめく。風景のひとつひとつが完璧なまでの調和を描き、それはまるで一幅の絵のようだ。

これは夢。見慣れた夢だ。

『まだ目醒めぬか、ルアン』

声は繰り返し、少年に呼びかける。その調子は促すようでもあり、問いかけるようでもある。

ルアン……ルアン……ルアン……

やがて美しい泉と竜は、光と色彩を淡くして闇の中へと薄れていった。

いつものように。覚醒とともに消え去る儚い幻として。

Illust:匈歌ハトリ

Illust:匈歌ハトリ

──ケテルサンクチュアリ東部国境近く。

ソウルリンス寺院にいま脅威が迫っていた。

カレンザッパー・ドラゴン。

国境を接する隣国ドラゴンエンパイアからの闖入者である。一口に竜といっても様々なタイプがある。野生の獣のように本能のみに従って生きるものから、高度な知性を持ち雄弁に他者と語る者まで。

カレンザッパーは雷竜。雷光を帯びた両剣を口にくわえ、たとえ人語を介していたとしても会話は拒絶し、己の破壊衝動のために動く。無法者としての性格が強い危険な竜だ。

その無法竜が2頭、白亜のソウルリンス寺院の正門を前に陣取っている。

空は黄昏。茜色に染まった空の下、立ち向かうのはたった一人。

大剣をぶらりと下げた青年だった。

軽装で、すらりと引き締まった身体に長衣とマント、動きを妨げる重い鎧は帯びていない。兜は動物、おそらくは馬の頭部を模したもののようだが、いまは目深に被っている為その表情は窺えない。

「退いてくれないかな」

のんびりとした調子の落ち着いた声だ。2頭の竜と対峙している人間のものとは思えない程の。

「ここは僕の大事な場所なんだ。歴史だけはえらく長くて、この聖なる森の……おっと」

竜の1頭が疾風を思わせる動きで、脇を通り過ぎた。

青年はひょいと避ける。何気ない動きだが、並んだ瞬間に竜の顎は素早く振られ、電光を放つ刃が予測できない軌道を描いて迫った。にもかかわらず身に擦らせもしない。若さに似合わない熟練した戦士の見切りだった。

「こっちの言葉はわかっているんだろう。これを抜かせないで欲しい」

返事は前後からの嘲るような唸り声だった。竜たちは青年の剣を恐れていないのだ。

カレンザッパー・ドラゴンはゆっくりと位置を調整して青年を前後から挟んだ。狩りの陣形だ。

2頭の竜が同時に飛びかかる。顎にくわえた両剣の電撃が大気と反応し激しくスパークした。

バリバリバリバリ!!!!

其れは、切り裂き爆ぜる無法の雷電。

──!!

雷の刃が嵐のように殺到し、青年の身体はズタズタに切り裂かれて……はいない。

竜が間合いに入った瞬間、だらりと下げられていた剣はぴたりと構えられ、悠然としかし力強く竜の刃を弾き、跳ね上げ、そのすべてを払いのけたのだ。

「ルアン!」

どこからか女性の叫び声があがった。

飛び退る竜に隙なく構えた青年は、自らの名を呼ばれたことではなく、その声の主が彼女だった事に心動かされたようだ。馬の兜の下、その唇は微笑んだようだった。そしてそこから鋭い音が漏れる。

ピィイ──!!

地の口笛に、空の嘶きが応えた。遠く、背後から蹄の音が近づいてきた。

嘶く声に手の中の剣が震え、かすかな光を放ったことに一瞬、ルアンは目を瞠った。

Illust:Quily

Illust:Quily

「マーリス!」

青年ルアンはこの戦いで初めて強く叫んだ。戦馬が嘶きながら天から飛来した。

「驀進!」

腰が引けている2頭の竜を、己が剣で指す。それは神秘的な白銀色の地肌に美しい意匠が施された幅広の大剣だった。

飛来した馬マーリスは勢いそのままに2頭の竜に突っ込み、体当たりで吹き飛ばした。

「蹂躙!」

ルアンの叫びとともに繰り出されるマーリスの逞しい前脚は、それ自体が鍛え上げられた武器のようだった。蹄がそして脚そのものが、ひるむカレンザッパー・ドラゴンたちに容赦なく降り注ぎ痛めつける。

たかが馬1頭に竜2頭が圧倒されるなど、常識では考えられない光景だ。

だがマーリスは古の伝統を継ぐ騎士の友、ケテルサンクチュアリの戦馬である。剣の主ルアンが軽装であるのに対して、マーリスは神聖科学と魔法が付与された武具で鎧われていた。しかもそれは同国の天上騎士がそうであるように魔力のシールドで彼を覆い、空を飛ぶ力をも与えているようだ。

Illust:Quily

Illust:Quily

「去れ!さもなくば討つ!」

先ほどまでののんびりとした口調はどこへやら、剣士ルアンの叫びには今、確かな剛さがあった。

雷竜カレンザッパーは顔を見合わせた。退却を認めるか否か。

だが竜はプライドの高い生物である。大地を駆け、暴れ回る戦馬マーリスに圧倒されつつもまだ決めきれない様子だ。

もうひと押しと見てルアンは剣を体側に構え、言葉を重ねた。

「退かぬなら……斬る!」

ルアンの闘志が勝った。

悔しげな唸り声と共に、雷竜たちは背後の森へと身を翻した。

滅尽の覇龍樹が消えた今、彼ら龍樹の同調者がこの一帯を荒らした無法と蛮行を支えていた力の源は大きく減じている。この寺院を守る力にカレンザッパー・ドラゴン2頭では敵いそうに無かった。

唸り声が遠くに消えた頃、構えを解いたルアンは剣を下げ、友である馬マーリスに近づいてその腹を撫でた。マーリスも嬉しそうにルアンに首を回す。

「やっぱり来てくれた。……ふぅ。でも今回はちょっと危なかったかな」とルアン。

マーリスは少し首を離して物言いたげな様子だったが、それを代弁してくれた声があった。

「そうですよ。いつも無茶ばかりして」

女性の声。先ほどルアンを案じて彼の名を叫んだ主である。

寺院の門から出てきたその人は杖と帽子、ケテルの賢人に許された法服を帯びていた。その横には番犬らしい姿が、これもまた武具を身につけてこちらを睨んでいた。

「やぁ、ベニー」

青年はここで初めて兜をあげた。

砂色に赤の束が混じった髪、黄色に輝く瞳、荒野の旅で鍛えられた精悍なルアンの顔が笑っている。

「ただいま。姉さん」

「……。おかえりなさい」

ソウルリンス寺院の賢人、ベネディクション・セージも微笑してその呼び名を受け止めた。

ケテルサンクチュアリ東の国境に、ソウルリンスの名を冠する寺院がある。

この国がまだユナイテッドサンクチュアリであった頃には、中央北部を代表する古刹だったと云われるが、それも今は昔。現在はこの地に生まれ亡くなっていった者たちの墓を守りながら、神格を崇め、心静かに学問と神聖魔法の研鑽を重ねる賢者たちが少数いるだけだ。

同・宿坊。

ケテルサンクチュアリの寺院は神格や英雄を祭る神聖な場所であると同時に、迷い困窮する者の味方である。ゆえに宿坊が設けられている所では、外来のものに無料で宿を貸す。

もちろん泊まる側もこの場所が建てられた意味を知っていて屋根の下に入るので、こちらも自発的に奉仕活動や寄付を差し出すのである。

サンクチュアリ地方の平野は肥沃で比較的治安も良いとはいえ、野宿に疲れた旅人や巡礼者たちにとって、屋根があり警戒しなくとも夜、安心して眠れるベッドがあり温かな食事が提供される宿坊は文字通り天国だった。

だが今夜、宿を提供された客にはそのうちの一つは必要なかったようだ。

Illust:へいろー

Illust:へいろー

ベニーことベネディクション・セージは重い包みを携えて馬小屋の扉を開けた。足元には犬を連れている。

幸い今は寺院の馬も出払っていて、目的の客人たちは探すまでもなく厩舎の一番奥にいた。

「こんばんは、ベニー。せるがおんも」

彼女の姿を認め、ルアンは寝そべっていた藁から身を起こして笑顔になった。その後ろで武具を外されたマーリンもくつろいだ様子で鼻を鳴らす。

せるがおんと呼ばれた犬は悠々とルアンに歩み寄ると、背中を見せて止まる。撫でろと言っているらしい。ルアンは喜んでこの旧友とのスキンシップに応じ、せるがおんも「それでよし」と言うように藁に腰を下ろした。

Illust:Quily

Illust:Quily

「さっきは出番を奪ってごめんな、せるがおん。偶然居合わせたとはいっても、やっぱり手が出てしまうよ。僕にとってはこのお寺は自分の家みたいなものだもの」

その形状から彼を“犬”と便宜上呼ぶことにするが、せるがおんはハイビーストである。知能も知性も高く、いざ戦いとなればマーリス同様、武具を身につけて寺院の護り手となる。

「あなたがここでしか寝ないのは知っているけれど……」

ベニーは包みを広げると食事を並べだした。もちろんマーリスの分もある。寺院の常として派手さはないがどの品にも心がこもっている。

「食堂には顔を出してくれても良いでしょう。皆、あなたにお礼を言いたがっているのに」

「苦手なんだよ、そういうの。それに誉められるなら僕じゃない。マーリスだ」

お手柄だったねとルアンはリンゴをマーリスに渡すと、自分は硬いパンを割ってせるがおんと分け合った。ごく自然に犬と馬と人の晩餐が始まった。

「ベニーも一緒にどう?どうせ食べてないんでしょ」

ルアンの勧めに賢人は首を振った。もちろんこの賑やかな食事に加わりたい気持ちはある。しかし賢人の修行の一つ、減食して頭を冴え渡らせる節制の修行期間にある今は、彼らの給仕に徹する方が楽しいのだ。

「お参りには?」

「さっき2人でね。お墓にいつもお花をありがとう、姉さん」

ベネディクション・セージはエルフであり、ルアンは人間。姉という呼称はもちろん事実ではない。だがソウルリンス寺院の賢人は、ルアンが守主の一族と森に住んでいた頃からそう呼ばれるのを受け入れていた。

そう。まだ少年だった彼は、同じように寺の馬屋に寝そべり愛馬にこう言っていたものだ。

『平和だねぇ。そう思わないかい、マーリス』

Illust:Quily

Illust:Quily

ルアンもちょうど同じ回想に浸っていたらしく、まるでベニーの記憶に応えるようにこう言った。

「あの頃は平和だったよね、本当に」「そうね。あなたは遊んでばかり」

2人は笑った。その頃から姉弟のように仲が良かったし、今も、そしてたぶんこの後も変わることはない。

「このお寺を竜や魔獣が脅かすことも無かった」

「昔はここにあなたの一族がいてくれたから……」

「そう。この一帯は最後まで国境として譲らなかった守主の森だった。父さんが亡くなるまでは、ね」

「そのあなたも今は立派な守主」

「僕のは当主の息子が受け継ぐただの称号さ。剣や武具と同じ、先祖から代々受け継いだもの。父さんこそ本物の“守主”。真のケテルサンクチュアリの騎士だよ。例え、もうこの世にはいなくてもね」

ベニーは目を伏せて話題を移した。長命のエルフにとって人間の儚さは時に辛く切なく胸を締め付ける。

「一族の方々は今どちらに?」

「ここから少し南。お産を控えた馬が何頭かいるから、しばらくは動かないと思う。ソウルリンス詣では守主として当然の義務だけど、今日は役に立てて良かった」

小さな嘘にベニーは気づかぬ振りをした。

ルアンは──守主の一族がその長を亡くし、漂泊の民となった今も──父の墓と生まれ育ったこの土地に惹かれている。自由奔放で快活なルアンが、守主の名と馬と武具を受け継いでからは特に、マーリスを連れて一人でここに来て、父の墓前で長い時間を過ごしていることをベニーは知っていた。

若くして一族を率いる当主となり、その器と武の才能を期待され、独断専行が過ぎるとは言えそうしたやんちゃな所も含めて誰からも愛される彼に、足りないものがあるとすれば只一つ、自分を高みに導いてくれる存在、あるいはそのきっかけだ。そしてこればかりは賢人でエルフのベニーに担うことのできないものだった。

「さて。長話で疲れさせてはいけないわね。ゆっくり休んで。改めて感謝するわ。あなたとマーリスに」

「そして誇り高き騎士の魂が眠るこの守護竜の剣にね。おやすみ、姉さん」

ルアンは明るい笑みを浮かべながら頭の後ろで手を組んで、目を閉じた。

Illust:Quily

Illust:Quily

夜明け前。

ルアンはこっそり起き出したつもりだったが、2人の友には気づかれてしまった。

つまりハイビースト、守馬マーリスとせるがおんだ。

『『私たちを置いて一人で行くつもり?』』

もし喋ることができたなら、こう言っただろう。マントと長衣の裾を噛んだ2人の仕草と表情はそれほど雄弁だった。

「森が騒いでるのが気になって。……一緒に行く?」

ルアンは言い訳をしながら兜と剣、マーリスの武具を整えた。もうすでにこの聡い友人たちを置いて行くことは諦めている。

「夜の森に入るのは危険?無謀?そうだね、でもこうして密かに危険の芽を摘むことこそ守主の仕事だろう」

とルアン。マーリスが鼻を鳴らし、せるがおんが唸る“言葉”をきちんと理解して会話している。

「賢人たちを戦わせたくないんだよ。あの手は書を物するためのものだし、杖は殴るためのものじゃないからね……さぁ、静かに」

ルアンの独断専行は今に始まったことではない。

もっとも幼い頃は逆に仲間と群れて遊ぶのが好きだった。ちなみにその悪ガキ仲間が今は「守主騎士団」を自称する一族の要となっている。共も付けず不意に姿を消してしまう若き守主ルアンを嘆きながら留守を守る羽目になるのも、彼ら彼女らがかつてさんざん大人を困らせた報いかもしれない。

人間が夜の森に入るのは危険だ。それが一人ならば無謀と言ってもいい。

だが、ルアンには連れがいた。馬と犬である(ハイビーストであるが便宜上、ここでは似ている獣の名にさせてもらう)。

動物の生態に詳しい者ならば、この2人が連れと聞けば前言を翻すことだろう。

犬も馬も夜目が利き、自然への対応力も人の比ではない。ましてハイビーストには高い知性もあり、機転が利く。狩人や森警ならばともかく、並みの人間が大勢ついてくるよりも遙かに頼もしい味方だった。

「しっ!」

一同に、森の静けさを乱さず静止の合図を送ったルアンも森歩きには慣れている。

草むらに低い姿勢を保った馬、犬、人間の顔が並んだ。

『確かに聞こえるね』と言いたげにマーリスが鼻を鳴らすと

『相当、重いヤツだな』とこちらもそう言いたげに、せるがおんも唸った。

「こっちに近づいてくる。これは確か……」

とルアンは記憶を探る表情になって目を見開くと、犬型ハイビーストの友を振り返った。

「せるがおん。君は寺院に走って警告を伝えてくれ」

オレが?とせるがおんは耳を立てたが、いよいよその重い気配が近づいてくるのに気づき、身を翻した。寺院にはベニーのようにハイビーストと自在に会話できる賢人がいる。情報と意図は正しく伝わるはずだった。

『ルアン?』

不安げなマーリスに鼻面を撫でながら、ルアンは立ち上がった。

「マーリス。キミも覚えているよね。父さんは……先代の守主と近衞の兵たちはこういう風に騒ぐ森に立ち入って全員亡くなった。あの夜、大人は僕が近づくのを許してはくれなかった。今だからわかる。あれはとてつもなく強い敵、森を荒らす者、僕らの安息を乱す者……」

森が鳴動していた。木々がきしみ倒される音がする。それはまっすぐこちらに、ソウルリンス寺院の方角へと迫ってきた。

Illust:瞑丸イヌチヨ

Illust:瞑丸イヌチヨ

火斬竜インフェルノソード。

ドラゴンエンパイアに棲息する火竜、その中でも特に巨大で凶暴な一体である。

特に、森とその周辺に住まう者にとっては一切の対話が不可能として恐れられる“破壊者”であり、それはインフェルノソードを表わす次の一言に集約される。

地獄の炎はあらゆる壁を溶断する。

たった一体で先の雷竜カレンザッパー・ドラゴンが束になっても敵わないほどの悪名を轟かせる老獪な火斬竜が今、ルアンの目の前に出現した!

先にルアン自身が語ったように、この森はルアンたち一族の父祖伝来の土地。かつてユナイテッドサンクチュアリ東端の国境を守る防人が治めてきた領地だった。

歴史上、国境が移動する理由は幾つもあるが、いまは地名にのみ残る「守主の森」が実質、ケテルサンクチュアリ国から放棄されたのは、このインフェルノソードやカレンザッパーなど手が着けられないほどの凶暴なはぐれ竜たちが住み着いたためだとも伝えられている。

「ここから・先は・通さない!」

ルアンは大剣を振り上げて叫んだ。彼自身、気がついていないがルアンの体からは闇を照らす内なる光が発せられ、次第に強まっている。

「お前たちの最後の犠牲者が、僕の父さんだ!」

そう。あの日、先代の守主はこの火斬竜の炎に焼かれて死んだ。竜の腹にまだ残る深い剣傷だけを残して。

最後の犠牲者にするのだ!それで父さんの無念も晴れるはず!

僕の大事なものを脅かすヤツは、斬る!

Illust:Quily

Illust:Quily

馬の兜もこの剣も父の遺品であり先祖伝来の武具だ。

特にこの剣には誇り高き騎士の魂、偉大なる力が宿っていると言われていた。

ルアンは巨大な火竜と出会うまで、それを信じてはいなかった。もしそれが本当ならば父が危機に陥った時、地獄の炎が迫った時、騎士の魂はなぜ救ってくれなかったのか。そんなのまやかしじゃないか。何度涙をこぼして問うても、父の墓は答えてはくれなかった。

『今こそ覚醒めしは、遠く刻まれし騎士の誇り』

夢の中でしか聞いたことのない声、自分の中にある答えがルアンの耳に響いた。

『目醒めたか、ルアン』

落ち着いた深い愛情に溢れた声、それは亡き父のもののように聞こえた。“力”が魂の内側から尽きせぬ泉のように湧き出してくるのを感じる。

ルアンの目には迫りくる火竜の巨体は見えていなかった。敵を呑んでかかること。それは戦いにおける絶対的な強者の証。巨大な竜に対してひどく小さく見える人間と馬、という構図にも関わらず、既にこの勝負は決していた。

──!

剣を、薙ぎ払った。

すると今まで猛進していたインフェルノソードが、巨大な腕に薙ぎ払われたかのように地面に倒れ伏した。

慌てふためくインフェルノソード。このような打撃は味わったことがない。自分たちは森の王者のはずだった。

ルアンは敵に態勢を整える時間すら与えなかった。

素早く剣を振り上げ、振り下ろすこと3度。

インフェルノソードの頭がその度に地面にめり込むほど叩きつけられ、打撃に押し潰される。

止め!

今こそ魂醒せし守主 ルアンは身体を目一杯引き延ばして、振りかぶった。

ゴォォォォ!!

しかし敵は老獪な火竜、幾つもの命と魂を焼き尽くしてきた怪物だった。

這いつくばっていたように見せて突如放たれった炎の斬撃がルアンを襲う。

“地獄の炎”と恐れられた業火である。人間が少しでも触れれば即死は免れない。

「ここまでか!」

ルアンが魂醒していた証に、最後の瞬間までその強い瞳が閉じられることはなかった。

だが──。

嘶きと共に、背後に控えていた大地を駆ける守馬マーリスが、ルアンと炎の間に割って入った。

「マーリス?!」

友の死を、物心ついた時にはすでにお互いを無二の心友と認め合い、育ってきた守馬の死を予感してルアンは絶叫し、後悔して目を閉じた。嘶きの残響だけが耳に、心に駆け巡る。

しかし──。

ルアンが目を開けると、地上のはるか高みから森とインフェルノソードを見下ろしていることに気がついた。

『嘶きよ、天を衝け!我等が魂、此処に示さん!』

それは馬の甲冑をつけた巨大な騎士の叫びだった。ルアンが肩に乗られてしまうほどの巨人である。

Illust:Quily

Illust:Quily

ルアンはこの巨人騎士がどこから現れたのかを理解するのに時間はかからなかった。

命を賭けた戦いの最中においてもルアンを優しく力強く包む、もはや自分の半身のように感じられる存在、そのようなハイビーストの友をルアンは一人しか知らないからだ。どれほどその姿が変わってしまっていたとしても。

「マーリス?」

『うむ。まずは敵を片付けよう。こやつ等は我にとっても主の仇!』

騎士は巨大なルアンの兜を被り──気がつくとルアンの頭からは消えていた──、ルアンと同じような剣をしかし途轍もない大きさのものとして握っていた。先ほど竜の炎を遮り、散らしたのはこの大剣だった。

インフェルノソードは、怯えきっていた。

怖い。

巨大な剣を振りかざした巨大な鎧姿の騎士が、彼我の差をものともしないあの精悍な若者が、そして彼らから湧き出る暗き夜の闇を払う光が眩しすぎ、火竜の精神を畏怖で満たしていた。

斬撃は容赦がなく、力の差は圧倒的だった。

──!!!

巨人の腕が猛風のように振り下ろされると、森の地面ごと火斬竜インフェルノソードの巨体は瞬時に真っ二つとなり、剣から放たれる聖なる光にさらされて塵となって消えていった。

巨人とその肩の守主の姿、そして2人から放たれる輝きは、少し離れたソウルリンス寺院からも見ることができた。

『魂醒竜馬ルアンマリス』

ベネディクション・セージは自分でも意識しない言葉を発していた事に気づき、はっと唇に手を当てた。

これは何かの啓示なのか。

ベニーは(修行の最中にもよくあることだが)高次の存在の気配を感じて、寺院のテラスに跪き、杖を祝福の型に掲げた。

ともあれ脅威は去り、この地に新たな、そして偉大な護り手が現れたことには違いなかったのだから。

巨人、魂醒竜馬ルアンマリスの姿が薄れ始めた。

ルアンが何かに支えられるように緩やかに地上に降り立つと同時に、目の前には兜とマーリスが現れた。

「やあ、マーリス」

『やあ、ルアン』

差し伸べた手に鼻面を寄せるマーリスの言葉が今はっきり聞こえるのも、さきほどまで森に屹立していた巨人の姿がもうどこにも無い事も、ルアンは不思議とは思わなかった。

「誇り高き騎士の魂の話は本当だったんだね。だけど、まさかこんな……」

『私も驚いている。ただ……』

「ただ?」

『ルアン。君が知らないことが一つあるんだ。だから、こうして話せるようになって本当に嬉しい』

「知らないこと?」

マーリスは頷いた。仕草まで人間に似てきているようだ。

『先代の守主、つまり君のお父上がある日、厩に来てこう話された。私もまだ仔馬だった頃のことだ』

「……」

『“秘伝に、守主と守馬は剣と武具によって結ばれ、大いなる護り手として覚醒すると云う。魂を分かち合う馬に出会うことが無かった我は遂にそこに達することができなかった”、と』

ルアンはまるでその光景が目の前で見られるような心地がした。

『そして“我はあるいはこの事をルアンに伝えられずに世を去るかもしれぬ。マーリス、息子を頼んだぞ”と』

だから父は幼い頃からハイビーストであるマーリスと一緒に育てたのだ、とルアンはいま判った。そして自分の中に流れる血と魂が、確かに守主の一族に連なるものだと感じた。父はそれほどに自分と一族、そしてマーリスを愛していたのだと。

「マーリス……」

『うん、私も同じことを考えていた。私もまた君と一緒にお墓参りをしていた事をお忘れなく』

マーリスの言葉には喜びと悲しみと、希望が溢れていた。そしてハイビーストの馬もまた泣いているようだった。剣を持って立ち尽くすルアンと同じように。

「……あぁ。今日という日を忘れないようにしよう。そして祈ろうじゃないか」

守主ルアンは兜をとって寺院に頭を垂れた。心友、守馬マーリスと共に。

「僕らの父、“魂漱ぐ竜の泉”への偉大なる導き手に」

----------------------------------------------------------

《今回の一口用語メモ》

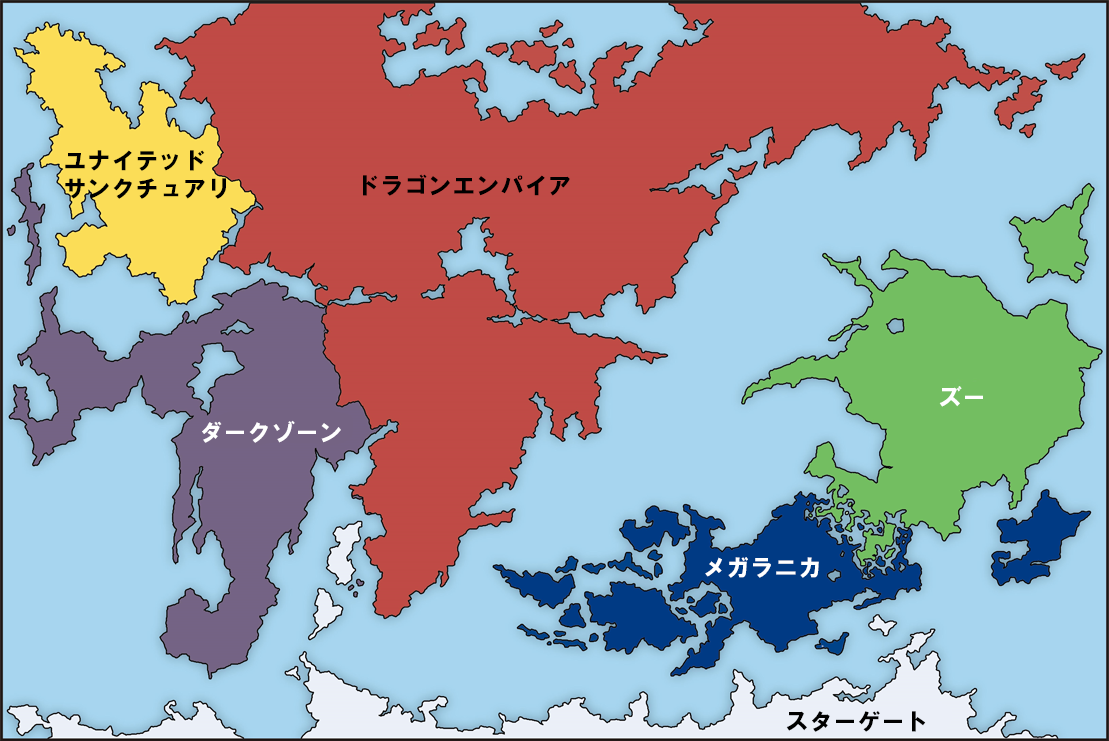

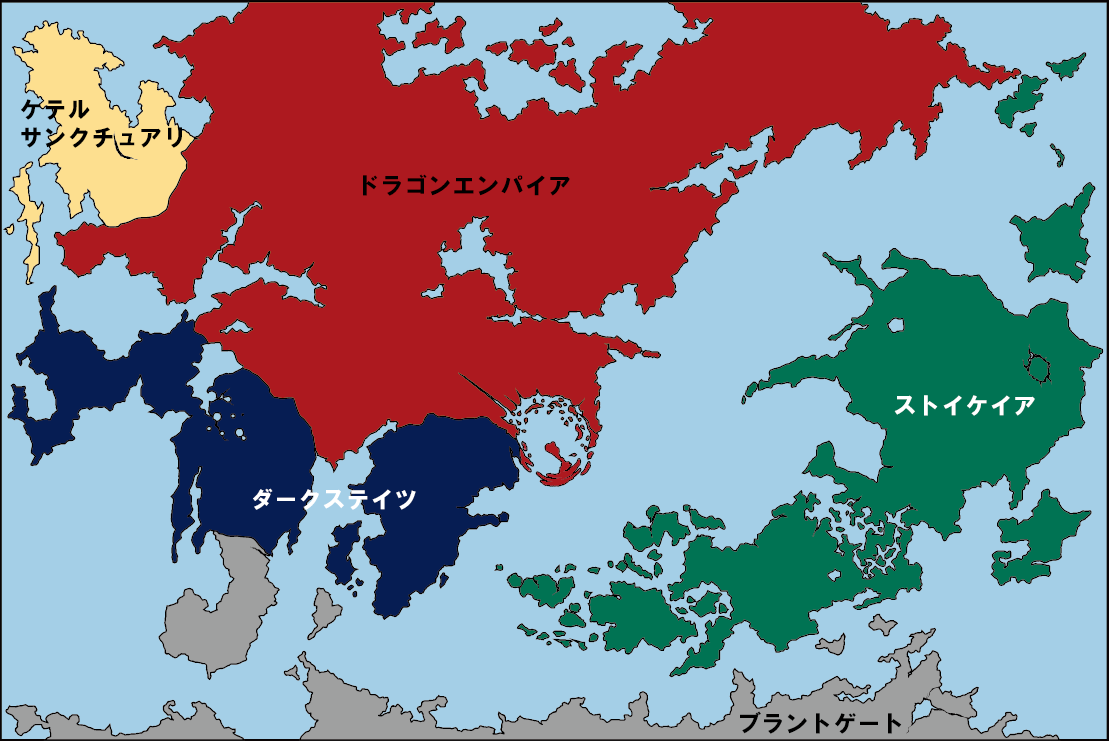

ユナイテッドサンクチュアリの防人「守主」──無神紀から天輪聖紀における国境線の遷移

クレイ歴2100年代、邪神ギーゼの消滅によって新聖紀は幕を下ろし、その後3000年余りに及ぶ長い「神格不在と運命力枯渇の時代」無神紀が始まった。惑星クレイの国家はここから天輪聖紀にかけて、名称だけでなくその境界線にも大きな変化を迎えることになる。

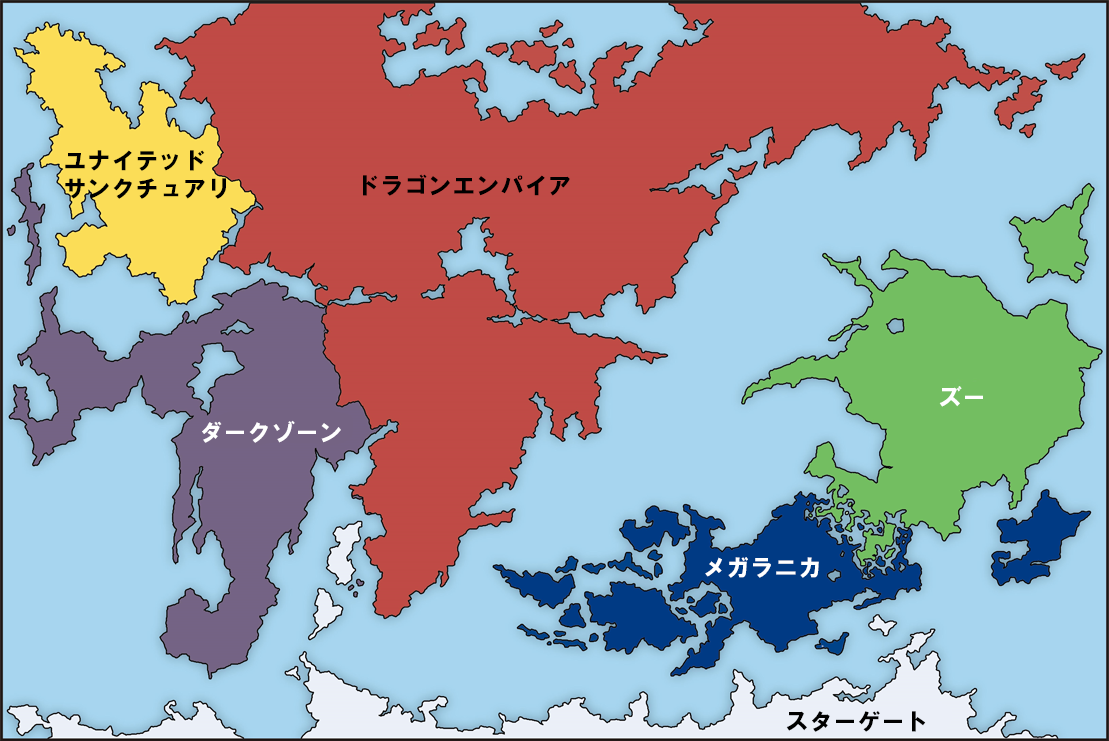

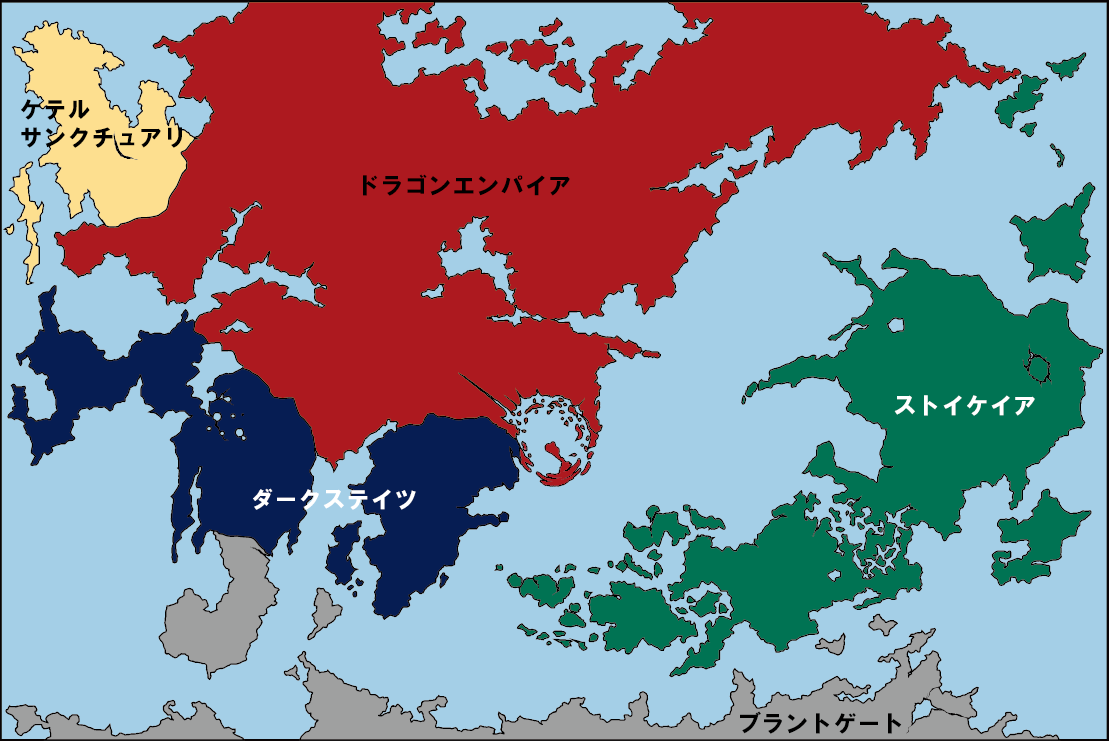

次に挙げる地図は一枚目が無神紀までのもの、二枚目が天輪聖紀の国家である。

《旧 国家地図》

《天輪聖紀 国家地図》

この中で唯一、国土を大きく減じたのが、今回解説する「ケテルサンクチュアリ(旧ユナイテッドサンクチュアリ)」だ。※本文中の拡大地図(旧国境線)参照のこと。赤の点線が旧、茶色の実線が現国境となる※

国家の基礎とは領土とその保全にある。

この点でいうと、旧ユナイテッドサンクチュアリの頃から版図を大きく減じたケテルサンクチュアリが、いかに混乱と衰退の一途をたどったかが察せられる。

無神紀の神聖王国ユナイテッドサンクチュアリは、神格の加護の喪失により、天災の増加、魔力の減少、不作、魔物の増加などの国難が相次いだ上に、かつて英雄王アルフレッドを輩出したバートン王家が衰退。その後、300年あまり続いた内乱によって国土は荒れ果てた。その後、国家ケテルサンクチュアリが誕生するまでの無法・無統治状態にあって治安・経済・産業いずれも維持する事ができなくなり、サンクチュアリ地方東はドラゴンエンパイア国の実質領土となってゆく。

ここで、その歴史の激変に翻弄された者たちがいる。

それがユナイテッドサンクチュアリの国境を守っていた防人。

中でも最前線を守っていたことで有名なのが、「守主」の一族である。

守主の一族は元々ユナイテッドサンクチュアリ時代から続く騎士であり、混乱を経てケテルサンクチュアリとなってからもあえて──権力と富が集中する──天上の都ケテルギアには行かず、縮小の一途をたどる地上の領土を守ってきた。しかし国中が果てなく続く騒乱にある中で守主もまた衰退は避けられず、先代の守主が森で火斬竜の手にかかり非業の死をとげた後は、サンクチュアリ地方をさまよう一族となってしまった。

かつて命を賭して守ってきた彼らの土地も今はドラゴンエンパイア西部領となってしまい、彼らが崇めてきた守護竜の聖地「魂漱ぐ竜の泉」の所在を知る者もいなくなったが、彼らが代々伝えてきた武具と駿馬は、現在も守護竜の力を旗印とする誇り高き守主の力の源となっている。

本文中に登場する「森警」については

→ユニットストーリー058「望郷の騎士 マルコ」を参照のこと。

----------------------------------------------------------

Illust:ナブランジャ

Illust:ナブランジャ少年は水面に竜を見ていた。

何処とも知れない、しかしこの世の何処かには在る森厳なる泉、彼の根だった。

羽ばたく竜の周りで水鳥が飛び立つ。明鏡のように静止していた水がにわかに波立ち、降り注ぐ陽光にきらめく。風景のひとつひとつが完璧なまでの調和を描き、それはまるで一幅の絵のようだ。

これは夢。見慣れた夢だ。

『まだ目醒めぬか、ルアン』

声は繰り返し、少年に呼びかける。その調子は促すようでもあり、問いかけるようでもある。

ルアン……ルアン……ルアン……

やがて美しい泉と竜は、光と色彩を淡くして闇の中へと薄れていった。

いつものように。覚醒とともに消え去る儚い幻として。

Illust:匈歌ハトリ

Illust:匈歌ハトリ──ケテルサンクチュアリ東部国境近く。

ソウルリンス寺院にいま脅威が迫っていた。

カレンザッパー・ドラゴン。

国境を接する隣国ドラゴンエンパイアからの闖入者である。一口に竜といっても様々なタイプがある。野生の獣のように本能のみに従って生きるものから、高度な知性を持ち雄弁に他者と語る者まで。

カレンザッパーは雷竜。雷光を帯びた両剣を口にくわえ、たとえ人語を介していたとしても会話は拒絶し、己の破壊衝動のために動く。無法者としての性格が強い危険な竜だ。

その無法竜が2頭、白亜のソウルリンス寺院の正門を前に陣取っている。

空は黄昏。茜色に染まった空の下、立ち向かうのはたった一人。

大剣をぶらりと下げた青年だった。

軽装で、すらりと引き締まった身体に長衣とマント、動きを妨げる重い鎧は帯びていない。兜は動物、おそらくは馬の頭部を模したもののようだが、いまは目深に被っている為その表情は窺えない。

「退いてくれないかな」

のんびりとした調子の落ち着いた声だ。2頭の竜と対峙している人間のものとは思えない程の。

「ここは僕の大事な場所なんだ。歴史だけはえらく長くて、この聖なる森の……おっと」

竜の1頭が疾風を思わせる動きで、脇を通り過ぎた。

青年はひょいと避ける。何気ない動きだが、並んだ瞬間に竜の顎は素早く振られ、電光を放つ刃が予測できない軌道を描いて迫った。にもかかわらず身に擦らせもしない。若さに似合わない熟練した戦士の見切りだった。

「こっちの言葉はわかっているんだろう。これを抜かせないで欲しい」

返事は前後からの嘲るような唸り声だった。竜たちは青年の剣を恐れていないのだ。

カレンザッパー・ドラゴンはゆっくりと位置を調整して青年を前後から挟んだ。狩りの陣形だ。

2頭の竜が同時に飛びかかる。顎にくわえた両剣の電撃が大気と反応し激しくスパークした。

バリバリバリバリ!!!!

其れは、切り裂き爆ぜる無法の雷電。

──!!

雷の刃が嵐のように殺到し、青年の身体はズタズタに切り裂かれて……はいない。

竜が間合いに入った瞬間、だらりと下げられていた剣はぴたりと構えられ、悠然としかし力強く竜の刃を弾き、跳ね上げ、そのすべてを払いのけたのだ。

「ルアン!」

どこからか女性の叫び声があがった。

飛び退る竜に隙なく構えた青年は、自らの名を呼ばれたことではなく、その声の主が彼女だった事に心動かされたようだ。馬の兜の下、その唇は微笑んだようだった。そしてそこから鋭い音が漏れる。

ピィイ──!!

地の口笛に、空の嘶きが応えた。遠く、背後から蹄の音が近づいてきた。

嘶く声に手の中の剣が震え、かすかな光を放ったことに一瞬、ルアンは目を瞠った。

Illust:Quily

Illust:Quily「マーリス!」

青年ルアンはこの戦いで初めて強く叫んだ。戦馬が嘶きながら天から飛来した。

「驀進!」

腰が引けている2頭の竜を、己が剣で指す。それは神秘的な白銀色の地肌に美しい意匠が施された幅広の大剣だった。

飛来した馬マーリスは勢いそのままに2頭の竜に突っ込み、体当たりで吹き飛ばした。

「蹂躙!」

ルアンの叫びとともに繰り出されるマーリスの逞しい前脚は、それ自体が鍛え上げられた武器のようだった。蹄がそして脚そのものが、ひるむカレンザッパー・ドラゴンたちに容赦なく降り注ぎ痛めつける。

たかが馬1頭に竜2頭が圧倒されるなど、常識では考えられない光景だ。

だがマーリスは古の伝統を継ぐ騎士の友、ケテルサンクチュアリの戦馬である。剣の主ルアンが軽装であるのに対して、マーリスは神聖科学と魔法が付与された武具で鎧われていた。しかもそれは同国の天上騎士がそうであるように魔力のシールドで彼を覆い、空を飛ぶ力をも与えているようだ。

Illust:Quily

Illust:Quily「去れ!さもなくば討つ!」

先ほどまでののんびりとした口調はどこへやら、剣士ルアンの叫びには今、確かな剛さがあった。

雷竜カレンザッパーは顔を見合わせた。退却を認めるか否か。

だが竜はプライドの高い生物である。大地を駆け、暴れ回る戦馬マーリスに圧倒されつつもまだ決めきれない様子だ。

もうひと押しと見てルアンは剣を体側に構え、言葉を重ねた。

「退かぬなら……斬る!」

ルアンの闘志が勝った。

悔しげな唸り声と共に、雷竜たちは背後の森へと身を翻した。

滅尽の覇龍樹が消えた今、彼ら龍樹の同調者がこの一帯を荒らした無法と蛮行を支えていた力の源は大きく減じている。この寺院を守る力にカレンザッパー・ドラゴン2頭では敵いそうに無かった。

唸り声が遠くに消えた頃、構えを解いたルアンは剣を下げ、友である馬マーリスに近づいてその腹を撫でた。マーリスも嬉しそうにルアンに首を回す。

「やっぱり来てくれた。……ふぅ。でも今回はちょっと危なかったかな」とルアン。

マーリスは少し首を離して物言いたげな様子だったが、それを代弁してくれた声があった。

「そうですよ。いつも無茶ばかりして」

女性の声。先ほどルアンを案じて彼の名を叫んだ主である。

寺院の門から出てきたその人は杖と帽子、ケテルの賢人に許された法服を帯びていた。その横には番犬らしい姿が、これもまた武具を身につけてこちらを睨んでいた。

「やぁ、ベニー」

青年はここで初めて兜をあげた。

砂色に赤の束が混じった髪、黄色に輝く瞳、荒野の旅で鍛えられた精悍なルアンの顔が笑っている。

「ただいま。姉さん」

「……。おかえりなさい」

ソウルリンス寺院の賢人、ベネディクション・セージも微笑してその呼び名を受け止めた。

ケテルサンクチュアリ東の国境に、ソウルリンスの名を冠する寺院がある。

この国がまだユナイテッドサンクチュアリであった頃には、中央北部を代表する古刹だったと云われるが、それも今は昔。現在はこの地に生まれ亡くなっていった者たちの墓を守りながら、神格を崇め、心静かに学問と神聖魔法の研鑽を重ねる賢者たちが少数いるだけだ。

同・宿坊。

ケテルサンクチュアリの寺院は神格や英雄を祭る神聖な場所であると同時に、迷い困窮する者の味方である。ゆえに宿坊が設けられている所では、外来のものに無料で宿を貸す。

もちろん泊まる側もこの場所が建てられた意味を知っていて屋根の下に入るので、こちらも自発的に奉仕活動や寄付を差し出すのである。

サンクチュアリ地方の平野は肥沃で比較的治安も良いとはいえ、野宿に疲れた旅人や巡礼者たちにとって、屋根があり警戒しなくとも夜、安心して眠れるベッドがあり温かな食事が提供される宿坊は文字通り天国だった。

だが今夜、宿を提供された客にはそのうちの一つは必要なかったようだ。

Illust:へいろー

Illust:へいろーベニーことベネディクション・セージは重い包みを携えて馬小屋の扉を開けた。足元には犬を連れている。

幸い今は寺院の馬も出払っていて、目的の客人たちは探すまでもなく厩舎の一番奥にいた。

「こんばんは、ベニー。せるがおんも」

彼女の姿を認め、ルアンは寝そべっていた藁から身を起こして笑顔になった。その後ろで武具を外されたマーリンもくつろいだ様子で鼻を鳴らす。

せるがおんと呼ばれた犬は悠々とルアンに歩み寄ると、背中を見せて止まる。撫でろと言っているらしい。ルアンは喜んでこの旧友とのスキンシップに応じ、せるがおんも「それでよし」と言うように藁に腰を下ろした。

Illust:Quily

Illust:Quily「さっきは出番を奪ってごめんな、せるがおん。偶然居合わせたとはいっても、やっぱり手が出てしまうよ。僕にとってはこのお寺は自分の家みたいなものだもの」

その形状から彼を“犬”と便宜上呼ぶことにするが、せるがおんはハイビーストである。知能も知性も高く、いざ戦いとなればマーリス同様、武具を身につけて寺院の護り手となる。

「あなたがここでしか寝ないのは知っているけれど……」

ベニーは包みを広げると食事を並べだした。もちろんマーリスの分もある。寺院の常として派手さはないがどの品にも心がこもっている。

「食堂には顔を出してくれても良いでしょう。皆、あなたにお礼を言いたがっているのに」

「苦手なんだよ、そういうの。それに誉められるなら僕じゃない。マーリスだ」

お手柄だったねとルアンはリンゴをマーリスに渡すと、自分は硬いパンを割ってせるがおんと分け合った。ごく自然に犬と馬と人の晩餐が始まった。

「ベニーも一緒にどう?どうせ食べてないんでしょ」

ルアンの勧めに賢人は首を振った。もちろんこの賑やかな食事に加わりたい気持ちはある。しかし賢人の修行の一つ、減食して頭を冴え渡らせる節制の修行期間にある今は、彼らの給仕に徹する方が楽しいのだ。

「お参りには?」

「さっき2人でね。お墓にいつもお花をありがとう、姉さん」

ベネディクション・セージはエルフであり、ルアンは人間。姉という呼称はもちろん事実ではない。だがソウルリンス寺院の賢人は、ルアンが守主の一族と森に住んでいた頃からそう呼ばれるのを受け入れていた。

そう。まだ少年だった彼は、同じように寺の馬屋に寝そべり愛馬にこう言っていたものだ。

『平和だねぇ。そう思わないかい、マーリス』

Illust:Quily

Illust:Quilyルアンもちょうど同じ回想に浸っていたらしく、まるでベニーの記憶に応えるようにこう言った。

「あの頃は平和だったよね、本当に」「そうね。あなたは遊んでばかり」

2人は笑った。その頃から姉弟のように仲が良かったし、今も、そしてたぶんこの後も変わることはない。

「このお寺を竜や魔獣が脅かすことも無かった」

「昔はここにあなたの一族がいてくれたから……」

「そう。この一帯は最後まで国境として譲らなかった守主の森だった。父さんが亡くなるまでは、ね」

「そのあなたも今は立派な守主」

「僕のは当主の息子が受け継ぐただの称号さ。剣や武具と同じ、先祖から代々受け継いだもの。父さんこそ本物の“守主”。真のケテルサンクチュアリの騎士だよ。例え、もうこの世にはいなくてもね」

ベニーは目を伏せて話題を移した。長命のエルフにとって人間の儚さは時に辛く切なく胸を締め付ける。

「一族の方々は今どちらに?」

「ここから少し南。お産を控えた馬が何頭かいるから、しばらくは動かないと思う。ソウルリンス詣では守主として当然の義務だけど、今日は役に立てて良かった」

小さな嘘にベニーは気づかぬ振りをした。

ルアンは──守主の一族がその長を亡くし、漂泊の民となった今も──父の墓と生まれ育ったこの土地に惹かれている。自由奔放で快活なルアンが、守主の名と馬と武具を受け継いでからは特に、マーリスを連れて一人でここに来て、父の墓前で長い時間を過ごしていることをベニーは知っていた。

若くして一族を率いる当主となり、その器と武の才能を期待され、独断専行が過ぎるとは言えそうしたやんちゃな所も含めて誰からも愛される彼に、足りないものがあるとすれば只一つ、自分を高みに導いてくれる存在、あるいはそのきっかけだ。そしてこればかりは賢人でエルフのベニーに担うことのできないものだった。

「さて。長話で疲れさせてはいけないわね。ゆっくり休んで。改めて感謝するわ。あなたとマーリスに」

「そして誇り高き騎士の魂が眠るこの守護竜の剣にね。おやすみ、姉さん」

ルアンは明るい笑みを浮かべながら頭の後ろで手を組んで、目を閉じた。

Illust:Quily

Illust:Quily夜明け前。

ルアンはこっそり起き出したつもりだったが、2人の友には気づかれてしまった。

つまりハイビースト、守馬マーリスとせるがおんだ。

『『私たちを置いて一人で行くつもり?』』

もし喋ることができたなら、こう言っただろう。マントと長衣の裾を噛んだ2人の仕草と表情はそれほど雄弁だった。

「森が騒いでるのが気になって。……一緒に行く?」

ルアンは言い訳をしながら兜と剣、マーリスの武具を整えた。もうすでにこの聡い友人たちを置いて行くことは諦めている。

「夜の森に入るのは危険?無謀?そうだね、でもこうして密かに危険の芽を摘むことこそ守主の仕事だろう」

とルアン。マーリスが鼻を鳴らし、せるがおんが唸る“言葉”をきちんと理解して会話している。

「賢人たちを戦わせたくないんだよ。あの手は書を物するためのものだし、杖は殴るためのものじゃないからね……さぁ、静かに」

ルアンの独断専行は今に始まったことではない。

もっとも幼い頃は逆に仲間と群れて遊ぶのが好きだった。ちなみにその悪ガキ仲間が今は「守主騎士団」を自称する一族の要となっている。共も付けず不意に姿を消してしまう若き守主ルアンを嘆きながら留守を守る羽目になるのも、彼ら彼女らがかつてさんざん大人を困らせた報いかもしれない。

人間が夜の森に入るのは危険だ。それが一人ならば無謀と言ってもいい。

だが、ルアンには連れがいた。馬と犬である(ハイビーストであるが便宜上、ここでは似ている獣の名にさせてもらう)。

動物の生態に詳しい者ならば、この2人が連れと聞けば前言を翻すことだろう。

犬も馬も夜目が利き、自然への対応力も人の比ではない。ましてハイビーストには高い知性もあり、機転が利く。狩人や森警ならばともかく、並みの人間が大勢ついてくるよりも遙かに頼もしい味方だった。

「しっ!」

一同に、森の静けさを乱さず静止の合図を送ったルアンも森歩きには慣れている。

草むらに低い姿勢を保った馬、犬、人間の顔が並んだ。

『確かに聞こえるね』と言いたげにマーリスが鼻を鳴らすと

『相当、重いヤツだな』とこちらもそう言いたげに、せるがおんも唸った。

「こっちに近づいてくる。これは確か……」

とルアンは記憶を探る表情になって目を見開くと、犬型ハイビーストの友を振り返った。

「せるがおん。君は寺院に走って警告を伝えてくれ」

オレが?とせるがおんは耳を立てたが、いよいよその重い気配が近づいてくるのに気づき、身を翻した。寺院にはベニーのようにハイビーストと自在に会話できる賢人がいる。情報と意図は正しく伝わるはずだった。

『ルアン?』

不安げなマーリスに鼻面を撫でながら、ルアンは立ち上がった。

「マーリス。キミも覚えているよね。父さんは……先代の守主と近衞の兵たちはこういう風に騒ぐ森に立ち入って全員亡くなった。あの夜、大人は僕が近づくのを許してはくれなかった。今だからわかる。あれはとてつもなく強い敵、森を荒らす者、僕らの安息を乱す者……」

森が鳴動していた。木々がきしみ倒される音がする。それはまっすぐこちらに、ソウルリンス寺院の方角へと迫ってきた。

Illust:瞑丸イヌチヨ

Illust:瞑丸イヌチヨ火斬竜インフェルノソード。

ドラゴンエンパイアに棲息する火竜、その中でも特に巨大で凶暴な一体である。

特に、森とその周辺に住まう者にとっては一切の対話が不可能として恐れられる“破壊者”であり、それはインフェルノソードを表わす次の一言に集約される。

地獄の炎はあらゆる壁を溶断する。

たった一体で先の雷竜カレンザッパー・ドラゴンが束になっても敵わないほどの悪名を轟かせる老獪な火斬竜が今、ルアンの目の前に出現した!

先にルアン自身が語ったように、この森はルアンたち一族の父祖伝来の土地。かつてユナイテッドサンクチュアリ東端の国境を守る防人が治めてきた領地だった。

歴史上、国境が移動する理由は幾つもあるが、いまは地名にのみ残る「守主の森」が実質、ケテルサンクチュアリ国から放棄されたのは、このインフェルノソードやカレンザッパーなど手が着けられないほどの凶暴なはぐれ竜たちが住み着いたためだとも伝えられている。

「ここから・先は・通さない!」

ルアンは大剣を振り上げて叫んだ。彼自身、気がついていないがルアンの体からは闇を照らす内なる光が発せられ、次第に強まっている。

「お前たちの最後の犠牲者が、僕の父さんだ!」

そう。あの日、先代の守主はこの火斬竜の炎に焼かれて死んだ。竜の腹にまだ残る深い剣傷だけを残して。

最後の犠牲者にするのだ!それで父さんの無念も晴れるはず!

僕の大事なものを脅かすヤツは、斬る!

Illust:Quily

Illust:Quily馬の兜もこの剣も父の遺品であり先祖伝来の武具だ。

特にこの剣には誇り高き騎士の魂、偉大なる力が宿っていると言われていた。

ルアンは巨大な火竜と出会うまで、それを信じてはいなかった。もしそれが本当ならば父が危機に陥った時、地獄の炎が迫った時、騎士の魂はなぜ救ってくれなかったのか。そんなのまやかしじゃないか。何度涙をこぼして問うても、父の墓は答えてはくれなかった。

『今こそ覚醒めしは、遠く刻まれし騎士の誇り』

夢の中でしか聞いたことのない声、自分の中にある答えがルアンの耳に響いた。

『目醒めたか、ルアン』

落ち着いた深い愛情に溢れた声、それは亡き父のもののように聞こえた。“力”が魂の内側から尽きせぬ泉のように湧き出してくるのを感じる。

ルアンの目には迫りくる火竜の巨体は見えていなかった。敵を呑んでかかること。それは戦いにおける絶対的な強者の証。巨大な竜に対してひどく小さく見える人間と馬、という構図にも関わらず、既にこの勝負は決していた。

──!

剣を、薙ぎ払った。

すると今まで猛進していたインフェルノソードが、巨大な腕に薙ぎ払われたかのように地面に倒れ伏した。

慌てふためくインフェルノソード。このような打撃は味わったことがない。自分たちは森の王者のはずだった。

ルアンは敵に態勢を整える時間すら与えなかった。

素早く剣を振り上げ、振り下ろすこと3度。

インフェルノソードの頭がその度に地面にめり込むほど叩きつけられ、打撃に押し潰される。

止め!

今こそ魂醒せし守主 ルアンは身体を目一杯引き延ばして、振りかぶった。

ゴォォォォ!!

しかし敵は老獪な火竜、幾つもの命と魂を焼き尽くしてきた怪物だった。

這いつくばっていたように見せて突如放たれった炎の斬撃がルアンを襲う。

“地獄の炎”と恐れられた業火である。人間が少しでも触れれば即死は免れない。

「ここまでか!」

ルアンが魂醒していた証に、最後の瞬間までその強い瞳が閉じられることはなかった。

だが──。

嘶きと共に、背後に控えていた大地を駆ける守馬マーリスが、ルアンと炎の間に割って入った。

「マーリス?!」

友の死を、物心ついた時にはすでにお互いを無二の心友と認め合い、育ってきた守馬の死を予感してルアンは絶叫し、後悔して目を閉じた。嘶きの残響だけが耳に、心に駆け巡る。

しかし──。

ルアンが目を開けると、地上のはるか高みから森とインフェルノソードを見下ろしていることに気がついた。

『嘶きよ、天を衝け!我等が魂、此処に示さん!』

それは馬の甲冑をつけた巨大な騎士の叫びだった。ルアンが肩に乗られてしまうほどの巨人である。

Illust:Quily

Illust:Quilyルアンはこの巨人騎士がどこから現れたのかを理解するのに時間はかからなかった。

命を賭けた戦いの最中においてもルアンを優しく力強く包む、もはや自分の半身のように感じられる存在、そのようなハイビーストの友をルアンは一人しか知らないからだ。どれほどその姿が変わってしまっていたとしても。

「マーリス?」

『うむ。まずは敵を片付けよう。こやつ等は我にとっても主の仇!』

騎士は巨大なルアンの兜を被り──気がつくとルアンの頭からは消えていた──、ルアンと同じような剣をしかし途轍もない大きさのものとして握っていた。先ほど竜の炎を遮り、散らしたのはこの大剣だった。

インフェルノソードは、怯えきっていた。

怖い。

巨大な剣を振りかざした巨大な鎧姿の騎士が、彼我の差をものともしないあの精悍な若者が、そして彼らから湧き出る暗き夜の闇を払う光が眩しすぎ、火竜の精神を畏怖で満たしていた。

斬撃は容赦がなく、力の差は圧倒的だった。

──!!!

巨人の腕が猛風のように振り下ろされると、森の地面ごと火斬竜インフェルノソードの巨体は瞬時に真っ二つとなり、剣から放たれる聖なる光にさらされて塵となって消えていった。

巨人とその肩の守主の姿、そして2人から放たれる輝きは、少し離れたソウルリンス寺院からも見ることができた。

『魂醒竜馬ルアンマリス』

ベネディクション・セージは自分でも意識しない言葉を発していた事に気づき、はっと唇に手を当てた。

これは何かの啓示なのか。

ベニーは(修行の最中にもよくあることだが)高次の存在の気配を感じて、寺院のテラスに跪き、杖を祝福の型に掲げた。

ともあれ脅威は去り、この地に新たな、そして偉大な護り手が現れたことには違いなかったのだから。

巨人、魂醒竜馬ルアンマリスの姿が薄れ始めた。

ルアンが何かに支えられるように緩やかに地上に降り立つと同時に、目の前には兜とマーリスが現れた。

「やあ、マーリス」

『やあ、ルアン』

差し伸べた手に鼻面を寄せるマーリスの言葉が今はっきり聞こえるのも、さきほどまで森に屹立していた巨人の姿がもうどこにも無い事も、ルアンは不思議とは思わなかった。

「誇り高き騎士の魂の話は本当だったんだね。だけど、まさかこんな……」

『私も驚いている。ただ……』

「ただ?」

『ルアン。君が知らないことが一つあるんだ。だから、こうして話せるようになって本当に嬉しい』

「知らないこと?」

マーリスは頷いた。仕草まで人間に似てきているようだ。

『先代の守主、つまり君のお父上がある日、厩に来てこう話された。私もまだ仔馬だった頃のことだ』

「……」

『“秘伝に、守主と守馬は剣と武具によって結ばれ、大いなる護り手として覚醒すると云う。魂を分かち合う馬に出会うことが無かった我は遂にそこに達することができなかった”、と』

ルアンはまるでその光景が目の前で見られるような心地がした。

『そして“我はあるいはこの事をルアンに伝えられずに世を去るかもしれぬ。マーリス、息子を頼んだぞ”と』

だから父は幼い頃からハイビーストであるマーリスと一緒に育てたのだ、とルアンはいま判った。そして自分の中に流れる血と魂が、確かに守主の一族に連なるものだと感じた。父はそれほどに自分と一族、そしてマーリスを愛していたのだと。

「マーリス……」

『うん、私も同じことを考えていた。私もまた君と一緒にお墓参りをしていた事をお忘れなく』

マーリスの言葉には喜びと悲しみと、希望が溢れていた。そしてハイビーストの馬もまた泣いているようだった。剣を持って立ち尽くすルアンと同じように。

「……あぁ。今日という日を忘れないようにしよう。そして祈ろうじゃないか」

守主ルアンは兜をとって寺院に頭を垂れた。心友、守馬マーリスと共に。

「僕らの父、“魂漱ぐ竜の泉”への偉大なる導き手に」

了

----------------------------------------------------------

《今回の一口用語メモ》

ユナイテッドサンクチュアリの防人「守主」──無神紀から天輪聖紀における国境線の遷移

クレイ歴2100年代、邪神ギーゼの消滅によって新聖紀は幕を下ろし、その後3000年余りに及ぶ長い「神格不在と運命力枯渇の時代」無神紀が始まった。惑星クレイの国家はここから天輪聖紀にかけて、名称だけでなくその境界線にも大きな変化を迎えることになる。

次に挙げる地図は一枚目が無神紀までのもの、二枚目が天輪聖紀の国家である。

《旧 国家地図》

《天輪聖紀 国家地図》

この中で唯一、国土を大きく減じたのが、今回解説する「ケテルサンクチュアリ(旧ユナイテッドサンクチュアリ)」だ。※本文中の拡大地図(旧国境線)参照のこと。赤の点線が旧、茶色の実線が現国境となる※

国家の基礎とは領土とその保全にある。

この点でいうと、旧ユナイテッドサンクチュアリの頃から版図を大きく減じたケテルサンクチュアリが、いかに混乱と衰退の一途をたどったかが察せられる。

無神紀の神聖王国ユナイテッドサンクチュアリは、神格の加護の喪失により、天災の増加、魔力の減少、不作、魔物の増加などの国難が相次いだ上に、かつて英雄王アルフレッドを輩出したバートン王家が衰退。その後、300年あまり続いた内乱によって国土は荒れ果てた。その後、国家ケテルサンクチュアリが誕生するまでの無法・無統治状態にあって治安・経済・産業いずれも維持する事ができなくなり、サンクチュアリ地方東はドラゴンエンパイア国の実質領土となってゆく。

ここで、その歴史の激変に翻弄された者たちがいる。

それがユナイテッドサンクチュアリの国境を守っていた防人。

中でも最前線を守っていたことで有名なのが、「守主」の一族である。

守主の一族は元々ユナイテッドサンクチュアリ時代から続く騎士であり、混乱を経てケテルサンクチュアリとなってからもあえて──権力と富が集中する──天上の都ケテルギアには行かず、縮小の一途をたどる地上の領土を守ってきた。しかし国中が果てなく続く騒乱にある中で守主もまた衰退は避けられず、先代の守主が森で火斬竜の手にかかり非業の死をとげた後は、サンクチュアリ地方をさまよう一族となってしまった。

かつて命を賭して守ってきた彼らの土地も今はドラゴンエンパイア西部領となってしまい、彼らが崇めてきた守護竜の聖地「魂漱ぐ竜の泉」の所在を知る者もいなくなったが、彼らが代々伝えてきた武具と駿馬は、現在も守護竜の力を旗印とする誇り高き守主の力の源となっている。

本文中に登場する「森警」については

→ユニットストーリー058「望郷の騎士 マルコ」を参照のこと。

----------------------------------------------------------

本文:金子良馬

世界観監修:中村聡

世界観監修:中村聡