ユニット

Unit

短編小説「ユニットストーリー」

Illust:麻谷知世

Illust:麻谷知世「ボクが案内するのはここまでだよ」

両手にヌイグルミを抱えたワーカロイドはソファーまで歩き、すとんと腰を下ろした。とにあ──そう自己紹介されていた──はこちらを興味深そうに見つめている。

「全然緊張してないね。ここは有名なグラン゠ギニョールだよ。これから起こること、怖くないの?」

「わからない。ただここに来るように言われただけだから。君のご主人様に」

確かに、僕には繊細な感覚が欠けているんだと思う。鈍感で丈夫だけが取り柄だなんて仲間たちにも言われるが、自分でもそう思うので腹も立たない。

この部屋の内装や調度の豪華さも「手が込んでるな」とは思うけど、細部まで凝りに凝ったとにあの衣装や、人里離れた館に漂うおどろおどろしい雰囲気と同じで「これも館の主人の趣味なんだろう」と納得してしまう。

「変わったお客さんだね。でもまぁいいや。ほら」

とにあはどこからか取り出した曲刀で、僕を促した。

ここはぎょっとする所なんだろう。

でも、ぎらりと光る刀身を見ても、僕はあまり驚かなかった。仕事柄、刃物を見慣れてるせいもあるし、男装の少女人形が構えているのを見て、海賊みたいで凜々しいな……なんて思ってしまった。やっぱり僕は彼女が言うとおり変わった客なのだろう。

「あとはそのドアを開けるだけだよ。引き返すのじゃなければね」

「案内してくれてありがとう。行くよ」

僕は礼を言って正面の大扉に手をかけた。

「ようこそ、恐怖劇場へ」

僕が重い扉をやっと押し開けた時、背後からその声とくすくす笑う声が聞こえてきた。

質の良い木同士を打ち合わせるような軽やかな音。僕はこの音をよく知っていた。

演者に開幕を告げる拍子木。

舞台の始まりだった。

──少し前。

ノックを4回。これは指定通り。

「お入り」

応答は間を置かず届いた。

失礼します、と言って重い扉を開いた僕は、入っていきなり目の前の光景に目を奪われた。

そこは作業場だった。

黒く煤けた壁と天井、大きな木製の椅子と作業机は年季が入っており、並べられたぴかぴかの工具とは好対照だ。窓の外には昼なお暗い我が国特有の瘴気の空。何より特異な雰囲気を醸し出しているのは天井から吊り下がる手、足、胴の部品だ。壁にもたれている人形の素体には例外なく装飾に凝った美しいドレスが着せてある。

「家業と趣味を兼ねて。ここがこの子たちの故郷という訳だ」

部屋の主人は僕に振り向きもせず、ただ両手で持ち上げている人形の頭に目を当てていた。。まだ髪も着けていない製作途中のそれから、彼は一瞬も目を離したくないようだった。推測するに、前段が僕が驚いたこの部屋の説明として、後段は……誰に向けたものなのだろう。ただの独り言かもしれない。

「あの……」

「少し待て」

主人はまたも言葉だけで答えた。

僕は抗議するつもりはなかった。無礼な態度も気にならないほど部屋の空気が張り詰めていたからだ。

「我が産み出せし人形への愛の下に、汝を名付けよう。おまえは……」

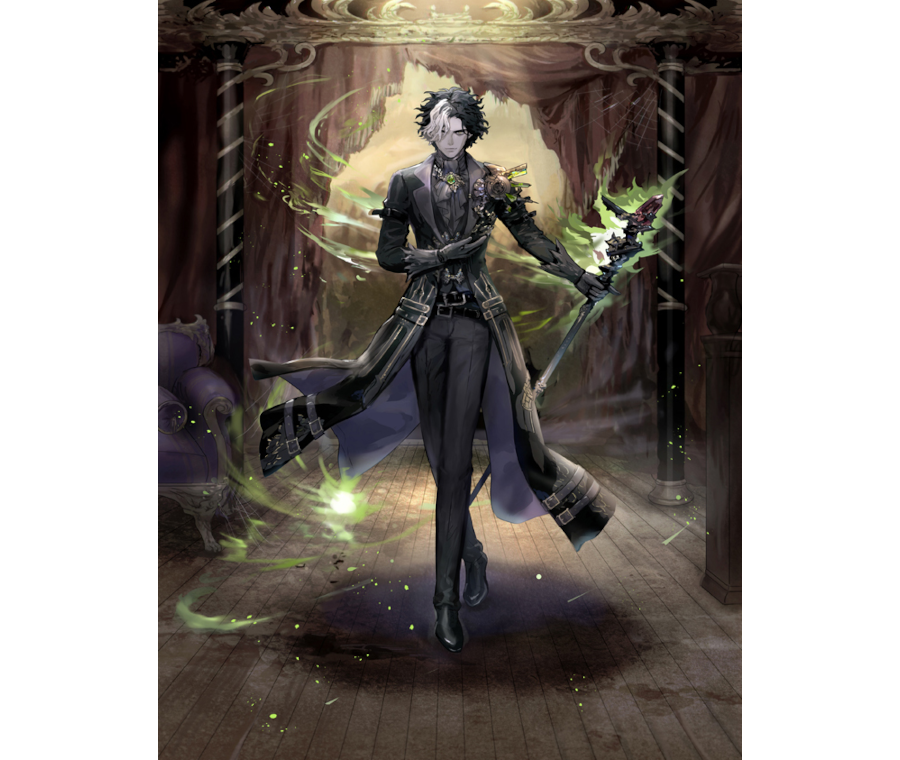

この仰々しさ。まるで何かの儀式のようだ。彼がダークステイツ全土に名高い人形師でなかったら、僕は思わず笑ってしまったかもしれない。だが瞑目する人形の顔に話しかける彼にはその冷たく端正な顔と裏腹に、凄絶なまでの職人の気迫が漂っていた。迂闊に触れれば切れそうなほどの。

人形師が目を細めると、黒髪の中にそこだけ白い髪の束がはらりと額に落ちた。

名を呼ぶ声が低く、空気を震わせた。

「りべらーた」

人形がぱちりと目を開けた。

思わず声をあげた僕に追い打ちするように、人形師とまだ動くはずのない人形の目が僕を睨んだ。

「驚いています。ご主人様」

「驚いているが怯えてはいないな。実に興味深い」

鈍感と言われる僕でも驚きから立ち直るのには少し時間が要った。態勢を整えると、やっと最初に伝えるべき用件に触れられた。

「南部山林から来ました。僕は……」

「サーカス団の高層係。手紙は受け取った。君の所の団長とは古い付き合いでね」

部屋の主人は、続けようとする僕を杖で制した。

「私はアンドロルド、彼女たちの人形師だ」

それがこの館と劇場の主の名だった。

「今日は君に我が劇場を見てもらおう」

Illust:п猫R

Illust:п猫R──現在。

グラン゠ギニョールはなぜ恐怖劇場と呼ばれているのか。

僕は最初の扉が背後で閉じた時、それを思い知ることになった。

漆黒の闇。

扉の向こうが何であれ、先に進む手掛かりがあるものだと人は思っている。

ここにはそれがなかった。あったのは地面以外何も感じられない闇ばかり。

そして──。

ガキッ!!

僕の首が急に締まった。

「ぐっ……!」

それが闇の中から伸びてきた巨大なペンチのようなもので、内向きに生えた刺が僕の首と喉に鈍く突き刺さったのだとわかったのは、それが閉じる瞬間、何かの気配に備えて頭を守ったからだ。

僕は戦士じゃない。

だけど子供の頃から木こりとして、今はサーカスの高層係として何度か危ない目に遭って命拾いしている。それは例えば冬の闇夜、気配を殺して近づいてくる獣に背後から首筋を狙われた時などだ。

「あれぇ、しぶといね」

耳元で声がした。場違いなほど陽気な声だった。

「誰だ……なんでこんなこと……」

「ざいら。おもてなしだよ」

と闇の声。さすがにこの状況で名前と目的をからっとした口調で言われたのは怖かった。いきなりペンチで首を絞めに来るなんて……。

「正気かって?ハハッ。正気など、とうの昔に捨て去った」

ペンチの締まる力がぐぐっと増した。

僕は抵抗したけれど敵わず、目の前の闇がかすみ、より一層深い闇に落ちていった。

目を覚ますと、そこは明かりが灯った部屋(たぶん客室)で、僕は天蓋付きのベッドに横になっていた。

後ろ手に動きを縛られて。

「なんだこれは!」

さすがに鈍感と言われる僕も、闇に取り残されて首を絞められるという待遇にはちょっと頭にきていたので、しばらくもがいて暴れてから、ようやく両手の自由を奪っているものに注意が向いた。

背中にも腕にも痛みがある。トゲが付いているようだ。

だけど血は出ていないようだった。そういえばトゲ付きだったあの巨大なペンチに締められた跡も皮膚は破れていないようだ。真っ白なシーツが汚れていない。

僕は何とか手錠をはずそうと力を込め、寝台の柱に打ち付け、転げ落ちそうになってから、ふとサイドテーブルの上に銀色の小さな鍵が置かれていることに気がついた。

そこから手錠を外すまでの大変さは思い出したくもない。

このまま知らない場所で解けないまま過ごすのかという不安、そして恐れに打ち克てたのは、普段から舞台準備で地味で地道な努力を積み重ねているからだ。焦らず落ち着いて考えを巡らせれば、必ず解決法は見出せる。

「まったく何なんだ、これは!」

何とか手が自由になって、手首、喉、背中と怪我がないことを確認していると、部屋の真上から声が降ってきた。ぎょっとして天井を見ると、吊り下げられたシャンデリアに腰掛けている少女人形がいた。

「ぺらぎあ」

それは自己紹介だったらしい。

冷たい瞳を持つ黒衣のダイアフルドールは音も無く飛び降りると、僕の手から手錠を奪い取った。

「パニックからの復帰が早いのね」

とぺらぎあ。彼女の内部からはカチカチと時を刻む音がしているようだった。

「2分30秒」「何だって?」「新記録よ、あなた」

僕がどう答えようかと迷っていると、ぺらぎあは扉を指してこう言った。

「出口はそちら」

それだけ言うとダイアフルドールはまたシャンデリアに飛び乗って、手錠を構えた。

もう僕に注意を払うこともなく。

僕がこの部屋で一番恐ろしく感じたのは、監禁でも拘束でも身体の痛みでもなく、手錠を回収した後、何ごとも無かったかのように定位置につくダイアフルドールの動き、その再現と繰り返しの機械めいた正確さだった。

Illust:pupps

Illust:pupps客室から出る扉を開ける時、及び腰になってしまった事を僕は恥ずかしいとは思わない。

ただ、次の部屋で待っていたものは、闇でも拘束でも手錠使いでもなかった。

ここは小ホールのようだ。広間と3つの扉、そして2階に続く階段がひとつある。

「こんにちは」

「ごきげんよう」

挨拶してきたのはボンネット帽にドレスのダイアフルドール。丸テーブルを囲んで微笑んでいる。

椅子に腰掛けてくつろぐ2人はよく似ていて、姉妹のようだった。

「お茶が入りました。ほら二人とも、きちんとお迎えしなさい」

向こうの扉が開くと、少し大人びた雰囲気の少女人形が、お茶のポットと菓子を載せたワゴンを押して現れた。長女らしい雰囲気。ダイアフルドールに三姉妹という考え方があるのならばだが。

Illust:麻谷知世

Illust:麻谷知世 Illust:斯比

Illust:斯比 Illust:麻谷知世

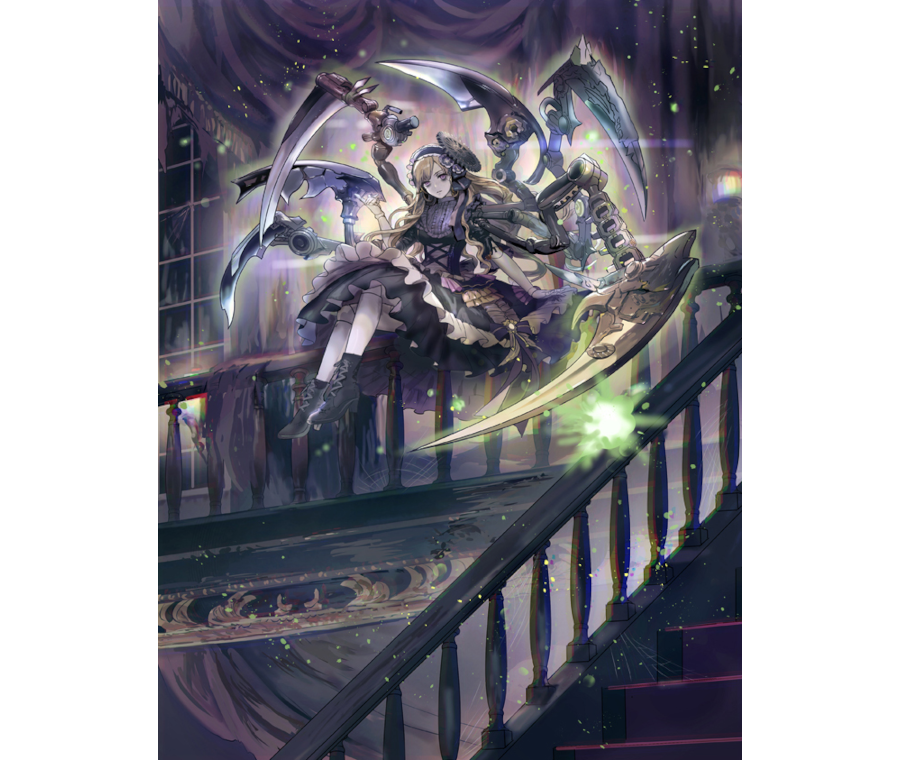

Illust:麻谷知世「せれねら」末妹らしい茶色の髪の人形。

「ぷろゔぃでんつぁ」次女らしい緑髪の人形。

「ぐりせるだ」長女は円盤型の帽子を着けている。

3人はまったく同時にスカートの端をつまんでお辞儀をすると、僕を椅子へ差し招いた。

「どうぞお座りになって」せれねらがぎこちなく笑い、

「お断りになっても」ぷろゔぃでんつぁは無表情で首を傾け、

「座っていただきますけれど」ぐりせるだの背中が波打っていた。

僕は大人しく席に着いた。3人もまた。

目の前には湯気をたてるティーカップと、ビスケットが1枚だけ皿に置いてあった。

「どうぞ」「お召し上がりに」「遠慮なさらず」

僕が目で問うと3人はすぐさま、そう勧めてきた。

食べて、飲む。

「毒を食らわば皿まで」

やけになった僕の言葉に、ホホホ……と三姉妹は扇子で口を押さえながら笑った。

せれねら「本当に毒なんですよ、それ。あなたは後2分の命」

ぷろゔぃでんつぁ「解毒剤は姉が持っているものだけ」

ぐりせるだ「私のこの帽子に隠してありますわ。欲しければ……」

やっぱりそうか!

僕がテーブルごしに手を伸ばすより先に、三姉妹は散開し、武器を広げていた。

せれねらは腰と脚から伸びる6つの機械の腕。その先には鋭利で細い刃が光っている。

ぷろゔぃでんつぁは緑色の燐光を帯びた槍。隙のない構えは僕が見たことのある手練れの戦士と同じだった。

ぐりせるだの背中から伸びた腕には鎌がついていた。6つの大鎌には妹たちよりも明確な殺気が満ちていた。

テーブル、階段の途中、そして2階。

3人の隊形は、僕に解毒剤を渡さないための防御陣だ。

「なぜこんな事をする?!」

せれねら「怖がらないから。あなたの心は強い」

ぷろゔぃでんつぁ「団長さんの手紙にあった通り。闇も痛みも脅しもあなたを怖がらせられない」

ぐりせるだ「あなたが唯一恐れるのはサーカスのスター、高層の曲芸師との別れだけ。つまりはこの場での無駄死に」

3人のダイアフルドールはスカートを翻しながら、歌うように僕の弱点と唯一惜しむものを言い当てた。

「なぜ僕を怖がらせる!?」

せれねら「魔力は私たちが動くエネルギー源」

ぷろゔぃでんつぁ「恐れは瘴気の吹きだまりに建てられたこの館の魔力を活性化させる。特に新鮮な恐怖は」

ぐりせるだ「つまりは必須栄養素にして最高のご馳走というわけです」

僕にはこの時、三姉妹が口にする科学用語を場違いだと笑う余裕はなかった。

3人の言葉がまだ終わらないうちに、僕は突進した。

ダイアフルドール達はきっと、僕が剣士のように巧みな身のこなしで、彼女たちと競り合い、解毒剤を手に入れると思っていただろう。

でも違った。

僕は、いわゆる火事場の馬鹿力で重いテーブルを持ち上げるとせれねらに叩きつけ、階段の中頃から槍で突き込んできたぷろゔぃでんつぁを押し倒し、一気に駆け上がると2階の手すりに悠々と腰掛けていたぐりせるだの帽子を奪って、勢いそのまま次のドアまで逃げた。

ダイアフルドールたちはあまりの強引さに呆れた事だろう。

だけど僕は戦士じゃない。

木こりの息子。

腕っ節と、高い所が平気というだけが自慢のただの山育ちだ。

構造上、館の最終点と思われる扉を開け、乱暴に閉めて内側からかんぬきを下ろす。

「はぁーっ!」

深い嘆息が出たが今、必要なのは休息じゃない。

僕はぐりせるだの帽子をひっくり返し、内側に貼り付けてあった小瓶の栓を抜くと一気にあおった。

何も起こらない。

そもそもこの毒でどんな症状が出るものなのか聞いていなかったことに、今さらながら僕は気がついた。

Illust:nima

Illust:nimaビュィーン!!!!

鳴り響く機械音に僕は驚き、振り向いた。

部屋の中心におさげ髪にリボンを結わえた長身のダイアフルドールが機械ノコギリを持って立ち、そして壁近くの椅子にはあのダイアフルドール・マスター アンドロルドが座っていた。

拍手。

広い室内に、人形師アンドロルドの声はよく通った。

「お見事。素晴らしいショーだった。これで終わりになってしまうのが残念だよ」

終わりだって!?

僕は工房では立たなかった腹が、いま猛烈な怒りとなって立ちあがってくるのを感じていた。

「何がショーだ!毒だなんて、こんなもの……!」

床に解毒剤のビンを叩きつける。それはヒビすら入らなかった。

「そうだ。それは毒ではない。君が無駄死にを厭い、必死に前に進もうとする“恐れ”が欲しかった」

「この詐欺師!」

「言い草だな。まぁ当たってはいるが。ダークステイツでは自分の目的のために、他人を利用することは犯罪ではないだろう」

「もう怖くないぞ!」

「つくづく頑丈だな、君は。だがもう一踏ん張りしてもらわなければ、紹介してくれた団長にも顔向けできん」

僕は長年お世話になっているサーカスの団長まで、僕を欺していたなんて……。

「今は聞く耳を持てないだろうが、それは誤解だ。一応、団長の名誉のために言っておく」

アンドロルドは冷たく笑うと、僕の注意を機械ノコギリのダイアフルドールに向けさせた。

「彼女の顔に、目に覚えはないか」

こんな時に何を……と僕は言いかけて、確かに彼女の顔と目に見覚えがあることに気がついた。

「最後の試練だ。童話であれ寓話であれ民話にしても、最後はこうやって終わることが多い。忘れかけていたことに思い当たり、相手の正体を見破れるかどうか。そして勝利、あるいは敗北。恐怖劇のクライマックスだ!」

アンドロルドは立ちあがった。

その様子は憑かれたように熱を帯びていて、危険な武器を持ち上げているダイアフルドールよりも恐ろしかった。

「そうそう。その恐怖だ。次の合図で、彼女は君を真っ二つにする。一瞬のためらいも無く。凄絶な断末魔が、観客に真の恐怖と興奮を与える」

ビュィーン!!!!

機械ノコギリが作動した。

ダイアフルドールはほとんど身の丈ほどもあるそれを軽々と振り回した。椅子がテーブルが壁が、その刃に触れて打っ手斬られた。

殺される!

恐怖もあったが、僕はただただ無念だった。

僕は平凡なサーカス団員で、子供の時に見た人が忘れられず、努力して付き人になった。

年老いることの無いサーカスのスター、サキュバスの高層の曲芸師マージョリー、あの人をもう一度見ることもできず、僕はこんな所で死ぬのか。

まったくためらう事もなく、ダイアフルドールは僕に近づき、機械ノコギリを振り上げた。

「彼女の名前を言いたまえ」アンドロルドの声。

何だって!?

「君が知っている彼女の名を叫べ!」

名前?誰だ?この顔どこかで……人形、驚き、「驚いているが怯えてはいない」……そうか!

「りべらーた!君の名は、りべらーた!」

ビュィーン!!!!

「うわぁぁぁーっ!」

機械ノコギリが唸り、高速で回る刃が僕の額に触れ……る直前で停まった。

「そして物語の終幕を、華やかな悲鳴で飾ろう」

静まりかえった室内に響くアンドロルドの声を聞きながら、僕は意識を失った。

Illust:麻谷知世

Illust:麻谷知世「お別れか。寂しくなるな」

「僕は寂しくありません」

相当無愛想な調子だったのだろう、アンドロルドはあの一筋の白い髪を揺らして穏やかに笑った。

いま僕らはまたあの工房で向き合っている。

最初と最後は同じなのだ、とアンドロルドは自分で淹れたコーヒーをふるまいながら言っていたが、僕は正直な所、一刻も早くここから去りたい一心だった。

「私はこの劇場をより完璧なものとするために、どうしても“恐れを知らない”サンプルが欲しかった。それも老人ではダメだ。素直で頑丈で、底に滾るような生きようとするエネルギーを持つような若者。それで君の所の団長に相談してみたら、適任がいるというじゃないか」

「結局、僕はあなたの実験のためにここに寄越されたという訳ですよね」

いいや。コーヒーから口を離して人形師は首を振った。

「それだけではない。貸しと借りは公平でなくては」

「いいですか。もう用は無いんでしょう。早く南の森のサーカスに帰りたいんです」

まぁ待て。アンドロルドは手を振った。

「若者はせっかちでいかんな。もっと人生を楽しめ」

「殺されかけたのに楽しむもありません」

年齢のことを言われて、初めて僕はこの人形師が何歳なのか、今まで疑問に思わなかったことに気がついた。

少年ではないにしても、それほど齢を取っているようにも──あのひと房の白髪さえ老いによるものではなさそうだ──思えない。それとこの国が闇と魔術の国ダークステイツだということを忘れてはならない。見かけは人間でも……そうだ、あの棚に並ぶ薬瓶の中身だって工芸用とは限らないじゃないか。

僕を物思いから覚ますように、アンドロルドの声が響いた。

「殺すつもりは無かった。君がよく戦ったんだ、思ったよりもずっとしぶとくね」

そして人形師はようやく腰を上げ、杖を取り上げると扉に向かった。別れの見送りだろうか。

「これはご褒美であり、もともと約束されていたものでもある。私の人形には不思議な特徴があってね」

何を言っているのだろう。

「私が製作途中に、他人に会わない理由でもあるんだ。私は創造者。いわば母だ」

杖が扉をノックした。4回。それは指定通り。

「ところが目を開けた瞬間に見たものは、私以外も主人とみなして言うことを聞くようになるんだ。そういう切っても切れない関係にならないと、私は愛する人形を外に出すことはしない。あくまで一時貸し出しだが大切に扱ってくれたまえ。なにしろ君は人形の父なのだから。それと養分を与えるのを忘れずに、此の国に渦巻く瘴気と、そして“恐怖”を」

嫌な予感がする。

「紹介しよう。君の団長が喉から手が出るほど欲しがっていた、サーカスの新スター……」

あぁ、そんな。

開いた扉の向こうで機械ノコギリを抱えたダイアフルドールが微笑んだ。

「ダイアフルドール りべらーたです。よろしくお願いします、ご主人様」

僕の悲鳴が館に、恐怖劇場『グラン゠ギニョール』に長く木魂した。

了

※時間の単位は地球のものに換算した。シャンデリア、チェーン・ソー、コーヒーはそれぞれ地球にある似たものの名称を使っている。※

----------------------------------------------------------

《今回の一口用語メモ》

ダイアフルドールと恐怖劇場『グラン゠ギニョール』

恐怖劇場『グラン゠ギニョール』に出演するダイアフルドールは、人形師アンドロルドによって作られた自動人形である。

その特徴は、内部に人を入れて巡らせ恐怖を演出するこの劇場に特化して人間サイズに縮められ、ゴシックタイプのドレスに身を包み、研ぎ澄まされた精巧な武器を装備している点にある。

アンドロルドはダークステイツ奥地にある人形の里の生まれであり、彼の一族は天輪聖紀の現代に至るまで代々、人形製作を生業としてきた(里の起源はこの国がダークゾーンと呼ばれていた頃まで遡れる)。

ダイアフルドールは、無神紀までによく知られていた自動人形ナイトメアドールから受け継ぐ伝統、すなわち細部までこだわった少女人形としての精巧さ、魔力(瘴気)を動力とする自律型であること、迷える魂をとらえておく器として高い知性と擬似的な感情を持つこともそのままに、従来の野外やテント小屋で見られる巨体タイプだけではなく、アンドロルドの手による人間に近い大きさのもの──これには体内に取り込んだ魔力の燃費を抑える以外にも『グラン゠ギニョール』の様な劇場や、リリカルモナステリオ学園の寮やステージなどの一般スペースにも適応できるという利点がある──も造られている点が特徴だ。

『グラン゠ギニョール』は、これらダイアフルドールの特徴を最大限に活かした自動人形専用劇場である。

グラン゠ギニョールの舞台演出は、闇の国ダークステイツにおいても最高の恐怖を味わえると評判であり、完全入替制の館巡りツアーは常に予約でいっぱいだという。

ただしグラン゠ギニョール劇場では、観客は入っていった者よりも出た数のほうが少ないという噂もあり、この「公演の恐怖を呑みこむか呑みこまれるか」こそが最高のスリルなのだと、ダークステイツの観衆は捉えているようだ。

なおグラン゠ギニョールのダイアフルドールが本来、演劇には必要ないはずの武装と殺傷能力を持つことについては、サーカス団『ペイルムーン』(こちらも暗殺を兼業するという噂がある)との関連性を指摘する声もある。

ダークステイツのサーカス団とペイルムーン、

高層の曲芸師と高層係の青年については

→ユニットストーリー007「高層の曲芸師 マージョリー」および同《今回の一口用語メモ》を参照のこと。

----------------------------------------------------------

本文:金子良馬

世界観監修:中村聡

世界観監修:中村聡