ユニット

Unit

短編小説「ユニットストーリー」

144 クレイ群雄譚 アナザーストーリー 「怪獣は楽園を破壊する アルキテ」

ブラントゲート

種族 ヒューマン

どうぞお入りください、と促されてなかに入る。途端に男は、あぁと声をあげそうになった。

女性教師はそっけない椅子に座り、膝のうえで手を組んでいた。こぶしを振りあげているわけでも、顔を真っ赤にしているわけでもなかった。ただ何かを決めきった目で、すっと彼を見つめただけだ。

たったそれだけで、あぁこれは良くない話が来るぞ、とわかってしまった。

テーブルを挟んで椅子に腰かけると、さっそく教師が口を開いた。

「お子さんのアルキテさんについてです」

「……はい」

うまく教師の顔を見ることができずに目線を落とした。テーブルの上には、10枚ほどのA4用紙が几帳面に重ねられている。

教師の指がのびて、右上隅をトンと叩いた。赤ペンで『10』と記されている。

「アルキテさんのテスト結果です」

教科は算数。最初の5問だけ埋まっているものの、残りの8割は真っ白だ。

男が口もきけないまま空っぽの回答欄を見つめていると、教師は回答用紙を1枚、また1枚とめくっていった。教科はそれぞれ異なっているが、あたまの数問だけ埋まっていて残りがまるっきり空欄であることは共通している。

12点、8点、14点、続く数字も似たり寄ったりだ。

年齢が上がればあり得ない数字でもないが、11歳がうける簡単なテストで取るものではない。

男はこぶしを握りしめた。

「これほど成績が悪いとは、正直思っていませんでした」

教師はゆっくりと首を横に振った。

「お父さん、ご自分を責めないでください。ご家庭の事情は存じております」

胸に、ほっとしたような、情けないような、複雑にないまぜになった感情が込み上げてきた。

「そうでしたか……えぇ、娘には0歳から母がおりません」

母親は娘を置いて出て行きましたから。

そう言うのは彼のプライドが許さなかった。

「恥ずかしながら、私も仕事の都合でなかなか家に帰れず……娘の勉強を見ることはむずかしいのです」

もし二人の親が揃っていて細やかに目を配っていたのなら、こんなことにはならなかったのだろうか。

うなだれていると、教師はやや慌てたように早口になった。

「あぁ、いえ。アルキテさんは成績が悪い、というのとはすこし違うようなのです。授業中に当てるとスラスラと答えてくれます。あんなに記憶力がいい生徒を、私はこれまで一度も見たことがありません」

娘の記憶力がいいことは、男もうっすらと気づいていた。

数日前のことだけではなく、まだ言葉も話さないような頃の天気まで覚えていると言うのだ。

たしかめる手立てがないため、また娘がおかしなことを言っている、といつも男は鼻で笑っていた。

「ではどうしてこんな点数に?」

教師は回答用紙をひっくり返した。

裏面の白紙には、鉛筆で真っ黒に塗られたいびつな絵があった。ちょっと見ただけではぐちゃぐちゃとした塊にしか見えないが、よくよく目を凝らせば細密に描かれた『何か』であることがわかる。

たとえば顕微鏡で植物を見て、細胞をひとつ残さずスケッチしたら似たような絵が描けるだろう。

「アルキテさんはテスト時間中、問題を解かずにずっとこれを描いていました。注意をするとしばらくは問題を解いてくれるのですが、また、すぐ落書きを始めてしまいます。その繰り返しです」

「だから数問だけ解いてある、ということですか」

「えぇ。これが何なのかと聞いてみると、何か長い名前の石を教えてくれました。その断面なんだそうです」

「あぁ、石……そうですか……」

「何か心当たりが?」

まるで喉が塞がったようにうまく言葉が出てこない。しかし言葉に詰まることそれ自体が腹立たしく、男は乾いた唇を無理やりひらいた。

「……彼女の母親は魔法鉱石学の学者だったんです」

「まぁ、そうだったんですね」

教師の眉が痛ましげに寄せられ、男もそれをまねて悲しげな表情を取りつくろった。

「家には母親が残した図鑑や、標本が残っていて、娘はいつも熱心に見ているのです。だから石を描いたのでしょう。止めるよう、私から言って聞かせます」

「お父さん、アルキテさんを強く責めないであげてください」

「……はい」

しかし彼のなかではガスに火を灯したような青い怒りが燃えていた。紙に描かれた黒い塊が、まるでふがいない彼をあざ笑っているように見えた。

石がなんだ、岩がなんだ。こんなろくでもない物にうつつを抜かして、毎日あくせく働いている俺をバカにしているにちがいない。

鷲づかみにしてグシャグシャにしてやりたいという衝動がこみあげてきたが、ぐっと拳を握りしめてこらえた。

教師は男の心のうちなど知るよしも無く、無責任なほほえみをうかべている。

「きっとこれも今だけのことでしょう。アルキテさんも、これから石よりもっと好きなものが見つかりますよ」

「というと」

「テストの時間があまって落書きをする生徒は少なくないのですが……これはとある生徒のものです」

教師が取りだしたのは1枚のテスト用紙だった。裏には一度絵を描いて消したらしい、鉛筆のあとが残っている。

よくよく目をこらせば、人が描かれていたことはうっすらとわかった。

「これは、娘を描いているのですか?」

髪型と会話の流れで見当をつけると、教師はひとりの少年の名前をあげた。

「とても優しい子です。今度の課外学習では、アルキテさんとペアになりたいと言っていました」

「あぁ、そうですか。ありがたいですね」

好きな相手でもできたなら、アルキテも変わるのだろうか。

想像をめぐらせたが、うまくイメージすることはできなかった。

面談を終えて学校を出ると、あたりは暗くなっていた。

深い群青の空には、地上からビームのような光が伸びている。それを縫うようにしてネオンピンクの光の粒がびゅんびゅんと飛びかっていた。

今日もどこかで事件が起き、極光戦姫は大忙しらしい。

他人事のようにおもいつつ歩みをすすめていると、いく筋かへだてた路地から爆発音が聞こえてきて、コンクリートの地面がぐらぐらと揺れた。

怒声と悲鳴、そしてなぜかアップテンポな電子音楽が続く。

眩暈がするような狂騒もこの国の日常だ。立っていることすらおぼつかなくなるような揺れをこえ、男は自宅に辿りついた。

ドアに備えつけられた郵便受けには、けばけばしい色彩のビラと白い封筒が一通入っていた。

ドアチャイムを鳴らしてしばらく待つ。しかし誰も出てくる気配がない。

鍵をガチャガチャいわせてドアを開けると、玄関はまっ暗だった。押しよせてくる闇が、男をニタニタとあざけ笑っていた。

どこに灯りのついていない家庭があるんだい? どこに家長を出迎えない家庭があるんだい? あぁ、ここだ、ここにあった!

バンッ!

荒っぽい手つきで電気をつける。玄関には泥で汚れた女児用の靴がひとつ、几帳面に並んでいた。男は冷たく見下ろしてアルキテの部屋に向かう。

子ども部屋もまた、電気がついておらず暗かった。壁に備えつけたスイッチを押すと、パッと白熱電球が灯る。

壁ぞいにしつらえた本棚の前では、小柄な少女がくるぶしを揃えてしゃがみ込んでいた。身うごきをしないので眠っているのかと思ったが、本にのびる手で読書をしているのだとわかった。

少女はこちらに背中を向けたまま振り返らない。

「アルキテ」

声をかけても、やはりこちらには気づかない。小さな指が紙をめくる乾いた音だけが聞こえた。

「アルキテ!」

怒声を張りあげて、ようやくアルキテはゆっくりと振り向いた。

薄荷色の瞳がパチリと瞬きされ、視線だけで「どうしたの?」と問いかけてくる。

「チャイムを鳴らした。聞こえなかったのか」

アルキテは黙ったまま、ゆっくりとうなずいた。

慎重にこちらの様子をうかがっている目つきだった。その愛想のない態度も癇にさわって仕方がない。

男はドシドシと足を鳴らしてアルキテに近づき、床に開かれた本を取りあげた。

アルキテの顔に、好物を掠め取られた猫のような憂いがよぎった。少しだけ胸がすく思いがした。

本は表紙のすり切れた専門書で、タイトルには『鉱物のための魔法学』とある。

「子どもが読むような物じゃない!」

殴りつけるようにベッドに投げた。アルキテは引きよせられるように前のめりになったが、こちらをうかがってそれ以上は動かなかった。

上目遣いのなかにある怯えの色を見て、男の気持ちもいくぶんか落ちついてきた。

ニッコリとほほえむ。

「早く夕食を作りなさい」

書斎でシャツを脱ぎながら、男は『鉱物のための魔法学』の内容について記憶をたぐった。

惑星クレイで産出される鉱物の物性と魔法の関係について述べるものだが、難解な微積分を必要とする熱力学が関わるために専門家でも読解に苦労する。子どもが読んだところで記されている文字は呪文にしか見えないだろう。

あぁ、たしか巻頭に鉱物のカラー写真があったはずだ。中にもモノクロだが鉱物の写真があった。きっとそれを眺めていたのだろう。

納得しながら男はクローゼットを締め、デスクの上に置いたままになっていた封筒を取った。

差出人の名に、男はゆっくりと目を見開く。

「あぁ、ついに俺はやったぞ!」

万感のこもった雄叫びをあげたそのとき、リビングから、アルキテが彼を呼ぶ声が聞こえてきた。

コンクリート壁が剥き出しになった安普請のマンションは遮音が効かず、外からの騒音はすべて筒抜けになっていた。しかし耳障りなノイズも絶え間なく聞こえてくるのなら無音と変わらない。

リビングにやってきた男は、発砲音に震える窓ガラスを、どうしてカーテンすら閉めていないんだとひと睨みした。

食卓に並んでいるのは藤かごに入った雑穀パンがふたつとソーセージ、そして皮がついたままのジャガイモをぶつ切りにして炒めたものだった。そばに塩の入ったガラス容器が置かれているということは、これで味をつけろということだろう。

料理と呼ぶのもはばかられる代物だ。いつもなら文句のひとつでも言うところだが、いま彼の思考は別のものに支配され、真っ赤に染まっていた。

殴りつけるように白い封筒を掲げる。

「……これは何だ」

彼に宛てた手紙だと思われた、それ。

しかし宛名にははっきりと“アルキテ様”と書かれていた。

差出人欄に印字された文字は——『ロイスデリア国立研究所』

アルキテは弾かれたように手をのばしてきたが、男は乱暴に払いのけた。

一度はおさまったはずの苛立ちが、幾倍、いや、幾十倍もの怒りになって身体の底から突き上げてくる。

それが拳から溢れ出さないよう自分を押さえつけるだけで、こめかみが焼けるように熱い。

震える手で、男は封筒から手紙を取り出した。

「……“アルキテ様 貴殿の論文を拝見しました”——」

手紙にはこうあった。

貴殿の“タラル山産マギカライト群晶の魔法科学的考察”を読んだ。結晶片サンプルも感謝する。偉大な発見だ、ぜひ当研究所にて研究発表をして欲しい。もちろん当研究所所有の分析装置の使用も歓迎する、全面的に協力させてくれ。ついては研究所への移動のための切符を同封する——

手紙の最後には、ロイスデリア国立研究所 魔力エネルギー部門セクター長 ハロルドと署名があった。

「……なんだ、これは」

マギカライトといえば発見例の少ない半ば都市伝説のような鉱石だ。見つかった数例も劈開片程度で、群晶で見つかるなど聞いたこともない。

さらに紙面におどっているのは、ひとかどの大人が綴っているとは思えないような文言ばかりだった。

通説を覆す偉大な発見、独創的な考察、天才的、ぜひ我々に力添えを——

まるで自意識ばかり肥大した子どもが辞書を引きながら考えたような、つたない賛辞の言葉がずらずらと並んでいる。

手紙を奪おうとするアルキテの手を振りはらい、男は鼻で笑ってしまった。

「……あぁ、そうか」

ようやく男は理解した。

この手紙はアルキテが妄想で書いた代物なのだ。そう思えばすべてに説明がついた。

伝説の鉱物について調べれば、すぐにマギカライトに辿りつくだろう。少し鉱物に詳しければ確実に耳にする、知名度のある石だ。

ロイスデリア国立研究所にしても『白の研究所』として子どもから大人までその名を知っている。

“悪さをしたら白の研究所に送ってしまうよ”というのがブラントゲートにおける定番の脅し文句になっているほどだ。

子どもらしく膨れあがった自意識からこのふたつの名を借りているのだと思えば、途端に手紙が滑稽なものに思えてきた。

やさしく教え諭すように問いかける。

「アルキテ、嘘をつくのはいけないと教えただろう? これはお前が書いたんだね?」

アルキテはきょとんとして、小さく首を横にふった。

すなおに謝れば笑って許してやろうと思ったのに、なんて意固地な子どもなんだろう。怒りが波のようにぶり返してきた。

「俺は嘘つきが嫌いだ」

手をひねり、手紙を真横にひき裂いた。

びりっ、と小気味のいい音がした。

男はふたつにわかれた紙を重ねて、今度は縦にやぶっていく。

それを何度かくりかえすと、手紙も封筒も元の形がわからないほど細ぎれになった。

ご丁寧にも封筒のなかに入っていた切符だけは破るのに手間がかかったが、それも男が指に力をこめればまっ二つになった。少ない小遣いをはたいて切符を買ったのだろうが、これもアルキテにはいい薬になるだろう。

こぶしをひらくと、紙片はバラバラと宙を舞い落ちて床をよごした。

アルキテはものも言わずにそれを見つめていた。

「ちゃんと反省したか?」

アルキテはすなおにうなずいた。

満足した男はアルキテの頭をやさしく撫で、片づけるようにと床をさし示した。

アルキテはすなおに這いつくばり、もたもたとした手つきで紙片を集めはじめた。

そんな娘の姿を見おろしていると、男の胸に、せつないような憐れみの気持ちが湧いてきた。

きっとこの子は母親がいなくて寂しいのだろう。だからじぶんの気を引くためにこんな嘘をつくのだ。

読めもしないむずかしい本を読めるふりをして、書けもしない論文を書いたといい、知っている研究所を差出人にしてニセモノの手紙をだす。あぁ、すべてはじぶんに愛されるために……

そう思うと鼻の奥がツンとして、まぶたがじんじんと熱くなってきた。目じりに滴が浮かんでくるのを、かぶりを振ってどうにかこらえた。

男はアルキテの前にしゃがみ、身体をつよく抱きよせた。力をこめたらポキンと折れてしまいそうな、ほっそりとした肩だった。

男の頬を感動の涙がつたう。

「お前はふつうの子なんだよ。ふつうの子でいいんだ」

そう、嘘をついて賢いふりなんてしなくていい。テストの点が悪くたってかまわない。

明かりのついた家でじぶんの帰りを待っていれば、それだけで愛してやるのだから。

アルキテは父からの無償の愛に心をうたれようで、結晶標本のようにしずかだった。

あぁそうだ、父と娘のあいだには小賢しい言葉など必要ない。

すると肩にアルキテがおもてをあげる衣擦れが伝わってきた。続いた身じろぎには、はっきりと驚きがふくまれていた。

何が見えているというのだろう。そちらにはカーテンが開いたままの窓があるだけだ。

「どうしたんだ」

アルキテが唇をひらく。ことばが一粒こぼれおちた。

「怪獣が、こっちを見てる」

*

ロイスデリア国立研究所——通称白の研究所と言えば、世間ではずいぶんと評判が悪い。

“悪さをしたら白の研究所に送ってしまうよ”というのはブラントゲートにおける定番の脅し文句だ。子どもを頭から食べてしまうような、得体の知れない悪の研究所だと思われている。

それでも彼女は白の研究所という『モノ』に対しては大きな不満はなかった。

国立研究所の名に恥じず設備に恵まれており、予算も十分とは言えないが他と比べれば潤沢だ。

周囲は雪原に覆われ静かで、研究に没頭するにはこれ以上の環境はないだろう。

しかし残念なことに、おおよその不満というものは、モノからではなくヒトに起因する。

女がセクター長のハロルドから声をかけられたのは、自身のラボで構造組成分析装置のスイッチを入れたタイミングだった。

「君に頼みがあるんだが」

「……何でしょうか」

振り返りながら、声に警戒がにじんだ。

魔力エネルギー部門セクター長のハロルド。

五十手前のヒューマンで、快活な表情からは見るからにやり手といった雰囲気が漂うが、自分の出世のためなら手段を選ばない悪辣なところがあった。

部下の手柄を横取りすることは日常茶飯事で、最近では倫理的に問題のある実験にも手を染めている。

取り入っても旨味は少なく、近づけば近づくほど厄介事を押しつけられる——女が警戒したのはそのような背景があった。

ハロルドはハハハと笑って女の肩を親しげに叩いた。

「そんな顔をしないでくれ、君に良い話を持ってきたんだ。本日付けでこのセクターに新しい研究者が来る、君にそのバケモノの面倒を見て欲しい」

「……バケモノ?」

片頬を引きつらせると、ハロルドは鉄クリップで束ねた書類を手渡してきた。

紙面のレイアウトから履歴書らしいことはわかった。しかしコーヒーをこぼした跡があり、名前や写真など細かなところが不鮮明だ。

どうにか数字を読みとり、女は目じりを歪めた。

「……12歳? 記載ミスです」

「いや、それは合っている。彼女は12歳だ。言っただろう、バケモノだ。天才なんだよ。あっちのバケモノとは違って本物の、ね」

ハロルドはおどけた顔をして自らのこめかみをトントンと叩いた。

呆れた、と女は首を強くふった。

「お断りします。私は子守りをするためにこの研究所にいるわけではありません」

「そう言わないでくれ」

とハロルドは芝居がかった仕草で両手を広げた。

「彼女は怪獣災害の被害者で身よりがない。可哀相だと思わないか」

怪獣。

それは外宇宙や異世界から現れた生命体のうち、人的・物的な被害をもたらすもの。外見に決まった特徴はなく、人型のもの、動物型のもの、不定形など様々だ。

出現にあたっては軍隊が防衛にあたるが、ときには居住ドームまで被害が及ぶ場合があり、一般に『怪獣災害』と呼ばれていた。

「……ここが可哀相な子どものための孤児院だとは知りませんでした」

「まぁまぁ、君に良い話を持ってきたと言っただろう。君はマギカライトのサンプルが欲しいと言っていたね」

「……えぇ。今それが何の関係が?」

思わず苦い顔になった。

半年ほど前だろうか、突然ハロルドがマギカライト結晶片の標本を見せてきたのだ。

思わずプライドを投げ捨てて譲ってくれと頼みこんだが、ハロルドは「これは使うんだ」と意地悪く笑っただけだった。

「あの標本の発見者は彼女だよ。ここに招聘した矢先に、怪獣災害でお父上が亡くなったんだ。ここにマギカライト群晶を持参するという話になっている」

結晶片ですら膨大な魔力を秘める鉱石、マギカライト。その群晶が本当に存在するのだろうか……にわかには信じられなかった。

ハロルドは女の肩をバシと音がするほど強く叩いた。

「君はバケモノを使って好きなように自分の研究を進めればいい。きっと世紀の発見になる。かつて天才と呼ばれた君だ、すぐにリーダー、いやセクター長だ!」

「……考えさせてください」

「あぁ。もうすぐここに彼女が来るから、ラボの案内は頼むよ。じゃあ!」

ひらりと無責任に手を振って、ハロルドは去って行った。

残された女は右頬を痙攣させながら、稼働している装置をにらんだ。

——かつて天才と呼ばれた君。

いつもならば歯牙にもかけない嫌味に心がざわめいている。まさか、新しく来るという研究者の若さと才能に嫉妬しているのだろうか。

みっともない、と雑念を振りはらうように天井を仰いだ。

女がこの研究所に来たのは22歳のときだった。実験助手ではなく正式な研究員としては最年少だともてはやされた。

それでも打診を二つ返事で受けたわけではない。決断までには3ヶ月もの時間を要した。

当時に勤めていた研究所の同僚との間に、生後6ヶ月の娘がいたからだ。

背中を押してくれたのは夫だった。自分もすぐに研究結果を出してそちらにいくから、と笑った。

もちろん自分の随伴として白の研究所に呼ぶこともできた。実際、白の研究所のなかには随伴としてやってきた家族たちが事務員や食堂職員として数多く働いている。

研究者としての矜持がある夫がそれを受けとめられるはずはなかった。しかし自分が打診を蹴ることもまた、彼のプライドを傷つけることは明らかだった。

初めの1年は、よく電子メールでやりとりをした。娘のこと、彼の研究のこと……いくら話しても話題が尽きることはなかった。

それも2年目になるころには急速に減っていき、お互いや娘の誕生日に簡単なやりとりを交わすだけになり、3年目には何度メッセージを送っても返信が来なくなった。

どうにか休みを取って帰ることはできた。しかし、次に会うときが最後になるという確信が行動をためらわせた。

では、研究のために家族を捨てた『天才』が得たものは何だったのだろうか?

最年少だともてはやされたが、与えられた仕事は実験助手と変わらなかった。最初の5年は満足に実験もさせてもらえず、今もハロルドに成果を横取りされないよう毛を逆立てる日々だ。

いけないと思うのに、胸に仄暗い虚無感が押しよせてくる。堪えるように強く強く目をつむった。

あぁそうだ、娘も今年12歳になる。

自分を置いて去った母を憎んでいるに違いない。いや、憎まれているのならまだ良いほうだ。私は彼女になにもしてあげられなかったのだから——

そのとき「すみません」と声がかかった。

けだるさを感じながら視線を向けると、機器と機器のあいだから同僚がかるく会釈している。

その背中に隠れるようにして少女が立っていた。

あぁ、この子が“バケモノ”。

本当に子どもなのだ、と思わず目を瞠ってしまった。

年齢をかんがみても小柄で、何より痩せている。ショートパンツからのぞく膝小僧はまるで採掘されたばかりの蛋白石のようで、触れたらカチンと音がしそうだった。

無造作にのびた髪は顔をおおい隠し、わずかな隙間から薄荷色のたれ目がのぞいている。視線は足元に向かい、白いモルタル床のつぎ目を所在なくなぞっていた。

その面差しに、まさか、と息を呑む。

最後に娘を見たのは夫から送られてきた3歳の誕生日の写真だった。生クリームを頬ばって笑う、薄荷色の瞳——

言葉が溢れた。

「……アルキテ?」

少女は視線をあげ、ひとつまばたきをした。

あぁ、やはりそうだ。この子は私の娘だ。

ならば夫は死んだのだ。ハロルドはアルキテの父親は怪獣災害で死んだと言った。

とっさに顔すら思い出せないのに、感傷めいたものが浮かんでくるのが自分でも不思議だった。

「あぁ、もうアルキテちゃんのことご存知なんですね」

案内の研究員は、事情を知らずに笑っている。

「アルキテちゃん、すごいですよね。自分が12歳だったときなんてホントガキでしたよ。それに比べて、アルキテちゃんは怪獣を創るんだって自分からここに来たんですから!」

怪獣を創る?

息がつまった。とっさにアルキテの両肩をつかんでいた。

「それは……父親を殺した怪獣に復讐をするために?」

アルキテはどう答えたものか迷っているようで、ひとつまばたきをした。

あぁ、当たっているのだ、と女は確信した。

これほど幼くか弱い少女が、何の理由もなく『怪獣を創る』などと言い出すはずがないのだから。

アルキテは、娘は、たった一人の家族を怪獣に殺され、その復讐のためここまでやってきた。

悲しさが胸をえぐって湧き出て、ものを言うもできなかった。

12歳という年頃なら復讐に没頭するよりもするべきことが沢山あるはずだ。

友達と笑いあい、ときには叱られ、すてきな大人になっていく。そんな『当たり前の』時間をすごすべきなのに、このままではハロルドに冷酷に利用されてしまう。

許せない、と思った。

自分はどうしたらいいのだろう。ここで母であることを打ち明け、思いを話すべきだろうか?

しかし、もしアルキテが『母』を憎んでいるとしたら?

すぐには答えの出ない問いに女が頭を悩ませていると、鮮やかな声が響いた。

「怪獣を創る、とーっても素敵ですねっ!」

ひらり、と白衣をひらめかせて現れたのはサイバロイドの少女だった。

「……エバ」

研究員が恐れたように一歩後ずさる。

エバはふふんと鼻で笑い飛ばし、床を軽やかに駆けぬけると、アルキテの手をふわりと握った。

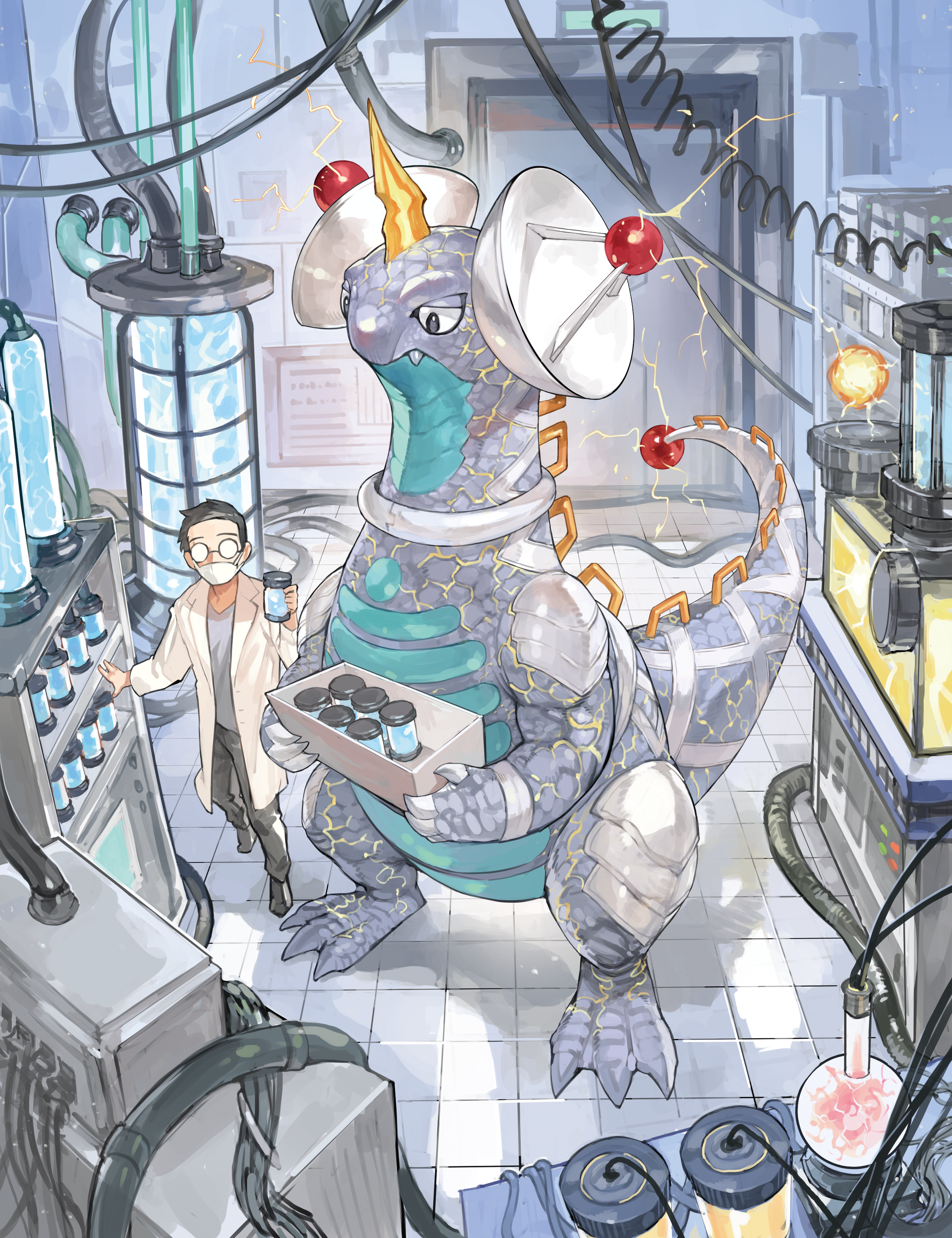

design:kaworu Illust:刀彼方

design:kaworu Illust:刀彼方

「あなたがアルキテですね。私はエバ、エバちゃんって呼んでくれていいですよ。あなたと同じ12歳です!」

アルキテは目をパチパチさせた。

「じゅうに……すごく若い」

「もう、同い年ですって。そうだ、アルキテの論文読みましたよ。すっごく面白くて、著者と話したいとずぅっと待ってたんです」

「……ほんとに?」

暗かったアルキテの瞳に、ひとつ、水晶さざれ石のような光が灯った。

「怪獣を創るなら、核にはラボグロウンのマギカライトを使う想定ですよね?」

「うん、そのつもり」

エバはムムムと唇を尖らせる。

「なるほど。確かに、あの仮説が確かなら魔法エネルギー量の問題は解決できます、でもラボで創るためには設備の問題がありますよね。mp値を上げすぎたら、バンッ! 出力に限度があります」

アルキテは丸めていた背中を伸ばして前のめりになり、まるで別人のように瞳をキラキラ輝かせた。

声に熱をこめながら、握られた手をぶんぶんと上下させる。

「うん、そうなんだ。だから同時進行でリマゾナ鋼ベースの合金開発も進めようと思ってる。病院にいるあいだに理論はできたから、あとはここで創っていくだけ。もし成功すれば高mp値にも耐えられる怪獣核培養器ができる!」

「ふむふむ、さすがです! でもラボで創るためには種になる自然結晶がいるでしょう? 理想は今の標本よりも純度が高く、大きい物!」

するとアルキテの小さな眉が曇った。

「うん、それについてはまだ解決してなくて……」

「魔力エネルギーの探査ならエバちゃんの十八番! な・ん・と目下開発中なんですよね♡」

エバは踊るようにくるりと回り、手品のように紙束を取り出した。

「エバちゃんから、素敵な論文のお礼ですっ」

「……見たい」

アルキテは一秒さえ待っていられないという手つきで紙束を受け取ると、しゃがみこみ、バサッと床に広げた。

エバも隣にしゃがんで論文を覗きこむ。

一歩ぶんあった距離はどんどんと縮まっていき、ついにはアルキテの右肩とエバの左肩がくっついた。

けれどおしゃべりに夢中になる二人の少女は気づかない。

「ははは、子どもが仲良くなるのは早いですねぇ」

案内の研究員は微笑ましそうに頷いた。

何を悠長なことを言っているのだろう、と女は愕然とした。

マギカライトをラボで人工的に造る? あまりに危険だ。エバが指摘したように、もし失敗したらこの研究所など跡形もなく吹き飛ぶだろう。

アルキテはどうやら聡明で慎み深い性格のようだ。彼女はきちんと説得すればリスクを理解し開発を止めてくれるに違いない。

けれど、あぁ、エバ!

彼女こそ、ハロルドの言葉を借りれば『バケモノ』だった。

その知能や発想力については女も認めている。

しかし今、汚れを知らない娘を危険な道へと唆す姿は、まさしく悪魔に見えた。

女が苦悩していると、エバはアルキテの腕に腕を絡ませグイッと引っぱった。

「ね、私のラボ、見に来ませんか?」

「……うん、行く」

「ちょっとあなたたち、待ちなさい!」

女が叫ぶのも聞かず、エバとアルキテはスキップするように去っていってしまった。

女は深くため息をついた。

二人を追いかけようとする研究員を手で制止する。

「私がアルキテを担当します。ハロルドセンター長にもそう伝えて」

「えぇ、はい。ですが……お忙しいでしょう、良いんですか?」

もちろん仕事は忙しい。ようやく若手から中堅に差しかかり雑務も減ってきた。ここから全力で研究に力を注がなくてはいけない、子どもの世話などしている場合ではない。

けれどこのままでは、娘の人生は復讐のためにおかしくなってしまう!

女はアルキテの指導役として着くことになった。

すぐにわかった。アルキテはほんとうに『素直な良い子』だ。

資料の整理や試料の管理、データの整理など、手伝いを頼めばどんな雑多なことでも嫌がらなかった。

若手としてやらされていた雑用をアルキテに任せることで、女の研究は目に見えて進んだ。

アルキテが『素直な良い子』なのはそれだけではなかった。

まだ未成熟な子どもなのだから様々なことを学ぶべきだと女が諭すと、アルキテは素直に頷いた。

実際、アルキテの能力は科学と数学に偏っており、言語や芸術等の分野においては驚くほど幼かった。

この研究所に来なければ学ぶはずだった学問を補うため、女は様々な教科書やドリルを取り寄せた。

最初はほとんど解答欄を埋めようとしなかったアルキテだが、強く言ってからはきちんと取り組むようになった。

解答用紙に赤ペンで丸をつけ、間違った箇所については説明しながら、もしアルキテと別れていなければ母娘としてこんなふうに過ごせていたのだろうか、と女は脳がとろけるような幸福を感じた。

研究雑務と勉強、どちらも熱心に取り組まなくてはいけないアルキテは怪獣研究に時間を割けない。これでアルキテは無意味な復讐に身を投じる心配はなくなった。

もちろん勉学のことだけではなく、交友関係についても女は正しい道を示した。

エバと話してはいけません、一緒に研究するなんてもっての他。エバは愚かで倫理観に欠け、悪影響しか及ぼさないのだから。

『素直な良い子』のアルキテは頷いて、エバと話すことを止めた。これでいい、と女は満足した。

少し強引なやり方だが、いつかきっとアルキテは自分に感謝することだろう。

そうして感謝の視線を浴びながら、彼女に真実を告げるのだ。

私はあなたの母なの、母親として、あなたを世界で一番愛しているの——

1年が経つころ、アルキテとエバは電波怪獣ウェイビロスを完成させた。

女にとってはまったく思いがけない、突然の出来事だった。

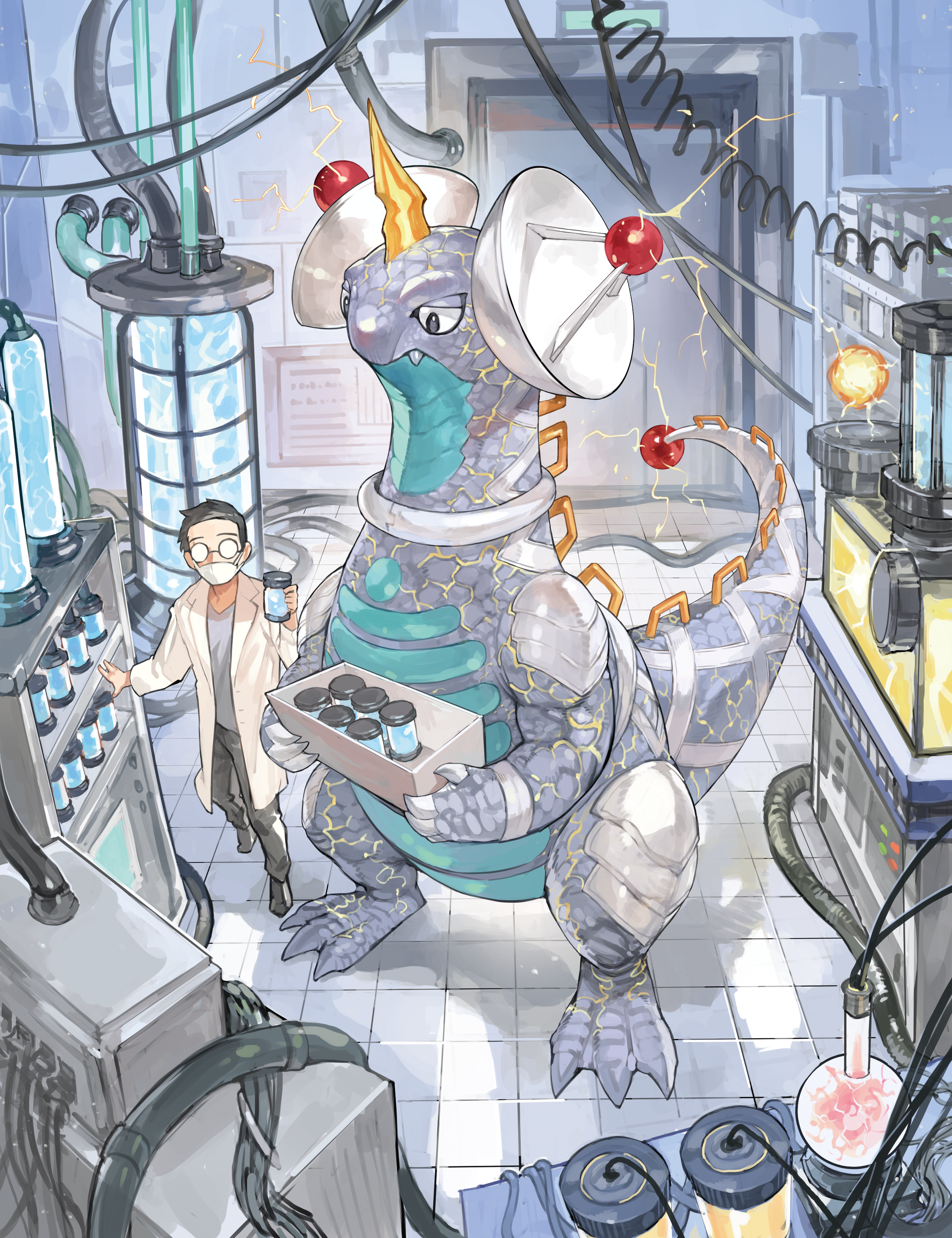

Illust:TAPI岡

Illust:TAPI岡

知らなかった。

二人が怪獣核の開発を進めていたことも、過去に採取された怪獣の遺伝子を改良して新種を生み出していることも。

何も、何も、何も知らなかった。

——私に隠していたの?

静まり返るラボで、女は髪を掻き毟った。

ウェイビロスに笑いかける娘の姿を思い出すだけで、腹の底からグラグラと煮えるような怒りが突きあげてくる。

あぁ、首を絞めてでも邪悪な研究を止めなければ。衝動に手が震えたが、それも叶わなかった。

アルキテはウェイビロス開発の功を認められチームリーダーとなったのだ。

もちろん彼女が部下を率いることはできないため、個人予算を増やすための役職に過ぎなかったが、それでもアルキテは13年勤めあげた女よりも出世した。

アルキテは個人のラボを与えられ、もう女に指示を仰ぎに来ることは無くなった。

残ったのは、ひどく寒々しいラボだけだった。

彼女のために準備した国語のドリルも、社会科や家庭科の教科書も、二度と使われることなく埃をかぶっている。

彼女が喜ぶだろうと取り寄せたクッキーも、ココアも、ゆっくりと朽ちていく。

食いしばった口から、獣のような呻き声がでた。

アルキテ、私のたった一人の娘。私のもの。

あなたは『素直な良い子』なのに、どうしてこんな悪いことをするの?

答えは明白だった。

エバだ、エバのせいだ、エバが唆したんだ。

あの素晴らしく幸福な時間は、エバのせいで壊されたのだ!

ウェイビロスが完成してからの日々は灰色に塗り潰されたようで、いつ眠ったのか、いつ食事をしたのか、すべてが定かではなくなった。

ある日、忌々しい声が女の耳を刺した。

「——だ・か・ら、ホバークラフトを使わせてください、フィールドワークするんですっ!」

ギロギロとした目をあげると、廊下のさきにエバがいた。隣にはアルキテもいて興奮気味に勢いこんでいる。

二人が話しかけているのは研究所職員の男だった。

白の研究所は雪原の奥深くにあり、各ドームとの行き来には巨大なホバークラフトが用いられている。男はその運転を担当していた。

二人に詰め寄られ、男は弱ったように頬を掻く。

「そう言われてもねぇ。エバちゃん、ハロルドさんの許可は取ったのかい」

エバは白衣をはためかせ、独楽のようにくるりと回った。

「あのおバカさんに言う必要なんてありませ〜ん。ね、ね、ほんのちょっぴりですから。私たちのすっごい研究のためなんですよ? これですっごい石がたっくさん見つけられるんです!」

エバは方位磁石のようなものを掲げた。

「うーん……参ったな……」

どうやらアルキテとエバはホバークラフトで雪原に出たいと訴えているらしい。

フィールドワークということは、マギカライトに関わる調査に違いない。

あぁ、アルキテはまだ怪獣の研究を続けているのだ!

生きた屍のように濁っていた思考は、ふいごを吹かれたように突然の怒りで燃えあがった。

金切り声を張りあげる。

「——ダメッ!」

「うわ、出た」

エバはこちらを一瞥し、べぇっと舌を出した。

あぁ、何度見ても酷く憎たらしい顔だ。人を誘惑して堕落させる悪魔の顔だ。

早く、早く、この悪魔を娘から引き離さなくては。

足早に近づき、冷えた視線で見下ろした。

「エバ、あなたの頭は作り物なんだから、外に出ることは許されないの。わかっているでしょう?」

作り物?

そう呟き、アルキテはかすかに首をかしげた。

あぁ!

思わず声があげそうになる。

アルキテは知らなかったのだ。この研究所の恥部だと隠さず、もっと早く伝えればよかった。

それだけでアルキテが悪魔に唆されることは無かったのに!

「知らなかったんだ? ごめんなさい、エバが伝えているものとばかり!」

気分が高揚し頬が熱くなってくる。

「エバはあなたとは違って生まれながらの天才ではないの。元々は一桁の計算も指を使わなくてはできないぐらいの……そう、今のエバならこう表現するでしょうね。“おバカさん”!」

エバは何も言わず、表情を変えず、ただまっすぐにこちらを見た。

少しはうろたえて見せれば子どもらしいものを、と女はわずかに興ざめして、声をますます張りあげた。

「おバカさんはハロルドに“賢くなりたい”と願った。ちょうど手元には、どこかの女の子が送りつけてきたマギカライト結晶片——おバカさんの脳に魔法がかかった!」

女は右こめかみをトンと叩く。

「残念だけど、あなたの作りものの頭は、冷気に晒されることを想定していないの。今日“壊れて”しまうかもしれない。あなたはもう“おバカさん”じゃないんだから、そんな愚かな賭けはしたくないでしょう?」

エバは答えなかった。

害虫をかかとで踏み潰すような心地よさに、ふつふつと笑みがこみあげてきて、思わず女は口元を手で隠した。

アルキテがホバークラフトでフィールドワークに向かったのを見送ってから、女は「ごめんなさい、あなたのためを想って」と繰り返しエバをラボまで送り届けた。

いつもは大人をバカにしてばかりのエバも、女に諭されたのが利いたのか抵抗はせず、ずっと黙っていた。

電子制御のスライドドアが開く。

女がエバのラボを訪れたのはこれが初めてだった。

バケモノのラボだというのに、思いのほか『普通』だ、というのが率直な感想として出た。

検査装置や大量の情報端末が置かれているのは女のラボと変わらない。

部屋のすみでは植木鉢からのびた赤い木の実が揺れ、デスクにはクシャクシャに丸められたメモや、使いかけのマグカップが置かれていた。

ふたつある。きっときれいに飲みきってあるのがアルキテのもので、底に飲みさしが残っているのがエバのものだろう。

エバはラボを見回している女など見えないかのように、まっすぐにデスクチェアへと向かっていった。

胡座をかき、液晶端末を引き寄せる。

表示されたのは稼働させていた検査機の結果らしい。エバは目をすべらせ、口もとに手をあててブツブツと呟きはじめた。何かを思いついたのか、さらさらと液晶端末に指を走らせていく。

ついさっき念入りに踏み潰したはずなのに、ずいぶんすばやく頭を切り替えるものだ。

やはりかわいげがない、と女は目を眇めたが、ふと、エバが自身の太ももにきつく爪を立てていることに気がついた。

やり場のない感情を、痛みによって紛らわせている仕草だった。

「ふふっ」

ついに堪えきれなくて笑い声が溢れてしまう。

ひとつ溢れれば歯止めを失い、けたたましい哄笑になった。

このバケモノは永遠に研究所から出られず、ハロルドの実験動物として生きていくのだ!

それほど大きな代償を払ったとしても、得られるのはいつ失われるかもわからない知能に過ぎず、真の天才である娘に敵うことはない。

あまりに滑稽で、身体をみたす安っぽい憐憫が心地よかった。

女は新雪を踏み荒らすようにデスクに置かれたメモを取った。

エバの専門は魔法科学。魔法を科学的に分析し、その活用方法について探るものだ。

紙には手書きで人体が描かれ、部位毎に魔法科学的な考察が加えられていた。

しかし行き詰まってしまったのか、いたるところに黒く乱雑に塗り潰されたあとがある。子どもの落書きのような絵に、思わず女は噴きだしてしまった。

「身体をおもちゃ箱みたいにひっくり返せたらよかったのにね」

アルキテやほかの研究者ならフィールドワークに行くことができる。実験機材に不足があるのなら他の研究所に移ればいい。

しかしエバはこの研究所に囚われ、荒唐無稽な望みは永遠に叶わない!

「——……」

エバはゆっくりと振り返った。

その目は無邪気な驚きに見開かれ、黄鉄鉱のように輝いていた。

「……あなた、ただのおバカさんだと思っていましたが、見直しました」

エバはデスクチェアから降り、かろやかな足どりで歩みよってくる。

どういうつもりなのだろう。

戸惑ってあとずさったが、エバは息がかかるほど近づいてきて、そっと女の手を握った。

指は白く、いとけなく、まるで縋るようだった。

女の胸に、いくらバケモノと呼ばれてもエバは子どもでしかないのだ、という事実がこみあげてきた。

女は手を握りかえす。

いいでしょう。

もしあなたが許しを乞うなら、私が正しい道に導いてあげる。

*

その日のフィールドワークは大成功だった。

エバが開発した魔力磁針の示すままホバークラフトは進み、一昼夜が過ぎるころ目的地についた。

幸運なことにマギカライトの埋まっている地層は浅く、連れてきたワーカロイド『発掘くん2号』(1号は残念なことに開発中に暴走したため2号にその座を譲った。ロボット工学は難しい)で掘り進むことができた。

溶岩のような鮮紅は雪あかりに照らしだされ、ただ美しくそこに在った。

怪獣の魂は荒野でもきれいに光るのだと、アルキテは防護スーツのなかで息を呑んだ。

Illust:kaworu

Illust:kaworu

マギカライトを納めたキャリングケースを下げ、アルキテは研究所のドアをくぐった。

ラボでエバが待っている。早くこのすばらしい結果を伝えたくて、自然と早足になった。

もちろん探査の成否はマギカライトを分析にかけるまでわからない。けれど、冴えわたる鮮紅色はアルキテの胸をぽかぽかとあたたかくしていた。

ラボに駆けこんで、アルキテは声のかぎりに彼女の名前を呼んだ。

「——エバ!」

エバのラボはアルキテのラボよりもずいぶん雑然としている。アルキテは決まった位置に物がないと落ち着かない性格だが、エバはちがう。

次から次にアイディアが浮かんでしまうので、興味から外れたものはそのまま放っておかれてしまうのだ。

あぁ、ほら。

フィールドワークに出る直前までアルキテはエバと話し合いをしていた。そのときに使ったマグカップが1日経った今もそのままになっている。

ふたつまとめて流しのすみに片づけてから、アルキテはエバのデスクに向かった。

こちらの気配に気づいたエバが、デスクチェアをくるりと回して振りかえった。

「おかえりなさい、アルキテ!」

エバはピョンと飛びはね、腕をひろげるアルキテに抱きついた。

「もう、待ちくたびれちゃいました。フィールドワーク、どうでしたか?」

「エバのおかげで大成功だよ!」

アルキテはデスクチェアに座ると、フィールドワークの結果について話した。

上手くいったことと、思いがけない失敗。けれど運が味方して、期待以上のマギカライトが見つかったこと——

報告を終えてから、アルキテは首をかしげて問いかけた。

「エバは何をしているの?」

いつも整理されているとは言いがたいエバのデスクだが、今日は特に書類が積み重なり、三方には大量の液晶画面が集められている。

こういうときのエバはすばらしい発見をしてくれることをアルキテは知っていた。

「聞いてください!」

エバはデスクチェアから弾みをつけて乗りだし、アルキテは慌てて転がり落ちそうになる身体を抱きとめた。

「“身体をおもちゃ箱みたいにひっくり返せたらよかったのにね”——あのおバカさんは言いました。それで、思いついたんです! 身体をバラバラにして、魔力分析装置にかければ、きっとすてきなことがわかる……」

エバは砂糖づけのスミレを想うように、うっとりと目をほそめた。

「あぁ、わかった。だからあそこにあるんだね」

アルキテは右手をさし示した。

大型試験管の保存液のなかに、母親のパーツが丁寧に切り分けられ、ひとつずつ浮かんでいた。

大きく切り出された薔薇石榴石や、玉髄の原石のようなものが、淡紅色の液体のなかで光をあびてぷかぷかしている。

昨日まではヒトだったのが信じられないほど、とてもきれいだった。

「——来てください」

エバはアルキテの手をひいて、大型試験管のまえへ導いた。白衣の裾が舞踏会のドレスのように舞いあがる。

彼女が愛しげに試験管のガラス面を撫でると、こまかな細胞片が光を透かしてきらめいた。

エバは声を弾ませ、実証された仮説と否定された仮説について話してくれた。

素晴らしい結果に、聞いているだけでからだが火照ってくるのがわかった。

「つまり……」

焦らすようにエバは声をひそめ、おでこをアルキテのおでこにくっつけた。

「——魔力増幅機構がついについに完成します!」

それはエバの念願だった。

すごい、とアルキテは感嘆の声を漏らす。

「ぼくもすぐに怪獣核の純結晶を完成させるよ」

すてきな未来に、目に映るものすべてがダイヤモンドをまとったようにかがやいて見えた。

エバの魔法科学技術と、アルキテの怪獣核の技術がひとつになれば、すばらしい怪獣を創りだせるにちがいなかった。

「君は本当にすごいよ、エバ! 天才だ!」

声をはずませて、アルキテはエバの両手をきつく握りしめた。

アルキテとエバ、どちらの指もいつもは氷のように冷えているが、今は春の日射しのようにあたたかかった。

エバは「ふふ〜ん」と頬を薔薇水晶のように染めていたが、やがて両方の眉を下げた。

「でも……」

買ってもらえないお菓子を見つめるような、切なくうるんだ瞳だった。

「どうしたの、エバ?」

「本当は、もっともっと実験体が欲しいんです。これはヒューマンの女でした。たった1体では、分からない、分からない、分からないことだらけ!」

エバはアルキテの手をひいて、まるで踊るかのようにラボをあゆんでいく。

たくさんの試験管が幻燈のように、エバのからだへ光の澱を降らせている。

「もっともーっと調べて調べて、知り尽くさないと。種族差も調べたいですし、男女の差異も知りたいです、そうだ、大人と子どもの差異も調べないと——」

エバは足をとめた。

月をあおぐように、ゆっくりとアルキテを見た。

刹那の目に透きとおった稲妻がきらめき、アルキテの胸をうった。それはどんな黄金よりも純粋でうつくしい、好奇心の光だった。

彼女がなにを考えているのか、自分になにを望んでいるのか、つないだ指先の熱が教えてくれた。

唇をひらく。ことばが一粒こぼれおちた。

「……うん」

この金に燃やされて終わるのなら、それで構わなかった。けれどもう彼女の姿を見られないことだけが寂しい。

このすばらしい一瞬が、永遠みたいに終わらなければいいのにと、そう思った。

『緊急事態、緊急事態——』

夢見心地の記憶はけたたましいアラートに遮られ、アルキテの思考は現実へと引き戻された。

前回のアラートはそう、エバが研究員を解体したあのときだった。事件は発覚し、その罰としてエバは3年にわたり研究室に監禁されることになったのだ。

それから1005日が経った今回のアラートもまた、エバが原因だった。ついに放電事故を起こし研究所から出て行ったのだ。

事故発生からすでに2時間が経過している。非常用電源により電力は一部回復したが、通信や防犯システムの復旧まではまだまだ時間がかかるだろう。

研究者や職員たちは魔力エネルギー部門のメインラボに集まり、不安げに身を寄せあっていた。

そこに一人の研究員が駆けこんできて、喉を裂くように絶叫する。

「北西102kmに敵影! エイリアンが接近中です!」

研究員たちの顔にはっきりと絶望が浮かび、押し殺した悲鳴があがった。

軍事機密を抱える白の研究所は外部からの侵略の危険に晒されている。そのため常に最高レベルの対魔ステルスが張られていたが、今は事故によってダウンしてしまっていた。

機密を狙う外宇宙のエイリアンにとっては、美味しそうな肉が剥き出しでぶら下がっているように見えるだろう。

アルキテは一歩前に進みでた。

「うん、わかった。ぼくがレイヴィリスと行く」

光芒怪獣レイヴィリス——アルキテの怪獣核研究とエバの魔力科学技術によって生まれた、現段階における最高レベルの怪獣だった。

薬品で制御しながらの威力実験は何度か行っていたが、制御なしで覚醒させ実戦に投入するのはこれが初めてだ。

正直、準備は足りていない。けれど不思議と不安はなかった。だってレイヴィリスはエバと創りあげた怪獣なのだから。

そのとき、アルキテは後ろから腕を掴まれた。

振り向くと、髪を乱したハロルドが肩で息をしている。

「おい、何をするつもりだ。私は怪獣の覚醒許可を出した覚えはない!」

「えぇと……」

アルキテが困っていると、周囲の研究者から次々に必死の声が飛んだ。

「何を言っているんですか、アルキテしか戦えないんです!」

「そうです、他に戦力もないでしょう!」

虚無に対抗するための手段を研究する白の研究所は、軍事利用のための研究を数多く行っている。しかし兵器の量産はしておらず、もちろんそれを扱う兵士もいない。

実戦に立てるのは、彼らの言うとおりアルキテの怪獣たちだけだった。

太い怒号にハロルドはぐぅと呻いて髪を掻きむしる。

アルキテはそれを覚醒許可と受け取って、怪獣たちの眠る巨大水槽へと足をむけた。

誰かが喘ぐように呟く。

「あぁ、良かった。これで助かる……」

助かる?

アルキテは不思議に思い、振りかえってひとつまばたきをした。

「ううん、怪獣はただ壊すだけ」

ハロルド以外の人々は理解できないという顔をしている。

あぁ、そうか、もっとわかりやすく言うべきだった、とアルキテは反省した。

いくつになっても、伝えることはむずかしい。

「怪獣はすべてを壊すから、巻きこまれて壊される前に研究所から逃げた方がいいよ」

説明を加えても彼らはまだ現実を受け止めきれないというように、顔を奇妙に歪ませていた。

しかし巨大水槽がシュウと音を立てて作動しはじめると、ようやく一様に恐怖を浮かべ、右往左往しながら出て行った。

残った一人に向かい、アルキテは声をかける。

「あなたも逃げたほうがいいよ」

「バケモノめ」

ハロルドはなにかを抉り出すような目つきで睨んだ。

「いいのか、この研究所を壊せばあの女の研究データまで失われるんだぞ!」

顔を真っ赤にして叫ぶハロルドに、この人はどうしてそんな見当違いなことを言うのだろうとアルキテは不思議に思った。

「大丈夫、ぼくは全部覚えてるから」

エバとすごしたことも、彼女が見つけたうつくしい知恵の泉も、ひとつとして溢すことなく覚えている。

それがこの人のいう『バケモノ』ということなら、バケモノで良かったなとアルキテはうれしくなった。

内と外をへだてる巨大なハンガードアが開いて、鋭い氷片混じりの風が吹きこんできた。

頬にチリリと痛みが走ったが、少女はかまわず雪原に足を踏みだした。

途端にムズリがきた。

「くしゅんっ!」

アルキテは冷気で赤らんだ鼻をこする。

「うぅ、誰かぼくの噂をしてるのかな。エバ?」

夜がせまり、あたりはぼんやりとうす暗い。地平線のもやに、日輪が青く光素をこぼしていた。

アルキテはそっと傍らに手をのばす。しかしレイヴィリスはひろがる夜天を凝視して、石になったように動かない。

つられて、アルキテもそちらを見た。

いつもは分厚く重なっている雲が、いまは一筋ひらけている。そこにたくさんの光がちらついて、銀河にながれる天の川のようだった。

思わず見とれてしまったが、その光こそこちらを脅かすため飛んでくるエイリアンだ。

アルキテは丸いひたいをレイヴィリスの前脚にくっつけた。澄んだ体温が伝わってきて気持ちいい。

「行こう、全部壊しに。大丈夫、ぼくが君を完璧として創ったから」

レイヴィリスはうなずくような仕草を見せた。

ずしん、ずしん、と雪煙をあげて雪原をすすんでいく。

そのあいだにも天の川は迫り、あぁもう、手をのばせば掬いとれてしまうほど近い。

レイヴィリスは顎を開いた。

喉奥で、燃えさかる明星のような金色がこもり、量を増していく。

まっすぐな光芒が夜空に奔った。

ダイヤに、シトリン、ベリル、金色にきらめく宝石を手のひらに集めてひっくりかえしたように、さぁっと一面が明るくなった。

純粋でうつくしい光に瞳を満たされながら、アルキテは友のことを想った。

雪原にじっと目をこらしても、エバの姿はもう見えない。けれど彼女はこの果てしない世界を、金にきらめく好奇心だけを灯火として進んでいくのだ。

ならばせめて、ぼくは彼女の道を阻むものすべてを燃やし滅ぼしてしまおう。

だから、エバ。

行って、振り返らないで、世界のすべてを知って、暴いて——壊して。

だって、純粋な破壊は何よりも美しいから。

ふるえる視線の先で、レイヴィリスの光芒を受けたエイリアンたちは、焼き躙られた蛍のようにまたたき、消えていった。

うっとりとささやく。

「きれい」

アルキテは、父の肩ごしに怪獣をふり仰いだあの日とおなじ、無垢な笑みを浮かべた。

Illust:kaworu

Illust:kaworu

----------------------------------------------------------

女性教師はそっけない椅子に座り、膝のうえで手を組んでいた。こぶしを振りあげているわけでも、顔を真っ赤にしているわけでもなかった。ただ何かを決めきった目で、すっと彼を見つめただけだ。

たったそれだけで、あぁこれは良くない話が来るぞ、とわかってしまった。

テーブルを挟んで椅子に腰かけると、さっそく教師が口を開いた。

「お子さんのアルキテさんについてです」

「……はい」

うまく教師の顔を見ることができずに目線を落とした。テーブルの上には、10枚ほどのA4用紙が几帳面に重ねられている。

教師の指がのびて、右上隅をトンと叩いた。赤ペンで『10』と記されている。

「アルキテさんのテスト結果です」

教科は算数。最初の5問だけ埋まっているものの、残りの8割は真っ白だ。

男が口もきけないまま空っぽの回答欄を見つめていると、教師は回答用紙を1枚、また1枚とめくっていった。教科はそれぞれ異なっているが、あたまの数問だけ埋まっていて残りがまるっきり空欄であることは共通している。

12点、8点、14点、続く数字も似たり寄ったりだ。

年齢が上がればあり得ない数字でもないが、11歳がうける簡単なテストで取るものではない。

男はこぶしを握りしめた。

「これほど成績が悪いとは、正直思っていませんでした」

教師はゆっくりと首を横に振った。

「お父さん、ご自分を責めないでください。ご家庭の事情は存じております」

胸に、ほっとしたような、情けないような、複雑にないまぜになった感情が込み上げてきた。

「そうでしたか……えぇ、娘には0歳から母がおりません」

母親は娘を置いて出て行きましたから。

そう言うのは彼のプライドが許さなかった。

「恥ずかしながら、私も仕事の都合でなかなか家に帰れず……娘の勉強を見ることはむずかしいのです」

もし二人の親が揃っていて細やかに目を配っていたのなら、こんなことにはならなかったのだろうか。

うなだれていると、教師はやや慌てたように早口になった。

「あぁ、いえ。アルキテさんは成績が悪い、というのとはすこし違うようなのです。授業中に当てるとスラスラと答えてくれます。あんなに記憶力がいい生徒を、私はこれまで一度も見たことがありません」

娘の記憶力がいいことは、男もうっすらと気づいていた。

数日前のことだけではなく、まだ言葉も話さないような頃の天気まで覚えていると言うのだ。

たしかめる手立てがないため、また娘がおかしなことを言っている、といつも男は鼻で笑っていた。

「ではどうしてこんな点数に?」

教師は回答用紙をひっくり返した。

裏面の白紙には、鉛筆で真っ黒に塗られたいびつな絵があった。ちょっと見ただけではぐちゃぐちゃとした塊にしか見えないが、よくよく目を凝らせば細密に描かれた『何か』であることがわかる。

たとえば顕微鏡で植物を見て、細胞をひとつ残さずスケッチしたら似たような絵が描けるだろう。

「アルキテさんはテスト時間中、問題を解かずにずっとこれを描いていました。注意をするとしばらくは問題を解いてくれるのですが、また、すぐ落書きを始めてしまいます。その繰り返しです」

「だから数問だけ解いてある、ということですか」

「えぇ。これが何なのかと聞いてみると、何か長い名前の石を教えてくれました。その断面なんだそうです」

「あぁ、石……そうですか……」

「何か心当たりが?」

まるで喉が塞がったようにうまく言葉が出てこない。しかし言葉に詰まることそれ自体が腹立たしく、男は乾いた唇を無理やりひらいた。

「……彼女の母親は魔法鉱石学の学者だったんです」

「まぁ、そうだったんですね」

教師の眉が痛ましげに寄せられ、男もそれをまねて悲しげな表情を取りつくろった。

「家には母親が残した図鑑や、標本が残っていて、娘はいつも熱心に見ているのです。だから石を描いたのでしょう。止めるよう、私から言って聞かせます」

「お父さん、アルキテさんを強く責めないであげてください」

「……はい」

しかし彼のなかではガスに火を灯したような青い怒りが燃えていた。紙に描かれた黒い塊が、まるでふがいない彼をあざ笑っているように見えた。

石がなんだ、岩がなんだ。こんなろくでもない物にうつつを抜かして、毎日あくせく働いている俺をバカにしているにちがいない。

鷲づかみにしてグシャグシャにしてやりたいという衝動がこみあげてきたが、ぐっと拳を握りしめてこらえた。

教師は男の心のうちなど知るよしも無く、無責任なほほえみをうかべている。

「きっとこれも今だけのことでしょう。アルキテさんも、これから石よりもっと好きなものが見つかりますよ」

「というと」

「テストの時間があまって落書きをする生徒は少なくないのですが……これはとある生徒のものです」

教師が取りだしたのは1枚のテスト用紙だった。裏には一度絵を描いて消したらしい、鉛筆のあとが残っている。

よくよく目をこらせば、人が描かれていたことはうっすらとわかった。

「これは、娘を描いているのですか?」

髪型と会話の流れで見当をつけると、教師はひとりの少年の名前をあげた。

「とても優しい子です。今度の課外学習では、アルキテさんとペアになりたいと言っていました」

「あぁ、そうですか。ありがたいですね」

好きな相手でもできたなら、アルキテも変わるのだろうか。

想像をめぐらせたが、うまくイメージすることはできなかった。

面談を終えて学校を出ると、あたりは暗くなっていた。

深い群青の空には、地上からビームのような光が伸びている。それを縫うようにしてネオンピンクの光の粒がびゅんびゅんと飛びかっていた。

今日もどこかで事件が起き、極光戦姫は大忙しらしい。

他人事のようにおもいつつ歩みをすすめていると、いく筋かへだてた路地から爆発音が聞こえてきて、コンクリートの地面がぐらぐらと揺れた。

怒声と悲鳴、そしてなぜかアップテンポな電子音楽が続く。

眩暈がするような狂騒もこの国の日常だ。立っていることすらおぼつかなくなるような揺れをこえ、男は自宅に辿りついた。

ドアに備えつけられた郵便受けには、けばけばしい色彩のビラと白い封筒が一通入っていた。

ドアチャイムを鳴らしてしばらく待つ。しかし誰も出てくる気配がない。

鍵をガチャガチャいわせてドアを開けると、玄関はまっ暗だった。押しよせてくる闇が、男をニタニタとあざけ笑っていた。

どこに灯りのついていない家庭があるんだい? どこに家長を出迎えない家庭があるんだい? あぁ、ここだ、ここにあった!

バンッ!

荒っぽい手つきで電気をつける。玄関には泥で汚れた女児用の靴がひとつ、几帳面に並んでいた。男は冷たく見下ろしてアルキテの部屋に向かう。

子ども部屋もまた、電気がついておらず暗かった。壁に備えつけたスイッチを押すと、パッと白熱電球が灯る。

壁ぞいにしつらえた本棚の前では、小柄な少女がくるぶしを揃えてしゃがみ込んでいた。身うごきをしないので眠っているのかと思ったが、本にのびる手で読書をしているのだとわかった。

少女はこちらに背中を向けたまま振り返らない。

「アルキテ」

声をかけても、やはりこちらには気づかない。小さな指が紙をめくる乾いた音だけが聞こえた。

「アルキテ!」

怒声を張りあげて、ようやくアルキテはゆっくりと振り向いた。

薄荷色の瞳がパチリと瞬きされ、視線だけで「どうしたの?」と問いかけてくる。

「チャイムを鳴らした。聞こえなかったのか」

アルキテは黙ったまま、ゆっくりとうなずいた。

慎重にこちらの様子をうかがっている目つきだった。その愛想のない態度も癇にさわって仕方がない。

男はドシドシと足を鳴らしてアルキテに近づき、床に開かれた本を取りあげた。

アルキテの顔に、好物を掠め取られた猫のような憂いがよぎった。少しだけ胸がすく思いがした。

本は表紙のすり切れた専門書で、タイトルには『鉱物のための魔法学』とある。

「子どもが読むような物じゃない!」

殴りつけるようにベッドに投げた。アルキテは引きよせられるように前のめりになったが、こちらをうかがってそれ以上は動かなかった。

上目遣いのなかにある怯えの色を見て、男の気持ちもいくぶんか落ちついてきた。

ニッコリとほほえむ。

「早く夕食を作りなさい」

書斎でシャツを脱ぎながら、男は『鉱物のための魔法学』の内容について記憶をたぐった。

惑星クレイで産出される鉱物の物性と魔法の関係について述べるものだが、難解な微積分を必要とする熱力学が関わるために専門家でも読解に苦労する。子どもが読んだところで記されている文字は呪文にしか見えないだろう。

あぁ、たしか巻頭に鉱物のカラー写真があったはずだ。中にもモノクロだが鉱物の写真があった。きっとそれを眺めていたのだろう。

納得しながら男はクローゼットを締め、デスクの上に置いたままになっていた封筒を取った。

差出人の名に、男はゆっくりと目を見開く。

「あぁ、ついに俺はやったぞ!」

万感のこもった雄叫びをあげたそのとき、リビングから、アルキテが彼を呼ぶ声が聞こえてきた。

コンクリート壁が剥き出しになった安普請のマンションは遮音が効かず、外からの騒音はすべて筒抜けになっていた。しかし耳障りなノイズも絶え間なく聞こえてくるのなら無音と変わらない。

リビングにやってきた男は、発砲音に震える窓ガラスを、どうしてカーテンすら閉めていないんだとひと睨みした。

食卓に並んでいるのは藤かごに入った雑穀パンがふたつとソーセージ、そして皮がついたままのジャガイモをぶつ切りにして炒めたものだった。そばに塩の入ったガラス容器が置かれているということは、これで味をつけろということだろう。

料理と呼ぶのもはばかられる代物だ。いつもなら文句のひとつでも言うところだが、いま彼の思考は別のものに支配され、真っ赤に染まっていた。

殴りつけるように白い封筒を掲げる。

「……これは何だ」

彼に宛てた手紙だと思われた、それ。

しかし宛名にははっきりと“アルキテ様”と書かれていた。

差出人欄に印字された文字は——『ロイスデリア国立研究所』

アルキテは弾かれたように手をのばしてきたが、男は乱暴に払いのけた。

一度はおさまったはずの苛立ちが、幾倍、いや、幾十倍もの怒りになって身体の底から突き上げてくる。

それが拳から溢れ出さないよう自分を押さえつけるだけで、こめかみが焼けるように熱い。

震える手で、男は封筒から手紙を取り出した。

「……“アルキテ様 貴殿の論文を拝見しました”——」

手紙にはこうあった。

貴殿の“タラル山産マギカライト群晶の魔法科学的考察”を読んだ。結晶片サンプルも感謝する。偉大な発見だ、ぜひ当研究所にて研究発表をして欲しい。もちろん当研究所所有の分析装置の使用も歓迎する、全面的に協力させてくれ。ついては研究所への移動のための切符を同封する——

手紙の最後には、ロイスデリア国立研究所 魔力エネルギー部門セクター長 ハロルドと署名があった。

「……なんだ、これは」

マギカライトといえば発見例の少ない半ば都市伝説のような鉱石だ。見つかった数例も劈開片程度で、群晶で見つかるなど聞いたこともない。

さらに紙面におどっているのは、ひとかどの大人が綴っているとは思えないような文言ばかりだった。

通説を覆す偉大な発見、独創的な考察、天才的、ぜひ我々に力添えを——

まるで自意識ばかり肥大した子どもが辞書を引きながら考えたような、つたない賛辞の言葉がずらずらと並んでいる。

手紙を奪おうとするアルキテの手を振りはらい、男は鼻で笑ってしまった。

「……あぁ、そうか」

ようやく男は理解した。

この手紙はアルキテが妄想で書いた代物なのだ。そう思えばすべてに説明がついた。

伝説の鉱物について調べれば、すぐにマギカライトに辿りつくだろう。少し鉱物に詳しければ確実に耳にする、知名度のある石だ。

ロイスデリア国立研究所にしても『白の研究所』として子どもから大人までその名を知っている。

“悪さをしたら白の研究所に送ってしまうよ”というのがブラントゲートにおける定番の脅し文句になっているほどだ。

子どもらしく膨れあがった自意識からこのふたつの名を借りているのだと思えば、途端に手紙が滑稽なものに思えてきた。

やさしく教え諭すように問いかける。

「アルキテ、嘘をつくのはいけないと教えただろう? これはお前が書いたんだね?」

アルキテはきょとんとして、小さく首を横にふった。

すなおに謝れば笑って許してやろうと思ったのに、なんて意固地な子どもなんだろう。怒りが波のようにぶり返してきた。

「俺は嘘つきが嫌いだ」

手をひねり、手紙を真横にひき裂いた。

びりっ、と小気味のいい音がした。

男はふたつにわかれた紙を重ねて、今度は縦にやぶっていく。

それを何度かくりかえすと、手紙も封筒も元の形がわからないほど細ぎれになった。

ご丁寧にも封筒のなかに入っていた切符だけは破るのに手間がかかったが、それも男が指に力をこめればまっ二つになった。少ない小遣いをはたいて切符を買ったのだろうが、これもアルキテにはいい薬になるだろう。

こぶしをひらくと、紙片はバラバラと宙を舞い落ちて床をよごした。

アルキテはものも言わずにそれを見つめていた。

「ちゃんと反省したか?」

アルキテはすなおにうなずいた。

満足した男はアルキテの頭をやさしく撫で、片づけるようにと床をさし示した。

アルキテはすなおに這いつくばり、もたもたとした手つきで紙片を集めはじめた。

そんな娘の姿を見おろしていると、男の胸に、せつないような憐れみの気持ちが湧いてきた。

きっとこの子は母親がいなくて寂しいのだろう。だからじぶんの気を引くためにこんな嘘をつくのだ。

読めもしないむずかしい本を読めるふりをして、書けもしない論文を書いたといい、知っている研究所を差出人にしてニセモノの手紙をだす。あぁ、すべてはじぶんに愛されるために……

そう思うと鼻の奥がツンとして、まぶたがじんじんと熱くなってきた。目じりに滴が浮かんでくるのを、かぶりを振ってどうにかこらえた。

男はアルキテの前にしゃがみ、身体をつよく抱きよせた。力をこめたらポキンと折れてしまいそうな、ほっそりとした肩だった。

男の頬を感動の涙がつたう。

「お前はふつうの子なんだよ。ふつうの子でいいんだ」

そう、嘘をついて賢いふりなんてしなくていい。テストの点が悪くたってかまわない。

明かりのついた家でじぶんの帰りを待っていれば、それだけで愛してやるのだから。

アルキテは父からの無償の愛に心をうたれようで、結晶標本のようにしずかだった。

あぁそうだ、父と娘のあいだには小賢しい言葉など必要ない。

すると肩にアルキテがおもてをあげる衣擦れが伝わってきた。続いた身じろぎには、はっきりと驚きがふくまれていた。

何が見えているというのだろう。そちらにはカーテンが開いたままの窓があるだけだ。

「どうしたんだ」

アルキテが唇をひらく。ことばが一粒こぼれおちた。

「怪獣が、こっちを見てる」

*

ロイスデリア国立研究所——通称白の研究所と言えば、世間ではずいぶんと評判が悪い。

“悪さをしたら白の研究所に送ってしまうよ”というのはブラントゲートにおける定番の脅し文句だ。子どもを頭から食べてしまうような、得体の知れない悪の研究所だと思われている。

それでも彼女は白の研究所という『モノ』に対しては大きな不満はなかった。

国立研究所の名に恥じず設備に恵まれており、予算も十分とは言えないが他と比べれば潤沢だ。

周囲は雪原に覆われ静かで、研究に没頭するにはこれ以上の環境はないだろう。

しかし残念なことに、おおよその不満というものは、モノからではなくヒトに起因する。

女がセクター長のハロルドから声をかけられたのは、自身のラボで構造組成分析装置のスイッチを入れたタイミングだった。

「君に頼みがあるんだが」

「……何でしょうか」

振り返りながら、声に警戒がにじんだ。

魔力エネルギー部門セクター長のハロルド。

五十手前のヒューマンで、快活な表情からは見るからにやり手といった雰囲気が漂うが、自分の出世のためなら手段を選ばない悪辣なところがあった。

部下の手柄を横取りすることは日常茶飯事で、最近では倫理的に問題のある実験にも手を染めている。

取り入っても旨味は少なく、近づけば近づくほど厄介事を押しつけられる——女が警戒したのはそのような背景があった。

ハロルドはハハハと笑って女の肩を親しげに叩いた。

「そんな顔をしないでくれ、君に良い話を持ってきたんだ。本日付けでこのセクターに新しい研究者が来る、君にそのバケモノの面倒を見て欲しい」

「……バケモノ?」

片頬を引きつらせると、ハロルドは鉄クリップで束ねた書類を手渡してきた。

紙面のレイアウトから履歴書らしいことはわかった。しかしコーヒーをこぼした跡があり、名前や写真など細かなところが不鮮明だ。

どうにか数字を読みとり、女は目じりを歪めた。

「……12歳? 記載ミスです」

「いや、それは合っている。彼女は12歳だ。言っただろう、バケモノだ。天才なんだよ。あっちのバケモノとは違って本物の、ね」

ハロルドはおどけた顔をして自らのこめかみをトントンと叩いた。

呆れた、と女は首を強くふった。

「お断りします。私は子守りをするためにこの研究所にいるわけではありません」

「そう言わないでくれ」

とハロルドは芝居がかった仕草で両手を広げた。

「彼女は怪獣災害の被害者で身よりがない。可哀相だと思わないか」

怪獣。

それは外宇宙や異世界から現れた生命体のうち、人的・物的な被害をもたらすもの。外見に決まった特徴はなく、人型のもの、動物型のもの、不定形など様々だ。

出現にあたっては軍隊が防衛にあたるが、ときには居住ドームまで被害が及ぶ場合があり、一般に『怪獣災害』と呼ばれていた。

「……ここが可哀相な子どものための孤児院だとは知りませんでした」

「まぁまぁ、君に良い話を持ってきたと言っただろう。君はマギカライトのサンプルが欲しいと言っていたね」

「……えぇ。今それが何の関係が?」

思わず苦い顔になった。

半年ほど前だろうか、突然ハロルドがマギカライト結晶片の標本を見せてきたのだ。

思わずプライドを投げ捨てて譲ってくれと頼みこんだが、ハロルドは「これは使うんだ」と意地悪く笑っただけだった。

「あの標本の発見者は彼女だよ。ここに招聘した矢先に、怪獣災害でお父上が亡くなったんだ。ここにマギカライト群晶を持参するという話になっている」

結晶片ですら膨大な魔力を秘める鉱石、マギカライト。その群晶が本当に存在するのだろうか……にわかには信じられなかった。

ハロルドは女の肩をバシと音がするほど強く叩いた。

「君はバケモノを使って好きなように自分の研究を進めればいい。きっと世紀の発見になる。かつて天才と呼ばれた君だ、すぐにリーダー、いやセクター長だ!」

「……考えさせてください」

「あぁ。もうすぐここに彼女が来るから、ラボの案内は頼むよ。じゃあ!」

ひらりと無責任に手を振って、ハロルドは去って行った。

残された女は右頬を痙攣させながら、稼働している装置をにらんだ。

——かつて天才と呼ばれた君。

いつもならば歯牙にもかけない嫌味に心がざわめいている。まさか、新しく来るという研究者の若さと才能に嫉妬しているのだろうか。

みっともない、と雑念を振りはらうように天井を仰いだ。

女がこの研究所に来たのは22歳のときだった。実験助手ではなく正式な研究員としては最年少だともてはやされた。

それでも打診を二つ返事で受けたわけではない。決断までには3ヶ月もの時間を要した。

当時に勤めていた研究所の同僚との間に、生後6ヶ月の娘がいたからだ。

背中を押してくれたのは夫だった。自分もすぐに研究結果を出してそちらにいくから、と笑った。

もちろん自分の随伴として白の研究所に呼ぶこともできた。実際、白の研究所のなかには随伴としてやってきた家族たちが事務員や食堂職員として数多く働いている。

研究者としての矜持がある夫がそれを受けとめられるはずはなかった。しかし自分が打診を蹴ることもまた、彼のプライドを傷つけることは明らかだった。

初めの1年は、よく電子メールでやりとりをした。娘のこと、彼の研究のこと……いくら話しても話題が尽きることはなかった。

それも2年目になるころには急速に減っていき、お互いや娘の誕生日に簡単なやりとりを交わすだけになり、3年目には何度メッセージを送っても返信が来なくなった。

どうにか休みを取って帰ることはできた。しかし、次に会うときが最後になるという確信が行動をためらわせた。

では、研究のために家族を捨てた『天才』が得たものは何だったのだろうか?

最年少だともてはやされたが、与えられた仕事は実験助手と変わらなかった。最初の5年は満足に実験もさせてもらえず、今もハロルドに成果を横取りされないよう毛を逆立てる日々だ。

いけないと思うのに、胸に仄暗い虚無感が押しよせてくる。堪えるように強く強く目をつむった。

あぁそうだ、娘も今年12歳になる。

自分を置いて去った母を憎んでいるに違いない。いや、憎まれているのならまだ良いほうだ。私は彼女になにもしてあげられなかったのだから——

そのとき「すみません」と声がかかった。

けだるさを感じながら視線を向けると、機器と機器のあいだから同僚がかるく会釈している。

その背中に隠れるようにして少女が立っていた。

あぁ、この子が“バケモノ”。

本当に子どもなのだ、と思わず目を瞠ってしまった。

年齢をかんがみても小柄で、何より痩せている。ショートパンツからのぞく膝小僧はまるで採掘されたばかりの蛋白石のようで、触れたらカチンと音がしそうだった。

無造作にのびた髪は顔をおおい隠し、わずかな隙間から薄荷色のたれ目がのぞいている。視線は足元に向かい、白いモルタル床のつぎ目を所在なくなぞっていた。

その面差しに、まさか、と息を呑む。

最後に娘を見たのは夫から送られてきた3歳の誕生日の写真だった。生クリームを頬ばって笑う、薄荷色の瞳——

言葉が溢れた。

「……アルキテ?」

少女は視線をあげ、ひとつまばたきをした。

あぁ、やはりそうだ。この子は私の娘だ。

ならば夫は死んだのだ。ハロルドはアルキテの父親は怪獣災害で死んだと言った。

とっさに顔すら思い出せないのに、感傷めいたものが浮かんでくるのが自分でも不思議だった。

「あぁ、もうアルキテちゃんのことご存知なんですね」

案内の研究員は、事情を知らずに笑っている。

「アルキテちゃん、すごいですよね。自分が12歳だったときなんてホントガキでしたよ。それに比べて、アルキテちゃんは怪獣を創るんだって自分からここに来たんですから!」

怪獣を創る?

息がつまった。とっさにアルキテの両肩をつかんでいた。

「それは……父親を殺した怪獣に復讐をするために?」

アルキテはどう答えたものか迷っているようで、ひとつまばたきをした。

あぁ、当たっているのだ、と女は確信した。

これほど幼くか弱い少女が、何の理由もなく『怪獣を創る』などと言い出すはずがないのだから。

アルキテは、娘は、たった一人の家族を怪獣に殺され、その復讐のためここまでやってきた。

悲しさが胸をえぐって湧き出て、ものを言うもできなかった。

12歳という年頃なら復讐に没頭するよりもするべきことが沢山あるはずだ。

友達と笑いあい、ときには叱られ、すてきな大人になっていく。そんな『当たり前の』時間をすごすべきなのに、このままではハロルドに冷酷に利用されてしまう。

許せない、と思った。

自分はどうしたらいいのだろう。ここで母であることを打ち明け、思いを話すべきだろうか?

しかし、もしアルキテが『母』を憎んでいるとしたら?

すぐには答えの出ない問いに女が頭を悩ませていると、鮮やかな声が響いた。

「怪獣を創る、とーっても素敵ですねっ!」

ひらり、と白衣をひらめかせて現れたのはサイバロイドの少女だった。

「……エバ」

研究員が恐れたように一歩後ずさる。

エバはふふんと鼻で笑い飛ばし、床を軽やかに駆けぬけると、アルキテの手をふわりと握った。

design:kaworu Illust:刀彼方

design:kaworu Illust:刀彼方「あなたがアルキテですね。私はエバ、エバちゃんって呼んでくれていいですよ。あなたと同じ12歳です!」

アルキテは目をパチパチさせた。

「じゅうに……すごく若い」

「もう、同い年ですって。そうだ、アルキテの論文読みましたよ。すっごく面白くて、著者と話したいとずぅっと待ってたんです」

「……ほんとに?」

暗かったアルキテの瞳に、ひとつ、水晶さざれ石のような光が灯った。

「怪獣を創るなら、核にはラボグロウンのマギカライトを使う想定ですよね?」

「うん、そのつもり」

エバはムムムと唇を尖らせる。

「なるほど。確かに、あの仮説が確かなら魔法エネルギー量の問題は解決できます、でもラボで創るためには設備の問題がありますよね。mp値を上げすぎたら、バンッ! 出力に限度があります」

アルキテは丸めていた背中を伸ばして前のめりになり、まるで別人のように瞳をキラキラ輝かせた。

声に熱をこめながら、握られた手をぶんぶんと上下させる。

「うん、そうなんだ。だから同時進行でリマゾナ鋼ベースの合金開発も進めようと思ってる。病院にいるあいだに理論はできたから、あとはここで創っていくだけ。もし成功すれば高mp値にも耐えられる怪獣核培養器ができる!」

「ふむふむ、さすがです! でもラボで創るためには種になる自然結晶がいるでしょう? 理想は今の標本よりも純度が高く、大きい物!」

するとアルキテの小さな眉が曇った。

「うん、それについてはまだ解決してなくて……」

「魔力エネルギーの探査ならエバちゃんの十八番! な・ん・と目下開発中なんですよね♡」

エバは踊るようにくるりと回り、手品のように紙束を取り出した。

「エバちゃんから、素敵な論文のお礼ですっ」

「……見たい」

アルキテは一秒さえ待っていられないという手つきで紙束を受け取ると、しゃがみこみ、バサッと床に広げた。

エバも隣にしゃがんで論文を覗きこむ。

一歩ぶんあった距離はどんどんと縮まっていき、ついにはアルキテの右肩とエバの左肩がくっついた。

けれどおしゃべりに夢中になる二人の少女は気づかない。

「ははは、子どもが仲良くなるのは早いですねぇ」

案内の研究員は微笑ましそうに頷いた。

何を悠長なことを言っているのだろう、と女は愕然とした。

マギカライトをラボで人工的に造る? あまりに危険だ。エバが指摘したように、もし失敗したらこの研究所など跡形もなく吹き飛ぶだろう。

アルキテはどうやら聡明で慎み深い性格のようだ。彼女はきちんと説得すればリスクを理解し開発を止めてくれるに違いない。

けれど、あぁ、エバ!

彼女こそ、ハロルドの言葉を借りれば『バケモノ』だった。

その知能や発想力については女も認めている。

しかし今、汚れを知らない娘を危険な道へと唆す姿は、まさしく悪魔に見えた。

女が苦悩していると、エバはアルキテの腕に腕を絡ませグイッと引っぱった。

「ね、私のラボ、見に来ませんか?」

「……うん、行く」

「ちょっとあなたたち、待ちなさい!」

女が叫ぶのも聞かず、エバとアルキテはスキップするように去っていってしまった。

女は深くため息をついた。

二人を追いかけようとする研究員を手で制止する。

「私がアルキテを担当します。ハロルドセンター長にもそう伝えて」

「えぇ、はい。ですが……お忙しいでしょう、良いんですか?」

もちろん仕事は忙しい。ようやく若手から中堅に差しかかり雑務も減ってきた。ここから全力で研究に力を注がなくてはいけない、子どもの世話などしている場合ではない。

けれどこのままでは、娘の人生は復讐のためにおかしくなってしまう!

女はアルキテの指導役として着くことになった。

すぐにわかった。アルキテはほんとうに『素直な良い子』だ。

資料の整理や試料の管理、データの整理など、手伝いを頼めばどんな雑多なことでも嫌がらなかった。

若手としてやらされていた雑用をアルキテに任せることで、女の研究は目に見えて進んだ。

アルキテが『素直な良い子』なのはそれだけではなかった。

まだ未成熟な子どもなのだから様々なことを学ぶべきだと女が諭すと、アルキテは素直に頷いた。

実際、アルキテの能力は科学と数学に偏っており、言語や芸術等の分野においては驚くほど幼かった。

この研究所に来なければ学ぶはずだった学問を補うため、女は様々な教科書やドリルを取り寄せた。

最初はほとんど解答欄を埋めようとしなかったアルキテだが、強く言ってからはきちんと取り組むようになった。

解答用紙に赤ペンで丸をつけ、間違った箇所については説明しながら、もしアルキテと別れていなければ母娘としてこんなふうに過ごせていたのだろうか、と女は脳がとろけるような幸福を感じた。

研究雑務と勉強、どちらも熱心に取り組まなくてはいけないアルキテは怪獣研究に時間を割けない。これでアルキテは無意味な復讐に身を投じる心配はなくなった。

もちろん勉学のことだけではなく、交友関係についても女は正しい道を示した。

エバと話してはいけません、一緒に研究するなんてもっての他。エバは愚かで倫理観に欠け、悪影響しか及ぼさないのだから。

『素直な良い子』のアルキテは頷いて、エバと話すことを止めた。これでいい、と女は満足した。

少し強引なやり方だが、いつかきっとアルキテは自分に感謝することだろう。

そうして感謝の視線を浴びながら、彼女に真実を告げるのだ。

私はあなたの母なの、母親として、あなたを世界で一番愛しているの——

1年が経つころ、アルキテとエバは電波怪獣ウェイビロスを完成させた。

女にとってはまったく思いがけない、突然の出来事だった。

Illust:TAPI岡

Illust:TAPI岡知らなかった。

二人が怪獣核の開発を進めていたことも、過去に採取された怪獣の遺伝子を改良して新種を生み出していることも。

何も、何も、何も知らなかった。

——私に隠していたの?

静まり返るラボで、女は髪を掻き毟った。

ウェイビロスに笑いかける娘の姿を思い出すだけで、腹の底からグラグラと煮えるような怒りが突きあげてくる。

あぁ、首を絞めてでも邪悪な研究を止めなければ。衝動に手が震えたが、それも叶わなかった。

アルキテはウェイビロス開発の功を認められチームリーダーとなったのだ。

もちろん彼女が部下を率いることはできないため、個人予算を増やすための役職に過ぎなかったが、それでもアルキテは13年勤めあげた女よりも出世した。

アルキテは個人のラボを与えられ、もう女に指示を仰ぎに来ることは無くなった。

残ったのは、ひどく寒々しいラボだけだった。

彼女のために準備した国語のドリルも、社会科や家庭科の教科書も、二度と使われることなく埃をかぶっている。

彼女が喜ぶだろうと取り寄せたクッキーも、ココアも、ゆっくりと朽ちていく。

食いしばった口から、獣のような呻き声がでた。

アルキテ、私のたった一人の娘。私のもの。

あなたは『素直な良い子』なのに、どうしてこんな悪いことをするの?

答えは明白だった。

エバだ、エバのせいだ、エバが唆したんだ。

あの素晴らしく幸福な時間は、エバのせいで壊されたのだ!

ウェイビロスが完成してからの日々は灰色に塗り潰されたようで、いつ眠ったのか、いつ食事をしたのか、すべてが定かではなくなった。

ある日、忌々しい声が女の耳を刺した。

「——だ・か・ら、ホバークラフトを使わせてください、フィールドワークするんですっ!」

ギロギロとした目をあげると、廊下のさきにエバがいた。隣にはアルキテもいて興奮気味に勢いこんでいる。

二人が話しかけているのは研究所職員の男だった。

白の研究所は雪原の奥深くにあり、各ドームとの行き来には巨大なホバークラフトが用いられている。男はその運転を担当していた。

二人に詰め寄られ、男は弱ったように頬を掻く。

「そう言われてもねぇ。エバちゃん、ハロルドさんの許可は取ったのかい」

エバは白衣をはためかせ、独楽のようにくるりと回った。

「あのおバカさんに言う必要なんてありませ〜ん。ね、ね、ほんのちょっぴりですから。私たちのすっごい研究のためなんですよ? これですっごい石がたっくさん見つけられるんです!」

エバは方位磁石のようなものを掲げた。

「うーん……参ったな……」

どうやらアルキテとエバはホバークラフトで雪原に出たいと訴えているらしい。

フィールドワークということは、マギカライトに関わる調査に違いない。

あぁ、アルキテはまだ怪獣の研究を続けているのだ!

生きた屍のように濁っていた思考は、ふいごを吹かれたように突然の怒りで燃えあがった。

金切り声を張りあげる。

「——ダメッ!」

「うわ、出た」

エバはこちらを一瞥し、べぇっと舌を出した。

あぁ、何度見ても酷く憎たらしい顔だ。人を誘惑して堕落させる悪魔の顔だ。

早く、早く、この悪魔を娘から引き離さなくては。

足早に近づき、冷えた視線で見下ろした。

「エバ、あなたの頭は作り物なんだから、外に出ることは許されないの。わかっているでしょう?」

作り物?

そう呟き、アルキテはかすかに首をかしげた。

あぁ!

思わず声があげそうになる。

アルキテは知らなかったのだ。この研究所の恥部だと隠さず、もっと早く伝えればよかった。

それだけでアルキテが悪魔に唆されることは無かったのに!

「知らなかったんだ? ごめんなさい、エバが伝えているものとばかり!」

気分が高揚し頬が熱くなってくる。

「エバはあなたとは違って生まれながらの天才ではないの。元々は一桁の計算も指を使わなくてはできないぐらいの……そう、今のエバならこう表現するでしょうね。“おバカさん”!」

エバは何も言わず、表情を変えず、ただまっすぐにこちらを見た。

少しはうろたえて見せれば子どもらしいものを、と女はわずかに興ざめして、声をますます張りあげた。

「おバカさんはハロルドに“賢くなりたい”と願った。ちょうど手元には、どこかの女の子が送りつけてきたマギカライト結晶片——おバカさんの脳に魔法がかかった!」

女は右こめかみをトンと叩く。

「残念だけど、あなたの作りものの頭は、冷気に晒されることを想定していないの。今日“壊れて”しまうかもしれない。あなたはもう“おバカさん”じゃないんだから、そんな愚かな賭けはしたくないでしょう?」

エバは答えなかった。

害虫をかかとで踏み潰すような心地よさに、ふつふつと笑みがこみあげてきて、思わず女は口元を手で隠した。

アルキテがホバークラフトでフィールドワークに向かったのを見送ってから、女は「ごめんなさい、あなたのためを想って」と繰り返しエバをラボまで送り届けた。

いつもは大人をバカにしてばかりのエバも、女に諭されたのが利いたのか抵抗はせず、ずっと黙っていた。

電子制御のスライドドアが開く。

女がエバのラボを訪れたのはこれが初めてだった。

バケモノのラボだというのに、思いのほか『普通』だ、というのが率直な感想として出た。

検査装置や大量の情報端末が置かれているのは女のラボと変わらない。

部屋のすみでは植木鉢からのびた赤い木の実が揺れ、デスクにはクシャクシャに丸められたメモや、使いかけのマグカップが置かれていた。

ふたつある。きっときれいに飲みきってあるのがアルキテのもので、底に飲みさしが残っているのがエバのものだろう。

エバはラボを見回している女など見えないかのように、まっすぐにデスクチェアへと向かっていった。

胡座をかき、液晶端末を引き寄せる。

表示されたのは稼働させていた検査機の結果らしい。エバは目をすべらせ、口もとに手をあててブツブツと呟きはじめた。何かを思いついたのか、さらさらと液晶端末に指を走らせていく。

ついさっき念入りに踏み潰したはずなのに、ずいぶんすばやく頭を切り替えるものだ。

やはりかわいげがない、と女は目を眇めたが、ふと、エバが自身の太ももにきつく爪を立てていることに気がついた。

やり場のない感情を、痛みによって紛らわせている仕草だった。

「ふふっ」

ついに堪えきれなくて笑い声が溢れてしまう。

ひとつ溢れれば歯止めを失い、けたたましい哄笑になった。

このバケモノは永遠に研究所から出られず、ハロルドの実験動物として生きていくのだ!

それほど大きな代償を払ったとしても、得られるのはいつ失われるかもわからない知能に過ぎず、真の天才である娘に敵うことはない。

あまりに滑稽で、身体をみたす安っぽい憐憫が心地よかった。

女は新雪を踏み荒らすようにデスクに置かれたメモを取った。

エバの専門は魔法科学。魔法を科学的に分析し、その活用方法について探るものだ。

紙には手書きで人体が描かれ、部位毎に魔法科学的な考察が加えられていた。

しかし行き詰まってしまったのか、いたるところに黒く乱雑に塗り潰されたあとがある。子どもの落書きのような絵に、思わず女は噴きだしてしまった。

「身体をおもちゃ箱みたいにひっくり返せたらよかったのにね」

アルキテやほかの研究者ならフィールドワークに行くことができる。実験機材に不足があるのなら他の研究所に移ればいい。

しかしエバはこの研究所に囚われ、荒唐無稽な望みは永遠に叶わない!

「——……」

エバはゆっくりと振り返った。

その目は無邪気な驚きに見開かれ、黄鉄鉱のように輝いていた。

「……あなた、ただのおバカさんだと思っていましたが、見直しました」

エバはデスクチェアから降り、かろやかな足どりで歩みよってくる。

どういうつもりなのだろう。

戸惑ってあとずさったが、エバは息がかかるほど近づいてきて、そっと女の手を握った。

指は白く、いとけなく、まるで縋るようだった。

女の胸に、いくらバケモノと呼ばれてもエバは子どもでしかないのだ、という事実がこみあげてきた。

女は手を握りかえす。

いいでしょう。

もしあなたが許しを乞うなら、私が正しい道に導いてあげる。

*

その日のフィールドワークは大成功だった。

エバが開発した魔力磁針の示すままホバークラフトは進み、一昼夜が過ぎるころ目的地についた。

幸運なことにマギカライトの埋まっている地層は浅く、連れてきたワーカロイド『発掘くん2号』(1号は残念なことに開発中に暴走したため2号にその座を譲った。ロボット工学は難しい)で掘り進むことができた。

溶岩のような鮮紅は雪あかりに照らしだされ、ただ美しくそこに在った。

怪獣の魂は荒野でもきれいに光るのだと、アルキテは防護スーツのなかで息を呑んだ。

Illust:kaworu

Illust:kaworuマギカライトを納めたキャリングケースを下げ、アルキテは研究所のドアをくぐった。

ラボでエバが待っている。早くこのすばらしい結果を伝えたくて、自然と早足になった。

もちろん探査の成否はマギカライトを分析にかけるまでわからない。けれど、冴えわたる鮮紅色はアルキテの胸をぽかぽかとあたたかくしていた。

ラボに駆けこんで、アルキテは声のかぎりに彼女の名前を呼んだ。

「——エバ!」

エバのラボはアルキテのラボよりもずいぶん雑然としている。アルキテは決まった位置に物がないと落ち着かない性格だが、エバはちがう。

次から次にアイディアが浮かんでしまうので、興味から外れたものはそのまま放っておかれてしまうのだ。

あぁ、ほら。

フィールドワークに出る直前までアルキテはエバと話し合いをしていた。そのときに使ったマグカップが1日経った今もそのままになっている。

ふたつまとめて流しのすみに片づけてから、アルキテはエバのデスクに向かった。

こちらの気配に気づいたエバが、デスクチェアをくるりと回して振りかえった。

「おかえりなさい、アルキテ!」

エバはピョンと飛びはね、腕をひろげるアルキテに抱きついた。

「もう、待ちくたびれちゃいました。フィールドワーク、どうでしたか?」

「エバのおかげで大成功だよ!」

アルキテはデスクチェアに座ると、フィールドワークの結果について話した。

上手くいったことと、思いがけない失敗。けれど運が味方して、期待以上のマギカライトが見つかったこと——

報告を終えてから、アルキテは首をかしげて問いかけた。

「エバは何をしているの?」

いつも整理されているとは言いがたいエバのデスクだが、今日は特に書類が積み重なり、三方には大量の液晶画面が集められている。

こういうときのエバはすばらしい発見をしてくれることをアルキテは知っていた。

「聞いてください!」

エバはデスクチェアから弾みをつけて乗りだし、アルキテは慌てて転がり落ちそうになる身体を抱きとめた。

「“身体をおもちゃ箱みたいにひっくり返せたらよかったのにね”——あのおバカさんは言いました。それで、思いついたんです! 身体をバラバラにして、魔力分析装置にかければ、きっとすてきなことがわかる……」

エバは砂糖づけのスミレを想うように、うっとりと目をほそめた。

「あぁ、わかった。だからあそこにあるんだね」

アルキテは右手をさし示した。

大型試験管の保存液のなかに、母親のパーツが丁寧に切り分けられ、ひとつずつ浮かんでいた。

大きく切り出された薔薇石榴石や、玉髄の原石のようなものが、淡紅色の液体のなかで光をあびてぷかぷかしている。

昨日まではヒトだったのが信じられないほど、とてもきれいだった。

「——来てください」

エバはアルキテの手をひいて、大型試験管のまえへ導いた。白衣の裾が舞踏会のドレスのように舞いあがる。

彼女が愛しげに試験管のガラス面を撫でると、こまかな細胞片が光を透かしてきらめいた。

エバは声を弾ませ、実証された仮説と否定された仮説について話してくれた。

素晴らしい結果に、聞いているだけでからだが火照ってくるのがわかった。

「つまり……」

焦らすようにエバは声をひそめ、おでこをアルキテのおでこにくっつけた。

「——魔力増幅機構がついについに完成します!」

それはエバの念願だった。

すごい、とアルキテは感嘆の声を漏らす。

「ぼくもすぐに怪獣核の純結晶を完成させるよ」

すてきな未来に、目に映るものすべてがダイヤモンドをまとったようにかがやいて見えた。

エバの魔法科学技術と、アルキテの怪獣核の技術がひとつになれば、すばらしい怪獣を創りだせるにちがいなかった。

「君は本当にすごいよ、エバ! 天才だ!」

声をはずませて、アルキテはエバの両手をきつく握りしめた。

アルキテとエバ、どちらの指もいつもは氷のように冷えているが、今は春の日射しのようにあたたかかった。

エバは「ふふ〜ん」と頬を薔薇水晶のように染めていたが、やがて両方の眉を下げた。

「でも……」

買ってもらえないお菓子を見つめるような、切なくうるんだ瞳だった。

「どうしたの、エバ?」

「本当は、もっともっと実験体が欲しいんです。これはヒューマンの女でした。たった1体では、分からない、分からない、分からないことだらけ!」

エバはアルキテの手をひいて、まるで踊るかのようにラボをあゆんでいく。

たくさんの試験管が幻燈のように、エバのからだへ光の澱を降らせている。

「もっともーっと調べて調べて、知り尽くさないと。種族差も調べたいですし、男女の差異も知りたいです、そうだ、大人と子どもの差異も調べないと——」

エバは足をとめた。

月をあおぐように、ゆっくりとアルキテを見た。

刹那の目に透きとおった稲妻がきらめき、アルキテの胸をうった。それはどんな黄金よりも純粋でうつくしい、好奇心の光だった。

彼女がなにを考えているのか、自分になにを望んでいるのか、つないだ指先の熱が教えてくれた。

唇をひらく。ことばが一粒こぼれおちた。

「……うん」

この金に燃やされて終わるのなら、それで構わなかった。けれどもう彼女の姿を見られないことだけが寂しい。

このすばらしい一瞬が、永遠みたいに終わらなければいいのにと、そう思った。

『緊急事態、緊急事態——』

夢見心地の記憶はけたたましいアラートに遮られ、アルキテの思考は現実へと引き戻された。

前回のアラートはそう、エバが研究員を解体したあのときだった。事件は発覚し、その罰としてエバは3年にわたり研究室に監禁されることになったのだ。

それから1005日が経った今回のアラートもまた、エバが原因だった。ついに放電事故を起こし研究所から出て行ったのだ。

事故発生からすでに2時間が経過している。非常用電源により電力は一部回復したが、通信や防犯システムの復旧まではまだまだ時間がかかるだろう。

研究者や職員たちは魔力エネルギー部門のメインラボに集まり、不安げに身を寄せあっていた。

そこに一人の研究員が駆けこんできて、喉を裂くように絶叫する。

「北西102kmに敵影! エイリアンが接近中です!」

研究員たちの顔にはっきりと絶望が浮かび、押し殺した悲鳴があがった。

軍事機密を抱える白の研究所は外部からの侵略の危険に晒されている。そのため常に最高レベルの対魔ステルスが張られていたが、今は事故によってダウンしてしまっていた。

機密を狙う外宇宙のエイリアンにとっては、美味しそうな肉が剥き出しでぶら下がっているように見えるだろう。

アルキテは一歩前に進みでた。

「うん、わかった。ぼくがレイヴィリスと行く」

光芒怪獣レイヴィリス——アルキテの怪獣核研究とエバの魔力科学技術によって生まれた、現段階における最高レベルの怪獣だった。

薬品で制御しながらの威力実験は何度か行っていたが、制御なしで覚醒させ実戦に投入するのはこれが初めてだ。

正直、準備は足りていない。けれど不思議と不安はなかった。だってレイヴィリスはエバと創りあげた怪獣なのだから。

そのとき、アルキテは後ろから腕を掴まれた。

振り向くと、髪を乱したハロルドが肩で息をしている。

「おい、何をするつもりだ。私は怪獣の覚醒許可を出した覚えはない!」

「えぇと……」

アルキテが困っていると、周囲の研究者から次々に必死の声が飛んだ。

「何を言っているんですか、アルキテしか戦えないんです!」

「そうです、他に戦力もないでしょう!」

虚無に対抗するための手段を研究する白の研究所は、軍事利用のための研究を数多く行っている。しかし兵器の量産はしておらず、もちろんそれを扱う兵士もいない。

実戦に立てるのは、彼らの言うとおりアルキテの怪獣たちだけだった。

太い怒号にハロルドはぐぅと呻いて髪を掻きむしる。

アルキテはそれを覚醒許可と受け取って、怪獣たちの眠る巨大水槽へと足をむけた。

誰かが喘ぐように呟く。

「あぁ、良かった。これで助かる……」

助かる?

アルキテは不思議に思い、振りかえってひとつまばたきをした。

「ううん、怪獣はただ壊すだけ」

ハロルド以外の人々は理解できないという顔をしている。

あぁ、そうか、もっとわかりやすく言うべきだった、とアルキテは反省した。

いくつになっても、伝えることはむずかしい。

「怪獣はすべてを壊すから、巻きこまれて壊される前に研究所から逃げた方がいいよ」

説明を加えても彼らはまだ現実を受け止めきれないというように、顔を奇妙に歪ませていた。

しかし巨大水槽がシュウと音を立てて作動しはじめると、ようやく一様に恐怖を浮かべ、右往左往しながら出て行った。

残った一人に向かい、アルキテは声をかける。

「あなたも逃げたほうがいいよ」

「バケモノめ」

ハロルドはなにかを抉り出すような目つきで睨んだ。

「いいのか、この研究所を壊せばあの女の研究データまで失われるんだぞ!」

顔を真っ赤にして叫ぶハロルドに、この人はどうしてそんな見当違いなことを言うのだろうとアルキテは不思議に思った。

「大丈夫、ぼくは全部覚えてるから」

エバとすごしたことも、彼女が見つけたうつくしい知恵の泉も、ひとつとして溢すことなく覚えている。

それがこの人のいう『バケモノ』ということなら、バケモノで良かったなとアルキテはうれしくなった。

内と外をへだてる巨大なハンガードアが開いて、鋭い氷片混じりの風が吹きこんできた。

頬にチリリと痛みが走ったが、少女はかまわず雪原に足を踏みだした。

途端にムズリがきた。

「くしゅんっ!」

アルキテは冷気で赤らんだ鼻をこする。

「うぅ、誰かぼくの噂をしてるのかな。エバ?」

夜がせまり、あたりはぼんやりとうす暗い。地平線のもやに、日輪が青く光素をこぼしていた。

アルキテはそっと傍らに手をのばす。しかしレイヴィリスはひろがる夜天を凝視して、石になったように動かない。

つられて、アルキテもそちらを見た。

いつもは分厚く重なっている雲が、いまは一筋ひらけている。そこにたくさんの光がちらついて、銀河にながれる天の川のようだった。

思わず見とれてしまったが、その光こそこちらを脅かすため飛んでくるエイリアンだ。

アルキテは丸いひたいをレイヴィリスの前脚にくっつけた。澄んだ体温が伝わってきて気持ちいい。

「行こう、全部壊しに。大丈夫、ぼくが君を完璧として創ったから」

レイヴィリスはうなずくような仕草を見せた。

ずしん、ずしん、と雪煙をあげて雪原をすすんでいく。

そのあいだにも天の川は迫り、あぁもう、手をのばせば掬いとれてしまうほど近い。

レイヴィリスは顎を開いた。

喉奥で、燃えさかる明星のような金色がこもり、量を増していく。

まっすぐな光芒が夜空に奔った。

ダイヤに、シトリン、ベリル、金色にきらめく宝石を手のひらに集めてひっくりかえしたように、さぁっと一面が明るくなった。

純粋でうつくしい光に瞳を満たされながら、アルキテは友のことを想った。

雪原にじっと目をこらしても、エバの姿はもう見えない。けれど彼女はこの果てしない世界を、金にきらめく好奇心だけを灯火として進んでいくのだ。

ならばせめて、ぼくは彼女の道を阻むものすべてを燃やし滅ぼしてしまおう。

だから、エバ。

行って、振り返らないで、世界のすべてを知って、暴いて——壊して。

だって、純粋な破壊は何よりも美しいから。

ふるえる視線の先で、レイヴィリスの光芒を受けたエイリアンたちは、焼き躙られた蛍のようにまたたき、消えていった。

うっとりとささやく。

「きれい」

アルキテは、父の肩ごしに怪獣をふり仰いだあの日とおなじ、無垢な笑みを浮かべた。

Illust:kaworu

Illust:kaworu了

----------------------------------------------------------

作:鷹羽 知

監修:中村 聡

監修:中村 聡