「コイツ、いいかげんに……倒れろっ!!」

鎚斧を下から擦りあげるように振られると、フィリネがかざす《光の宝具》の明かりにガデイの逞しい腕から弾ける汗のしずくが虹色に輝いた。

ガデイの一撃は火花を散らして敵が持つ盾をはねあげ、その一瞬に生じた細い糸のような防御の隙へと、閃光のようにドゥーフの長剣が伸びた。

トカゲの戦士──《リザードソルジャーコンロー》は喉を突き通され倒れると、洞窟の闇に消えた。

「フィリネ、見ないで!」

「平気です!……あ、後ろ!」

アバンはフィリネの声に反応して反射的に身をかがめる。

彼の頭があった位置を、黒い稲妻のようなものが通り過ぎた。

「《フルバウ》!?」

Illust:ひがし

その叫びはドゥーフだ。彼にとって、世代は変われどシャドウパラディンの黒い犬は見間違えようもない。かつて侵入者──アバンとガデイに犬をけしかけたのも彼、ドゥーフなのだから。

Illust:ひがし

その叫びはドゥーフだ。彼にとって、世代は変われどシャドウパラディンの黒い犬は見間違えようもない。かつて侵入者──アバンとガデイに犬をけしかけたのも彼、ドゥーフなのだから。

獰猛な唸り声が闇に響く。

明かりの届かない位置を保って、再攻撃の体勢に入っているのだ。狡猾な敵だった。

「アバン!フィリネちゃんを守れ!」

「言われなくても……!」

ガデイの声が合図だったかのように、吠え声と共に殺気の塊がアバンとフィリネを襲う。

「……見えた!」

アバンの短剣が明かりに照らされた黒い犬《フルバウ》を捕らえ、宙に複雑な軌跡を描く。

だが、名手といわれたアバンの剣術よりも《フルバウ》の動きはなお早かった。

「速い!」

牙と短剣はかみ合うことなく空振りし、アバンと黒い犬は再びにらみ合う。

「目をつぶって!」

突然かかったフィリネの声にアバンは迷わず目を瞑った。

発火音!

二人と《フルバウ》の間に爆発的な光と焦げ臭い煙が生まれ、犬の悲鳴が響き渡った。

「走れ!」

アバンはフィリネの手を取りながら、ドゥーフとガデイに叫んだ。

「戻るか?」とガデイ。

「いいや、下へ!先に進むんだ!見ろ、戻る道はもうない」

ガデイはドゥーフの言葉に来た方を振り向いて、かっと目を見開いた。

彼らがここまで下りてきた洞窟は、まるで生きているかのように岩同士が集まり動き、見ている間にも次々と“壁”と化して、逃げ道は完全に塞がれつつあった。

Illust:萩谷薫

「ようこそ、我が庵へ。若人よ」

Illust:萩谷薫

「ようこそ、我が庵へ。若人よ」

低く地を這うような声が響いたのは、一同が洞窟に入ってすぐに突き当たった扉の前だった。

宙に浮く半透明の僧ゴジョーが生ける者でないことは一目でわかったが、恐慌状態に陥ったのはガデイただ一人。13歳としては恵まれた体格のガデイが、アバンにフィリネに、そしてほとんど見ず知らずのドゥーフにまですがり付いて怯えた末に、なだめられるまでのひと幕は見物だった。

もっとも暗闇で幽霊に出会ったにしては、他の三人に動揺がなさすぎたともいえる。都市の地下で宝を護っていた騎士、魔女の助手、そして古い言い伝えや都市伝説に慣れ親しんだ古本屋の息子のほうが怪異に慣れすぎていて、ガデイの反応が大袈裟に見えるのは無理もないことだった。

「私は竜の修道僧ゴジョー」

「あなたがゴジョー老師……しかしギルマン(註.人型の中でも水に関わる種族。約500年とも言われる長命でも知られる)といえど、新聖紀からは既に何千年も……」

とドゥーフ。先の幻視で見たブラスター・ダークに続く衝撃にすっかり打ちのめされている風だ。

「左様、ゴジョーとはこの私。そして汝らが辿り着いたこここそ《死せる修道僧の庵》。そうだな?若きシャドウパラディンの騎士よ」

「我らの伝承ではこの祠を護っているのは、不死の修道僧と……」

「伝説かどうかは知らぬが、不死ではないことは事実だな、見ての通り。私の肉体はすでに滅んでいる」

ゴジョーは肩をすくめて見せた。その服までが霊体なのか半透明のまま洞窟内の微かな風の流れにそよいでいる。

「さて、お主らには二つの選択が用意されている。一つは宝具を私に返してここを去ること」

ゴジョーの言葉を受けて、フィリネが《光の宝具》──青と白の飾りがついた赤い宝石の首飾りを取り出して見せた。

「そう、それだ。もう一つの選択は宝具を携え、この洞窟を下ること」

「この洞窟の先には何があるのですか?」とアバン。

「それは行ってみた者のみがわかる」

「《光の宝具》を返して、ハイお疲れ様!じゃダメなんすか?」とガデイ。

「ダメではない。これは選択なのだ。お主らには真実に近づく資格もあると言っておる」

「真実とおっしゃいましたか、老師。しかし我らシャドウパラディンの言い伝えには、宝具の返却や“資格”なるものについては残されていません」とドゥーフ。

「では外界は相当に時が経ったのだな。以前は伝説の宝具があると聞いてここを目指して来る者が僅かながらいたものだが」

「魔女の伯母がこの《光の宝具》について調べました。宝具はわたし達だけに反応するようです。なぜあの幻視が見えるのでしょう」とフィリネ。

「答えを知りたいのならば新しい扉を開かねば。それは若者の特権だと思うが」

ゴジョーは一同に背を向けると、ひと言残して宙に消えた。

「扉は一度しか開かれぬ。とくと考えよ」

「扉は一度しか開かれない、ってこういう意味かよ!あー、もうあの幽霊にダマされたー!」

黒い犬《フルバウ》の気配がなくなるまで駆け通した後、ガデイは大きく荒い息を吐いた。

「どうやら隠された真実には片道切符の《穴》がつきものみたいだね」

アバンが肩をすくめると、ガデイは力なく笑う。二人の少年が旧都セイクリッド・アルビオンに開いた一方通行の《穴》に落ちたことから全ては始まったのだった。

「たしかに、出口が塞がってゆくこの洞窟自体が脅威だな。どういう構造なのだろう」

とドゥーフ。この生真面目な黒き騎士にはユーモアや冗談は通じそうもない。

「ゴジョー老師は“資格”があるって言ってましたね。あのトカゲさんや黒い犬さんは、洞窟に入ったわたしたちに反応して……現れた?」

フィリネは乾いた洞窟の壁面に触れながら、誰に言うともなく呟いた。《リザードソルジャーコンロー》と《フルバウ》のことを言っているらしい。

協議の結果、全員一致で洞窟を下り始めてすぐ、まるで壁から生み出されたようにトカゲの戦士と黒い犬が一行を襲いかかったのだった。

「……そうだ!ちょっとフィリネちゃん、さっきの何あれ、魔法?」

「伯母の得意技です。これをぶつけると激しく光ります。あと臭い煙も」

フィリネは密封してあった腰の袋を指さした。

「魔法ではなく今のわたし程度でも使える化学の目くらまし。金属を配合した粉ですけど、犬さんにはすごい効き目でしたね。逃げ遅れて壁に巻き込まれたのではないといいのだけど……ちょっと可愛そう」

「いや。とても敵を気づかう余裕なんてなかったよ。助かった」とアバン。

「フィリネが言うように、我々の“資格”と襲ってくる敵に関係があるのなら、いままで宝具が見せてきた幻視との関係はなんだ」

ドゥーフの言葉に、アバンも頷いた。同じことに思い当たっていたのだ。

「気になることがあります。古代の存在とはいえ《リザードソルジャーコンロー》はドラゴンエンパイア」

「そして《フルバウ》はケテルサンクチュアリの生物だ。我ら騎士団の猟犬のいわば先祖だな」

「んー、ちょっと待って。ドラゴンエンパイアとケテルサンクチュアリの組み合わせって、どこかで聞いたような……」

ズーン!

塞がりつつある出口、つまり今まで彼らが駆けてきた洞窟の入り口側から地響きが伝わってきた。気がつけば、洞窟そのものの幅も高さもこの辺りはかなりの広さになっている。

「あ……オレ、すごくイヤな予感がする」とガデイ。

「思い出せ。僕らが見た幻視の中の戦い。最初に見えたのは黒い犬とトカゲの戦士。次は……」

アバンはガデイと並んでフィリネをかばいつつ、必死に記憶を思い起こした。

地響きは迫り、フィリネが持つ《光の宝具》の明かりの下にそれは現れた。

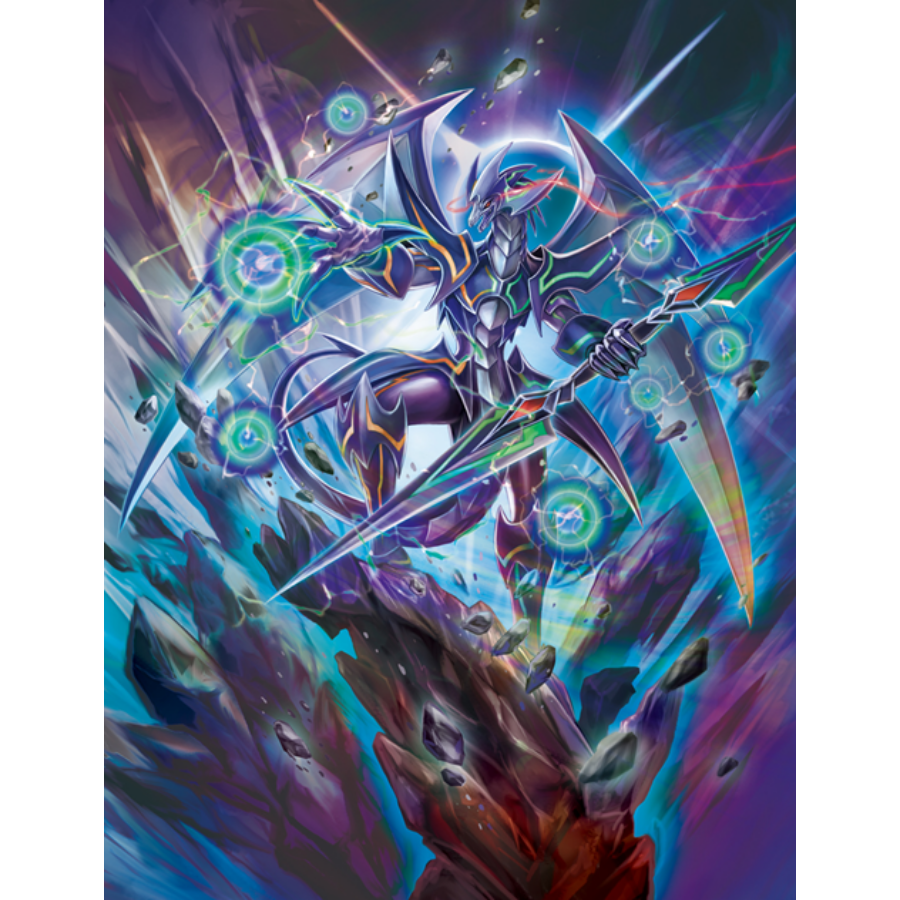

「《ドラゴンナイト ネハーレン》!!」

「《ブラスター・ジャベリン》!!」

Illust:TODEE

フィリネとドゥーフの叫びが合図のように、竜騎士と黒い槍戦士が一行に襲いかかった。

Illust:TODEE

フィリネとドゥーフの叫びが合図のように、竜騎士と黒い槍戦士が一行に襲いかかった。

最初のひと太刀は、一陣の風のようにネハーレンに駆けあがったドゥーフの長剣だった。

いきなり竜と戦う愚を避けて、騎乗する騎士を狙う策だ。

竜が吐き出した炎はマントを巻いた左腕の一振りで払っていた。広い範囲に火傷を負ったが丸焼けは避けられた。肉を切らせて骨を断つ。竜騎士と対峙する代償とするならばこの程度の火傷など高いものではない。

だが、騎士は盾で受けカウンターで剣を突き返す。ひらりと避けたドゥーフは体勢を整えて次の一撃に備えた。

「飛んで!」

フィリネの声にアバンとガデイは何も考えずに、跳んだ。

その足下を旋風のようにブラスター・ジャベリンの槍がなぎ払う。

着地と同時に、アバンは右から短剣で斬りかかり、ガデイはもう一度前に跳んで上から鎚斧を振り下ろす。しかしブラスター・ジャベリンは槍をかざして同時に受け止めた。

「やるぅ!」

「まだまだ!」

ガデイはまるで金床を叩くように容赦なく鎚斧を続けざまに打ち据え、アバンは突きに切り替えた。二人の槌と切っ先は雨霰とブラスター・ジャベリンを圧倒するかに見えた。鍛冶屋の息子は日頃の父の手伝いで、アバンのそれは都の古式剣術競技大会で優勝した時の得意技だった。

ガィン!!

ガデイの鎚斧を躱し、ブラスター・ジャベリンが華麗に闇に消える。

「避けて!」

フィリネの叫びと共に、コロコロと何かが竜騎士ドラゴンナイト ネハーレンの足下に転がる。

長剣で相手の肩を貫いていたドゥーフは、迷わず竜から飛び降りて三人の元に駆け寄る。

そのままの勢いで子供たち──そう青年ドゥーフからすればアバン、ガデイ、フィリネはまだほんの子供なのだ──を抱きかかえるようにして地に伏せる。

ドドド・ドーン!

爆煙と、洞窟を揺るがす轟音が連続して広がった。

続いて瓦礫が天井から落下し始める。

洞窟に竜の断末魔が響き渡った。

「……あーんな本格的な爆薬まで持ってたのね。最初に言ってよ」

黒髪を真っ白に染めたガデイが言った。げほっと咳をすると口から粉塵が吐き出された。

「いや、あれで良かったんだ。竜退治なんて今のボクらには無理だよ」

とアバン。その髪はもともとの白銀に降り積もった粉塵でさらに白く覆われている。

「地下でもっとも恐れるべき事態。それが落盤だ。助かったのは幸運と言うほかはない」

とドゥーフ。本来黒ずくめの彼も全身灰色となっていたが、ここでようやく腕に抱えてきたフィリネを下ろすとそっと地面に立たせて埃を払った。若き黒騎士に守られていたため、フィリネはほとんど粉塵を浴びていない。

「……ごめんなさい」

「いいや、アバンの言う通りだ。君のおかげで命拾いした。しかし、まさか古代のブラスター兵装の使い手などに出会うとはな……」

ドゥーフは感慨深げに呟くと先に立って洞窟の先を窺った。粉塵が晴れてみるとそこは今までのような洞窟の続きではなく、開けた場所への出口のようだった。

「扉が見える」

はぁ?と一緒にのぞきこんたガデイが声を上げる。

「うわ、でっけぇ」

「待て。迂闊に出て行くな」

そこは広間と呼んでもいい、広大な空間だった。突き当たりに城門と表現するのがふさわしい巨大な門が見える。

『それは行ってみた者のみがわかる』

アバンは竜の修道僧ゴジョーの言葉を思い出した。

「扉の向こうには何があるんだろう」

「幽霊に護られた怪しい洞窟、立ちはだかるドラゴン、最後はお宝ざっくざくに決まってるさ」

ガデイが舌なめずりした。

「キミは気楽でいいよな」とアバン。

「さて、いつまでもこうしてはいられないが、これからどう……」

止める間もあらばこそ、アバンとフィリネはさっさと洞窟の広間に歩み出していた。

「ま、ああいうヤツなんで。恐れ知らずというかなんというか」

やや呆気にとられた様子のドゥーフの視線を受けて、ガデイは肩をすくめてみせた。

「って言うか、おいおい!フィリネちゃんまで連れてくんじゃないよ」

追いついたガデイとドゥーフには振りむきもせずアバンは答える。

「ボクは知りたい。なぜボクらがここに導かれたのか。扉の向こうに何があるのか」

「そして“資格”とは何なのか。わたし、昔から見たがりの知りたがりなので。もし……」

フィリネはにっこりと笑いかけたが、彼女が飲み込んだ言葉の続きは全員が痛いほど感じていた。

「わかっているんだろうな。幻視の続きでは次は……」とドゥーフ。

「どっちか、あるいは両方現れるかも。あの……」

ガデイはぶるっと身を震わせた。その名を口にするのも怖いのだ。

「何か良い策はありませんか」とアバン。

「どちらか一方だけでも伝説と謳われる極めて強力なドラゴンだ。対抗策などない。弱点もない」

とドゥーフ。言いながら、またマントを外して左肩から指先までをくるんでいる。策はないと言いながらも戦う準備は怠らない。彼は生粋の騎士だった。

ちょうど広間の真ん中にたどり着いた時、それは現れた。

今まで何もなかった天井に蠢く闇が発生している。

「フィリネちゃん」

はい、と返事をした彼女の前にガデイの無骨な手が差し出された。

「爆薬。残り全部ちょうだい」

「ダメ、わたしも戦います!」

「ダメ、正直いって足手まとい……あ、ごめん。言い過ぎた」

「フィリネ。ボクらは後ろを気にせず戦いたい。だからありったけの爆薬をおいて、扉まで走って、あの向こうを見てきて」

アバンの後ろで、ドゥーフが黙ったままこちらに頷いて見せた。

フィリネは何者かが現れそうになっている上空を見、彼ら三人を見、腰の袋をガデイに渡した。

「「「走れ、フィリネ!!」」」

その声に背を押されるようにフィリネは走った。魔女ブラーナの弟子、新米冒険者、そして彼らの大切な仲間として。

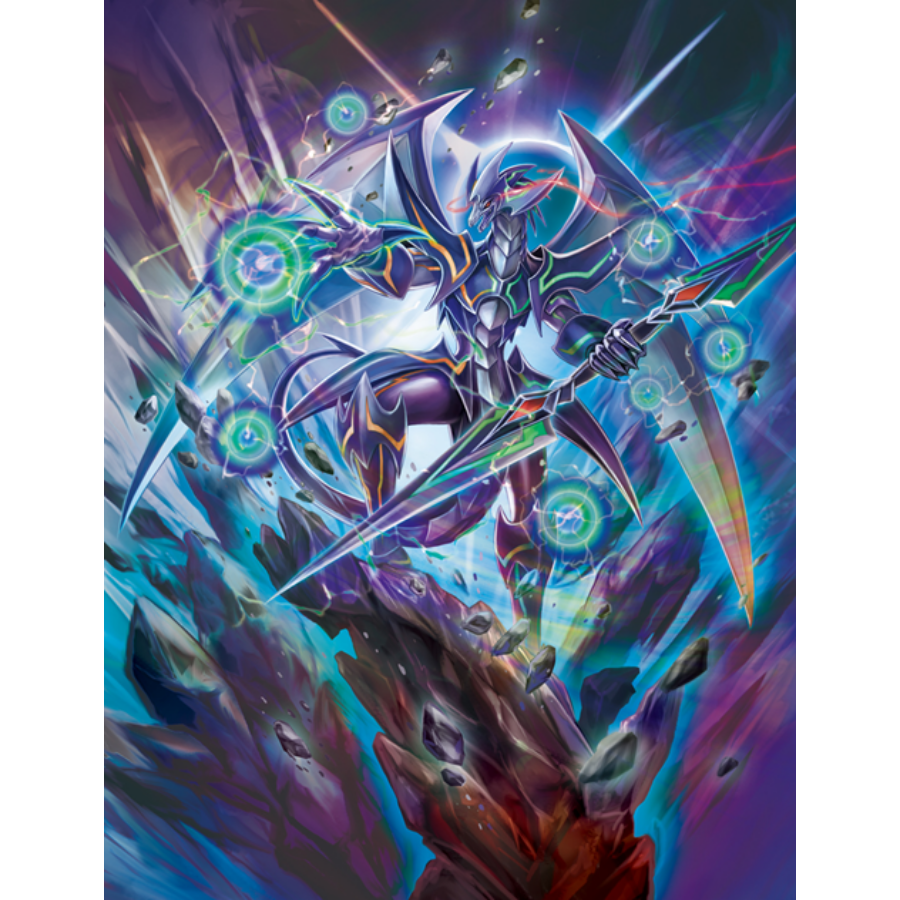

上空の闇は激しく渦巻き、それがついに物質化をとげた。

人型の巨大な体躯、艶やかに輝く体表は鎧武者を思わせる、硬質の翼、長くしなやかな尾、手に携えるは両刃の大槍──なによりも黒く輝く光球を身にまとうその姿から漂う戦士として絶対の自信と力量が、この竜が伝説と呼ばれる何よりの証だった。

「《ファントム・ブラスター・ドラゴン》……」

ドゥーフの呟きは絶望で彩られていた。

Design:伊藤彰 Illust:三好載克

Design:伊藤彰 Illust:三好載克

Design:伊藤彰 Illust:三越はるは

Design:伊藤彰 Illust:三越はるは

鎚斧を下から擦りあげるように振られると、フィリネがかざす《光の宝具》の明かりにガデイの逞しい腕から弾ける汗のしずくが虹色に輝いた。

ガデイの一撃は火花を散らして敵が持つ盾をはねあげ、その一瞬に生じた細い糸のような防御の隙へと、閃光のようにドゥーフの長剣が伸びた。

トカゲの戦士──《リザードソルジャーコンロー》は喉を突き通され倒れると、洞窟の闇に消えた。

「フィリネ、見ないで!」

「平気です!……あ、後ろ!」

アバンはフィリネの声に反応して反射的に身をかがめる。

彼の頭があった位置を、黒い稲妻のようなものが通り過ぎた。

「《フルバウ》!?」

Illust:ひがし

Illust:ひがし獰猛な唸り声が闇に響く。

明かりの届かない位置を保って、再攻撃の体勢に入っているのだ。狡猾な敵だった。

「アバン!フィリネちゃんを守れ!」

「言われなくても……!」

ガデイの声が合図だったかのように、吠え声と共に殺気の塊がアバンとフィリネを襲う。

「……見えた!」

アバンの短剣が明かりに照らされた黒い犬《フルバウ》を捕らえ、宙に複雑な軌跡を描く。

だが、名手といわれたアバンの剣術よりも《フルバウ》の動きはなお早かった。

「速い!」

牙と短剣はかみ合うことなく空振りし、アバンと黒い犬は再びにらみ合う。

「目をつぶって!」

突然かかったフィリネの声にアバンは迷わず目を瞑った。

発火音!

二人と《フルバウ》の間に爆発的な光と焦げ臭い煙が生まれ、犬の悲鳴が響き渡った。

「走れ!」

アバンはフィリネの手を取りながら、ドゥーフとガデイに叫んだ。

「戻るか?」とガデイ。

「いいや、下へ!先に進むんだ!見ろ、戻る道はもうない」

ガデイはドゥーフの言葉に来た方を振り向いて、かっと目を見開いた。

彼らがここまで下りてきた洞窟は、まるで生きているかのように岩同士が集まり動き、見ている間にも次々と“壁”と化して、逃げ道は完全に塞がれつつあった。

Illust:萩谷薫

Illust:萩谷薫低く地を這うような声が響いたのは、一同が洞窟に入ってすぐに突き当たった扉の前だった。

宙に浮く半透明の僧ゴジョーが生ける者でないことは一目でわかったが、恐慌状態に陥ったのはガデイただ一人。13歳としては恵まれた体格のガデイが、アバンにフィリネに、そしてほとんど見ず知らずのドゥーフにまですがり付いて怯えた末に、なだめられるまでのひと幕は見物だった。

もっとも暗闇で幽霊に出会ったにしては、他の三人に動揺がなさすぎたともいえる。都市の地下で宝を護っていた騎士、魔女の助手、そして古い言い伝えや都市伝説に慣れ親しんだ古本屋の息子のほうが怪異に慣れすぎていて、ガデイの反応が大袈裟に見えるのは無理もないことだった。

「私は竜の修道僧ゴジョー」

「あなたがゴジョー老師……しかしギルマン(註.人型の中でも水に関わる種族。約500年とも言われる長命でも知られる)といえど、新聖紀からは既に何千年も……」

とドゥーフ。先の幻視で見たブラスター・ダークに続く衝撃にすっかり打ちのめされている風だ。

「左様、ゴジョーとはこの私。そして汝らが辿り着いたこここそ《死せる修道僧の庵》。そうだな?若きシャドウパラディンの騎士よ」

「我らの伝承ではこの祠を護っているのは、不死の修道僧と……」

「伝説かどうかは知らぬが、不死ではないことは事実だな、見ての通り。私の肉体はすでに滅んでいる」

ゴジョーは肩をすくめて見せた。その服までが霊体なのか半透明のまま洞窟内の微かな風の流れにそよいでいる。

「さて、お主らには二つの選択が用意されている。一つは宝具を私に返してここを去ること」

ゴジョーの言葉を受けて、フィリネが《光の宝具》──青と白の飾りがついた赤い宝石の首飾りを取り出して見せた。

「そう、それだ。もう一つの選択は宝具を携え、この洞窟を下ること」

「この洞窟の先には何があるのですか?」とアバン。

「それは行ってみた者のみがわかる」

「《光の宝具》を返して、ハイお疲れ様!じゃダメなんすか?」とガデイ。

「ダメではない。これは選択なのだ。お主らには真実に近づく資格もあると言っておる」

「真実とおっしゃいましたか、老師。しかし我らシャドウパラディンの言い伝えには、宝具の返却や“資格”なるものについては残されていません」とドゥーフ。

「では外界は相当に時が経ったのだな。以前は伝説の宝具があると聞いてここを目指して来る者が僅かながらいたものだが」

「魔女の伯母がこの《光の宝具》について調べました。宝具はわたし達だけに反応するようです。なぜあの幻視が見えるのでしょう」とフィリネ。

「答えを知りたいのならば新しい扉を開かねば。それは若者の特権だと思うが」

ゴジョーは一同に背を向けると、ひと言残して宙に消えた。

「扉は一度しか開かれぬ。とくと考えよ」

「扉は一度しか開かれない、ってこういう意味かよ!あー、もうあの幽霊にダマされたー!」

黒い犬《フルバウ》の気配がなくなるまで駆け通した後、ガデイは大きく荒い息を吐いた。

「どうやら隠された真実には片道切符の《穴》がつきものみたいだね」

アバンが肩をすくめると、ガデイは力なく笑う。二人の少年が旧都セイクリッド・アルビオンに開いた一方通行の《穴》に落ちたことから全ては始まったのだった。

「たしかに、出口が塞がってゆくこの洞窟自体が脅威だな。どういう構造なのだろう」

とドゥーフ。この生真面目な黒き騎士にはユーモアや冗談は通じそうもない。

「ゴジョー老師は“資格”があるって言ってましたね。あのトカゲさんや黒い犬さんは、洞窟に入ったわたしたちに反応して……現れた?」

フィリネは乾いた洞窟の壁面に触れながら、誰に言うともなく呟いた。《リザードソルジャーコンロー》と《フルバウ》のことを言っているらしい。

協議の結果、全員一致で洞窟を下り始めてすぐ、まるで壁から生み出されたようにトカゲの戦士と黒い犬が一行を襲いかかったのだった。

「……そうだ!ちょっとフィリネちゃん、さっきの何あれ、魔法?」

「伯母の得意技です。これをぶつけると激しく光ります。あと臭い煙も」

フィリネは密封してあった腰の袋を指さした。

「魔法ではなく今のわたし程度でも使える化学の目くらまし。金属を配合した粉ですけど、犬さんにはすごい効き目でしたね。逃げ遅れて壁に巻き込まれたのではないといいのだけど……ちょっと可愛そう」

「いや。とても敵を気づかう余裕なんてなかったよ。助かった」とアバン。

「フィリネが言うように、我々の“資格”と襲ってくる敵に関係があるのなら、いままで宝具が見せてきた幻視との関係はなんだ」

ドゥーフの言葉に、アバンも頷いた。同じことに思い当たっていたのだ。

「気になることがあります。古代の存在とはいえ《リザードソルジャーコンロー》はドラゴンエンパイア」

「そして《フルバウ》はケテルサンクチュアリの生物だ。我ら騎士団の猟犬のいわば先祖だな」

「んー、ちょっと待って。ドラゴンエンパイアとケテルサンクチュアリの組み合わせって、どこかで聞いたような……」

ズーン!

塞がりつつある出口、つまり今まで彼らが駆けてきた洞窟の入り口側から地響きが伝わってきた。気がつけば、洞窟そのものの幅も高さもこの辺りはかなりの広さになっている。

「あ……オレ、すごくイヤな予感がする」とガデイ。

「思い出せ。僕らが見た幻視の中の戦い。最初に見えたのは黒い犬とトカゲの戦士。次は……」

アバンはガデイと並んでフィリネをかばいつつ、必死に記憶を思い起こした。

地響きは迫り、フィリネが持つ《光の宝具》の明かりの下にそれは現れた。

「《ドラゴンナイト ネハーレン》!!」

「《ブラスター・ジャベリン》!!」

Illust:TODEE

Illust:TODEE最初のひと太刀は、一陣の風のようにネハーレンに駆けあがったドゥーフの長剣だった。

いきなり竜と戦う愚を避けて、騎乗する騎士を狙う策だ。

竜が吐き出した炎はマントを巻いた左腕の一振りで払っていた。広い範囲に火傷を負ったが丸焼けは避けられた。肉を切らせて骨を断つ。竜騎士と対峙する代償とするならばこの程度の火傷など高いものではない。

だが、騎士は盾で受けカウンターで剣を突き返す。ひらりと避けたドゥーフは体勢を整えて次の一撃に備えた。

「飛んで!」

フィリネの声にアバンとガデイは何も考えずに、跳んだ。

その足下を旋風のようにブラスター・ジャベリンの槍がなぎ払う。

着地と同時に、アバンは右から短剣で斬りかかり、ガデイはもう一度前に跳んで上から鎚斧を振り下ろす。しかしブラスター・ジャベリンは槍をかざして同時に受け止めた。

「やるぅ!」

「まだまだ!」

ガデイはまるで金床を叩くように容赦なく鎚斧を続けざまに打ち据え、アバンは突きに切り替えた。二人の槌と切っ先は雨霰とブラスター・ジャベリンを圧倒するかに見えた。鍛冶屋の息子は日頃の父の手伝いで、アバンのそれは都の古式剣術競技大会で優勝した時の得意技だった。

ガィン!!

ガデイの鎚斧を躱し、ブラスター・ジャベリンが華麗に闇に消える。

「避けて!」

フィリネの叫びと共に、コロコロと何かが竜騎士ドラゴンナイト ネハーレンの足下に転がる。

長剣で相手の肩を貫いていたドゥーフは、迷わず竜から飛び降りて三人の元に駆け寄る。

そのままの勢いで子供たち──そう青年ドゥーフからすればアバン、ガデイ、フィリネはまだほんの子供なのだ──を抱きかかえるようにして地に伏せる。

ドドド・ドーン!

爆煙と、洞窟を揺るがす轟音が連続して広がった。

続いて瓦礫が天井から落下し始める。

洞窟に竜の断末魔が響き渡った。

「……あーんな本格的な爆薬まで持ってたのね。最初に言ってよ」

黒髪を真っ白に染めたガデイが言った。げほっと咳をすると口から粉塵が吐き出された。

「いや、あれで良かったんだ。竜退治なんて今のボクらには無理だよ」

とアバン。その髪はもともとの白銀に降り積もった粉塵でさらに白く覆われている。

「地下でもっとも恐れるべき事態。それが落盤だ。助かったのは幸運と言うほかはない」

とドゥーフ。本来黒ずくめの彼も全身灰色となっていたが、ここでようやく腕に抱えてきたフィリネを下ろすとそっと地面に立たせて埃を払った。若き黒騎士に守られていたため、フィリネはほとんど粉塵を浴びていない。

「……ごめんなさい」

「いいや、アバンの言う通りだ。君のおかげで命拾いした。しかし、まさか古代のブラスター兵装の使い手などに出会うとはな……」

ドゥーフは感慨深げに呟くと先に立って洞窟の先を窺った。粉塵が晴れてみるとそこは今までのような洞窟の続きではなく、開けた場所への出口のようだった。

「扉が見える」

はぁ?と一緒にのぞきこんたガデイが声を上げる。

「うわ、でっけぇ」

「待て。迂闊に出て行くな」

そこは広間と呼んでもいい、広大な空間だった。突き当たりに城門と表現するのがふさわしい巨大な門が見える。

『それは行ってみた者のみがわかる』

アバンは竜の修道僧ゴジョーの言葉を思い出した。

「扉の向こうには何があるんだろう」

「幽霊に護られた怪しい洞窟、立ちはだかるドラゴン、最後はお宝ざっくざくに決まってるさ」

ガデイが舌なめずりした。

「キミは気楽でいいよな」とアバン。

「さて、いつまでもこうしてはいられないが、これからどう……」

止める間もあらばこそ、アバンとフィリネはさっさと洞窟の広間に歩み出していた。

「ま、ああいうヤツなんで。恐れ知らずというかなんというか」

やや呆気にとられた様子のドゥーフの視線を受けて、ガデイは肩をすくめてみせた。

「って言うか、おいおい!フィリネちゃんまで連れてくんじゃないよ」

追いついたガデイとドゥーフには振りむきもせずアバンは答える。

「ボクは知りたい。なぜボクらがここに導かれたのか。扉の向こうに何があるのか」

「そして“資格”とは何なのか。わたし、昔から見たがりの知りたがりなので。もし……」

フィリネはにっこりと笑いかけたが、彼女が飲み込んだ言葉の続きは全員が痛いほど感じていた。

「わかっているんだろうな。幻視の続きでは次は……」とドゥーフ。

「どっちか、あるいは両方現れるかも。あの……」

ガデイはぶるっと身を震わせた。その名を口にするのも怖いのだ。

「何か良い策はありませんか」とアバン。

「どちらか一方だけでも伝説と謳われる極めて強力なドラゴンだ。対抗策などない。弱点もない」

とドゥーフ。言いながら、またマントを外して左肩から指先までをくるんでいる。策はないと言いながらも戦う準備は怠らない。彼は生粋の騎士だった。

ちょうど広間の真ん中にたどり着いた時、それは現れた。

今まで何もなかった天井に蠢く闇が発生している。

「フィリネちゃん」

はい、と返事をした彼女の前にガデイの無骨な手が差し出された。

「爆薬。残り全部ちょうだい」

「ダメ、わたしも戦います!」

「ダメ、正直いって足手まとい……あ、ごめん。言い過ぎた」

「フィリネ。ボクらは後ろを気にせず戦いたい。だからありったけの爆薬をおいて、扉まで走って、あの向こうを見てきて」

アバンの後ろで、ドゥーフが黙ったままこちらに頷いて見せた。

フィリネは何者かが現れそうになっている上空を見、彼ら三人を見、腰の袋をガデイに渡した。

「「「走れ、フィリネ!!」」」

その声に背を押されるようにフィリネは走った。魔女ブラーナの弟子、新米冒険者、そして彼らの大切な仲間として。

上空の闇は激しく渦巻き、それがついに物質化をとげた。

人型の巨大な体躯、艶やかに輝く体表は鎧武者を思わせる、硬質の翼、長くしなやかな尾、手に携えるは両刃の大槍──なによりも黒く輝く光球を身にまとうその姿から漂う戦士として絶対の自信と力量が、この竜が伝説と呼ばれる何よりの証だった。

「《ファントム・ブラスター・ドラゴン》……」

ドゥーフの呟きは絶望で彩られていた。

Design:伊藤彰 Illust:三好載克

Design:伊藤彰 Illust:三好載克

永い歳月に伝承すらその形を失いかけている現在でさえ、邪悪にして呪われしファントム・ブラスター・ドラゴンは畏怖をこめて語られる闇の竜である。ドゥーフにとってその名は幼い頃、怖がりながらも魅せられたシャドウパラディンのお伽話の中だけの存在だったのだ。

ドドドドドド・ドーン!!

閃光と爆風が上空で炸裂した。

ガデイが投げたフィリネの爆薬が全量、竜の周りで発火したのだ。

いい判断だ。悪くない。と、ドゥーフは声に出さず感心した。

相手と力の差が圧倒的ならば奇策に頼らず、もてる全戦力を一度にぶつけるのも一つの手である。なにか突破口が見えるかもしれない。

「やったか?」

「いいや、見ろ!」

上空の煙が晴れると、真っ逆さまに無傷の闇の竜が地上に突っ込んできた。

アバン、ガデイ、ドゥーフは全力で三方に逃げたが、着地寸前にファントム・ブラスター・ドラゴンが広げた翼の一振り、その突風だけで地面に押し倒されてしまう。

闇の竜が咆哮した。

フィリネは巨大な扉の前にたどり着いた。

《光の宝具》から発せられる光は、もはや手に持っているだけで広間全体を照らせるほどに輝きを増している。

背後で爆音が響いた。轟音とかすかな爆圧をフィリネは少し身体をすくめただけで耐えた。

扉に手をかける。

押してみる。開かない。

硬い木でできた扉の継ぎ目を引っ張ってみる。開かない。

拳を固めて扉を叩いた。もちろん開くはずもない。

諦めず、栗色の髪から尖った耳がはみ出しても、フィリネは諦めなかった。

「開いて!せめてわたしたちがここに来た意味、ここにいる意味を教えて!」

涙が出た。まだ子供の、何者でもない自分、何の役にも立てない自分が悔しくて堪らない。

「ぐっ!」「うわっ!」「ぐわぁっ!!」

背後でまた物凄い風の音と、仲間の苦鳴が聞こえた。

次にフィリネの口から出た言葉は自分でもまったく意識していないものだった。

「あなたが応えてくれるまで叩きつけるわ!《光の宝具》とわたしフィリネの資格の元に、ここを開け!!」

戦いは……戦いと呼ぶにはあまりにも一方的な攻撃は速やかに執行された。

ファントム・ブラスター・ドラゴンの腕の一振りで、突撃しかけたガデイは広間の端まで弾き飛ばされ、槍の一撃でアバンの手から短剣が消し飛び、衝撃波だけで昏倒する。返す槍の一撃はドゥーフの防御ごと打ち払い、兜を宙に舞わせた。

呪われし闇の邪竜は、勝ち誇るかのようにまた咆哮をあげた。

地に伏せた三人はぴくりとも動かない。

ファントム・ブラスター・ドラゴンはゆっくりと黒い槍を振り上げた。

「これをお返しします」

フィリネは竜の修道僧ゴジョーに《光の宝具》──青と白の素地に赤い宝石がはめられた首飾りを渡した。ゴジョーは黙って頷くと、実体のないはずの手で受け取り《光の宝具》は宙に消えた。

その後ろにはマントを切り裂いた包帯を巻いたドゥーフ、アバン、ガデイがうなだれている。

強く叩きつけられたダメージは身体に深く残る。みな疲労の極地にあった。

「力及びませんでした……」

かろうじてドゥーフがかすれた声をあげた。

「お主らは生きて戻った。その結果だけでも十分に誇れるものだ」

「お宝、見損ねちゃった……」

ガデイは笑おうとして激痛に腹を押さえた。

「それだけ叩きつけられても冗談が言える、頑丈な身体をくれた親御に感謝するべきだな」

そういうアンタは幽霊だもんな、とガデイは恨めしそうにゴジョーに視線を送った。

「ファントム・ブラスター・ドラゴンはいつの間にか消えていました。あれは全て……幻?」

「どうであろうな。繰り返すが、お主らが生きて戻ったこと自体を誇りに思うべきだ」

アバンはまだ何か腑に落ちない様子で、黙り込んだ。

「行きます、老師様」

フィリネは仲間を促すと、いつの間にかゴジョーが洞窟に入れてくれていたらしいロバと荷物を顧みた。

「何もかもあなたの思う通り」

「いいや。我が予想など、何一つ当たらなかったよ。大したものだ」

フィリネは嬉しそうに老師の言葉を受け取ると、声を潜めた。

「お耳を拝借」

「何かね」

『わたし、あの扉の向こうを見ました。ファントム・ブラスター・ドラゴンはその時に消えたんです』

ゴジョーは少女の言葉に、かっと目を見開いた。

「さようなら、竜の修道僧ゴジョー」

「さらばだ、幼き勇者よ。汝らの旅路に加護の篤からんことを」

一礼して洞窟の出口に向かったフィリネは、その時、竜の修道僧が微笑んだのを確かに見たような気がした。

「おい、なんだこりゃあ!?」

ガデイの素っ頓狂な叫びに一同は周りを見渡し、そして絶句した。

風景が変わっている。

ここは春の雪山だった長角山脈ではない。

踏みしめる大地は硬く、乾燥し、なによりも目の前には噴煙をあげる火山の巨体が聳えていた。

「!……洞窟は?」

アバンは気がついて振り向いた時、洞窟の口だった闇は山肌に消えていく所だった。

「ここは、どこですか?」とフィリネ。

「私にもわからない……全くどこかもわからない」

ドゥーフは傷の痛みさえ忘れたように歩き回り、周囲の風景を記憶と照らしているようだった。

「火山なんてどこにもないぞ」

ロバに積んでいた地図を広げたガデイが呆れたように首を振った。

「キミ、地理の授業、寝てただろう?地図を見てもケテルサンクチュアリにこんな活火山あるわけないよ」

アバンは嘆息をついた。その横でドゥーフがもっと深い嘆息をつく。

「いずれにせよ、ここが《死せる修道僧の庵》ではないとするならば、我が友ヴィールレンス・ドラゴンとは離ればなれだ」

闇の騎士にとって竜との絆は、他者には窺い知れないほど深いものであるらしい。

「これからどうする?」とガデイ。

「帰るしかないだろう。ボクらの親もきっと心配してるだろうし」とアバン。

「帰り着けたとしても、任務成功と報告できるかは疑問だな」ドゥーフはあくまで真面目だ。

「あの、とりあえずですけど」

フィリネは振り向く仲間達ににっこりと微笑んだ。荒涼とした火山の風景がそれだけで華やぐようないい笑顔だった。

「お茶にしませんか。身体を休めてから、また考えましょ」

三人は顔を見合わせて、ほっと息をついた。こんな時、何歳であれ女性のひと言に男は敵わない。まして冒険を共にし、伝説の竜の修道僧ゴジョーの祝福を受けた仲間、フィリネであれば。

この時、もしかすると彼らにも聞こえたかもしれない。

ドラゴニア大山脈の方角から響く、力強い“祝福の角笛”の音が。

《死せる修道僧の庵》、その地下深く。ゴジョーは扉の前でしばし瞑目した。

「善き哉」

やがてその口から出た言葉は、師匠が弟子を褒めるときの口調だった。

ついと幽体の手を伸ばす。

とてつもない大きさの扉は音もなく全開になった。

……。

目の前には、広大な空間があった。

もっとも奥まった所まで、一本の道が続いている。

道の先、岩の頂には一振りの剣が地面に突き刺さっていた。

そして、その手前には……

降り積もる灰ほど白く、冷えた大地のように動かない、岩と同じほど古くから生きている存在。

限りなく年経りし竜、老いたる黙示録の炎が、白く大きな身体を横たえていた。

ドドドドドド・ドーン!!

閃光と爆風が上空で炸裂した。

ガデイが投げたフィリネの爆薬が全量、竜の周りで発火したのだ。

いい判断だ。悪くない。と、ドゥーフは声に出さず感心した。

相手と力の差が圧倒的ならば奇策に頼らず、もてる全戦力を一度にぶつけるのも一つの手である。なにか突破口が見えるかもしれない。

「やったか?」

「いいや、見ろ!」

上空の煙が晴れると、真っ逆さまに無傷の闇の竜が地上に突っ込んできた。

アバン、ガデイ、ドゥーフは全力で三方に逃げたが、着地寸前にファントム・ブラスター・ドラゴンが広げた翼の一振り、その突風だけで地面に押し倒されてしまう。

闇の竜が咆哮した。

フィリネは巨大な扉の前にたどり着いた。

《光の宝具》から発せられる光は、もはや手に持っているだけで広間全体を照らせるほどに輝きを増している。

背後で爆音が響いた。轟音とかすかな爆圧をフィリネは少し身体をすくめただけで耐えた。

扉に手をかける。

押してみる。開かない。

硬い木でできた扉の継ぎ目を引っ張ってみる。開かない。

拳を固めて扉を叩いた。もちろん開くはずもない。

諦めず、栗色の髪から尖った耳がはみ出しても、フィリネは諦めなかった。

「開いて!せめてわたしたちがここに来た意味、ここにいる意味を教えて!」

涙が出た。まだ子供の、何者でもない自分、何の役にも立てない自分が悔しくて堪らない。

「ぐっ!」「うわっ!」「ぐわぁっ!!」

背後でまた物凄い風の音と、仲間の苦鳴が聞こえた。

次にフィリネの口から出た言葉は自分でもまったく意識していないものだった。

「あなたが応えてくれるまで叩きつけるわ!《光の宝具》とわたしフィリネの資格の元に、ここを開け!!」

戦いは……戦いと呼ぶにはあまりにも一方的な攻撃は速やかに執行された。

ファントム・ブラスター・ドラゴンの腕の一振りで、突撃しかけたガデイは広間の端まで弾き飛ばされ、槍の一撃でアバンの手から短剣が消し飛び、衝撃波だけで昏倒する。返す槍の一撃はドゥーフの防御ごと打ち払い、兜を宙に舞わせた。

呪われし闇の邪竜は、勝ち誇るかのようにまた咆哮をあげた。

地に伏せた三人はぴくりとも動かない。

ファントム・ブラスター・ドラゴンはゆっくりと黒い槍を振り上げた。

「これをお返しします」

フィリネは竜の修道僧ゴジョーに《光の宝具》──青と白の素地に赤い宝石がはめられた首飾りを渡した。ゴジョーは黙って頷くと、実体のないはずの手で受け取り《光の宝具》は宙に消えた。

その後ろにはマントを切り裂いた包帯を巻いたドゥーフ、アバン、ガデイがうなだれている。

強く叩きつけられたダメージは身体に深く残る。みな疲労の極地にあった。

「力及びませんでした……」

かろうじてドゥーフがかすれた声をあげた。

「お主らは生きて戻った。その結果だけでも十分に誇れるものだ」

「お宝、見損ねちゃった……」

ガデイは笑おうとして激痛に腹を押さえた。

「それだけ叩きつけられても冗談が言える、頑丈な身体をくれた親御に感謝するべきだな」

そういうアンタは幽霊だもんな、とガデイは恨めしそうにゴジョーに視線を送った。

「ファントム・ブラスター・ドラゴンはいつの間にか消えていました。あれは全て……幻?」

「どうであろうな。繰り返すが、お主らが生きて戻ったこと自体を誇りに思うべきだ」

アバンはまだ何か腑に落ちない様子で、黙り込んだ。

「行きます、老師様」

フィリネは仲間を促すと、いつの間にかゴジョーが洞窟に入れてくれていたらしいロバと荷物を顧みた。

「何もかもあなたの思う通り」

「いいや。我が予想など、何一つ当たらなかったよ。大したものだ」

フィリネは嬉しそうに老師の言葉を受け取ると、声を潜めた。

「お耳を拝借」

「何かね」

『わたし、あの扉の向こうを見ました。ファントム・ブラスター・ドラゴンはその時に消えたんです』

ゴジョーは少女の言葉に、かっと目を見開いた。

「さようなら、竜の修道僧ゴジョー」

「さらばだ、幼き勇者よ。汝らの旅路に加護の篤からんことを」

一礼して洞窟の出口に向かったフィリネは、その時、竜の修道僧が微笑んだのを確かに見たような気がした。

「おい、なんだこりゃあ!?」

ガデイの素っ頓狂な叫びに一同は周りを見渡し、そして絶句した。

風景が変わっている。

ここは春の雪山だった長角山脈ではない。

踏みしめる大地は硬く、乾燥し、なによりも目の前には噴煙をあげる火山の巨体が聳えていた。

「!……洞窟は?」

アバンは気がついて振り向いた時、洞窟の口だった闇は山肌に消えていく所だった。

「ここは、どこですか?」とフィリネ。

「私にもわからない……全くどこかもわからない」

ドゥーフは傷の痛みさえ忘れたように歩き回り、周囲の風景を記憶と照らしているようだった。

「火山なんてどこにもないぞ」

ロバに積んでいた地図を広げたガデイが呆れたように首を振った。

「キミ、地理の授業、寝てただろう?地図を見てもケテルサンクチュアリにこんな活火山あるわけないよ」

アバンは嘆息をついた。その横でドゥーフがもっと深い嘆息をつく。

「いずれにせよ、ここが《死せる修道僧の庵》ではないとするならば、我が友ヴィールレンス・ドラゴンとは離ればなれだ」

闇の騎士にとって竜との絆は、他者には窺い知れないほど深いものであるらしい。

「これからどうする?」とガデイ。

「帰るしかないだろう。ボクらの親もきっと心配してるだろうし」とアバン。

「帰り着けたとしても、任務成功と報告できるかは疑問だな」ドゥーフはあくまで真面目だ。

「あの、とりあえずですけど」

フィリネは振り向く仲間達ににっこりと微笑んだ。荒涼とした火山の風景がそれだけで華やぐようないい笑顔だった。

「お茶にしませんか。身体を休めてから、また考えましょ」

三人は顔を見合わせて、ほっと息をついた。こんな時、何歳であれ女性のひと言に男は敵わない。まして冒険を共にし、伝説の竜の修道僧ゴジョーの祝福を受けた仲間、フィリネであれば。

この時、もしかすると彼らにも聞こえたかもしれない。

ドラゴニア大山脈の方角から響く、力強い“祝福の角笛”の音が。

《死せる修道僧の庵》、その地下深く。ゴジョーは扉の前でしばし瞑目した。

「善き哉」

やがてその口から出た言葉は、師匠が弟子を褒めるときの口調だった。

ついと幽体の手を伸ばす。

とてつもない大きさの扉は音もなく全開になった。

……。

目の前には、広大な空間があった。

もっとも奥まった所まで、一本の道が続いている。

道の先、岩の頂には一振りの剣が地面に突き刺さっていた。

そして、その手前には……

降り積もる灰ほど白く、冷えた大地のように動かない、岩と同じほど古くから生きている存在。

限りなく年経りし竜、老いたる黙示録の炎が、白く大きな身体を横たえていた。

Design:伊藤彰 Illust:三越はるは

Design:伊藤彰 Illust:三越はるは『The Elderly』了

原案:伊藤彰

世界観設定:中村聡

本文:金子良馬

世界観設定:中村聡

本文:金子良馬