ユニット

Unit

短編小説「ユニットストーリー」

Illust:増田幹生

Illust:増田幹生「王手。まだ投了は検討しないのかな、“長官”」

ゾルガは左手で龍樹の仮面を玩びながら、卓に頬杖をついて微笑している。

「そちらの詰みも近いのではないか、“船長”。玉自ら上がってきておいて良く言う」

バスティオンは背筋を伸ばした姿勢のまま、金将をあげて歩を取った。

「棒玉戦法。ちゃんとした戦術だよ。特に頭の固い相手には、効く」

ゾルガの飛車が銀将を取った。では浮島のギア5は落ちたというのだろうか。

「お遊びはこの辺でお預けにして少し休まないか。積もる話もあることだし。酒は?ラムの佳いのがある」

とゾルガは古びた豪華な椅子に背を預け、酒瓶を示した。

「要らぬ。私にいまの貴様と酌み交わす杯などは無い」

おや嫌われたねと肩をすくめるゾルガにも、バスティオンは追及の手を緩めなかった。

「法と秩序を重んじるケテルサンクチュアリ騎士団の長として、表立って罪を犯す等がない限り、これまでは貴様の行動を容認してきた」

「どうも。助かったよ、バスティオン」

「慣れ慣れしく呼ぶな。貴様はリグレイン号で世界の海を巡り、各国や様々な勢力とつながりを持ってきた。その時々でどちらかの側に寄り、またはどちらの側にも属さずに。わかっているぞ。貴様の本質とはペテン師に他ならない」

「おっと。これは言いがかりですな防衛省長官、いや頂の天帝。これまでも今回も君と君の国には情報も物資も協力を惜しまなかっただろう。バスティオン」

「呼ぶなというのに。確かに情報は正確無比、表沙汰にできぬ国家間の案件でも進んで繋ぎ役となり、それでいて対価は妥当。裏切られた今となっては、我が身を恥じるばかりだ。貴様など信用すべきでは無かった!」

1年と少し前、ソラ・ピリオドと共に南極の保養地でブリッツ・インダストリーCEOの口から、龍樹に関する不審な動きをする者としてゾルガの名を聞いた時のバスティオンの心持ちはいかばかりだったろうか。

「自分を責めることはないよ、バスティオン。国家の運営とは常に清濁あわせ持つものだから」

「功罪で言っても“罪”がはるかに上回っているというのだ!この悪魔め!」

「私は幽霊。それは別としてお褒めに与り光栄至極」「誉めてはおらぬ!」

かんかんに怒っている防衛省長官に、それでもゾルガは嬉しそうに頷いた。あのバスティオンをしても功績を認めざるを得ない所が嬉しいらしい。彼をよく知る者──ヘンドリーナ船長代理など──が見たら仰天する表情だろう。陰鬱な降霊術師ゾルガがいま友人に誉められた少年のように笑い、口調も船長としてのものとはまるで変わっている。その笑みを見てバスティオンも少し落ち着いたようだ。

「確かに幽霊捕獲銃の件では結果としてダークステイツの龍樹勢力を著しく弱化させられた。軍事や政治の力をも超える成果だ。それを認めるのは口惜しいが」

「そのための俺だよ、バスティオン。もっと頼ってほしいな」

ゾルガの一人称が目まぐるしく変わっていく。おそらく、話し手の気持ちや想いが反映される、その時々の一人称が矛盾なくいずれもゾルガという男なのだろう。

「やり方が問題だというのだ。暗黒街を統べる深淵竜グリードンを籠絡するために幽霊が幽霊捕獲の設計図を提供してディアブロスの悪魔の手まで借りるなど。いつもながら幾筋もの企みを走らせておいて、右往左往する我々を見て冷笑している。貴様は一体、何の味方なのだ。常識が狂いすぎていて次の手の見当もつかぬ。この棒玉のように」

「まぁその通り。私は道化師だとも。だが長い付き合いだ。これまで通り率直に行こう、古き友として」

「では問おう。決戦のさなか、総司令官を誘拐し将棋相手などさせているのは何故だ。そもそもなぜ貴様は我々惑星クレイの民を裏切って龍樹の軍師となり、さらなる転向者(裏切り)を誘発しているのか。お陰でいま世界は龍樹と抵抗勢力の2つに割れ、滅亡の危機に瀕しているのだぞ。何が狙いなのだ!」

バスティオンとゾルガが今、向かい合っているのは海底に沈む朽ちた帆船の船長室だ。

分捕り品と思しき物のなれの果てが並べられている所を見ると海賊船なのだろう。その窓の外、暗い海を漂泊せし魂たちが深海魚のように通り過ぎてゆく。魔法で守られているためか、高圧の海水が浸入してくることもない。

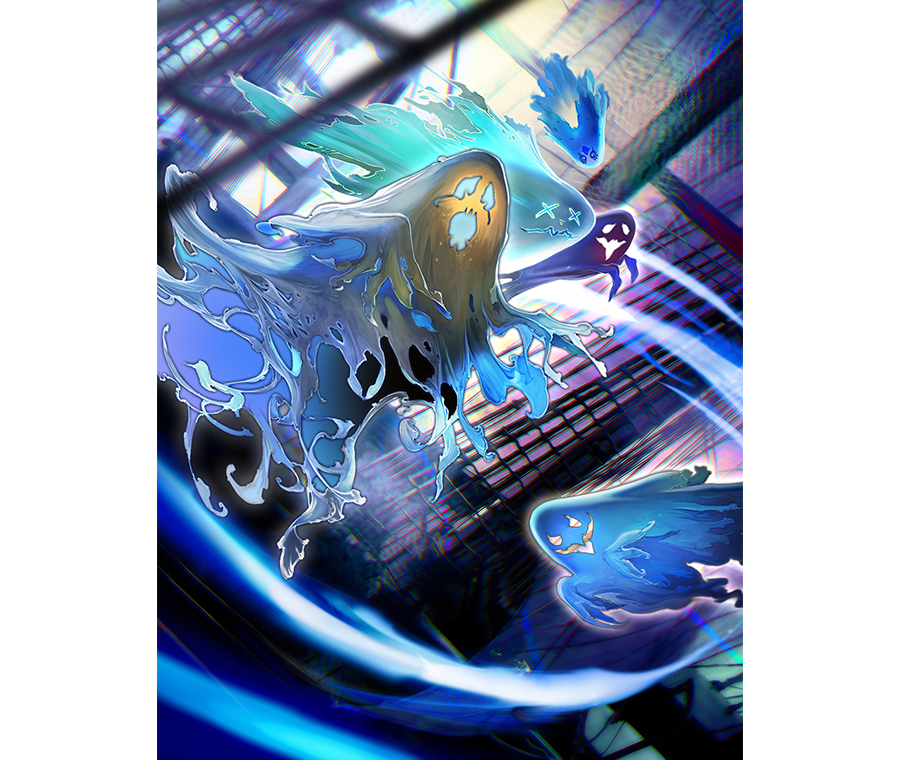

Illust:jugemt

Illust:jugemtゾルガによるバスティオン拉致の手際は鮮やかなものだった。

本陣で近習すべてが席を外したほんの僅かな時、ゾルガはバスティオンの司令官卓の下から、不意にひょいと顔を覗かせてこう言ったのだ。

「やぁバスティオン。我が友よ。軍団を全滅させたくなかったら今すぐ俺に着いてくるがいい」

「軍事作戦中である。部外者はただちに去れ」

内心はどうあれ、誰もいるはずの無い場所から現れた怪雨の降霊術師の首の誘いを、まったく動じること無くひと言で切って捨てたバスティオンは、正しく一国を背負う総司令官の器だった。

「そう言うな。甲冑で影武者を立ててやる。俺の得意技だ。サージェスだけには留守を教えてもいいから」

ゾルガはケテルサンクチュアリ軍の顔触れにも詳しいらしい。

「ふざけるな。斬る!」

立ち上がり聖剣を抜きかけるバスティオン。だがゾルガは卓の下から美しい顔で仰ぎ見て、にいっと笑った。

「この首などで良ければ喜んで差し上げる。だが一緒に来ることが、龍樹の軍師たる私を落とすチャンスにもなると言ったら?この戦いの行方が大きく変わるかもしれないぞ」

とゾルガ。よく見ると彼は首だけで実体化しているらしい。叩き斬った所で本体のダメージは少ないだろう。

「3軍のオールデンが頑張ってはいるが、悲しいかな戦争の趨勢を左右するのは数だ。地上防衛の要であるユースベルクの破天騎士団が整わぬ今、大規模同時攻勢が始まったとしたらなかなか辛い状況だと思うが」

「この世の則に反する者め。我を脅迫するか」

「ちょっと遊ぶだけだよ。ほら私の手をとってバスティオン」

バスティオンは少し考えて兜の通信ボタンを押した。サージェス宛ての限定通信だ。

そして手を引かれた防衛省長官は、気がつくと海底に沈む海賊船の船長室、将棋盤の前に座らされていたのである。

再び現在、深海の船長室。

「率直に問われれば率直に答えよう。バスティオン、我が友よ」

ゾルガは椅子から身を起こして真顔になった。

「君に来てもらったのは正しく状況を認め、理解してもらうためだ。それと戦場と連動した将棋差しも悪くなかっただろう。戦略家としては究極の遊びだ」

「いやあれは冒涜だ。兵の命をなんだと思っているのだ!」

バスティオンの憤りも率直だった。どうやったのか、ゾルガは龍樹とケテル軍の攻防、将や砦の動きを一手一手リンクさせたのだ。

「次の問い。なぜ私が龍樹の軍師となり、さらなる同調者を取り込んだのか」

「……」

バスティオンは黙った。これは真に知りたい謎だったからだ。

「知ったからだ。龍樹はこれまで惑星クレイを襲ったいかなる敵とも異なる。彼が望むのは浸透と同化、そして貪食。抵抗する者は滅ぼし、同調する者には惜しげも無く“力”を分け与える」

「だがその“力”は運命力を吸い取った結果だ。惑星クレイの運命力が食らい尽くされれば、この星とすべての生物が滅ぶ」

「最後まで聞け。君は広大な野に1本の草が生える時と場所を予測できるか。それがみるみる間に惑星に根を張り同化していくとしたら?それが避けられぬ流れとすればそれに対する対策とは?発想を逆転させてみろ」

「その逆転とやらと龍樹に加担する理由との関係がわからぬ」

「そこでさらなる問いの答えとなる」

ゾルガはラム酒の瓶をまずそうにあおった。先にそれは極上の酒と言っていなかっただろうか。あるいは友が相伴してくれないものは幽霊にとっても良い味などしないものなのか。

「ナイトミストを知っているか、バスティオン」

「七海覇王ナイトミスト。最後の海賊王だ。無神紀に消息を絶ったと聞く」

降霊術師は頷いた。さすがは当代一の剣士にして不世出の賢将。世界情勢であれ歴史であれ当意即妙である。

「僕は彼を知っている。いや知っていたというべきか」

「会ったことがあるのか」

バスティオンが驚いたのは3000年前にゾルガがすでにこの世にいたことではなく(バヴサーガラの例もあるが惑星クレイでは不死や永い寿命を持つ者も珍しくは無い)、伝説の海賊王と直接面識があったことである。

「ナイトミストは僕の憧れの人だ。海についての何もかもを彼から教わった。僕がまだ人間だった頃にね」

バスティオンは黙って続く言葉を待った。

「彼の船にも乗った。僕は──この永い生の初めの頃としては──ごく短い間、不死の船団グランブルーの一員、つまり海賊だったのさ。そして彼のおかげで僕は幽霊になった。定命の身体を捨ててね」

口調まで人間だった頃に戻っていたゾルガは、しかしそれ以上詳しくはナイトミストについて語ろうとはしなかった。バスティオンも敢えて尋ねようとしない。騎士団長(厳しく取り締まり過ぎないように手心を加える)と幽霊船の船長(有益な情報の提供と厄介な案件の折衝を引き受ける)として仕事上のつきあいも短いほうではないが、ナイトミストのことも幽霊となった経緯もいま初めて聞いたことだ。大切な思い出ほど軽々しく語れないもの。その大事な記憶の、ほんの端とはいえ今回打ち明けてくれたことに友情の重みを感じるべきなのだろう。

「海賊王が恩人という訳か。しかしその海賊たちから目の仇にされている今の貴様には皮肉な事だな」

「いやそうでもない。さて、ここで話を戻そう。不死のグランブルーは言うまでもなく『悪』だ。だが太古に生まれたこの『悪』は海賊王がいなくなった現在も存続している。アクアフォース海軍の目の届かぬ海域の護り手として共存しているんだ。君も知っての通りね。そして龍樹も、浸食が防げないのであればそれは必要悪として存在し得るのでは無いかという事なんだ」

「共存しろと言うのか……」

「そうだ。悪とみれば正義の剣を振るわずにはいられない、杓子定規のロイヤルパラディン殿では思いつかないだろうな」

「だがひとつ疑問がある」

「当てて見ようか。龍樹の力は何も代償を求めないのか、だろう。答えは否。龍樹の仮面は依存し過ぎればやがて自我を消失し、従順な完全なる龍樹の眷属となる」

「では共存など望めぬな」

「その結論は早いぞ、バスティオン。目下、実験の真っ只中なのだから」

ゾルガは左手の龍樹の仮面を改めて掲げて見せた。何を感じたのか、バスティオンは音も無く椅子を引いて、そのゾルガと正対した。

「この流れで戦闘態勢を整えるとは流石だ、友よ。実は私は龍樹から一騎打ちの許可を貰っている」

「龍樹の軍師である貴様を説得するチャンスと聞いてきたが結局は暗殺が目的か。何が友だ、詐欺師め!」

バスティオンは聖剣をすらりと抜き放った。

「私を落とすチャンスだと。そしてこの戦いの行方が大きく変わるかもしれないと言った。嘘はついていない」

ゾルガは右手の杖を掲げた。

すると次の瞬間、二人は海上の廃船の上に立っていた。

ここはどこなのだろう。風強く荒天にして波高し。海に突き出た岩場には同じように廃れ、傾いて座礁している無数の海賊船が波に洗われている。

「そしてこれが最後の問いの答えだ、バスティオン。僕の真の望みとは……」

ゾルガの言葉は打ち付けた大波にさらわれ、仮に龍樹が超感覚でこの場に耳を澄ませていたとしても、ゾルガ本人とバスティオンだけにしか聞こえなかった。

「それは……そんなことが」

バスティオンはなぜかどのような強敵に直面した時よりも、ゾルガの告白に動揺しているようだった。

「さぁ私と戦おう。バスティオン。ケテルサンクチュアリ防衛省長官、頂の天帝、そして……」

ゾルガの呼び声に、バスティオンの中の剣士が目覚め、迷いを振り切った。

その身体が魂が白銀の輝きを放ち始める。

「「万民の剣 バスティオン・アコード!!」」

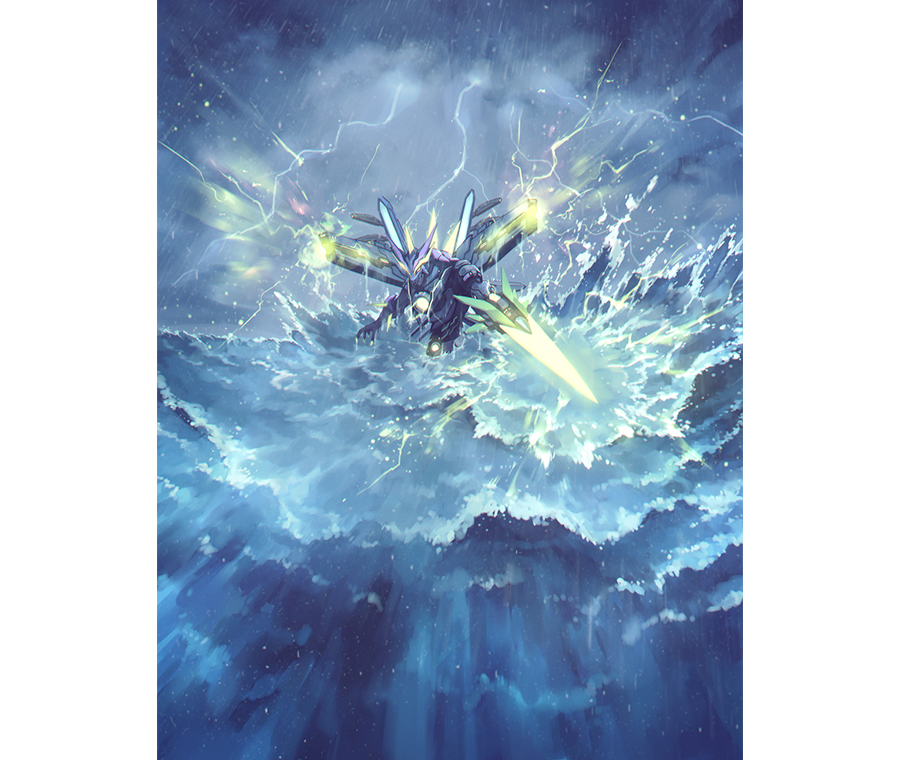

Illust:えびら

Illust:えびら「いつか、こんな時が来るのでは無いかと思っていた。ゾルガ」

とバスティオン。アコードはケテルの天のみならず地の民の総意をもって選ばれた、一国の総大将としてのバスティオンの姿である。

「龍樹の仮面の縛、自分では止められぬ悪と破壊の衝動。それらまとめて我が聖剣で断ち切ってやろう!」

バスティオンは構えた。

「嬉しいね。ゾクゾクする。僕の中の海賊が興奮を抑えられないよ、バスティオン。神聖王国ユナイテッドサンクチュアリの頃より聖剣を預かる者は“邪悪”に対する時、いつもそうやってこの惑星の調和を守り抜いてきたんだ。その相手がたとえ……古き友だとしても。己が心を殺してね。そして、古の聖騎士の合い言葉は……」

「「悪即ち斬るべし!」」

バスティオンは腐り果てた甲板の足場の悪さを物ともせず、一気に距離を詰めると、戯弄の降霊術師ゾルガ・マスクスを袈裟斬りにした。異様な身体能力を示すゾルガの肩や背中には、降霊術師であった頃にはない不気味な触手が生えている。仮面は拒んでもやはり龍樹の力を取り込んだ者は変化を免れないということなのか。すれ違い残心に入ったバスティオンはつかの間感慨に浸った。だが……

「浅い!」「馬鹿な?!手応えは確かに……」「かりそめの実体はあるがな、私は幽霊だということを忘れたか!天上騎士!」

ゾルガは肩口から切り下ろされた不安定な姿のまま、杖を繰り出した。

「死は魂を縛り支配する。抱く信念すらも踏み躙って……死縛の冥令!!」

Illust:宮本サトル

Illust:宮本サトル「!」

バスティオンの眩しい白銀の甲冑に向け、突如、渦巻く海面が盛り上がるとその下半身を個体と化した水で捕縛した。

「む……」

天上騎士にとって、空を飛翔する力は戦闘の位相として攻防ともに強さの根源である。バスティオンはもがくものの、腰に足に絡みつく水は膠着して完全に動きを封じられている。

この間も、混濁の瘴気をまとったゾルガはさらに呪を解き放っていた。

「寄る辺亡き魂よ、我が身に集え!」

Design:増田幹生 Illust:士基軽太

Design:増田幹生 Illust:士基軽太ゾルガ・マスクスを中心にして、この船の墓場全体から眠れぬ魂が無数に湧きあがり、杖に集まってゆく。

「そうだ。次の一撃は君の魂へと振り下ろされる。肉体へのダメージは完璧に防ぐであろう君の甲冑も、人の精神に落とされる打撃まで遮ることはできるかな」

ゾルガは冷笑して、杖を振り上げた。左手には頑なに被ろうとしない龍樹の仮面が握られている。だが持っているだけでもそこに秘められた力は隠し様もなく、ゾルガを覆う強大な瘴気はその仮面から発せられているようだ。

バスティオンを縛る海水の渦は腰から胸に、そして腕も兜さえも浸食しつつあった。身動きはまったく取ることができない。

「さらば、バスティオン!死して我が野望の力となれ!」

顔を上げると杖を振りかぶったゾルガがすぐ目の前にあった。

だが絶望の目は閉じない。

バスティオンは騎士、振るうは万民の剣である。

その時、バスティオンの脳裏にゾルガの言葉が蘇った。

『それが避けられぬ流れとすればそれに対する対策とは?』

答えは流れに沿うことだ。

ゾルガの杖が振り下ろされる。

バスティオンは渦に逆らうことを止め、身体の力を抜いて、水が身を錐揉みさせるのに任せた。

ゾルガ必殺の杖が兜に触れる。

その刹那。

海流の渦の勢いを借りたバスティオンの腕が、ただこの一動作のためだけに総身に残る力を集中させた反発のひと振りが、ただ一度だけ可能となった聖剣の突きが──

ゾルガの左手目がけて稲妻のように走った。

──!

砕ける龍樹の仮面。

バスティオン程の剣の腕をもってすれば隙が空いた胴でも他でも、もっと致命的な一撃は放てたに違いない。

だが裏切りにどれほど怒りを覚えていても、己が野望のため或いは歴史の傍観者として世界を危機に陥れた事を許せなかったとしても、剣聖バスティオンには友の胴を薙ぎ払う非情さはなかった。例えゾルガ自身が潜在的に、今となっては被らずとも自ら手放すことができないほどに力を増した厄介な仮面ごと、“自分では無い自分”を滅ぼしてほしいと望んだのだとしても。

その気持ちが通じたのか否か。

バスティオンの耳元を通り過ぎた瞬間、怪雨の降霊術師から放たれたのは、

「また会おう、友よ。ヘンドリーナによろしく伝えてくれ」

その声、その万感の思いが込められた言葉だけが、急激に水位を減じていく水面、ゾルガの姿が吸い込まれていく荒れた海の轟きの中、はっきりと聞き取れた。

「……バスティオン様!バスティオン様!」

目を開けると、そこはケテル第1軍の本陣天幕の司令官座だった。

「いま戻った」

バスティオンのすぐ脇から安堵のため息が聞こえた。深謀の聖騎士サージェスである。

「よくぞご無事で」

バスティオンは己が手を挙げてみた。あの降霊術師が用意した甲冑の影武者は頂を超える剣バスティオン・プライムであったはずだが、いまはアコードとなっている。

「お姿が変わられましたのでご帰還とわかりました」

バスティオンは頷いた。あの船の墓場での戦いが幻想でなかった証拠に甲冑からは海水が滴っている。

「報告を」

バスティオンは速やかに総司令官の自分へと復帰した。連続して我が身を襲った怪異と、思いがけない告白や新たな情報に心中穏やかでは無かっただろうけれど。

「はっ。実は、つい先ほど龍樹軍が撤退を始めたとの報告があり」

「そうか……そうだろうな。軍師を失ったのだから」

歴戦の勇士サージェスでも、この司令官の言葉にはとまどった様子を隠せなかった。失踪と同様、帰還の際もほんの一瞬目を離した時にはもうアコードとなったバスティオンが司令座に腰掛けていたのである。

「ご存じだったのですか」

ああ、バスティオンは俯いた。

籠城戦の終わり、不利な戦況が覆ったこと、これ以上兵を消耗させることが無くなったと喜んで良いはずなのに、その姿はこの時だけどこか悲しげに見えた。サージェスには司令官が何か大事なものを失ったことだけは察せられたが、熟練兵の習いで敢えて何も聞くことをしなかった。

「サージェス、全軍に通知。警戒レベルを一段階下げ、交替で休息を取るように」

バスティオンはもうひと言だけ言い残して、天幕の後ろ、自室へと去って行った。

「我々はよく戦った。我が兵も友もまた」

了

----------------------------------------------------------

《今回の一口用語メモ》

ナイトミスト

七海覇王ナイトミスト。

かつて不死の船団グランブルーを率いたことで知られる海賊王。種族はヴァンパイア。天輪聖紀の現在においてもその名は伝説として残っている。

キャプテン・ナイトミストの名が最初に歴史に登場したのは弐神紀後期、クレイ歴紀元前5000年代のこと。

第一次弐神戦争の終結により(当時ギーゼ軍の中核として惑星クレイを脅かした)アクアフォースが、神格メサイアによって時空の狭間に封印された。現代でもドラゴニア海を中心に活動する脅威として知られるグランブルーだが、ここから再びアクアフォースが復活するまでの約3000年間、当時のメガラニカ政府と密約を結び(他国の船を狙う)私掠行為を黙認する代わりに海上防衛を担っていたとされる。なおこの「毒をもって毒を制す」的な性格は、現在のストイケイア国海域でも受け継がれている。天輪聖紀において、他国船がグランブルーの危険を避けたいのならば、不死の船団打倒に正義の炎を燃やすアクアフォース海軍の目が行き届いている商業航路を外れず他のストイケイアの領海を極力侵犯しない、という海のルールを守れば良いのである。

前述の通りナイトミストもまた吸血鬼であり、身体が維持できないほどの甚大なダメージを負わない限り、寿命による老化や自然な死を迎えることはない。無神紀以降、彼の記録は残されていないが、或いは今もなお七つの海のどこかを航海しているのかもしれない。

シャドウパラディン第5騎士団副団長/水晶玉特設チャンネル管理配信担当チーフ

厳罰の騎士ゲイド 拝

厳罰の騎士ゲイド 拝

----------------------------------------------------------

本文:金子良馬

世界観監修:中村聡

世界観監修:中村聡