天も地もまぜこぜになって、世界が激しく揺れている。

ニグラの馬体にしがみつくロロワの手からは感覚さえ失われつつあったが、ここで振り落とされるわけにはいかなかった。

どうにか鐙に足先をかけ、姿勢を立て直す。

疾駆するニグラのおもては雨靄を割り、白く冷えた帯となって後ろに流れている。

ニグラはロロワの体勢が安定したのを感じ取ったのだろう。鬣をひとつ打ち振るうや、武具が霊妙な蒼をまとって輝きはじめた。

ニグラは古の伝統を継ぐ騎士の友、ケテルサンクチュアリの戦馬だ。身につけている闇色の武具は神聖科学と魔法が付与されており、空を飛ぶ力さえ持つ。

ニグラが地面を強く蹴り上げると、ふわりと身体が地を離れ、遥か空へと駆けだした。

併走するアルブの武具もまた、かつてジラールから与えられた物なのだろう。真白い天馬のように飛翔して、またたく間にスピードを上げていく。

このままの勢いでテグリアから逃げられるのではないか——

ロロワが期待を抱いたそのときだった。

——ぐにゃあ

まるで、身体がやわいゼリー状の物体になったかのような違和感。

脳のてっぺんから爪先までが歪んでいく感覚に、鼓膜の先で警鐘が鳴り響く。

「『因果の泡』よ!」

ラディリナの絶叫が聞こえる。

「どうすれば……!」

ロロワは魔術師でも特別な騎士でもない。時空の歪みを正す術を持ってはいない。

このままでは『因果の泡』に巻き込まれ、吹き飛ばされてしまう。

リリカルモナステリオのクジラから落ちたときのように沿岸部ならまだ良い。しかし広大なドラゴニア海のど真ん中だとしたら——命はない。

このままニグラと疾駆して時空の歪みを進むべきか、それとも制止すべきなのか。

とっさの判断に迷ったその耳朶に、歪んだ時空の向こうから、ぼんやりとした声が聞こえてきた。

『 しあわせ に

なり たいな 』

とろけるような声は始め、ひとの物ではなく、時空のあぶくが湧きおこったことによる“ただの物音”に聞こえた。しかし、やや遅れて違うのだと気づく。

ひとが作る声は、たとえ喃語であっても何かしらの感情が乗っているものなのに、その声には意思と呼べるものが欠片もなく、それゆえに、音の連なりは言葉の形をしていたにも関わらず、偶発的な“物音”に聞こえたのだ。

ロロワは首を巡らせて声の発生源を探したが、あたりは油膜が張った水面のような景色に変化しており、声の主は捉えられなかった。

そしてひとつ、またひとつとあぶくが湧きおこるような声がある。

『 つらくない どこか 』

『 しあ わせに 』

『 し あわせ って なぁに? 』

うっとりとした声は、切実であるにも関わらず輪郭はあいまいでぼんやりとしている。

今よりもすてきな、苦しみのないところに行きたいな。

そんな望みは薄ぼんやりとあるものの、そのための意思や方法を一切持ちあわせてはいない——

そうして形を持たずどろどろとした闇のなかに、甘やかなことばが一粒落ちる。

何もかもがあいまいな世界で、その音だけが水琴窟にひびく雨滴のように澄んでいる。

——可哀そうに。

慈悲の殻にくるまれたことばは、小さな小さなさざなみを起こし、あいまいな無数の望みたちへ薄皮一枚の柔らかな輪郭を与えていった。

『お腹いっぱい、ご飯が食べたいな』

『暖かいところに住みたいな』

『怯えなくてもいいところ』

『優しい家族がほしい』

『抱きしめてほしい』

見逃してしまうほど小さなさざなみは、やがて大波へと変化していく。

歪む時空のなか、その有様が断片的に映った。

ひとつのパンを奪い取って、老人を踏みつけにする子ども。

あたたかな土地を追い立てられる家族と、それを剣で追い立てる痩せぎすの男。

誰かのワイングラスに妖しげな薬を混ぜて微笑する貴婦人。

人々はやがて望みのままに天へと手を伸ばし、無数の黒い影は自他の境なくぐちゃぐちゃに混じり合って、ぬかるんだ泥濘を成していく。

そのおぞましき光景を、遥かなる高みから見下ろす人影がひとつ。醜い下界から求められながらも、その身にはわずかな汚穢すらなく、神々しいまでに無垢だった。

見覚えのあるその貌に、ロロワは細く息を呑む。

慄く吸気すらも交響曲の一音としてまとい、男はささやく。

『謳いなさい、君たちの欲望を』

「——ケイオスさん」

酸鼻を極める光景とケイオスの姿があまりにそぐわず、事態を飲み込めない。

ロロワの知るケイオスは、朗らかでひょうきんで、どこか放っておけないところがあるような、そんな男だった。

彼がどうして。

疑問によって硬直するロロワを張り倒すように、時空の向こうから声が聞こえてきた。

『バカッ、逃げろ! 早く、早く!』

大悪党の少女の罵倒は、冷えきった清水のようにロロワの思考を覚醒させる。

「——っ!」

我に返ったロロワは手綱を握り直し、鐙を蹴った。

ニグラの蹄の先で、ぐちゃぐちゃの泥濘が砕かれ、時空のなかに溶けていく。

砕けた泥濘は、溶けゆく間際に囁いた。

——いけないな、メープル少女。君を侮ったことを謝らなくてはね。

——君はか弱いけれど、どこまでも勇敢だ。

——さて、どうしようか……

『——こっちだ!』

メープルの絶叫に殴られたかのように、パリンッ! とガラスの割れるような音が響くと、時空にヒビが入り無数の片となって砕け落ちたのだった。

それを幕切れとして視界がさっと晴れ、ロロワは薄暗い道に立ち尽くしていた。先ほどまで駆けていたはずの濃霧漂う山中とは、まったく別の場所である。

傍らを見れば、アルブに騎乗したラディリナとモモッケがいる。歪んだ時空の中ではぐれてしまわなかったのは不幸中の幸いだった。

「整理をしましょう」

努めて冷静に、まるで自分に言いきかせるようにラディリナが提案する。

「まず、ロイヤルパラディン第二騎士団長テグリアが、何かの目的のためにロロワを襲った。身に覚えは?」

「ない。ないって! ……何だか、会う人会う人に命を狙われてる気がする……」

ぼやくと、ラディリナが肩を竦めた。

「ずいぶん不運ね。ご愁傷様」

「ラディもそのうちの一人だけどね?!」

3000年ものの起き抜けに、シャベルを下ろされたことをまだ忘れてはいない。

「そうね、ご愁傷様」

ラディリナはどこ吹く風である。

言ったロロワの方も、特に気にしていないのでそれ以上深追いはしなかった。

「まぁ理由は保留でいいわ。次、『因果の泡』に私たちは巻き込まれた。これは理解できる。次——時空の歪みのなかに、あいつの姿があった。見たわね?」

「うん……」

ロロワは口許に指をやって考え込む。

その脳裏に蘇るのは、過ぎし日——3000年前、眠りにつく前の光景だ。

ロロワたちに襲い来る得体の知れない巨大な影と、奈落へと吸い込まれていくような心地さえする、おぞましい声。

論理的に繋がったわけではないが、ただ直感でその答えが導き出された。

「3000年前に僕たちを襲ったのは、多分ケイオスさんだ」

「何のために」

そこまで言って、ラディリナは首を横に振って否定する。

「いえ、世界樹のバイオロイドの利用方法なんていくらでもあったでしょうね。わかるのは、それが碌なことじゃないのだけは確かってこと」

ラディリナが携えた剣の柄に触れると、火のように赤い玉と房飾りが凜と音を立てた。

「聞いたでしょう? わからないことだらけだけど、ひとつだけはっきりしていることがある。メープルがあいつのせいで酷い目にあってるってことよ」

「なのに僕たちを助けてくれた……」

「絶対に助けましょう。あと、見つけ次第ケイオスもボコボコにしましょう」

ラディリナは胸の前で拳を物騒にパンッと打ち鳴らす。

「ぴぃ!」

同意して、モモッケも高く鳴いた。

メープルを救出し、ケイオスをボコボコにする。

目下の目標が決まったところで、ラディリナは注意深く周囲に視線を巡らせた。

次に把握すべきは、『因果の泡』に飛ばされたここが、いつのどこなのか、ということ。

じっとりと暗い、悪夢のような荒野だった。

見上げれば、厚い雲の向こうにわずかながら陽の光が見え、日没前なのは確かだが、毒霧めいた瘴気が充満しているせいで嫌に暗澹としている。

じっと目を凝らしてみると、眼窩におぞましいほどの紫が染みてクラクラした。

軽く頷き、ラディリナが言い切る。

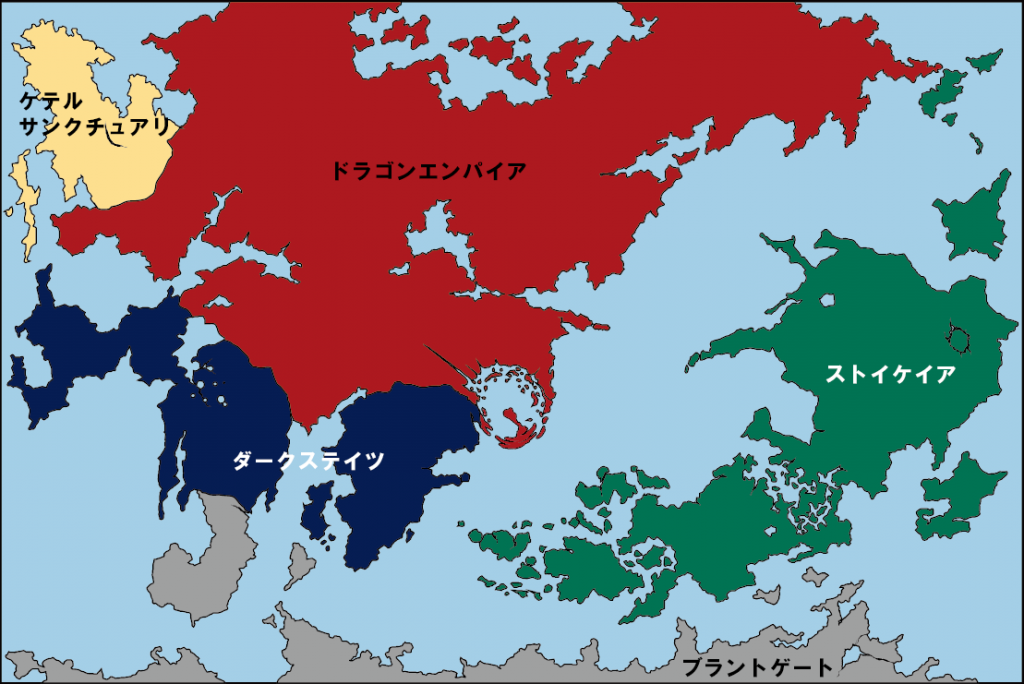

「この瘴気、ケテルサンクチュアリじゃない、ダークステイツね」

「ここがダークステイツ……」

話には聞いていたが、3000年の眠りについていたせいで実際に足を踏み入れたのは初めてだった。

かつてダークゾーンと呼ばれていた、魔の眷属が支配する常闇の魔法国家。

無神紀に国力を落としたケテルサンクチュアリとは異なり、ドラゴンエンパイアと協力関係を築いたダークステイツは繁栄したという。

ズー大陸出身のロロワが“繁栄”と聞くと、燦々と射す陽光や、伸びゆく木々を想像する。

ドラゴンエンパイア出身のラディリナとモモッケならば、鍛え上げられた軍隊だろうか?

ダークステイツは違う。

魔法や魔力による力が唯一の価値を持ち、欲しいものは力尽くで奪い取り、奪い取られる。

法に縛られず強者は奪い、弱者は群れて強者を食う。3000年の間繰り返された弱肉強食の営みこそが、ダークステイツの“繁栄”の正体だ。

つまり、今この瞬間も『弱肉強食』されてしまう可能性があるということ。

ケヒッ……

ケヒ、ケヒヒ……

吹き抜けていく風音までも、まるでしゃれこうべが嗤っているかのように不気味で、小さな悲鳴が出てしまう。

「ヒイッ」

「バカ、自分は弱いですって言って回ってるようなものよ」

「うん、そうだよね」

まずは身のこなしから強そうにしよう。

ロロワがニグラの鞍の上で姿勢を正したそのとき、不意の揺れがあって、さっそくロロワは転がり落ちそうになった。

「わっ! な、なに……?」

揺れの正体は、ニグラが突然進行方向を変えたせいだった。

特に当てはなく進んでいた道から、脇に外れた小道に入ったのだ。野放図に伸びたアザミやアキギリに隠されて、目の良いロロワすら気づけなかったほどの隘路だ。

ロロワは身を乗り出し、ニグラへと問いかけた。

「そっちに何かあるの?」

もちろん会話をすることはできないが、思慮深いその瞳ははっきりと「こっちだ」と語っている。

彼がそう言うのなら、きっと何かあるのだろう。

ニグラにだけ従うアルブも、ラディリナを乗せて小道に入った。

「いいわ、行きましょう」

ラディリナが頷く。

それぞれ団長の軍馬だっただけあり、どちらもずば抜けて賢く、確かな実力がある。出会ってからさほど時間が経ったわけではないが、二頭に対する信頼は厚かった。

進むに任せていると、やがて鬱蒼とした木の下道を抜け、石造りの城壁が見えてきた。

遠目には荘厳に見えたが、近づくに従って幾千という経年を示すように壁面が朽ちていることに気づく。

「行くの?」

ロロワが問うと、ニグラはブルルと鳴いて是を示した。

城壁のあわいには細い通用道があり、オークとアイアンでできた扉が設えられていた。

ニグラがその前に立つと、強い風も無いのにひとりでに扉が開いていく。まるで一行を歓迎するかのようだった。

——ギィイィィィィ……

亡霊の断末魔じみた重苦しい音が、寒空に響きわたる。

「……見られてる?」

ラディリナが城壁に鋭い視線を向けても、それらしい人の気配はなかった。

「自動ドア……ってことはだろうね」

「いいわ、乗ってやりましょう」

ラディリナは獰猛な獣のように、乾いた唇皮を舐める。

城壁を抜けると、通用道の先には丁寧に敷かれた石畳の路地がくねりながら伸びていた。

道の左右には馬車用の大きな木造扉を備えた家屋が建ち並んでいるが、硝子窓がガタガタと鳴るばかりで、やはり人の気配はない。

軒先に掲げられた鋳物の看板から、ベーカリーやリカーショップであったことは読み取れたが、埃の積もった店内はガランとしていた。

「誰かいませんかー!」

形ばかり呼びかけても返事はない。

そのままゆるく勾配になった目抜き通りを進むと、開けた広場に出た。

ここが街の中心地なのだろう。

正面には大聖堂が聳え、その豪奢さに言葉を失って立ち尽くした。

天を摩する尖塔に、皓々と光るステンドグラスの薔薇窓、そして何より目を奪うのは壁面を執拗に埋め尽くす彫刻だった。

両手で頭を覆いながら、苦悶の表情で俯くヒューマンの男。

天を見上げて、恍惚とした表情のエルフの女。

地べたを這いずる相手を踏みつけにしているヒューマンの老人。

見向きもされないのに、群衆に向かい勇者のようにふんぞり返るバトロイドの男。

何もない虚空に向かい、空しく吠えているハイビーストの女。

バイオレッドの瘴気がゆらゆらとたなびき、その光が彫刻の表情を生々しく変化させる。幾百の瞳が、ロロワを見下ろしている——

人を石化させてそのまま埋め込んだのでは、と錯覚してしまうほどリアルで、圧倒されたロロワはしばらく身動きがとれなかった。

ラディリナの方は彫刻を軽く一瞥するにとどめ、アルブの鐙を蹴った。向かう先は巨大な正面扉口だ。

「誰かいるならここね」

歩を勧め、大扉まであとわずかというそのとき、突然ラディリナの目前に黒い影が飛び出してきた。

「っ!」

ラディリナは慌てて手綱を引き、アルブを制止させる。

黒い影は蹄の足踏みをヒョイヒョイ避けて、ピョン! と大きくジャンプした。

それを合図にして、大扉の左右で揺れていた燭台に灯りがともり、その正体が明らかとなった。

「ラララー♪」

「ポココ♪」

「ラララー♪」

「ポココ♪」

歌いながら、わらわらわら、と出てきたのは頭からツギハギのマントを被った子どもたちだった。

目鼻のあるべきところには穴が空いており、本来の顔はよく見えないが、ぐりぐりと元気に動くまなこや大きく裂けた口によって表情豊かだ。

小さなツノについたマゼンダの花をふわんふわんと揺らして、またたく間にロロワたちを取り囲んだ。

「なになにっ?!」

困惑してキョロキョロ見回すと、ピョン、ピョンピョンッとジャンプでお返事があった。

「ボクたち♪」

「ボクたち♪」

「ボクたち♪」

「ラララポココ♪」

「せぇ、のっ——」

『ミナサンをカンゲイします♪』

わぁぁっ! という鼓膜が破れそうなほどの大歓声が響きわたる。

ラララポココたちは両手に持った大きなフォークとナイフを振り回し、カチンカチンカチン! と金属音をうち鳴らした。

「ここは、ハッピー常闇村♪」

「幸せいっぱい、ハッピー常闇村♪」

「幸せとハッピーが被ってるわね」

というのはラディリナによる低音のツッコミである。

「ハッピー常闇村はミナサンをカンゲイします!」

それを合図にしたように、巨大な正面扉口がバーン! と開いた。

奥からもやもやとした瘴気が大量のドライアイスよろしく流れてきて、ロロワたちを頭のてっぺんから包み込む。

「うわっぷ」

瘴気は目視できるほど魔力を含んだ空気の塊だ。それだけですぐに害が及ぶというものではないが、濃い瘴気は胸を侵されるような独特の感覚を伴う。

手のひらで掻き分けて瘴気を払っていると、わずかに晴れた向こうから、幽遠な弦楽器の音が聞こえてきた。物静かに始まったメロディはやがてアップテンポに変わり、華やかなそこに歌声が乗った。

『ようこそオキャクサマ♪』

バイオレッドの瘴気が流風で薄くなり、さぁっと視野が開ける。

羽衣のように靄をまとって現れたのは、花飾りとリボンで彩られたポップなスカートが可愛らしい少女だ。

手にした籠から、マゼンダピンクの花を吹雪のように振りまいて、ロロワ、ラディリナ、モモッケ、ニグラアルブへ順繰りに花飾りをかけた。

ロロワの片頬にはキスをひとつ。

「えっ、はっ?!」

慌てていると、強引に手を引かれた。

「こっちこっちぃ!」

「わ、わ、わっ!」

前につんのめり、もんどり打つようにして大聖堂の中に招き入れられる。

そこはかつて、何かを讃えるための場所だったようだ。

天井は果てしないほど高く、何かの神話のワンシーンがびっしりと描かれているが、相当古いもののようで燭台の煤で黒くなり細部の判別がつかなくなっている。

それでも昔日の美しさは煤汚れの奥に見て取れ、鮮やかなマゼンダがそこかしこに覗いている。

まっすぐな身廊の先、主祭壇のうしろには巨大な壁像が彫られていた。

柔らかなベールを被った女——女神だろうか?

ベールは深く、目元は隠れて、笑みを作る口角の影が深い。無垢な子どもたちを抱くように両の腕がふわりと広げられていた。

地面にかかる爪先のマゼンタだけが鮮やかに光っている。

「座って、座って♪」

ラララポココたちに手を引かれ、ロロワとラディリナが身廊を進むと、そのまま強制的に主祭壇のダイニングテーブルに着くことになった。

二十人は優に座れそうなほど立派だが、ずいぶん使っていないのか薄く埃が被っており、黒いヤモリがチョロロと這い抜けていった。

それを覆い隠すように少女は白いテーブルクロスを敷き、その上から花を撒き散らす。むっと濃い香りがあたりに満ちていく。

「わたしはウェイトレスのホップポップ! さぁナフキンをどうぞ」

ホップポップはあっという間にロロワ、ラディリナ、モモッケ、そして少し離れたところで待機するニグラとアルブの首にナフキンを結んでしまった。

シルバーのナイフとフォークが並べられ、立て続けに置かれたのはガラスドームに入ったフルーツパイだった。

直径にして40センチほど、その大きさに思わずぎょっとしてロロワが振りむけば、置いた主は黒いシェフコートの女だった。

笑みの唇はマゼンダピンクに染まっている。

「私はシェフのシェフィー。このディナーの料理長を努めます」

「ど、どうも」

シェフィーは次々とガラスドームを並べ、テーブルを整えていくが、すぐに様子がおかしいことに気がついた。

ディナーと言えば、前菜から主菜そしてデザートまでを取りそろえるものだが、並べられた皿にあるのは零れそうなフルーツパイだけなのだ。

パイ生地の間からとろけ落ちているのは、冗談のようにビビッドなマゼンダのジュレ。

自然界には自らを極彩色に彩ることで「危険だぞ、毒だぞ、食べるな」とアピールする動植物がいるが、それと同じ類の高彩度だ。

「さぁ、遠慮せずにめしあがれ」

期待に満ちたシェフィーのウィンクが飛んでくる。

「は、はは……おいしそうですね……」

勢いでナイフとフォークを手にしたロロワだが、もちろん口をつける気にはなれず刃先を曖昧にウロウロさせる。

すると、歓待ムードをより盛り上げるように弦楽器の音がいっそう強く、華やかになった。

そちらに目を向けると、やや離れた翼廊に弦楽器をかき鳴らす男が座っている。長いマント姿の彼はロロワの視線に気づき、控えめに会釈した。

そこにラララポココたちはトコトコトコと駆けていって、せがむようにピョンピョンと飛び跳ねる。

「ムージ、ムージ♪」

「ラララポココにもうたわせて♪」

「ラララポココにもおどらせて♪」

ムージと呼ばれた音楽家は頷き、一旦弓を止める。

わぁっと歓声をあげたラララポココたちは、ロロワたちの正面に立ち、右手、左手とバラバラに挙手をした。

「ミナサン、おこしクダサリ、ありがとうございます♪」

「とってもうれしいから♪」

「おうたを、うたいます♪」

「おどりを、おどります♪」

トントン、と足踏みで合図をして、ムージが弓を大きく振りかぶる。

流れ始めたアップテンポなメロディに合わせ、無数のラララポココはピョンピョン跳ねながら歌声を響かせた。

ねーん ねーん

ねんねんころり

ここはしあわせいっぱい ハッピー常闇村

たのしいたのしい ハッピー常闇村

いちどはおいでよ ハッピー常闇村

こなくたってかまわないけど

そのときはどんなことだってするよ

ねーん ねーん

ねんねんころり

ここはちとせの ゆめのなか

たのしいたのしい ゆめのなか

おどりましょう てをつないで

うたいましょう サンビのうたを

ねーん ねーん

ねんころり

ころり

こりり

そうして一曲目が終わるやすぐに二曲目が始まったが、ロロワは近くのラララポココに顔を近づけ、こそこそと話しかけたのだった。

「どうしてこんなに歓迎してくれるの?」

「あのねあのね♪」

質問されたことが嬉しかったらしく、ラララポココは前のめりになって答えてくれた。

「あのねあのね、イケニエにするの。このパイを食べると、フワァってなって、イケニエになっちゃうの♪」

ロロワは軽く目を眇め、再度問いかける。

「生け贄? 何のために」

ロロワが質問していることに気づき、周りのラララポココたちも寄ってきて口々に答えてくれる。

「イダイなるグランドグマ♪」

「グランドグマはねむってる、3000年間、ねむってる♪」

「本をとられてねむってる♪」

「だからボクたちはグランドグマがおきてくれるようにイケニエをつくるの♪」

新しいオモチャを手に入れたかのように嬉しそうに語り、子どもたちはロロワの口元にフルーツパイをグイグイと押しつけた。

「だから、ね! はい、どうぞ♪」

「うわっぷ。いや、食べないよ」

唇についた甘ったるい香りがするフルーツジャムを指で拭い取る。

危ない、勢いで口に入ってしまうところだった。

「えぇ、どうして、どうしてっ?!」

「おいしいよ♪」

「シェフィー のてづくりだよ♪」

と、ラララポココたちは心の底から不思議そうだ。

ロロワは丁寧に答えた。

「だって生け贄になっちゃうんでしょ?」

「うん♪」

「だから、食べないよ。生け贄になりたくないからね」

「……?」

ホップポップ、シェフィーまでも巻き込んで、村人一同の頭にクエスチョンマークがポコッ、ポコポコッと浮かんでいく。

右に首を傾げ、左に首を傾げ。

やがてクエスチョンマークがビックリマークになった。

『イケニエって、バラしちゃダメなんだ!』

ウワァーッ!

ギャーン!

天地をひっくり返したような大騒ぎになった。

ホップポップ は花籠をポーンと放り投げ、シェフィーはパイをトントン細切れに、ラララポココはトコトコ走りだす。

「どうしようどうしよう!」

「どうしようどうしよう!」

「どうしようどうしよう!」

てんやわんやのラララポココはあっちで転び、こっちでぶつかり、エーンと泣き出し、またトコトコトコトコ走りだしてエーン!

ロロワはオロオロと手を半端に掲げたものの、手助けのすべがない。

「な、なんか……ごめんね……?」

「何で謝るのよ」

と、ラディリナから鋭いツッコミが入った。

「それはそうなんだけど」

幼くか弱いラララポココたちがエーンエーンと泣いているのを見ると、こちらが悪いことをしたような気持ちになってしまう。

しかしラディリナは無情である。

「大体ね、得体が知れない物を食べさせてくるようなヤツは、可愛かろうと綺麗だろうと全員ろくでもないのよ」

「はい、その通りです……」

ロロワはしゅんと小さくなる。

どうやら、ラディリナにモーダリオンの教えはしっかり効いているらしい。

ラディリナは脇をトコトコ走っていくラララポココの頭をむんずと鷲掴み、グルンと回転させて自分へと向けた。

「今まではどうしてたの? こんな有様じゃ、どんなバカだって引っかからないでしょう」

ラララポココは大粒の涙をぽろぽろこぼした。

「サクさま がね、ミンナにどうすればいいのかおしえくれてたの↓」

「サクさまって誰」

「そんちょう♪」

「さくりふぁいすぐらすさま♪」

「ガラスだまがよっつで、つよくて、カッコいいの♪」

「サクさまがおしえてくれて、ミンナでイケニエをつくってたの♪」

思わずロロワは感心してしまった。

「ちゃんと生贄いたんだ……」

『ストイケイア的』モラルに当てはめるととんでもない悪行だが、ここは弱肉強食の国ダークステイツ、一方的な価値観で裁くことはできないだろうとロロワはぼやくに留めた。

「捕まえた生贄はどこに?」

ラディリナが問うと、ラララポココたちは元気にジャンプした。

「サクさまのナカ♪」

「ひとつ♪」

「わがままなオトコたち♪」

「ふたつ♪」

「すぐにぶつオンナたち♪」

「みっつ♪」

「ボクらと同じ、ピンクの子♪」

「キレイなキレイなイエローの子♪」

ラララポココたちはナイフとフォークをカチンカチンと触れあわせ、ワァイ! とジャンプする。

しかし一転し、慰めあうように円を描くように集まって、ぼそぼそと声を低くしたのだった。

「だけどね……↓」

「もうひとつでよっつたまりそうだったのに、あいつらが……あいつらがやってきて……サクさまを……↓」

マントの口腔が大きく裂け、絶叫を作る。

奈落のように真っ暗なその奥で、怒りの業火が燃えあがった。

「——あの、真っ黒な騎士が !」

***

オブスクデイトにとって、眠りとは安息ではなかった。

毎夜、絞縄のように縒られた闇が男の首を締め上げ、まともに息すらできない。

四肢は錆び釘で打ちつけられ、身動きすらとれないさなか、亡霊が男を責め立てる。

——どうして、どうして……

——どうして、お前は……

責めに男が答えることはない。

言葉にするまでもない、あまりに明白なことだからだ。

けれどそれを伝える手立てはもはや存在せず、だからこそ男は生きていかなくてはならない。

そのためには食事をせざるを得ないし、どれほどの苦痛を伴うとしても睡眠は取らなくてはならない。過酷な戦場では、その二つが出来ない者から離脱していった。

戦いに挑むように眠りと覚醒の狭間を漂っていると、妙にはしゃいだエバの声が混じってきた。

「……でね、エバね……」

「これはエバが……」

「でっ、でっ、でねっ……」

無視しよう。

「…………」

毛布を被って音を遮断しようと試みるも、声は銃弾よりも甚大な威力でオブスクデイトの鼓膜に突き刺さった。

「ジャジャーン!」

限界だ。

「……おい寝ろ。何時だと思ってる」

毛布を捲って身体を起こすと、板敷きのフロアの上には、エバの他に赤い人影が二つと緑の人影が一つ、そして黒白の馬二頭が仲良く輪になるように座していた。

緑の人影——ロロワが慌てて振り向き、申し訳無さそうにペコッと頭を下げる。

「すみません、お邪魔してます」

騎士時代も、そして流浪の身となってからも無数の相手と会敵し、不意の窮地は数知れず。

そんな歴戦の騎士オブスクデイトの口から渾身の、

「は?」

が出た。